Когда я впервые увидел Марысю в «Знахаре», мне было лет семнадцать. Я не знал ни имени актрисы, ни сюжета фильма. Просто включил телевизор поздно вечером — и не смог оторваться. Она появилась на экране — тёплая, будто с другой планеты, с глазами, в которых было столько тихой силы, что даже дыхание замирало.

Меня тогда поразило: можно быть такой нежной — и такой сильной. Такое не сыграть. Такое только проживают. И только потом я узнал, что Марысю сыграла Анна Дымна. А ещё позже — что её реальная жизнь куда драматичнее любого фильма.

Сейчас, с высоты времени, я понимаю: Дымна — это не просто актриса. Это женщина, которая прошла через такие испытания, что у большинства сломался бы хребет. Но она не просто выжила. Она осталась человеком.

Анна родом из Кракова. С детства — тишина, скромность, воспитанность. Мать мечтала видеть её балериной. Анна не спорила, пошла в балетную школу. Но внутри всё звало в театр. Она нашла в себе смелость сказать это вслух — и поступила в Краковскую театральную. Сразу после — Старый театр, один из главных в стране. Карьера стартовала с ходу.

На экране она не играла — жила. Даже самые простые роли у неё были наполнены глубиной. Её героини были не из плоти и костей — из света. Зритель это чувствовал. Режиссёры — тем более. Её типаж был словно соткан для тех времён: утончённая, женственная, добрая, но с огоньком. С искрой, которая никогда не угасала.

А потом пришёл тот самый фильм — «Знахарь». И с ним — слава, которую тогда называли всенародной любовью. Вся страна смотрела и влюблялась. В неё, в образ, в глаза, в голос. Она стала символом. Лицом эпохи.

И именно тогда жизнь начала ломаться.

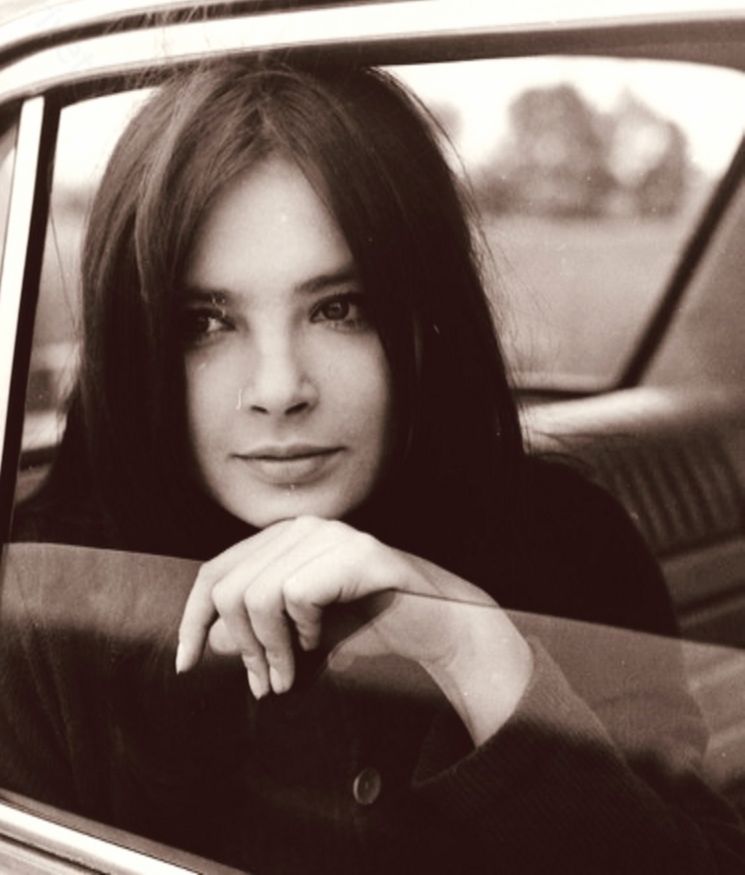

Я смотрю на старые фотографии Анны и Веслава Дымных — и каждый раз будто врезается в память одна вещь: они не позируют. Не стараются казаться. Они просто есть. Она — молчаливая, светлая. Он — умный, сдержанный, немного грустный. Пара, между которой нет лишних слов. Только взгляд. И доверие.

Он был её учителем. Старше на пятнадцать лет. Мог бы стать фигурой из прошлого, но стал — любовью. Настоящей. Глубокой. Не киношной. Они прожили вместе пять лет. Пять лет, которые, по словам самой Анны, были самым тёплым, самым счастливым отрезком её жизни.

А потом — пожар. Дом сгорел дотла. Казалось бы, потеря имущества — не катастрофа, если рядом любимый человек. Но за пожаром пришло то, чего ничем не компенсируешь. Веслава нашли мёртвым. В той самой квартире, куда они переехали после пожара. И вот тут начинается то, от чего внутри всё сжимается.

Полиция написала: инфаркт. Хотя свидетели говорили — тело было в синяках. Как будто его избили. Но дело закрыли. Ни шума, ни следствия. И никто уже не узнает правду. А она осталась. Одна. С этой болью, с этим молчанием, с этой последней комнатой, где кончилась её первая жизнь.

Анна ушла в себя. Из театра. Из кино. Из людей. Она не делала трагедии на публику — просто исчезла. Заперлась дома. Жила воспоминаниями. И вот, наверное, в такие моменты человек и решает: быть или не быть. Окончательно.

И, как это часто бывает, её вернули к жизни те, кому было хуже.

Она согласилась выступить на благотворительном спектакле. И там — на сцене, среди людей с инвалидностью, с тяжелейшими диагнозами, со сломанными судьбами — она почувствовала: живёт. Что, может, её боль и не уйдёт, но можно дать силу тем, кому сейчас темнее.

И вот она — та самая, блиставшая на экране, любимица страны — стала идти в сторону, куда не каждый вообще заглядывает. В сторону обездоленных, забытых, сломанных. И это не был пиар. Это был её путь.

Но судьба, видимо, решила проверить её на прочность ещё раз.

Она собиралась в Венгрию. Съёмки, новая роль, возможность снова погрузиться в работу — после долгого молчания и потерь. Это должно было стать началом нового этапа. Но на границе этого этапа стояла фура. И встреча с ней закончилась тем, что врачи потом скажут: «Будет чудо, если она вообще выживет».

А она выжила.

Позвоночник — в дребезги. Руки, ноги — поломаны. Тело, которое раньше было инструментом актрисы, превратилось в неподвижную оболочку. В 27 лет. Когда ты должен жить, двигаться, влюбляться, а не смотреть в потолок и молить, чтобы кто-то подал воды.

Она лежала. Парализованная. И в какой-то момент действительно подумала, что всё. Что это финал. Что судьба, в общем-то, уже поставила точку. Но не поставила. Потому что внутри у неё, где-то под слоями боли, всё ещё билось желание встать. Двигаться. Вернуться.

А ещё потому, что рядом оказался человек.

Збигнев Шот. Врач. Тот, кто не просто лечил. Кто смотрел на неё не как на пациентку, а как на женщину, в которой всё ещё была жизнь. Именно он заново собрал её — по частям. По миллиметрам. Именно он увидел в ней не трагедию, а силу. И именно он — влюбился.

Они были разными. Он — моложе, рациональнее, проще. Но в этом не было перекоса. Они стали семьёй. Настоящей. И вскоре у них родился сын — Михал. Этот мальчик будто стал подтверждением того, что жизнь продолжается. Что её не остановить даже смертью, аварией и параличом.

Анна вернулась. К себе. К работе. К свету.

И когда сын немного подрос — она снова вышла на съёмочную площадку. Именно тогда и появился «Знахарь».

Этот фильм стал для неё особенным. Она больше не играла. Она знала. Знала, что такое терять. Что такое физическая боль. Что такое любовь, которую вырывают у тебя из рук. И зритель это чувствовал. Это было не про актёрскую технику. Это было про правду.

Но вместе с триумфом пришли и странные совпадения. Люди начали говорить — фильм «проклят».

Почему? Потому что те, кто в нём снимался, один за другим попадали в драматические истории, будто невидимая тень потянулась за ними со съёмочной площадки.

Анна первой почувствовала это на себе.

Сначала всё шло вроде бы по сценарию счастья: муж рядом, сын подрастает, карьера снова на взлёте. Но счастье — штука, которую нельзя симулировать. Оно либо есть, либо ты каждый день надеваешь маску и играешь в то, чего не чувствуешь. И в какой-то момент Дымна поняла: она не любит Збигнева. Нет, не ненавидит. Не отталкивает. Просто… это не любовь.

Это благодарность. Это уважение. Это признание его роли в её спасении. Но это не то чувство, ради которого хочется стареть рядом. Не тот взгляд, который держит за руку без слов. И она нашла в себе мужество — да, именно мужество — уйти. Подала на развод. Без истерик. Без скандалов. Просто — по-человечески.

Знаете, многие говорят: «Ну подумаешь, бывает». Но не у всех есть смелость признать, что ты живёшь с человеком не из любви, а из долга. А она признала. С болью. Но честно. Потому что фальшь убивает медленнее, но вернее, чем трагедия.

И вот тут началось то самое пресловутое «проклятие Знахаря», о котором так любили сплетничать по углам киностудий.

Ежи Биньчицкий — сыгравший профессора Вильчура, харизматичного хирурга, потерявшего память — в жизни тоже не мог обрести покой. Дважды женился на актрисах. Дважды влюблялся, как мальчишка. А потом уходил. Потому что чувство угасало. Потому что за страстью наступала обыденность. Он помогал детям. Но к женщинам бывшим — ничего. Пустота.

Так и остался один. Ушёл в работу. А потом — сердце. 61 год. Вроде бы не возраст. А ведь сколько ролей ещё мог сыграть.

А был ещё Томаш Сткингер. Молодой, красивый, обаятельный. Влюбился в Анну на съёмках. По-настоящему. Говорил, что для него она — женщина всей жизни. А она… молчала. Не ответила. Не могла. У неё в глазах ещё стояла смерть Веслава, авария, сын, страх, боль. Ей было не до романов.

Он это не пережил. Внутри. Да, снаружи — всё красиво: поклонницы, роли, сцена, аншлаги. Но за этим была пустота. Женился — да. Но всё пошло прахом. Жена с ребёнком ушли. Он остался один. И с тех пор — ни браков, ни попыток. Только сценическая мишура, которая не греет.

А Дымна? Она осталась. Но не одна.

Она осталась — с собой. С правдой. С сыном. С тем пониманием, что жизнь — это не красивый фильм. Это грязь, пот, кровь, и редкие моменты, когда ты чувствуешь — ты нужен. И именно тогда она сделала главный поворот.

Повернула не к себе. А к другим.

То, что она сделала дальше, в кино бы никто не написал. Потому что зритель не поверит. Слишком благородно, слишком чисто, слишком… бескорыстно.

Анна начала жить ради других. Не фигурально, а буквально.

Пошла к тем, кто списан со счетов. Кто не может встать с кровати. Кто в сорок лет моется с помощью медсестры. Кто годами не выходит на улицу, потому что боится взглядов. Инвалиды. Психоневрологические интернаты. Одинокие старики. Брошенные дети.

Она не просто приносила передачки и улыбалась в кадре. Она сидела с ними. Слушала. Помогала. Часто — молча. Она была рядом. Как никто другой.

А потом — сделала то, что делают единицы: организовала свой фонд. Без пафоса. Без патетики. Просто — чтобы это было. Чтобы помощь не зависела от чьей-то доброй воли в конкретный день. Чтобы она работала. Системно. Конкретно.

Появился фестиваль — для людей с ограниченными возможностями. Театр. Музыка. Искусство. Люди в колясках, с протезами, с расстройствами речи — на сцене. С аплодисментами. С репетициями. С ролями.

Для кого-то — это просто мероприятие. А для них — шанс почувствовать себя живым.

Но чудес не бывает. Кто-то это не принимал. Кто-то завидовал. Кто-то считал, что «она слишком святая». Даже близкие. Даже бывший муж. Збигнев не понимал, зачем тратить деньги на тех, кто «не исправится». Он злился. Он говорил: «Ты живёшь в выдуманном мире». А она — нет.

Она жила в том мире, который сама и строила. Где никто не лишний. Где каждая жизнь важна.

Однажды она увидела мужчину, лежащего на тротуаре. Пьяный? Больной? Кто знает. Она подошла — как всегда. Хотела помочь. А он схватил её за шею и начал душить. Она могла умереть. Но не умерла. И знаете, что она сказала потом?

Что всё равно подошла бы. Потому что если перестать подходить — конец. Конец не ему. А нам.

Спустя годы в её жизни появился ещё один человек. Тот, кто не отталкивался от её прошлого, не боялся её боли, не требовал отказаться от миссии. Кшиштоф Оржеховски. Режиссёр. Директор Краковского театра. Мужчина, у которого хватило ума не мешать, а быть рядом. Быть опорой, не мешая лететь.

Он подружился с её сыном. Поддержал её проекты. Стал частью её семьи — не по паспорту, а по сути. Вот таких мужчин, честно, — единицы.

А она… она больше не актриса. Она — свет. Настоящий, человеческий. Не яркий прожектор, а ночник, который горит, когда всё остальное гаснет.

Я пытался найти какой-то логичный вывод. Формулу. Мораль. Но, черт возьми, как подвести черту под жизнью, в которой столько боли и столько света одновременно?

Анна Дымна — не легенда. Не икона. Не святая. Она — человек. Настоящий. Сломанный, склеенный, усталый. Но неравнодушный. А это, пожалуй, сегодня главная редкость.

Она могла озлобиться. Стать одной из тех, кто жалуется на судьбу в интервью, вытаскивает старые обиды, обвиняет, спорит, собирает лайки на сочувствии. Но она выбрала другое. Работать. Молчать. Помогать. Любить тех, кого другие даже не замечают.

И вот уже десятки лет, где бы она ни появлялась — в больницах, приютах, тюрьмах — её зовут просто: Сестра Анна.

Не по крови. По сути.

Сейчас, в 2025-м, когда мир кричит, спорит, делит, ненавидит — я вспоминаю про неё. Про женщину, которая прошла ад и не стала черствой. Которая потеряла всё и нашла в этом не ярость, а смысл.

И знаете… Я не знаю, играет ли она сегодня в театре. Снимается ли в кино. Да это и не важно. Она — в другом измерении. Там, где не ценят за рейтинги, не уважают за громкие роли, не хлопают ради приличия.

Там, где просто живут. Ради других.

И вот если кто-то спросит меня, что такое настоящая слава — я не скажу: «Оскар», «Золотая пальмовая ветвь» или мем на миллион просмотров.

Я скажу: это когда о тебе говорят — «Она осталась рядом, когда все ушли».

И это всё, что нужно знать о настоящей женщине по имени Анна Дымна.