В начале двухтысячных телевизионный мир России был другим. Выбор у зрителя был скромным: пара популярных ситкомов, мыльные оперы с южноамериканским акцентом, несколько затянувшихся драм. Поэтому, когда в эфир вышла «Бедная Настя», это стало событием.

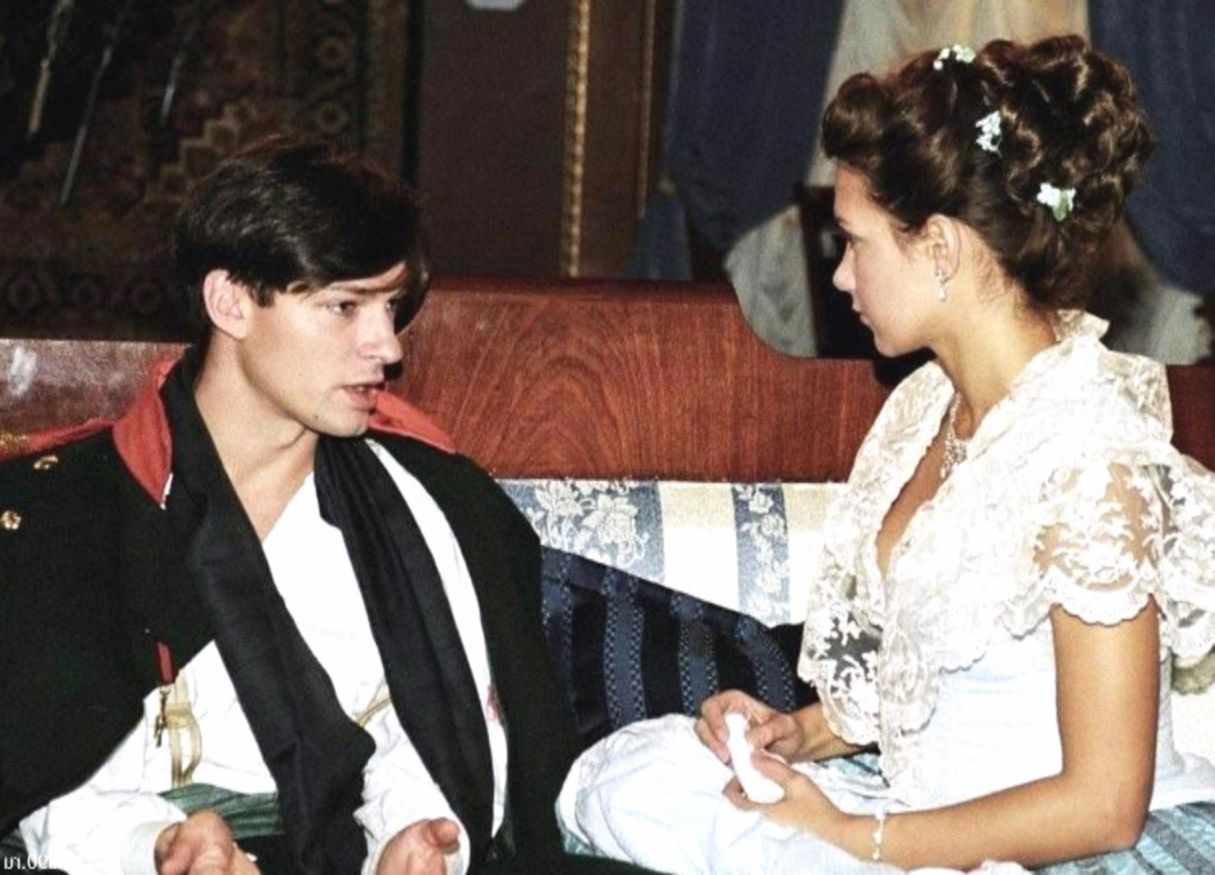

На экране — роскошные балы, сияющие люстры, дамы в пышных платьях, юнкера в блестящих мундирах, дуэли, кареты и особняки. Всё это было снято с размахом, к которому российское телевидение ещё не привыкло.

Первое впечатление было сильным. Сериал сразу преподнёс зрителю атмосферу богатства и дворянского лоска. Музыка в заставке запоминалась, костюмы выглядели впечатляюще, а лица актёров были тщательно подобраны. Публика думала, что её ждёт историческая драма в духе лучших европейских и российских образцов.

Но уже спустя несколько серий в этой роскошной картинке начали появляться трещины. Сначала они были едва заметны. Например, причёски главной героини — слишком идеальные, блестящие, явно синтетические. Вместо того чтобы напоминать естественные косы барышни XIX века, они выглядели как дорогой аксессуар из магазина париков.

Потом взгляд начал цепляться и за другие детали. Макияж многих героинь был современным: блеск для губ, перламутровые тени, густая подводка. Вряд ли женщины времён Николая I красились так, чтобы выглядеть как модели начала 2000-х. И это не единичный случай — почти все женские образы выглядели слишком «глянцевыми».

В костюмах тоже чувствовался диссонанс. На первый взгляд — красиво. Платья с корсетами, камзолы, шали. Но при внимательном рассмотрении было видно, что ткани и крои — скорее стилизованные, чем исторически достоверные. Иногда создавалось впечатление, что герои пришли на съёмочную площадку после модного показа, а не из салона XIX века.

Дальше — больше. Персонажи, которые должны были жить в первой половине XIX века, часто вели себя и разговаривали как люди из начала XXI. Их реплики звучали слишком современно, иногда даже по-сленговому. Порой казалось, что в этих диалогах нет ничего от той эпохи — только привычные нам манеры общения.

Исторические ошибки тоже бросались в глаза. В одной серии Николай I вдруг оказался «Александровичем» — титулом, который в том контексте был невозможен. В другой крепостная крестьянка носила наряд, который подошёл бы княгине, и никто в кадре этому не удивлялся. Всё это разрушало атмосферу, которую создатели вроде бы так тщательно пытались построить.

Сюжет, который в начале подавался как сложная драма с интригами, быстро стал предсказуемым. Основные конфликты растягивались на десятки серий, а неожиданные повороты либо угадывались заранее, либо выглядели нелепо. Там, где зрителя хотели удержать в напряжении, получалось лишь затянуть действие без особого эффекта.

Интрига, которая в хороших мелодрамах должна держать у экрана, здесь часто рассыпалась. Причём не из-за идей, а из-за подачи: сцены перегружались пафосом, актёры либо играли на максимальных эмоциях, либо выглядели безучастно. Баланс найти не удалось.

Актёрская игра — отдельная история. Молодые артисты иногда выглядели так, будто только вчера закончили театральное училище и ещё не решили, как именно играть — переигрывать или недоигрывать. Опытные актёры, чьё участие должно было стать гарантом качества, тоже временами терялись. Казалось, что на съёмочной площадке никто толком не контролировал, как именно строятся сцены.

Главная героиня в исполнении Елены Кориковой стала одним из самых обсуждаемых моментов. Её внешность совершенно не вписывалась в исторический контекст: платиновый блонд, ровный загар, макияж, который явно создан для модных фотосессий, а не для жизни в XIX веке.

Игра тоже вызывала споры. В важных сценах она могла оставаться с одним выражением лица, а в других — вдруг переходить на резкие, почти истеричные эмоции. Это мешало зрителю сопереживать и верить в историю.

Особое недоумение вызывало то, что Корикову не адаптировали под образ. Создавалось ощущение, что создатели намеренно оставили современный облик, чтобы привлечь аудиторию, привыкшую к таким «глянцевым» лицам. Но это решение отнимало у сериала то, что для исторической драмы жизненно необходимо — аутентичность.

Кроме того, сериал был очень затянут. 127 серий с повторяющимися ситуациями и одними и теми же диалогами превращали историю в бесконечный круговорот одинаковых событий. Новые второстепенные герои, которые должны были оживлять сюжет, в итоге только отвлекали от основной линии.

Режиссёрская работа выглядела странно. Монтаж был неровным, некоторые переходы между сценами казались случайными. Логика событий порой ломалась прямо на глазах. Сценарий создавал ощущение, будто его писали сразу несколько команд, не согласовывая детали.

И всё-таки в начале двухтысячных «Бедная Настя» собрала огромную аудиторию. Причина проста: на тот момент это был один из первых российских проектов с таким бюджетом и масштабом. Зритель, не избалованный качественными сериалами, был готов прощать многое ради красивой картинки.

Сегодня ситуация другая. Появилось множество исторических драм, снятых с большей точностью и вниманием к деталям. На их фоне «Бедная Настя» выглядит устаревшей — и технически, и идейно. Теперь видно, что это не столько историческая драма, сколько мелодрама с элементами костюмного шоу.

Эпоха XIX века в сериале — всего лишь фон. Красивый, но не более того. В центре же — современное восприятие романтики, адаптированное под вкусы зрителя 2000-х. Это не всегда плохо, но в случае «Бедной Насти» именно эта «осовремененность» и лишила её глубины.

Сегодня пересмотр превращается в своего рода путешествие в прошлое телевидения. Там, где когда-то казалось «великолепно», теперь видится наивно. Там, где цепляли эмоции, теперь замечаются ляпы. И становится ясно: «Бедная Настя» была продуктом своего времени — ярким, эффектным, но при ближайшем рассмотрении далёким от той исторической драмы, которую зритель ожидал увидеть.