8 августа Виктору Авилову исполнилось бы семьдесят два. По современным меркам — возраст, когда жизнь только начинает раскрываться новыми гранями. Когда Роберт Де Ниро снимается в блокбастерах, Мик Джаггер носится по сцене, а наши собственные актеры блистают в ролях, до которых их молодые коллеги еще не доросли. Семьдесят два — это новые проекты, новая любовь, новые взлеты.

Но Авилову не дано было узнать, каково это встречать седьмой десяток. Его путь оборвался на отметке «пятьдесят с небольшим» — возрасте, когда многие только набирают творческую высоту. Он успел так много и одновременно так мало…

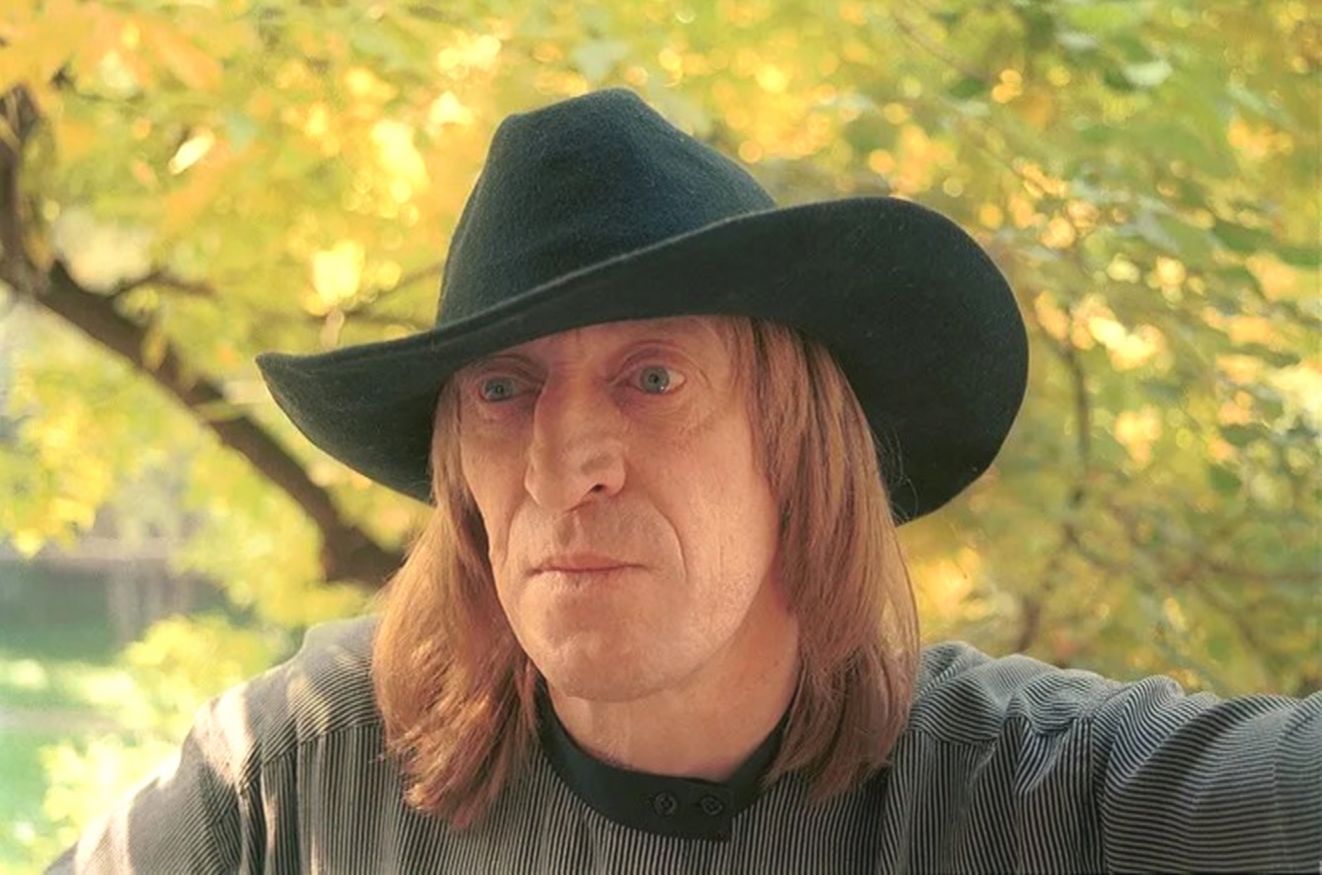

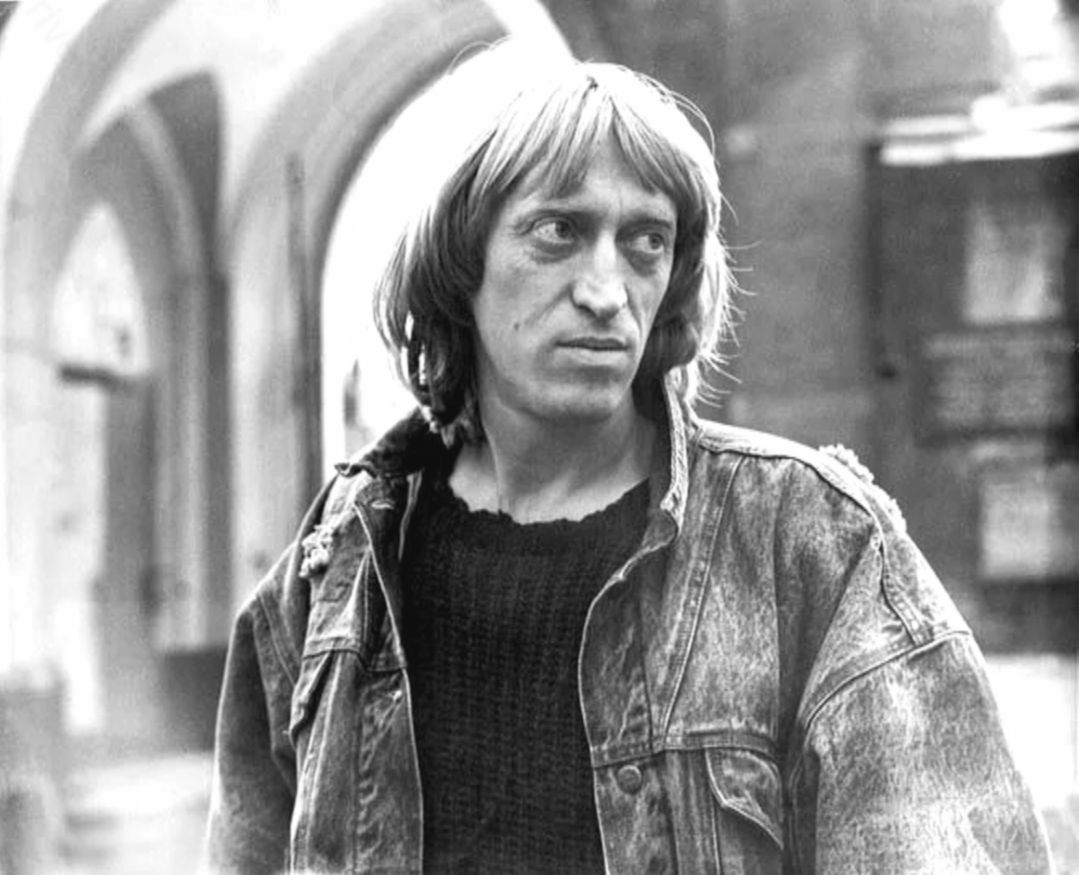

В кино ему редко доставались главные роли. Но когда он появлялся на экране, его невозможно было не заметить. Соломенная копна волос, пронзительный взгляд, резкие, почти паучьи движения. Авилов не вписывался в каноны красоты, но завораживал.

В «Мушкетерах двадцать лет спустя» он сыграл Мордаунта — мрачного мстителя с ледяными глазами. В «Искусстве жить в Одессе» держался в тени Петренко и Табакова, но его персонаж запоминался. Даже в эпизоде «Зимней вишни» он оставил ощущение: вот бы ему главную роль! Как бы заиграла картина!

Но были у него и две по-настоящему большие работы. И обе в 1988 году. Платон Андреевич в «Господине оформителе» — странный, почти потусторонний герой, балансирующий между гротеском и трагедией. И, конечно, граф Монте-Кристо. Роль, сделавшая его легендой. Его Эдмон Дантес не был классическим красавцем-романтиком, он был живым, яростным, обожженным предательством. Таким, каким его и описал Дюма.

Его жизнь до театра напоминала маршрут грузовика, которым он одно время колесил по подмосковным трассам… Резкие повороты, неожиданные остановки, полная непредсказуемость. Индустриальный техникум, служба в химвойсках, кабинет в НИИ, где он задыхался от скуки…

Все началось с армейского друга Сергея Беляковича, который однажды бросил:

— Там мой брат Валера театр собирает. Давай с нами?

И Виктор вдруг сказал «да». А когда вышел на сцену крохотного Театра-студии на Юго-Западе, стало ясно: все его метания, весь этот бродячий дух не случайность. Это была подготовка. Как будто жизнь специально водила его кругами, чтобы потом выплеснуть на подмостки всю накопленную ярость, боль и страсть.

Уже к середине 80-х за билетами выстраивались очереди. Народ шел «на Авилова». Стулья ставили даже на сцену, лишь бы вместить всех. Валерий Белякович, основатель театра, сознательно отказался от пышных декораций. Зачем они, когда есть Авилов?

В «Кабале святош» он выходил на сцену умирающим Мольером — изможденным, затравленным, но не сломленным. Его финальный монолог:

— Всю жизнь я лизал ему шпоры…,- звучал как исповедь.

Зрители замирали, переставая дышать. А потом — взрыв. Слезы. Овации.

Он умел дергать за ниточки души, словно кукловод. То заставлял зал рыдать, то через минуту кататься со смеху. Его Хлестаков в «Ревизоре» был не просто вруном, он был гипнотизером, завораживающим публику.

— Актер должен подчинить зрителя своей воле, — говорил Авилов. — Когда я произношу монолог, я чувствую, как дрожит нерв в зале. И спрашиваю: „Тебе больно? Ты чувствуешь это?“

В его глазах поселилась тоска задолго до того, как жизнь нанесла свои самые жестокие удары. Георгий Юнгвальд-Хилькевич разглядел эту глубину сразу, в том самом случайно увиденном фото.

— Мне нужен был не красавец, а человек-топор, — объяснял режиссер свой выбор.

И Авилов с его пронзительным взглядом, в котором читалась целая трагедия, стал идеальным Монте-Кристо. Не романтическим мстителем, а израненной душой, выкованной в адском пламени обиды.

Но настоящая боль пришла позже. В 90-м не стало его младшей сестры Ольги. 31-летняя актриса скончалась от отека легких на следующий день после спектакля.

А через три года он сам сыграет свою последнюю великую театральную роль — булгаковского Воланда. Странное совпадение: еще в «Господине оформителе» его герой бросал вызов Богу. Теперь же Авилов, облачившись в черный плащ, будто продолжил этот спор на сцене. Спектакль оброс легендами. Говорили, что роль далась ему слишком дорого, что он зашел слишком далеко в этом перевоплощении.

Сам актер называл себя не верующим, а верящим. В звезды, в тайные силы, в незримые нити судьбы. Его квартира напоминала архив астролога. Десятки гороскопов, карты Таро, книги по эзотерике. Виктор участвовал в спиритических сеансах, будто пытался заглянуть за ту грань, которая манила его странным магнетизмом. И однажды сам себе нагадал:

— Уйду от рака.

Но смерть с ним играла. Дразнила, делала ложные выпады. В 95-м, сразу после последнего поклона в «Мастере и Маргарите» ему стало плохо. Гастроли проходили в Европе. В машине «скорой» его сердце остановилось. Но врачи смогли его запустить.

— Смерть от него отвернулась,- шептались коллеги.

Но она не отвернулась. Она выжидала. Болезни сыпались на него, как проклятие: туберкулез, невыносимые боли в спине… Алкоголь стал его демоном-утешителем. Он знал, что губит себя, но словно испытывал судьбу: «Возьми, если сможешь».

А смерть тем временем перебирала варианты, будто не решаясь, какой именно недуг должен забрать этого человека. Может, легкие? Или печень? Или то самое сердце, которое дважды отказывалось биться, но врачи снова заставляли его работать?

Он сражался до конца, как его Монте-Кристо — яростно, отчаянно, не признавая поражения. За кулисами для изможденного актера ставили раскладушку. Он выходил на сцену, играл свои сцены, затем падал без сил, стиснув зубы от боли… чтобы через минуту подняться и снова выйти к зрителям.

Когда врачи наконец поставили диагноз — рак IV стадии, оказалось, болезнь пожирала его уже девять лет. Ни российские, ни зарубежные хирурги не взялись за операцию. В отчаянии он ухватился за последнюю надежду. Нашел сомнительного целителя, шептавшего заговоры.

Но смерть, столько раз дразнившая его ложными отступлениями, на этот раз не отступила. Последние дни были адом: невыносимая боль, которую уже не брали ни таблетки, ни алкоголь. Но даже тогда он нашел силы обзвонить тех, кого когда-то обидел, и попросить прощения.