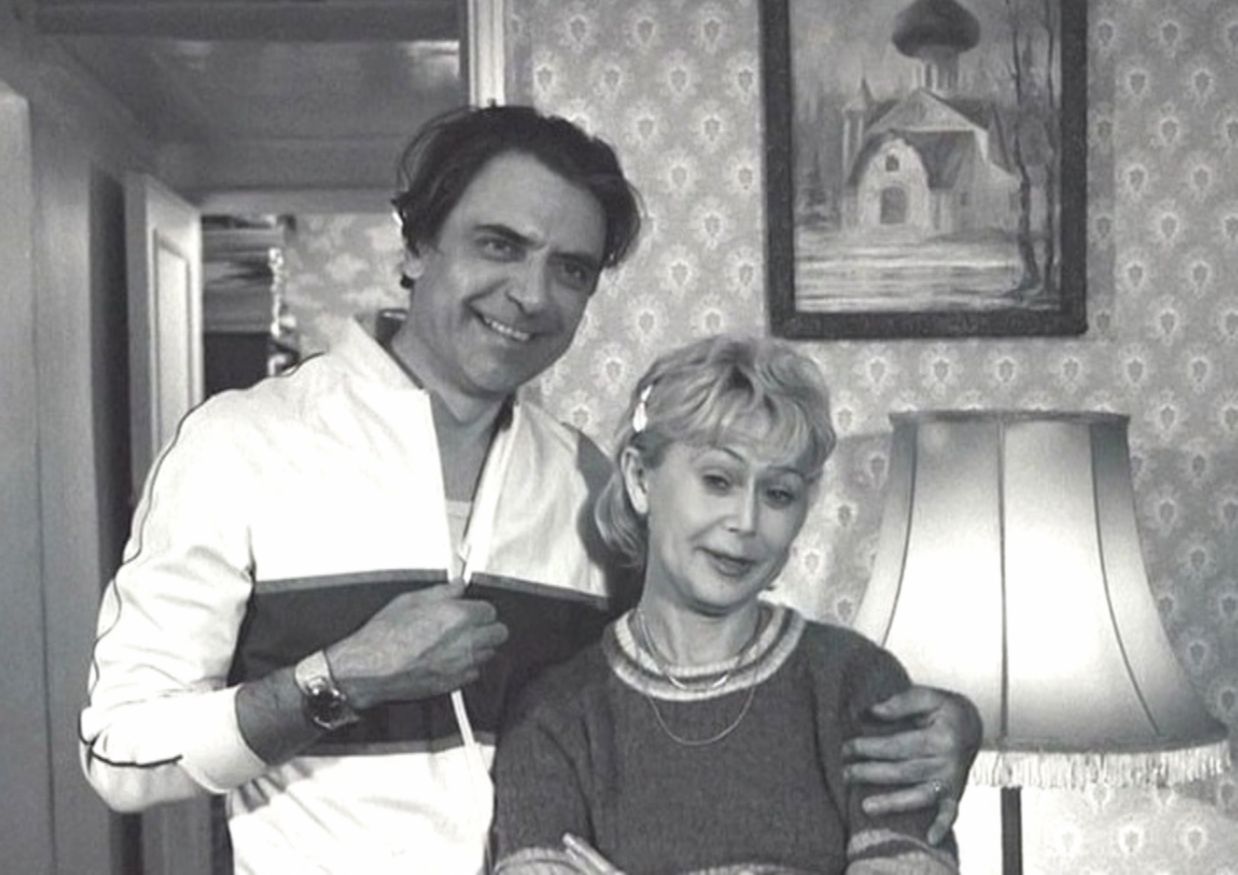

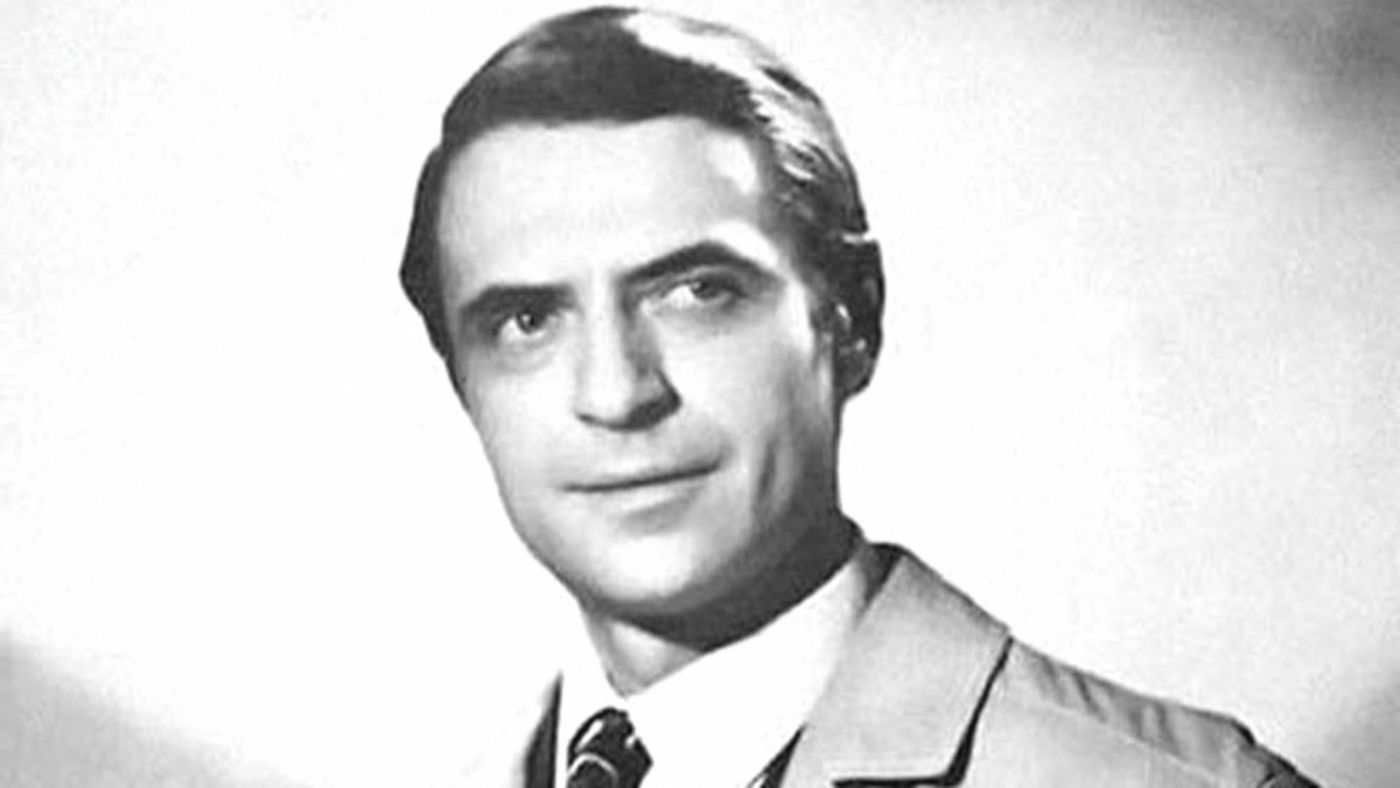

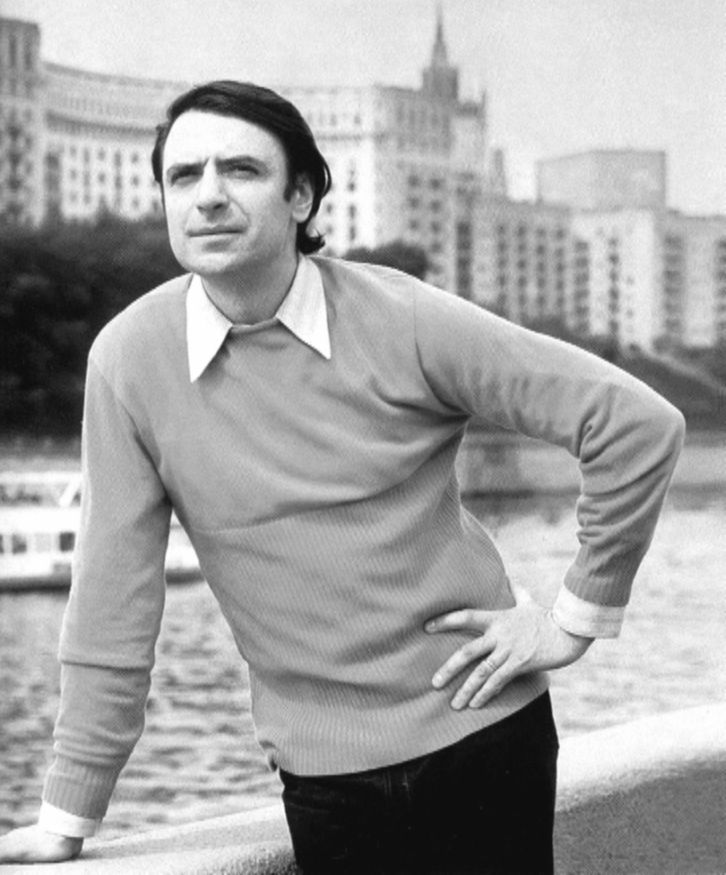

Передо мной старое фото. Мужчина с прямой спиной, густыми волосами и такой улыбкой, от которой у женщин кружилась голова. Александр Лазарев. В его взгляде есть всё: сила, насмешка и какая-то внутренняя уязвимость. В 2025-м я смотрю на эти снимки и думаю: как же странно мы устроены — видим на сцене сияние, а за ним почти не замечаем тени.

А ведь его жизнь начиналась совсем иначе. Трёхлетний Саша оказался в блокадном Ленинграде. Холод, голод, темнота, мёрзлые стены, от которых не спасает даже материнское тепло. Родные умирали один за другим, и родители берегли мальчика, отдавая ему последние крохи хлеба. Маленький ребёнок с худыми руками — и рядом взрослые, которые сознательно голодают ради него. Этот опыт, наверное, не проходит бесследно.

В доме не было света, не было тепла. Простуды цеплялись одна за другой, и только спустя два года семье удалось выбраться — чудом нашлось место не только для Саши, но и для всех Лазаревых. Они оказались в Оренбурге. Там у Саши появился брат Юрий, там же — первые воспоминания без постоянного страха умереть.

И всё же Ленинград тянул обратно. В последний год войны семья вернулась. Город был другим: посечённым, обожжённым, но живым. Там мальчик пошёл в школу и впервые попробовал себя в театральном кружке. Талант был очевиден.

Педагоги разрешали ему не только играть, но и придумывать собственные сюжеты. Представьте мальчишку, который сидит ночью и пишет небольшие сценки, а утром показывает их на репетиции.

Он уже знал: станет актёром. И когда в Ленинград приехала приёмная комиссия МХАТа, он решился. Вместе с другом Толей Ромашиным пришёл на просмотр — и оба оказались зачислены.

После выпуска он мечтал вернуться в Ленинград и устроиться в Театр комедии. Но худрук Николай Акимов встретил его холодно: «Ваше место уже занято, я только что принял другого актёра. У вас с ним одинаковая фактура». Для молодого парня это прозвучало как приговор. Ни работы, ни будущего, даже личная жизнь в тот момент казалась пустотой.

И вдруг — случай. Его сокурснице нужна была помощь в постановке, и партнёром она видела только Лазарева. Пробы проходили в Театре имени Маяковского. Саша приехал, думая задержаться ненадолго. Но режиссёр Николай Охлопков смотрел не на актрису — на него. После короткой беседы юношу приняли в труппу.

Общежитие, соседи по комнате — Евгений Урбанский и Анатолий Ромашин. Молодые, дерзкие, они мечтали о сцене и жили почти без денег, но с огнём внутри. Для Лазарева это был шанс — и он ухватился за него. Уже в первые месяцы ему доверили несколько ролей. Режиссёр поражался: этот высокий, почти двухметровый парень не играл, он жил на сцене.

Его дебют — Виктор в «Иркутской истории». Спектакль стал событием. На сцене — песни, танцы, четыре рояля, подиум прямо в зал. Москва гудела. А 22-летнего Александра теперь называли восходящей звездой.

После смерти Охлопкова театр возглавил Андрей Гончаров. И он тоже делал ставку на молодёжь. Особенно выделял Лазарева, называя его «глыбой советской сцены». Такого признания в те годы стоило добиваться десятилетиями, а он получил его в двадцать с лишним.

Дон Кихот в мюзикле «Человек из Ламанчи», Карлос Бланко в революционной пьесе «Венсеремос!», роли в «Медее», «Время любить», «Океан». Зрители шли не только на спектакли — они шли на Лазарева. Высокий брюнет с обаянием и мощной энергетикой стал магнитом. Женщины сходили с ума, мужчины завидовали, а он перевоплощался так легко, что мог сыграть сразу шесть ролей в «Гамлете».

И всё же, за кулисами шумного успеха его преследовало другое чувство — одиночество. Да, были поклонницы, письма, внимание, но ему хотелось настоящего: семьи, тепла, своего дома. А это никак не складывалось. Он видел рядом женщин, которые мечтали прославиться рядом с ним, но не быть рядом по-настоящему.

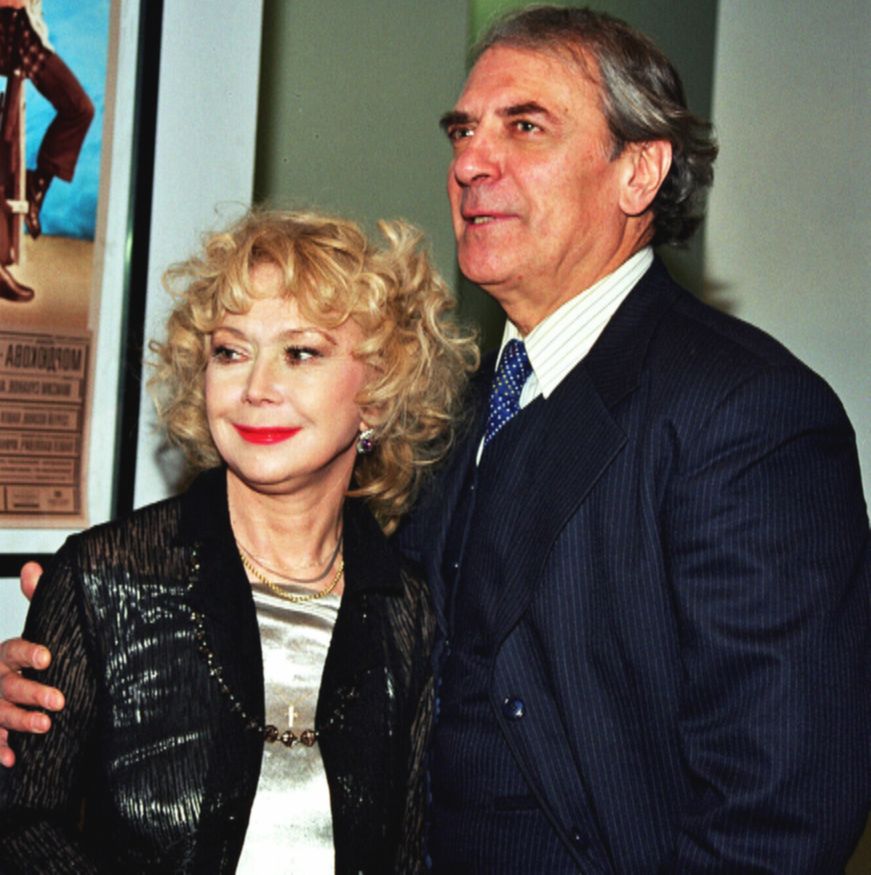

И вот тогда на его пути появилась Светлана Немоляева.

Светлану Немоляеву он заметил сразу — яркая, белокурая, будто светилась изнутри. В Театр Маяковского она пришла из семьи, где кино было повседневностью: отец — режиссёр, мать — звукооператор, детство прошло среди камер и съёмок. Света с ранних лет снималась в фильмах, знала актёрскую кухню и не боялась сцены.

Поначалу они общались по-товарищески. У Светы ухажёр — Анатолий Ромашин, их общий друг. Лазарев не вмешивался, но и не отступал. Он ухаживал по-своему: ненавязчиво, но настойчиво, терпеливо ждал, когда лёд тронется. И в какой-то момент добился: Светлана посмотрела на него иначе.

Предложение руки и сердца он сделал быстро. И в 1960-м они поженились. Молодая семья поселилась сперва у родителей Немоляевой на Плющихе, потом — в коммуналке напротив театра. Жили скромно, но счастливо.

Александр вскоре вышел и на большой экран. Первая роль в кино — «Вольный ветер» (1961). Потом были ещё десятки, но две картины стали особенными: «Ещё раз про любовь» и «Цветы запоздалые». Именно они сделали его кумиром миллионов.

«Ещё раз про любовь» — мелодрама Георгия Натансона с Татьяной Дорониной. Его герой, физик Электрон Евдокимов, смотрел на стюардессу Наташу с такой нежностью, что зрительницы вздыхали, а у Светланы включалась ревность. Она смеялась, потом сердилась: «Саша, всё, хватит! Я больше это смотреть не буду». И только спустя годы призналась, что этот фильм стал одним из главных в его карьере.

Картина собрала 37 миллионов зрителей за год. Лазарев проснулся кинозвездой. Но дома оставался обычным мужем — тем самым, который мог по совету жены не ходить за хлебом, «чтобы случайная поклонница не увидела его с сеткой и колбасой». Он смеялся, соглашался, потому что доверял ей во всём.

У них подрастал сын Шурик. Болезненный мальчик, требующий заботы. В семье появилась няня, но бабушки и дедушки тоже постоянно помогали. А когда удалось купить дачу, Лазаревы стали выбираться туда всей семьёй — отдыхать от сцены, от столицы, просто быть вместе.

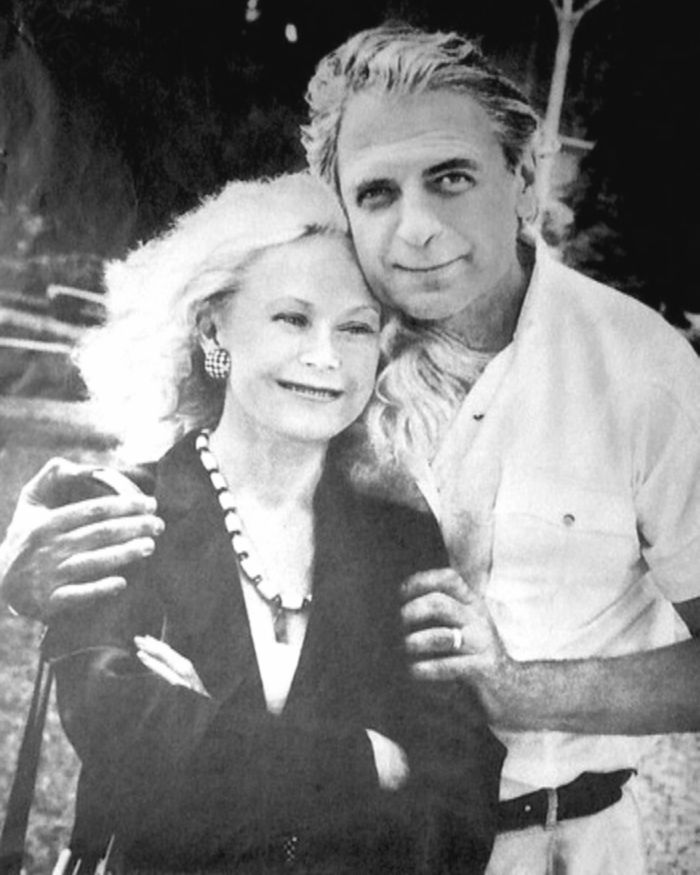

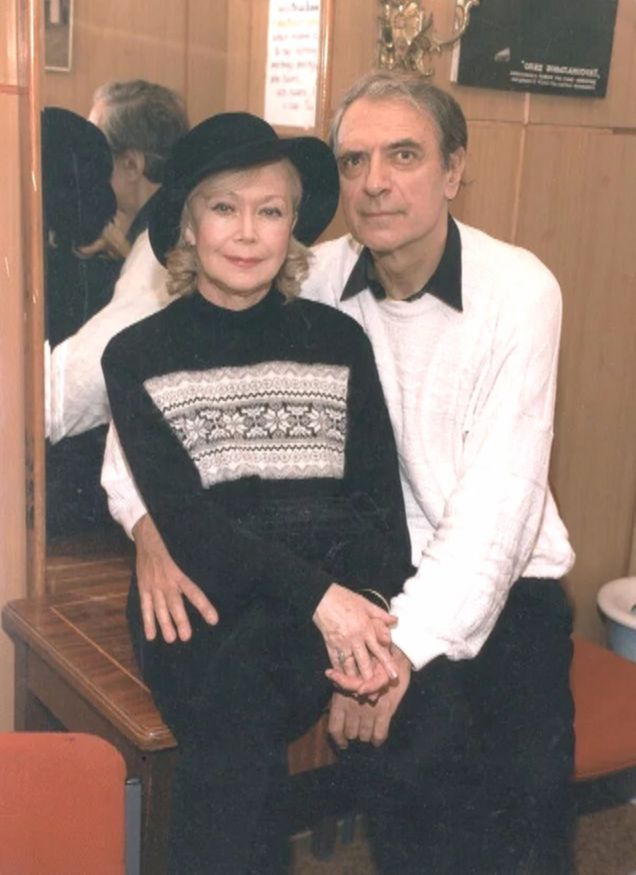

За кулисами театра Лазарева называли душой компании, но дома он был тихим, тёплым, удивительно домашним человеком. Более полувека он прожил со Светланой. Без громких разводов, без «новых браков», без скандалов, которыми пестрели газеты о его коллегах. Ссоры случались, но для него это были мелочи. Настоящее — было в том, что они вместе.

К шестьдесятилетию здоровье дало о себе знать. Театр требовал полной отдачи, но организм не выдерживал. Сердце стало шалить, появлялась одышка, случались приступы прямо на работе. Коллеги уговаривали его сбавить темп, но как можно меньше играть, если сцена — это дыхание?

Диагноз оказался серьёзным: проблемы с сердцем. Врачи настаивали на операции. Он согласился, перенёс её успешно, но вернуться к прежней нагрузке уже не мог. Театр всё равно тянул его обратно, и он снова выходил на сцену, будто забывая про усталость.

Весной 2011 года они были на даче. Утро начиналось как всегда: Светлана хлопотала на кухне, Александр решил полежать дольше обычного. Когда она вернулась в комнату, он уже не дышал. Тромб. Врачи, приехавшие на вызов, были бессильны. Народному артисту было 74.

Светлана Немоляева осталась вдовой после пятидесяти лет брака. Их союз был редким исключением в театральном мире: без громких скандалов, без измен, без разрушительных драм. Там, где другие семьи трещали, у них держалось всё на простых вещах — поддержке, доверии и любви, которая выдержала полвека.

Сегодня, в 2025-м, Светлана Владимировна живёт с сыном и внуками, но по-прежнему выходит на сцену. Она честно признаётся: именно театр спасает от одиночества. И каждый её выход к зрителю — это не только актёрская работа, но и тихое продолжение того пути, который когда-то рядом с ней шёл Лазарев.

С их историей понимаешь: Александр был человеком редкой цельности. Он умел быть кумиром на сцене и простым, домашним мужчиной за её пределами. Умел принимать овации тысяч и в то же время накрывать ребёнка одеялом ночью. Пережил блокаду и сохранил в себе главное — человечность.

Его жизнь была как большой спектакль — с драмами, светом и тишиной. Но в финале зрительный зал встаёт и аплодирует. И эти аплодисменты до сих пор не стихли.