Я помню, как впервые услышал голос Марии Пахоменко. Нет, не в зале, не на концерте — по радио, в старом «ВЭФе», где ручка громкости люфтила, а динамик сипел. И всё равно её голос пробивался сквозь этот хрип, как будто кто-то открыл окно и впустил чистый северный воздух. Не певица — колокольчик. И странно, что в её судьбе, такой звонкой и яркой, оказалось так много тяжёлых теней.

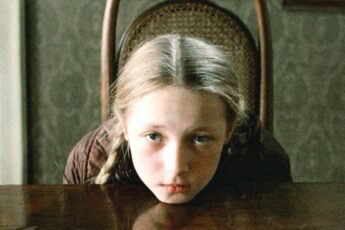

Маша родилась в Ленинграде — и в её биографии это звучит не как факт, а как предзнаменование. Город музыки, строгих дворов, вечной сырости и крепких характеров. С детства у неё был слух, который бесил учителей: девочка могла запросто посреди урока начать петь.

И это было не шалость, а её природа. Родители, как водится, грозили ремнём, учителя закатывали глаза. Но попробуй останови ручей, который сам нашёл себе дорогу.

Парадокс: после школы она пошла не в консерваторию, а на иностранные языки. И провалилась. Представляете? Та, чей голос потом узнавали в любом уголке страны, не смогла пройти на «иностранку». Судьба любит такие повороты. Она оказалась в техникуме, где с подругами создала квартет — и там уже проявилась та самая жилка: быть на сцене, держать публику, чувствовать песню не головой, а кожей.

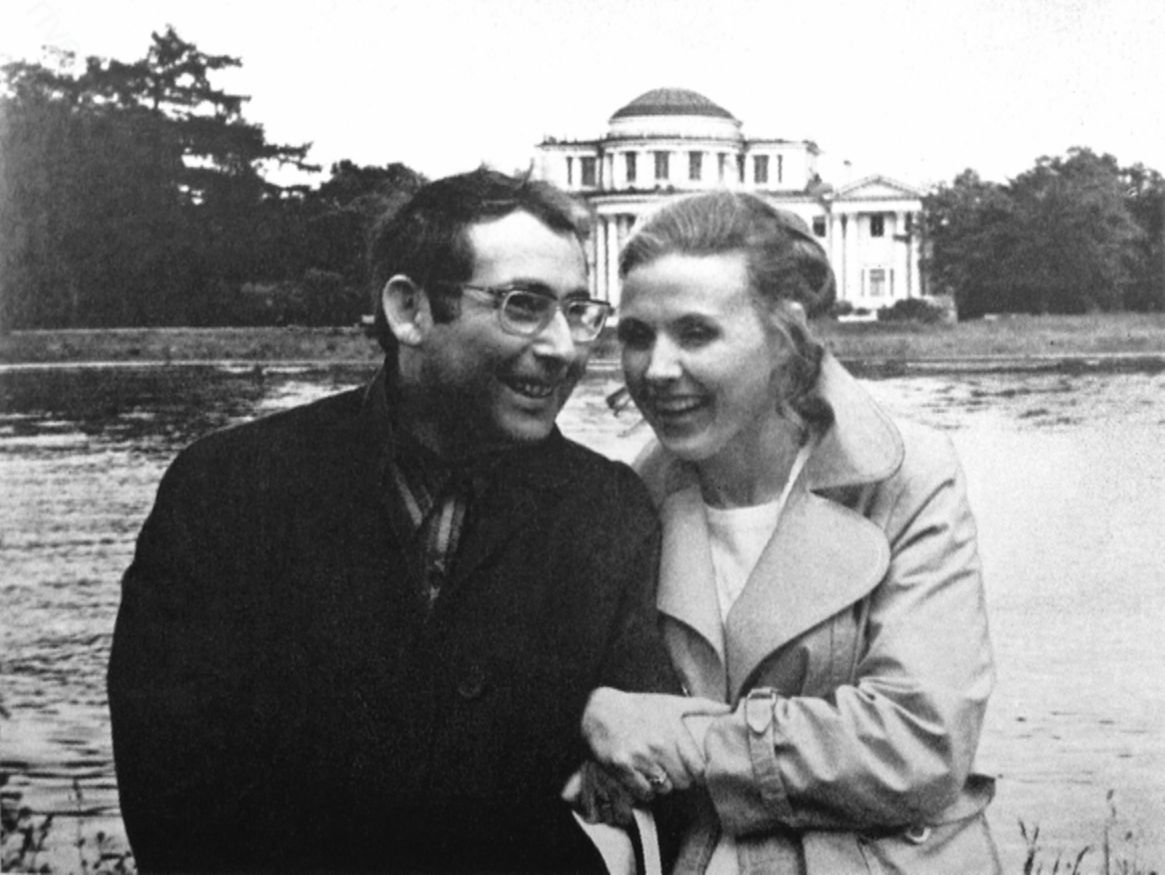

Однажды их квартет попал на прослушивание к молодому композитору Александру Колкеру. И вот тут началось то, что потом долго выдавалось за «сказку о любви». Колкер увидел Машу — и, как он сам говорил, всё: сердце сдалось, разум отключился. Любовь с первого взгляда, как по нотам.

Только вот Маша поначалу не спешила отвечать. У неё и так было полно поклонников, слишком много букетов, слишком много глаз, следящих за каждым шагом. А Колкер? Очкарик, скромный, упёртый. Но — упорство часто важнее блеска. Он встречал её у подъезда с цветами, терпел шпану, что пыталась дразнить и провоцировать, и всё равно стоял. Долбил её сердце так же, как потом писал музыку — методично, без усталости.

И в конце концов она сдалась. 1958 год. Свадьба. Все думали: ну вот, идеальная пара. Он пишет музыку — она поёт. Он — мозг, она — голос. Пазл сложился.

И действительно, первые годы это выглядело так. Хит «Качает-качает» из спектакля «Иду на грозу» сделал её знаменитой на всю страну. Ирония в том, что сама Маша песню поначалу оттолкнула: не понравилась. Но муж настоял. Она спела. И зал, и радио, и вся страна влюбились. Так началась её дорога наверх — дорога, на которой цветы не вянут, а письма приходят мешками.

Но вот что я думаю: разве такая слава может не иметь цены?

Слава обрушилась на неё стремительно, как лавина. Один спектакль, одна песня — и имя «Пахоменко» уже не просто фамилия, а марка. В Союзе это значило многое: радио крутит твой голос, тебя приглашают на фестивали, билеты на концерты исчезают быстрее, чем свежие булки в ленинградской булочной.

Мария ездила по стране, собирала залы, а потом и за границу рвалась. Но тут — время диктовало свои правила. За границу её отпускали только одну, а Колкер оставался «гарантом». Так система проверяла, что певица вернётся, что не сбежит в Париж или Нью-Йорк. Как будто любовь к сцене и к дому у неё можно было измерить штампом в паспорте.

Впрочем, дома её тоже ждали — и письма, и цветы, и поклонники, и муж. Внешне всё выглядело как картинка: счастливая жена, преданная дочь Наташа, крепкая семья, творческий союз. «Вот пример для всех», — говорили о них. И я представляю, как завистливые взгляды коллег буквально сверлили: мол, и успех, и любовь, и порядок в доме.

Мария, при всей своей внешней нежности, была человеком жёстким. Внутри неё жила воля, которой хватило бы на троих. Она могла дозвониться куда угодно, выбить себе эфир, договориться с чиновниками Гостелерадио за пару минут. Коллеги вспоминали, что рядом с ней всегда было ощущение надёжности. В этом смысле она больше походила не на «звезду», а на штабного офицера — спокойного, уверенного, с картой на руках.

И вот тут начинается самое интересное. Ведь такие люди — сильные, целеустремлённые, независимые — редко уживаются с переменами. А перемены подкрадывались. В восьмидесятых и девяностых на сцену выходили новые имена. Молодые, дерзкие, современные. Они двигались свободнее, репертуар — свежее, подача — более рискованная. Они ломали канон.

Мария же оставалась собой. Для публики — это был плюс: её голос, её манера, её образ были узнаваемы. Но для системы шоу-бизнеса, которая катилась к новому миру, это был минус. Она не хотела гнаться за трендами, не хотела «подстраиваться». Более того, позволяла себе критиковать молодёжь. Могла прямо сказать в лицо: «Ты плохо выглядишь, ты ведёшь себя неподобающе». Представляете? На фоне новой свободы её прямота звучала старомодно.

И постепенно на горизонте появлялись трещины. Её песни всё реже звучали, концертов становилось меньше. На рубеже девяностых она почти исчезла с эстрады. Для многих это было загадкой: как так? ещё вчера — любимица страны, а теперь — тишина.

Я думаю, что Мария просто не хотела играть в новую игру. Не захотела менять кожу. Она выбрала быть собой до конца. Но мир не прощает таких решений.

Когда звезда уходит со сцены, зрители редко задумываются: а что дальше? Они запоминают аплодисменты, улыбку, красивые платья. Но за этими фанфарами часто начинается другая жизнь — куда более хрупкая и беззащитная.

В конце девяностых Мария почти исчезла. И только потом стало ясно: не от капризов, не от усталости. Болезнь. Болезнь, которая коварнее всех критиков, всех завистников, всех «новых звёзд». Болезнь Альцгеймера. Она медленно стирала её память, превращала женщину, державшую в руках тысячные залы, в беззащитного ребёнка.

Я до сих пор представляю тот эпизод: она вышла из дома — и пропала. Полиция искала её, телевидение давало ориентировки. Люди не могли поверить: как, сама Мария Пахоменко — и вот так просто растворилась в городе? Слава Богу, тогда её нашли — в торговом центре, растерянную, чужую самой себе.

Но это было только начало. Через полгода страна узнала такие подробности, что волосы вставали дыбом. Александр Колкер — тот самый «милый очкарик», который когда-то стоял у её подъезда с букетом, — обвинил дочь Наталью в похищении матери. Дочь ответила: «Я забрала её, потому что отец её избивает».

И тут началось то, что всегда кажется невозможным в отношении публичных людей. Суд, скандал, заголовки газет. Врачи зафиксировали у Марии гематомы, старые переломы рёбер. Наталья утверждала: мать страдала от побоев всю жизнь, просто молчала. А теперь, когда болезнь лишила её слов, — молчание стало окончательным.

Представляете этот контраст? Певица, которая пела о любви и радости, в жизни жила в страхе. Та, кто получала мешки писем от поклонников, не могла сообщить о собственном горе даже дочери. Сцена освещала её лицо, но дома было темно.

На суде всплыли самые страшные подробности. Колкер — не романтик, не «верный муж», а человек, который годами поднимал руку на жену. И дочь, которую считали счастливым ребёнком «звёздной семьи», оказалась свидетелем этих сцен. Но ребёнку всегда страшно идти против отца.

Когда я думаю об этом, у меня внутри щёлкает что-то холодное. Мы привыкли видеть артистов на сцене — сияющих, уверенных. Но у них тоже есть стены, за которыми может скрываться ад. И Мария — один из самых горьких примеров.

Она умерла в 2013 году. Воспаление лёгких. Казалось бы, обычный диагноз. Но ведь на самом деле её убивала болезнь памяти и годы страха. Она ушла, оставив после себя песни, которые всё ещё крутят по радио. А тайна её семьи так и осталась неразгаданной до конца.

Колкер прожил дольше. Умер в 2023-м. Унёс ли он с собой правду? Наверное, да. А мы остались с её голосом. И с вопросами, на которые никто уже не ответит.

Когда я слушаю песни Марии Пахоменко сегодня, в 2025-м, у меня возникает странное чувство. С одной стороны — это музыка другой эпохи: наивной, искренней, без «продюсерских технологий» и хитрых аранжировок. С другой — её голос живой, он как будто здесь, рядом. Он не стареет. А значит, и сама Мария — не просто строчка в энциклопедии.

Но за этим голосом теперь невозможно не слышать другое. Тень. Знание о том, как жила эта женщина на самом деле. И я думаю: может, именно поэтому её песни так цепляют? В них всегда была не показная радость, а что-то глубже, будто она пела сквозь собственную боль.

Мы привыкли верить в «идеальные союзы». В Союзе особенно любили такие истории: вот он — талантливый композитор, вот она — певица с ангельским голосом. Всё красиво, всё правильно. Но правда редко укладывается в эти рамки. За дверями квартир, где горели лампочки, часто прятались сцены, которых никто не должен был видеть. И потом, когда занавес поднимается, выясняется, что «сказка» давно треснула.

История Пахоменко и Колкера для меня — напоминание о том, что мы слишком часто верим картинке. Что семья — это не фотографии в журналах, не улыбки на концертах. Это то, что происходит ночью, когда гаснет свет и остаются только двое. И иногда там нет ни музыки, ни счастья.

Но я хочу помнить её не как жертву. Не как женщину, которую жизнь загнала в угол. Я хочу помнить её как ту самую девушку, которая в классе начинала петь, несмотря на грозные взгляды учителей. Как женщину, которая пела «Школьный вальс» так, что у миллионов ком в горле вставал. Как певицу, которая умела собрать мешки писем и при этом оставаться верной себе.

Да, её жизнь оборвалась тяжело. Да, последние годы были мраком. Но в памяти остаётся свет. Потому что песни — они сильнее всех семейных скандалов, всех судебных заседаний, всех тайн, которые так и остались нераскрытыми.

И если в 2025-м кто-то включает старенький радиоприёмник и слышит «Сегодня праздник у девчат», это значит, что Мария Пахоменко всё ещё здесь. С нами. Живая.