Он входил в кадр, будто из воздуха — плавно, светло, без усилий. В нём не было ни тени нарочитого геройства, ни актёрского пафоса. Только внутреннее спокойствие, будто человек всю жизнь шел по прямой дороге, а не по сценическим подмосткам.

Юрий Васильев. Тот самый Рудик из «Москва слезам не верит» — оператор с мягкой улыбкой и жестокой репликой: «Ну, Катя, я не готов».

Зрители его не простили. Но жизнь оказалась куда честнее кино.

Он был совсем не тем, кого сыграл. В жизни — не соблазнитель, не предатель, не карьерист. Наоборот: редкий для того времени мужчина без позы, без дешёвого блеска, без громких скандалов. Васильев не рвался на обложки, не тусовался по столичным кабакам, не торговал лицом. Просто жил. И — как водится у таких людей — прожил слишком коротко.

Москва пятидесятых пахла углём, свежим хлебом и гулом троллейбусов. В одной из коммуналок будущий актёр штудировал «Преступление и наказание» и чертил формулы физики — родители хотели видеть в нём инженера. Отец — электрик, мать — библиотекарь. Скромная, интеллигентная семья, где телевизор включали не для шоу, а для новостей.

Но всё изменил сосед по даче — знаменитый актёр Николай Плотников. Лауреат Сталинской премии, артист с той старой школы, где профессия приравнивалась к служению. Именно он сказал Юре: «У тебя глаза не от мира сего. Не мучай себя, иди в театр».

И парень пошёл. Не в «звёзды», не в «богему» — в ГИТИС.

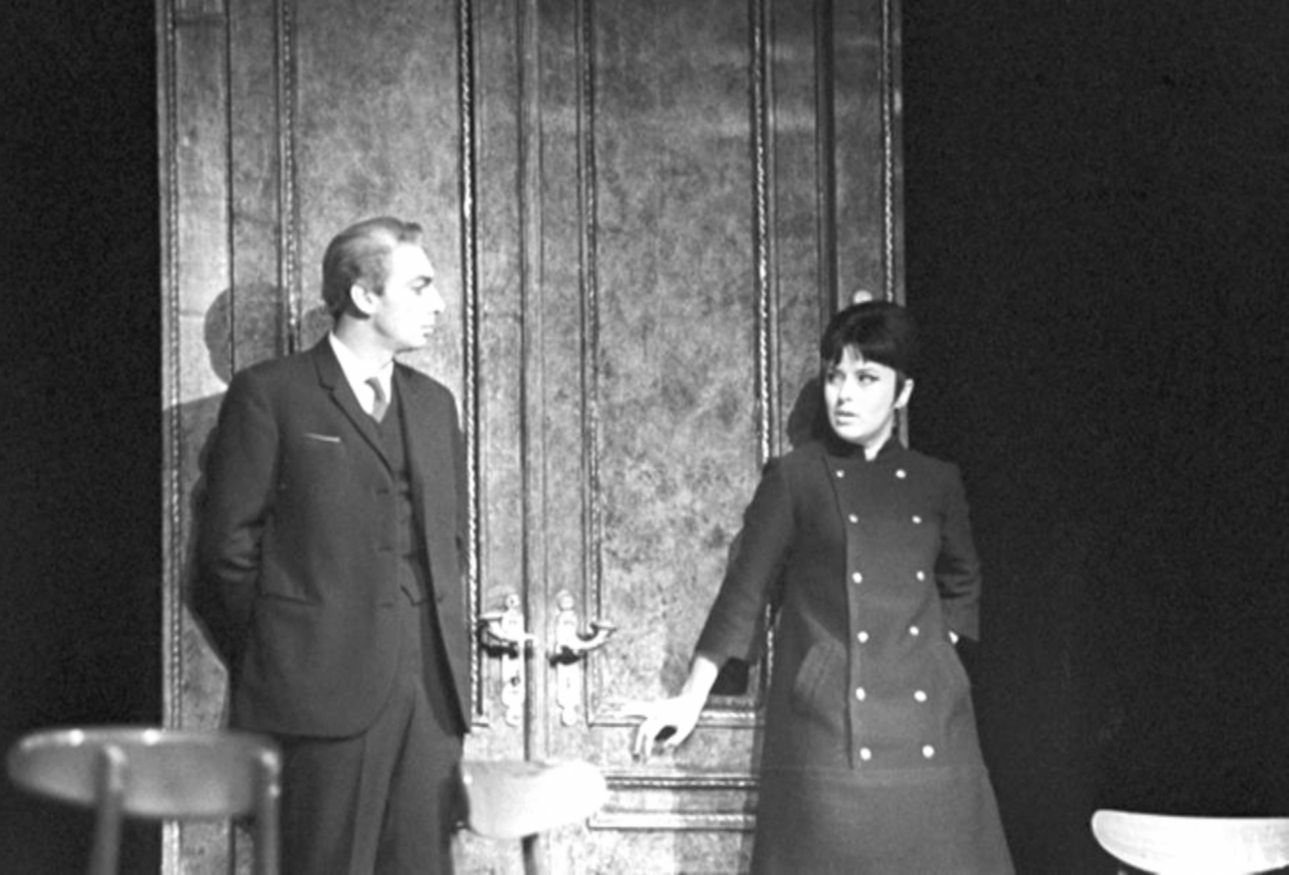

ГИТИС того времени был храмом актёрской веры. Там ещё витал дух Станиславского, по коридорам ходили тени Немировича и Андровской. Учителя — легенды, студенты — фанатики сцены. Васильев среди них — без пафоса, но с азартом, с каким дети прыгают в реку впервые. Его учили слушать партнёра, молчать правдой и не играть красивость.

Он быстро стал любимцем педагогов. Когда выпускался, ему не пришлось стоять у вахты в надежде на распределение — Малый театр сам открыл двери. Театр старой школы, где актёр жил не амплуа, а судьбой. Юрий сразу получил крупные роли: «Власть тьмы», «Маскарад», «Ревизор». Публика вставала, но аплодисменты его смущали. Не из скромности — просто он не считал успех собственностью.

Первая кинокамера, на которую он смотрел в объектив, стояла в Судаке. Фильм назывался «Ловцы губок». Сюжет — о парне, который проходит путь от оптимиста до инвалида. Жёстко, непривычно, но Васильев выжал из роли всё, что мог.

Фильм не прогремел. Ни кассы, ни рецензий, ни признания. Но именно там началась история, о которой в театре шептались десятилетиями: любовь Васильева и Нелли Корниенко.

Они встретились на пляже — не в кадре, а по-настоящему. Он выходил из воды, солнце било по плечам, песок лип к ногам, она стояла с подругой и не могла отвести глаз. Никаких слов, только встреча взглядов — и будто электрический разряд. Через три года они поженились.

Когда их взяли на «Ловцов губок», режиссёр даже не подозревал, что эти двое — муж и жена. Медовый месяц прошёл под софитами. Любовь, море, первый фильм и ощущение, что впереди — только свет.

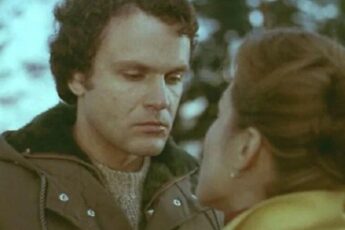

У каждого актёра есть роль, после которой его или возносят, или хоронят. Для Васильева это был «Журналист».

Режиссёр Сергей Герасимов снимал картину под свою любимицу Галину Польских — жёсткую, ранимую, с этим советским нервом в глазах. Герой нужен был ей под стать — не красавчик, а человек, в которого можно поверить. Когда сотрудницы «Мосфильма» увидели фото Васильева, реакция была мгновенной: «Такому можно и жизнь доверить».

И вот — Юрий в кадре. Обаяние без кокетства, уверенность без давления. Он не играл, он жил. Даже статистки выстраивались в очередь пригласить его на домашние пельмени — просто чтобы побыть рядом. Но артист отказался. Сказал, что скучает по жене, звонит ей каждый вечер, и задерживаться не будет.

В советском кино такой поступок — почти экзотика. Тогда измена считалась не грехом, а знаком темперамента. Но Васильев не был из тех, кто лечит одиночество чужими губами.

Фильм прогремел. Приз Московского кинофестиваля, аплодисменты, письма поклонниц. Кто-то признавался в любви, кто-то уверял, что родил от него, кто-то — просил денег «на беременность». Вся эта женская лавина обрушилась на тихого, воспитанного Юрия Николаевича, который после съёмок возвращался домой с букетом для жены.

Корниенко ревновала, но молчала. На премьере в Кремлёвском дворце подруги предлагали ей валерьянку — на экране муж целовал Галину Польских. Она стиснула зубы и досмотрела до конца. Потом — долгие разговоры, слёзы, мир.

Казалось, их союз только крепче. Вместе на сцене Малого театра, вместе в быту, вместе в тишине, когда телевизор показывал «Время». У них родилась дочка Катя, такая же серьёзная и тонкая. Всё выглядело как пример правильной советской семьи: интеллигенты, артисты, любовь, книги на полках.

Но там, где всё идеально, чаще всего просто не видно трещин.

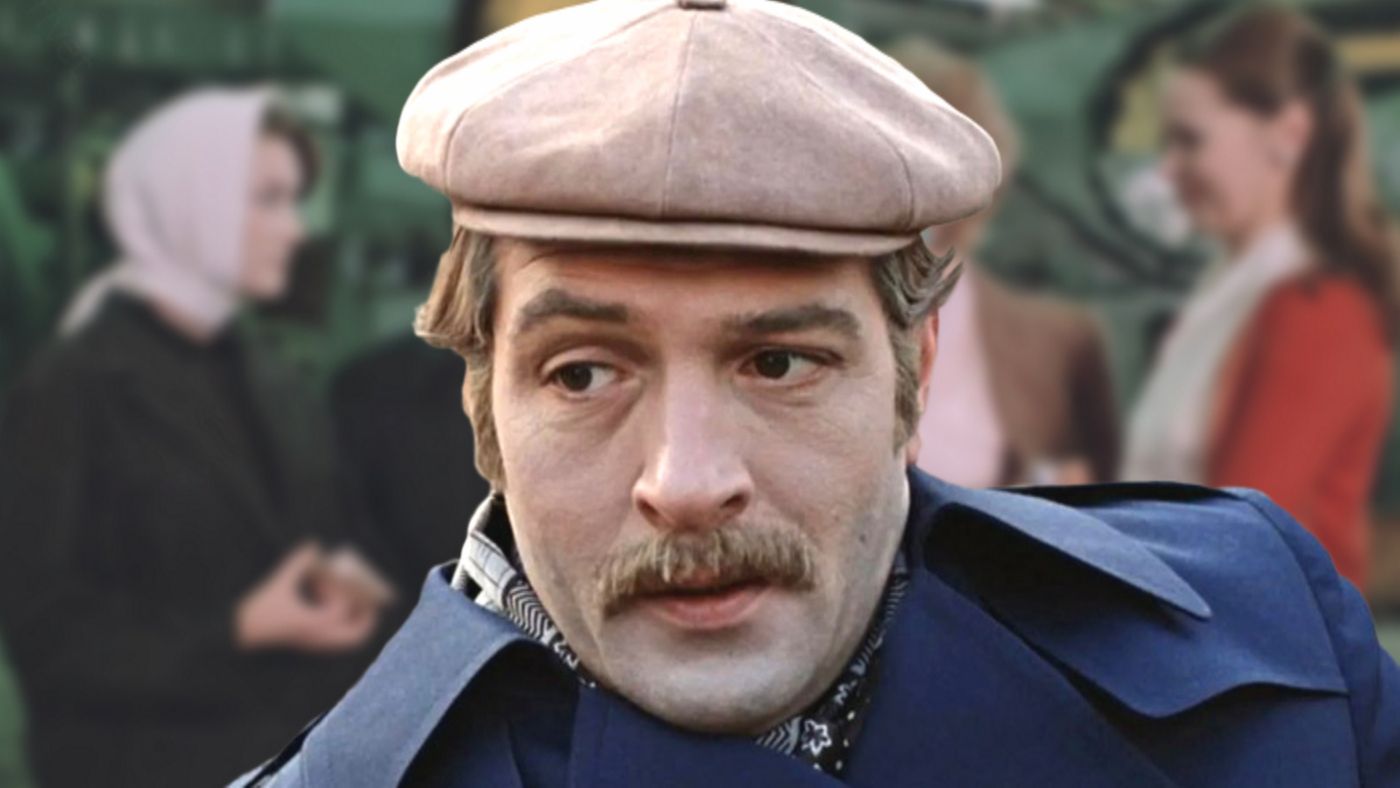

Когда в «Москва слезам не верит» он сыграл Рудика — того самого оператора, что бросает беременную женщину, — страна перестала писать ему письма. За ролью не видели человека.

Женщины, восхищавшиеся «Журналистом», вдруг увидели «того самого мерзавца». Он стал символом мужской подлости. Никто не вспоминал, что это просто сценарий.

И вот — аплодисменты стихли, театральная труппа живёт гастролями, жизнь катится в рутину. В это время в их театр приходит другой актёр — Никита Подгорный. Яркий, энергичный, смешливый. И именно он становится новой главой в биографии Нелли.

Об этом потом скажет Сергей Никоненко:

«Представьте — гастроли, гостиница, один коридор. Нелли идёт к Подгорному, Юра идёт к себе. И так годами. А потом — Подгорный умирает, и через сорок дней Юра подходит к жене и говорит: „Неля, домой“. Кто бы так смог? А он смог».

Он не устраивал сцен, не бросался тарелками, не просил объяснений. Просто молчал. Потому что любил — без условий, без сделок, без театра. Он ведь сам был театр, и знал, что драма — не всегда крик.

Коллеги удивлялись: как можно столько вынести и не озлобиться? Но Васильев не умел мстить. Он уезжал на дачу, чинил крышу, читал Чехова, кормил собаку.

Говорили, у него в глазах было что-то от старых мужчин — тех, кто прошёл войну и научился молчать, когда больно.

Да, были слухи: будто у него родился сын от молодой журналистки, будто Нелли знала и даже советовала «помогать ребёнку». Но фактов никто не видел. Только шёпот, передаваемый по театральным буфетам.

Васильев не спорил с судьбой. Он просто жил, как будто каждое утро — репетиция чего-то важного. Театр стал домом, где он гасил одиночество светом рампы.

И всё равно тень от прожекторов не грела.

Он всегда выглядел собранным. Даже когда жизнь рушилась под ногами — стоял, будто стержень внутри держит весь мир. Васильев не позволял себе ни публичных жалоб, ни горечи. В театре его уважали именно за это: спокойный, надёжный, старомодный.

В 80-е он ещё держался в обойме: «Мы из джаза», «Валентин и Валентина», «Ничего не случилось». Каждый фильм — словно дыхание эпохи, где он был не героем, а честным свидетелем. Но потом экран начал менять лица. В моду вошли другие — нахрапистые, агрессивные, с железным блеском в глазах. Таких, как Васильев, время не щадило.

Он же не умел идти по головам, не знал, как продвигать себя, кому позвонить, где «решить». Всё, что он мог, — играть по-настоящему. А в 90-е от настоящего отвыкли: всем нужно было шоу, крик, жест. Васильев исчез с экранов — тихо, без скандала, просто перестал быть востребован.

Дома он был другим — дедушкой, садовником, мужем, который, несмотря ни на что, всё ещё носил дрова в дом и спрашивал, не холодно ли Нелле. Дочка Катя окончила ГИТИС, пошла по родительской линии, подарила им внука Колю. Казалось, жизнь наконец дала передышку.

В 1999-м их пригласили в Грецию — показать «Ловцов губок». Тот самый фильм, где всё началось. Публика вставала, хлопала, называла их легендами. Юрий с Нелли шли по красной дорожке — уже не молодые, но с тем же светом в глазах.

Он улыбался, будто знал: это его прощание.

Вернувшись, Васильев будто снова ожил. Звонил друзьям, шутил, строил планы. Владимир Меньшов выбил для него звание народного артиста — Васильев даже успел получить уведомление. Он ждал церемонии и говорил: «Вот теперь я сыграю Чехова. Только без фальши».

Но жизнь снова не дала сыграть.

4 июня 1999 года было жарко. Юрий поехал на автосервис — простоял там несколько часов, вернулся уставший. Отказался от ужина, лёг отдохнуть. Нелли зашла позже — и поняла, что его уже нет. Сердце. 59 лет.

Без громких диагнозов, без долгих больниц. Просто — не проснулся.

Похороны были тихими. Ни пафоса, ни кинокамер. Только коллеги, близкие и Нелли — с лицом, застывшим как у каменной статуи. Она потом говорила:

«Он часто мне снится. Садится рядом и молчит. Только глаза — такие же светлые, как тогда, на пляже».

После его смерти она прожила ещё двадцать лет — но это была уже не жизнь. Болезнь Паркинсона наступала быстро, сцена осталась где-то за горизонтом. В 2019 году Нелли Корниенко ушла, будто догнала того, кто простил ей всё.

И если в кино Рудик из «Москва слезам не верит» отвернулся и ушёл, то в жизни всё было наоборот: Юрий Васильев остался. Даже когда его предали, забыли, сняли с ролей — остался человеком.

Без лишних слов, без обид, без позы.

Время любит громких, но помнит — тихих. А таких, как он, теперь почти нет.