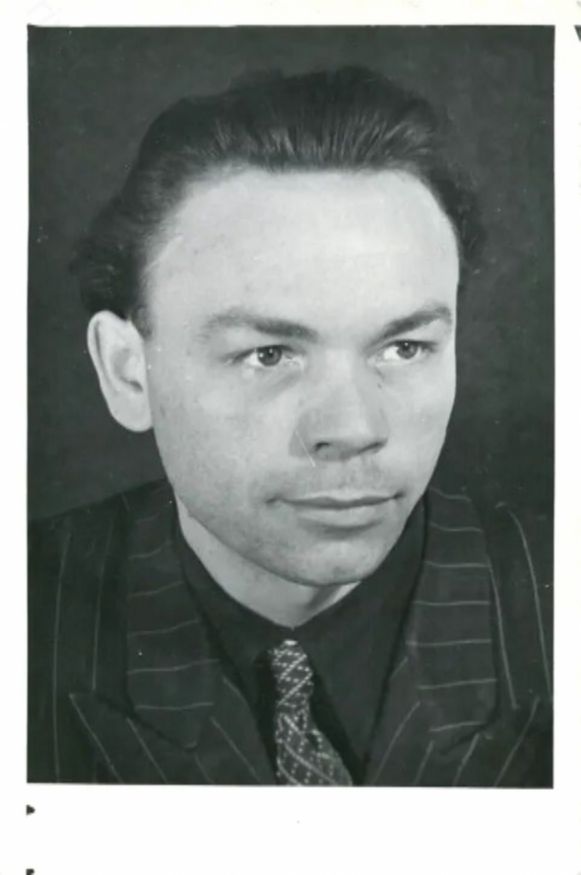

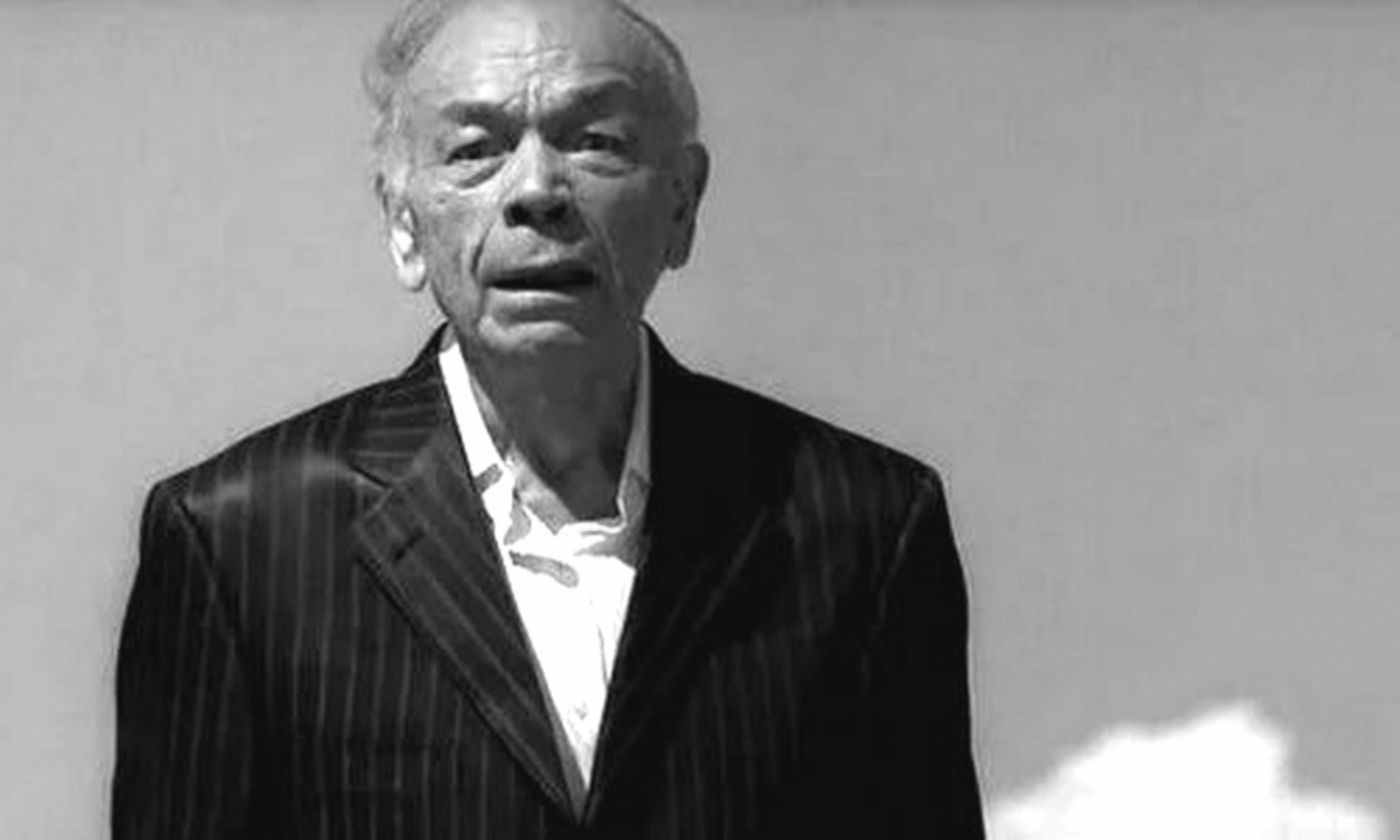

Его лицо будто вырезано временем — грубое, простое, настоящее. Так выглядят люди, которые ничего не играют в жизни, даже если выходят на сцену каждый вечер. Владимир Кашпур не был «звездой» в привычном смысле: без глянца, без рекламных афиш, без легенд о бурных романах. Но именно таких актёров помнят дольше всех — тех, кто не притворялся даже в кадре.

В его взгляде жила какая-то сибирская правдивость, будто свет от лампы керосинки, в которой горит не эффект, а огонь. В каждом фильме — будь то солдат, шофёр, следователь или разведчик — он не играл героя, а проживал его до конца, без защиты, без лжи.

Говорили, что Кашпур не знал, где кончается роль и начинается жизнь. Сам он отвечал на это просто: «Я себя не люблю, я люблю тех, кого играю. И ничего другого мне не интересно».

Владимир Терентьевич родился под Барнаулом, в крошечной Северке, где зима тянется до мая, а хлеб пахнет дымом. Его отец исчез в 1937-м, как исчезали тогда тысячи. Мать осталась одна с четырьмя детьми и сутками стояла у печи в пекарне.

Младший, Володя, рос тихим, но с упрямым блеском в глазах. Когда началась война, ему было пятнадцать — и он всеми правдами пытался попасть на фронт. В 1943-м ему удалось: курсант Харьковского училища штурманов. Семнадцатилетний парень на пикирующем ПЕ-2.

Он не успел никого убить — война закончилась раньше, чем он поднялся в бой. Получил медаль «За победу над Германией» и остался служить в авиации. Шесть лет диспетчером, штурманом, человеком неба. Но зрение стало сдавать — и тут судьба будто повернула в другой воздух.

Он пошёл в театр.

И это не был романтический жест — скорее отчаянный. Кашпур мечтал об этом с детства, наблюдал за людьми, как другие за облаками: точно, внимательно, с любовью к их странностям. Но актёрская профессия быстро показала свои зубы. «Лётчик отработал — и идёт домой отдыхать. А артист всё время крутит чужую жизнь у себя в мозжечке», — говорил он.

Во Владимирском театре он жил в общежитии, где за стеной репетировали соседи. Среди них — худой парень с нервной улыбкой и глазами, в которых светилась гениальность: Евгений Евстигнеев. Так началась дружба, на всю жизнь.

Они вместе уехали в Москву, вместе поступили в Школу-студию МХАТ, вместе стояли у истоков «Современника». Потом оба — во МХАТ, потом в тот самый раскол, после которого Кашпур остался с Ефремовым. До конца жизни — верный сцене, верный театру, верный себе.

Первый раз он появился на экране поздно — в тридцать три. Возраст, когда другие уже снимаются в главных ролях и получают премии. Но Кашпур в кино пришёл не за славой, а за делом. В 1959-м он снялся в эпизодах «Баллады о солдате» и «Василия Сурикова». Внимательный зритель замечал: в кадре мелькнул человек, и сцена вдруг ожила.

Через год ему доверили старшину Елистратова в «Прыжке на заре» — и вот тогда стало ясно, что на экране появился актёр, который не умеет играть неправду.

А ещё через год — «В трудный час». Кузьма Кройков. Простая роль — но как он её сделал! Взгляд, шаг, мимолётная улыбка. Он будто вытянул из себя всю жизнь этого человека и оставил на плёнке. После премьеры критики говорили: «Так можно сыграть только того, кого любишь».

Он и правда любил. Каждый раз — до самозабвения. Мог сыграть двухминутный эпизод так, что зритель запоминал его навсегда. Для него не было «маленьких» ролей, были только честные и фальшивые. А Кашпур выбирал первое.

Он не давал интервью, не ходил на приёмы, не искал внимания. Отказывался от бесед даже тогда, когда режиссёры уговаривали. «Я артист. Моё дело — играть. Не говорите обо мне, говорите о людях, которых я играю», — отвечал он. И лишь однажды, перед самым концом, согласился на разговор. Тогда, седой, уставший, но всё ещё с тем же упрямым блеском в глазах, он сказал: «Кто я такой, чтобы внимание людей к себе привлекать?»

Он и в жизни жил по законам сцены — без декораций. Его единственная любовь, Людмила, была не актрисой, не поклонницей, а врачом. Маленькая, спокойная, с руками, пахнущими стерильностью и ромашками. Познакомились во Владимире, когда он служил в театре, она — в роддоме. Он сразу понял: вот та, с кем можно молчать.

Когда его позвали в Москву, он вернулся за ней. Предложение, чемодан, поезд — всё просто, без лишних слов. Людмила переехала, родила сына, потом стала заведующей отделением, потом — главным врачом. Он гордился ею больше, чем своими ролями.

«Она понимала меня, прочла, как книгу. Маленькая, но сильная. Любила полевые ромашки», — говорил он. После её смерти он остался один, но одиночество не носил напоказ. Вставал утром, писал список дел: постирать, прибрать, сходить за продуктами, позвонить сыну. Не из педантичности — чтобы не дать тоске шанса.

Сын Алексей жил отдельно, внук Святослав — гордость деда. Кашпур сам устроил крестины, сам держал ребёнка на руках. В последние годы он стал верующим. Привёз с собой крестик со Святой земли, носил под рубашкой, не снимая.

Он продолжал играть. До восьмидесяти — на сцене, в кино, в репетициях. Его не отпускали, и он не хотел уходить. «Артист жив, пока выходит под свет. Потом — темнота». Последняя роль — в спектакле «Чёрный монах». Уже после его смерти постановку сняли для телевидения. На экране он идёт по сцене — усталый, но живой. Через неделю ему должно было исполниться восемьдесят три.

Его жизнь — не сюжет о славе. Это история о человеке, который прожил её без обмана, без позы, без громких финалов. Кашпур не был «любимцем публики», не умел быть модным. Он просто делал своё дело, как когда-то летал — точно, выверенно, по карте. Его профессия была тем же небом, только без приборов.

Он не строил образ. Не позировал для камеры, не искал света. Наоборот — будто прятался в тени, и именно там, в этой тихой честности, возникала его сила. Зрители чувствовали: этот человек не играет. Он живёт на экране. Поэтому ему верили — и рабочие, и военные, и те, кто никогда не бывал в театре.

Кашпур не жаловался. Даже когда болезнь подступала, даже когда сцена давалась ценой боли. Он не умел говорить «я устал». Всю жизнь — в движении: спектакль, репетиция, съёмки, потом вечер, свет, публика. Он будто боялся остановиться, чтобы не услышать тишину, в которой звенит память.

В последние годы он стал похож на старого пилота, что сидит у окна и проверяет маршрут, которого больше нет. В комнате пахло утюгом и бумагой, на столе — аккуратно сложенные записки: кому позвонить, что купить, что выстирать. Всё по порядку, всё честно. Как он умел.

О нём не писали громких статей, не устраивали юбилейных шоу. Но в каждом, кто хоть раз видел его на экране, осталась тень его правды — такая редкая в профессии, где даже искренность часто репетируют. Он был не героем, а совестью кадра. Не звёздой, а светом, который не ослепляет, а греет.

Кашпур прожил жизнь без фальши — редкий случай, когда это не лозунг, а факт. В нём не было пафоса, зато было главное — уважение к людям, которых он играл, и к жизни, которую он прожил. Возможно, именно это и есть талант: не блеск, а тишина, в которой звучит правда.

Он ушёл осенью, когда небо над Москвой становится свинцовым, а воздух — как в конце спектакля: свет погашен, занавес опущен, но зритель всё ещё не встаёт. Потому что не хочет уходить.

Что вы думаете — в наше время вообще возможно прожить профессию так же честно, без показного блеска, как это сделал Кашпур?