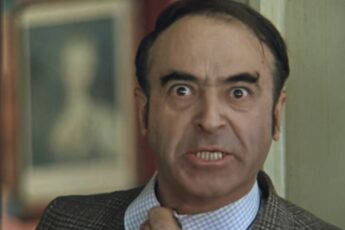

Он смотрел из экрана так, будто в зале не было камеры — только ты, он и правда.

Без позы, без театральных жестов, без подмигивания публике. Просто человек, в котором всё настоящее: голос, плечи, усталость. Борис Андреев не играл — он жил. И, кажется, в этом его беда и его величие.

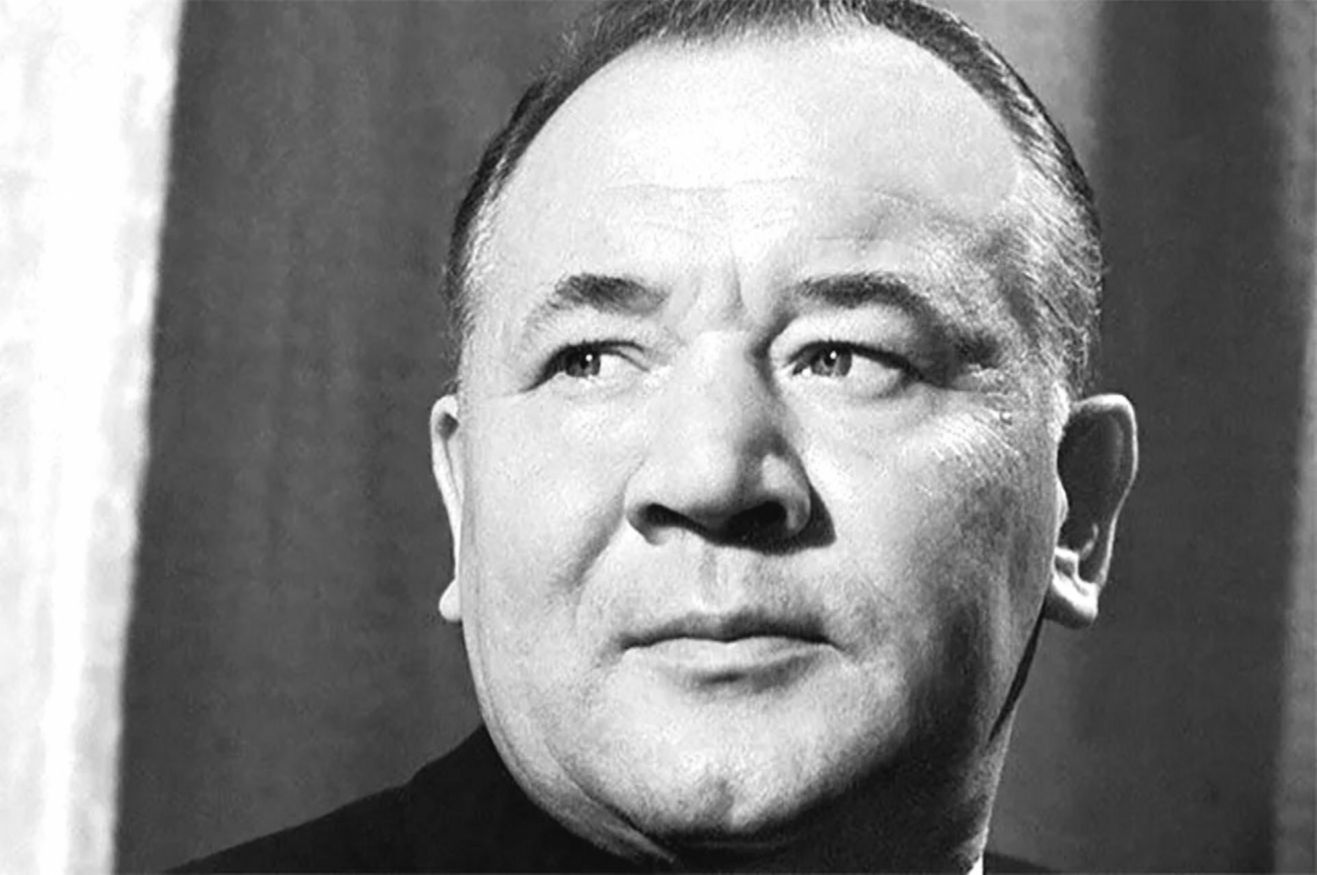

Мы привыкли к тому, что актёр — профессия тонкая, почти воздушная. А Андреев пришёл из другого мира: запах металла, гул цеха, ладони, привыкшие к инструменту. Парень из саратовского комбайнового завода, который вдруг открыл, что внутри него живёт артист.

Не мечтатель, не поэт — рабочий, умеющий чинить токарный станок и играть Чехова. В его биографии нет легендарных родословных или громких меценатов — всё сам. Сам пришёл, сам выучился, сам выстоял.

Когда он впервые вышел на сцену, роль у него была… собаки. Да, именно так — лай из-за кулис. Другие бы махнули рукой, обиделись, ушли. А он выл и лаял так, что коллеги хохотали: «Ах, как замечательно воет Андреев!»

И пусть это была шутка, но уже тогда в нём чувствовалось что-то мощное — та самая честность, которая не боится даже смешного старта. Кажется, это и есть настоящая природа таланта: уметь быть смешным, не стесняясь.

Через пару лет он уже стоял перед Иваном Пырьевым — режиссёром, который делал из актёров легенды. Тот посмотрел на Андреева и сказал: «Не герой-любовник. Он — Дума.

Назар Дума». И оказался прав. Так на экране появился человек, каким зритель хотел видеть себя — сильный, грубоватый, но с добрым сердцем. Андреев стал народным до последнего кадра: простая речь, плечо, на которое можно опереться, глаза, в которых и боль, и радость — всё по-настоящему.

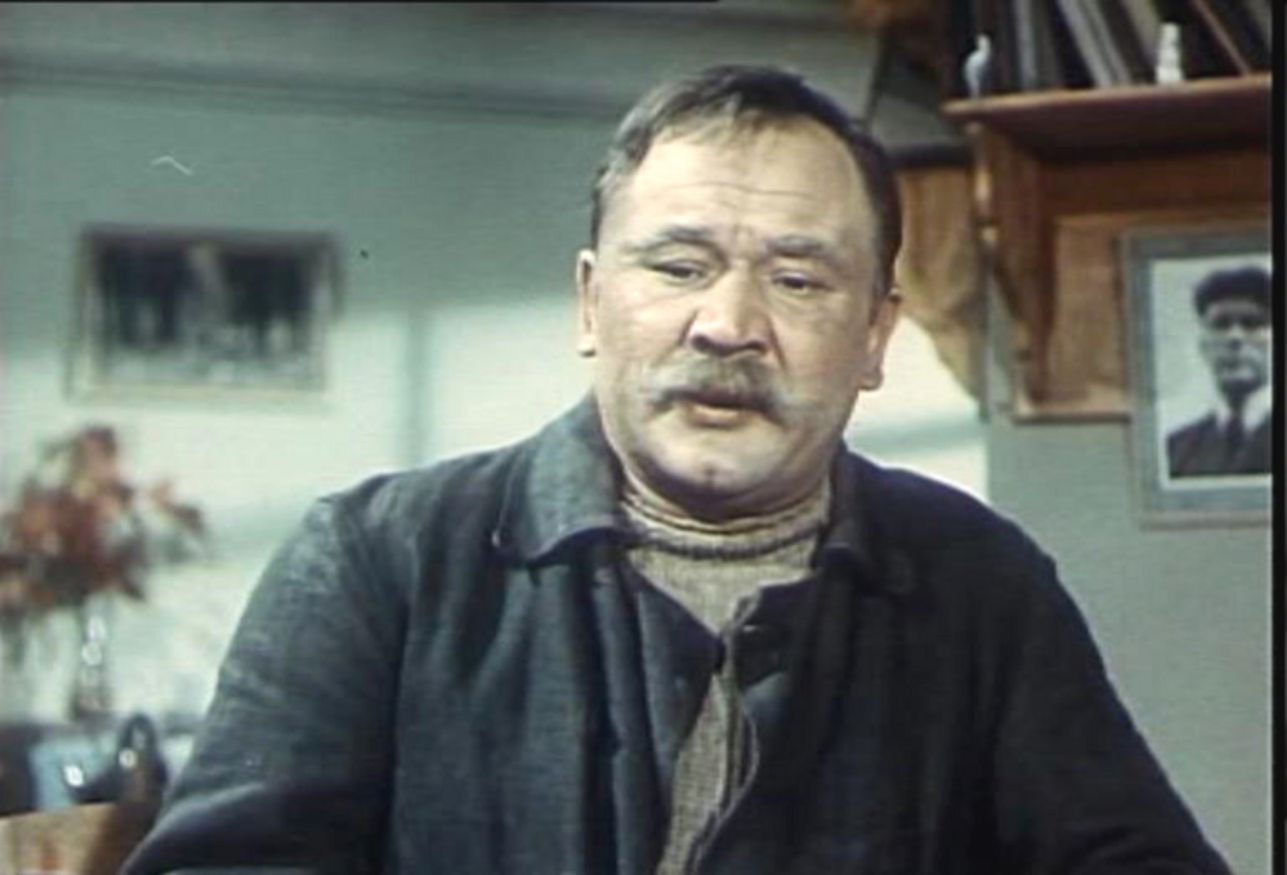

Говорят, он жил так же, как играл: ярко, с избытком, без тормозов. Пил, ругался, смеялся громко, как будто на сцене всё ещё аплодируют. Один дубль мог закончиться дракой, другой — шуткой, третий — дружбой на всю жизнь. Николай Крючков, Пётр Алейников — эта троица держала советское кино на чистой энергии. В кадре они выглядели как команда, а за кадром жили, будто война ещё не кончилась: шумно, отчаянно, со смехом на грани боли.

Но за этой бесшабашной оболочкой пряталась усталость, о которой Андреев не любил говорить. Он слишком быстро прожил первую жизнь — ту, о которой говорил сам: жизнь человека. Вторая, артистическая, поглотила его без остатка. Сцены, съёмки, гастроли, адреналин — и потом пустота. Те, кто видел его в последние годы, вспоминали глаза: спокойные, глубокие, будто он уже знает финал, просто не говорит.

Он не был удобным актёром. Его нельзя было заставить «сделать дубль мягче» — в нём не было ничего мягкого. И если режиссёр требовал фальши, Андреев шёл напролом. Не из гордости, а из принципа: играть можно как угодно, но верить — только по-настоящему.

Возможно, именно поэтому его герои живы до сих пор. Назар Дума, Илья Журбин, Россомаха — не образы, а живые люди, которых можно встретить в очереди, в мастерской, на вокзале.

Он умел соединить несоединимое — мускул и душу, силу и сомнение. В нём уживались брутальность и нежность, гром и тишина. Он мог одним взглядом заставить зрителя почувствовать, каково это — быть сильным и одиноким.

Две жизни Бориса Андреева

Он часто говорил, что прожил две жизни.

Первая — человеческая, в которой есть работа, семья, привычки, усталость.

Вторая — актёрская, где каждое утро ты просыпаешься чужим человеком. И каждую ночь возвращаешься в себя — с трудом, как после длинной дороги.

Для Андреева эта раздвоенность была не красивой метафорой, а реальностью. Он не умел отдыхать от ролей. После съёмок «Трактористов» к нему подходили незнакомые люди, хлопали по плечу, предлагали выпить, как старому другу. В этом было и восхищение, и опасность — народная любовь требовала от него быть тем самым Назаром Думой и в жизни. А жить всё время в образе — значит медленно гореть.

Он пробовал сопротивляться. Но слава — коварная вещь: сначала греет, потом жжёт. В послевоенные годы Андреев снимался без передышки: «Истребители», «Щорс», «Малахов курган», «Сказание о земле Сибирской», «Встреча на Эльбе»…

Каждая роль — как новый вызов судьбе. На экране — герой, за кадром — человек с разбитым сердцем и слабым здоровьем. Уже в сорок три он получил первый инфаркт. Слишком много ночей, когда вместо сна — съёмочная площадка и бутылка на двоих с Алейниковым. Слишком много эмоций, прожитых не понарошку.

Но как бы ни ломала жизнь, Андреев не терял простоты. Он оставался тем же парнем из Саратова, только в пиджаке, а не в спецовке. С ним можно было поговорить без церемоний, пошутить, выкурить сигарету на лестнице «Мосфильма». Коллеги вспоминали, что в нём не было звёздности — разве что огромная внутренняя дистанция, которая отделяла его от фальши.

И, может быть, именно из-за этой честности он однажды оказался за решёткой. За пьяную драку в гостинице «Москва» и за слова, которые нельзя было произносить вслух в те годы. Случай почти анекдотический: бунтарь в стране, где бунтарей не любили. Но Сталин, говорят, приказал выпустить. Ему нравился Назар Дума. И это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда роль спасла жизнь.

В любви Андреев тоже не играл по сценарию. Свою жену, Галину, он встретил из спора. Друг поддел — «на тебе, мол, никто не женится», — и Борис, вспылив, пообещал жениться на первой встречной. Через несколько остановок в троллейбус вошла она — хрупкая студентка музыкального училища.

Так началась история, похожая на комедию, но закончившаяся в лучших традициях драмы — тридцать лет вместе, сын, внук, и тихая верность, которой позавидовал бы любой герой его фильмов.

Дома он был другим. Без громкого смеха, без жестов. Галина создала для него маленький остров — тишина, чайник, запах пирога, книги на подоконнике. Он отучился искать счастье в застольях. Всё, что раньше он отдавал съёмочной площадке, теперь шло семье.

Только иногда, поздно вечером, он записывал в толстую тетрадь свои «охренизмы» — остроумные фразы, придуманные в дороге, на съёмках, на кухне. «Жизнь — это черновик, который редко становится чистовиком», — писал он. Почерк крупный, уверенный, как его голос.

С годами в нём что-то переломилось. В фильме Данелии «Путь к причалу» он уже не был тем самым Андреевым из «Кубанских казаков». В его взгляде появилась усталость, ум, горечь. Он перестал доказывать — просто жил на экране. Это была вторая жизнь, о которой он говорил: тихая, мудрая, почти философская. Он перестал играть сильных — начал играть живых.

И публика это почувствовала.

В «Детях Ванюшина» он был не просто отцом, а человеком, который несёт на себе вес поколений. В «Сергее Ивановиче, уходящем на пенсию» — лицом времени, когда сила уступает место памяти. Каждая его поздняя роль — как завещание: говорить не громко, а по существу.

Когда в начале 80-х тяжело заболела жена, он будто сгорбился. Не по возрасту — по судьбе. Заботы, больницы, тревога. Он уже не снимался, не ездил на гастроли. Просто сидел рядом, читал ей вслух, держал за руку. Он, который когда-то сшибал витрины и спорил с Пырьевым, теперь тихо закрывал окно, чтобы не дуло.

Весной 1982-го он вернулся с гастролей и сказал сыну: «Что-то я устал. Наверное, это конец». Никто не поверил — крепкий, высокий, всё ещё сильный. Через несколько дней его не стало. В тот вечер он провожал семью из больницы до дверей и стоял, пока они не скрылись в коридоре. В этом жесте было всё: прощание без слов, благодарность, смирение.

Когда правда не гаснет

Борис Андреев прожил жизнь, в которой всё было крупно: плечи, голос, поступки, ошибки. Он не был мягким, не был сдержанным, не был идеальным — и именно этим стал настоящим. В нём не было ни грамма показного блеска, зато было то, чего сегодня так не хватает — честность без оглядки, мужество без позы.

Современные актёры часто учатся быть «в кадре». Андреев учился быть человеком. Его герои не произносили речей — они работали, дрались, любили, прощали. Он не создавал миф о русском характере — он и был этим характером: прямым, с надломом, с добротой, которая прячется за грубостью.

Кино того времени строилось на типажах, но Андреев выламывался из рамок. Его Назар Дума мог врезать и заплакать. Его Илья Журбин мог быть властным и одновременно беззащитным. Он умел показывать внутренний конфликт, когда сила — не защита, а проклятие. И в этом была главная правда его экранного лица.

Он не был бунтарём ради эпатажа — просто не умел лгать. Даже когда лгать было безопаснее. Его знали как человека, который может выпить и сказать лишнее. Но в этой прямоте была та же природа, что и в его искусстве: он не разделял жизнь и творчество, не играл роль приличного гражданина, не притворялся «образцовым артистом».

И всё-таки в его поздних фильмах появляется тишина — особая, тяжёлая. Как будто в нём угасает огонь молодого бунтаря, но остаётся свет. Он смотрит с экрана не как герой, а как свидетель. Человек, который всё понял, но не спешит делиться. В каждом кадре — достоинство, которое не требует аплодисментов.

Сегодня, почти сорок лет спустя, в нашем кино действительно пусто на том месте, где стоял Андреев. Не потому, что нет талантов — потому что почти исчез тип людей, способных так просто быть настоящими. Мы научились выглядеть убедительно, но разучились быть убедительными изнутри.

Иногда, пересматривая «Трактористов» или «Сказание о земле Сибирской», ловишь себя на странном ощущении — будто экран теплеет. Старое, чёрно-белое изображение вдруг становится живым. Андреев там — как память о времени, когда мужчины не говорили о чувствах, но жили ими до конца. Когда дружба стоила дороже премий, а «народный артист» означало не звание, а совесть.

Он не оставил громких манифестов. Только кино, в котором простота — это форма правды.

Его герои не побеждают, они выживают, но делают это с достоинством.

А сам Борис Фёдорович — человек, который мог родиться слесарем и стать символом эпохи, даже не заметив, как это случилось.

Говорят, что после его смерти в театре долго не снимали табличку с фамилией на двери гримёрки. Будто никто не решался занять это место. Может быть, потому что такие люди не уходят — просто становятся частью воздуха, которым мы дышим, когда включаем старый фильм.

Что вы думаете — способен ли сегодня кто-то сыграть правду так, как это делал Андреев?