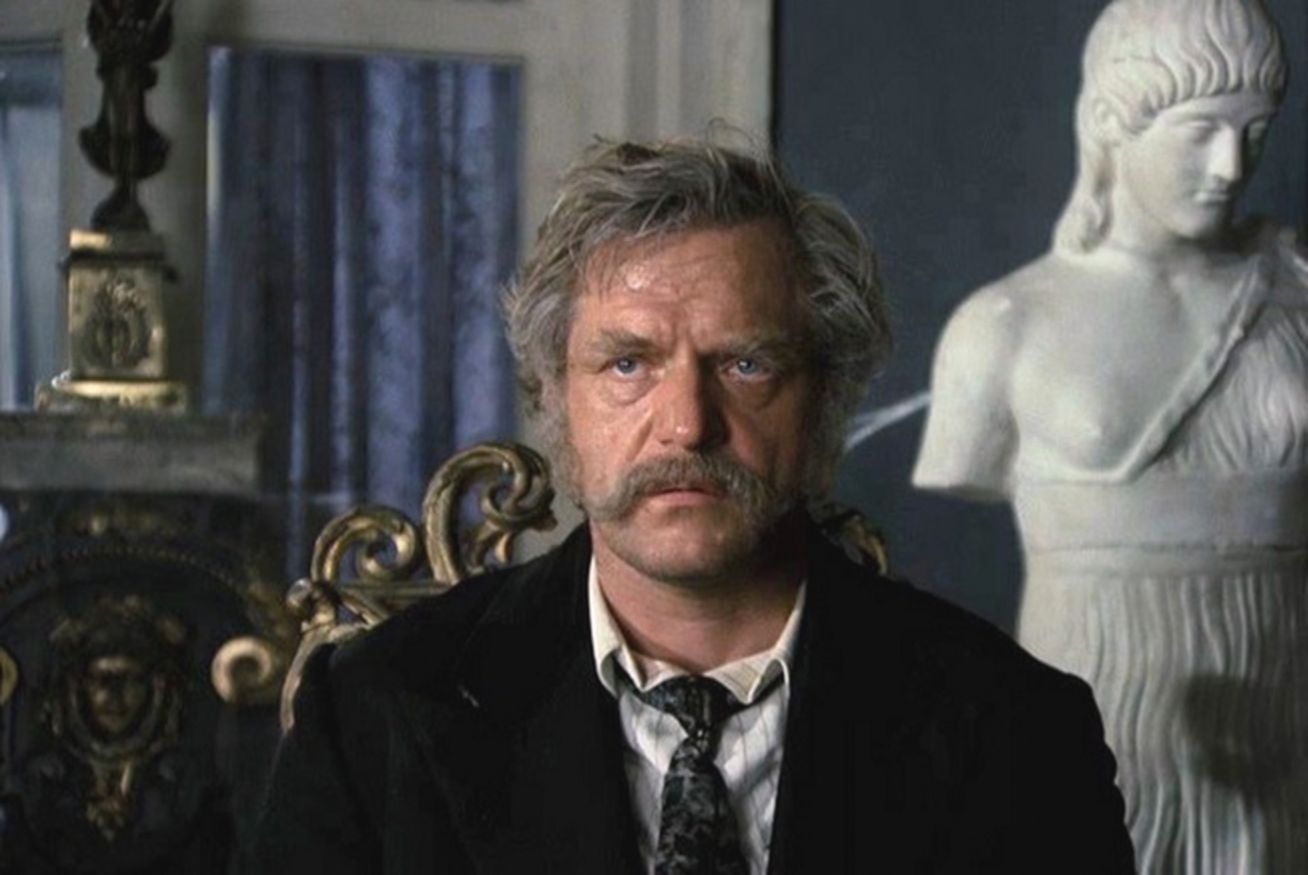

Он входил в кадр, как человек, который уже знает, чем всё закончится. Не суетился, не гнался за вниманием — просто стоял, говорил, смотрел. И этого хватало, чтобы зритель переставал дышать. В нём было что-то неуловимое: порода без позы, достоинство без позолоты, боль без демонстрации. Он будто всегда был чуть в стороне — от аплодисментов, от тусовок, от чужих восторгов. Не потому что гордился. Просто не умел иначе.

Леонид Марков — актёр, о котором вспоминают как о великом, но говорят с осторожностью. Как о человеке сложном, не для всех. Умел быть нежным и резким, обаятельным и опасным. С ним невозможно было играть наполовину. Он либо прожигал сцену, либо рушил атмосферу одним взглядом. Талант, который не поддаётся комфорту — и не терпит равнодушия.

О нём часто говорили: «тяжёлый». И это слово в его случае звучало не как обвинение, а как предупреждение. В театральной среде он был из тех, кого не приглашают «просто ради дружбы». За него боролись. Его боялись. Его цитировали. И даже когда он молчал, создавал вокруг себя напряжение, будто вся сцена держалась на его дыхании.

Родился он далеко от столичных софитов — в казахском селе с мирным названием Алексеевка. Деревенский мальчишка, который с детства дышал запахом грима и мокрых кулис. Отец — актёр, мать — гримёр. Семья, где искусство не считалось профессией, а было чем-то вроде судьбы. Маленький Лёня впервые вышел на сцену, когда другие дети ещё путали «зрителя» с «воспитателем».

Он играл девочек — светловолосый, пухлый, с мягкими чертами лица. Сестра Римма — мальчиков. Забавный парадокс, который потом будто предвосхитил всю его жизнь: роли у них всегда были перепутаны, но оба в итоге стали сильными и настоящими.

Разница между братом и сестрой — всего несколько лет. Но Римма с ранних лет была старшей не только по возрасту. Она — щит, он — тонкая сталь. Всю жизнь она защищала его от мира, от критики, от женщин, от него самого. А он позволял — не потому, что был слаб, а потому что слишком часто уставал от борьбы. Она — его вечная тень, его опора и его судья.

Позже именно Римма станет той, кто скажет о нём правду без прикрас: «Он был пьющим, но перед сценой — никогда. Если актёр может выйти пьяным — он не артист». И в этой фразе весь Марков: не святость, но честь.

Москва встретила их холодом и вокзальными скамейками. Общежитие в студии Ленкома оказалось переполнено, и брат с сестрой спали на чемоданах. Но голод и сквозняки только закалили характер. Они знали, зачем приехали: не искать счастье, а доказать, что могут.

Римма — упрямая, с открытой душой. Леонид — собранный, замкнутый, будто каждый шаг заранее просчитывал. Позже он скажет, что именно эти ночи на вокзале сделали из него артиста. «Когда тебе холодно и стыдно, — говорил он, — ты начинаешь играть всерьёз».

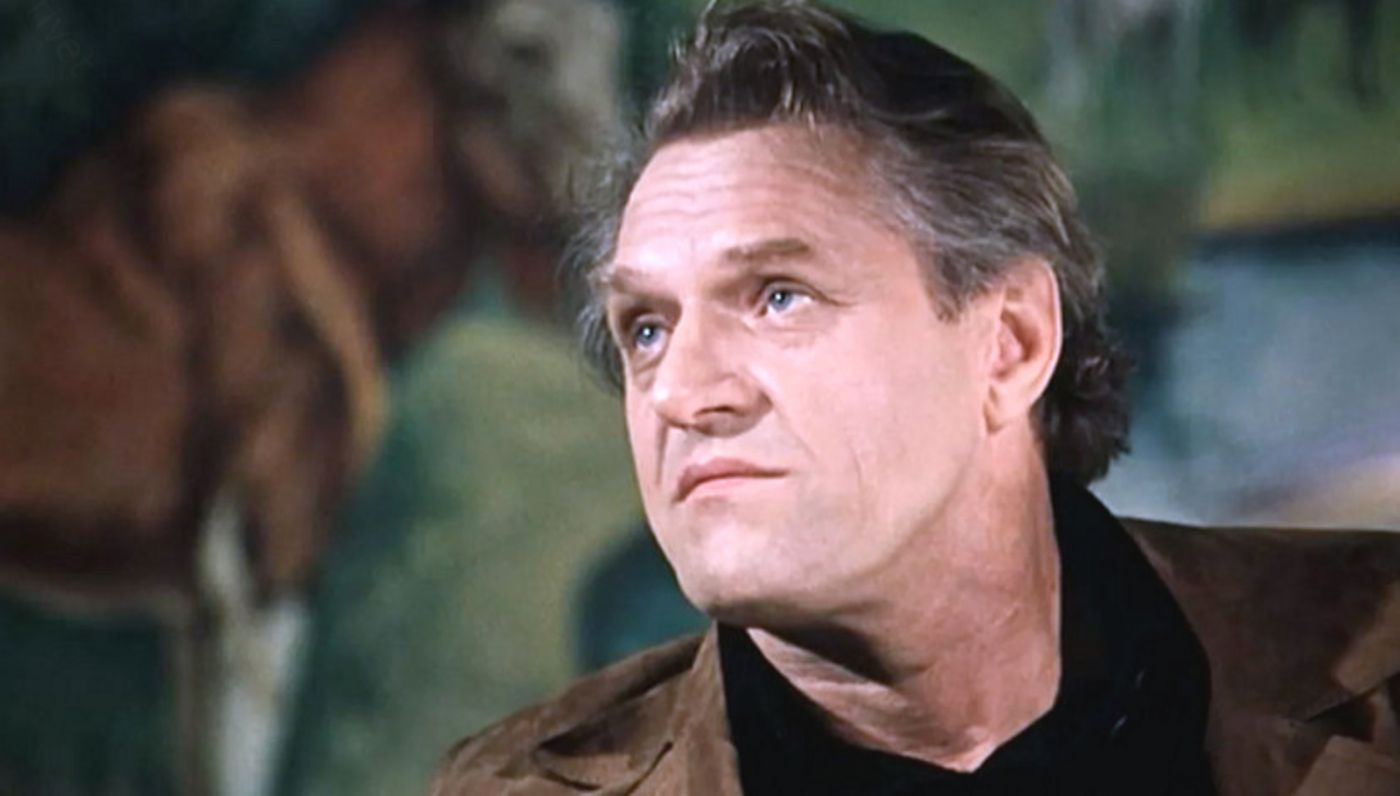

Первый успех пришёл не быстро. В театрах его любили, но не баловали главными ролями. Он менял сцены, как люди меняют судьбу — не из каприза, а из внутреннего беспокойства. Искал режиссёра, который почувствует его нерв, поймёт эту скрытую огненную энергию. Не нашёл.

И потому всё делал сам: выстраивал образы, оживлял второстепенные роли, превращая эпизоды в события. Он мог появиться на экране на три минуты — и зрители запоминали только его.

Когда в 1972 году вышло «Русское поле», страна узнала Маркова. 56 миллионов зрителей — и один человек, которого наконец-то увидели. Авдей Угрюмов — его первая главная роль, его личная правда. В этом герое было всё: гордость, боль, одиночество. После этого Марков стал знаменитым, но не стал счастливым. Он умел быть нужным — но не умел быть понятым.

Он жил, как играл: в полную силу, без страховки и дублёров. Его обожали женщины — и он умел их очаровывать, но не удерживать. Влюблялись в походку, голос, манеру держать сигарету. В его взгляде было что-то опасное — как у человека, который слишком много видел и всё равно идёт навстречу новой беде. Марков нравился, потому что был живым, не отлитым из бронзы. Но рядом с ним редко выдерживали долго.

Он не был ловеласом в привычном смысле. Просто всегда искал ту самую — женщину, которая заставит его замолчать. И, кажется, не находил. Трижды женился, каждый раз с уверенностью, что вот теперь — навсегда. И каждый раз уходил, оставляя за собой ту самую нервную тишину, которая бывает после громкого хлопка двери.

Долгие годы рядом оставалась только одна женщина, которую он не предавал — сестра. Римма Маркова, сильная, простая, бесстрашная. Та, кто не терпел фальши ни в жизни, ни на сцене. Она защищала брата, даже когда все остальные отворачивались.

В их отношениях было больше, чем родство: смесь зависимости, заботы и внутреннего долга. Он слушал только её, верил только ей. И даже в зрелости оставался тем самым мальчишкой из закулисья саратовского театра, которому она гладила волосы перед выходом на сцену.

Но судьба, как водится, любит повторы. И однажды всё изменилось — не громко, не кинематографично, без вспышек и оркестров. Ему было сорок два. Он уже перестал ждать чудес, списал любовь в архив, где лежали забытые сценарии. А потом появилась она — Елена. Не актриса, не поклонница, не красивая в привычном смысле. Просто женщина, рядом с которой он вдруг перестал играть.

Она работала инженером на телевидении. На съёмках спектакля случилась обычная накладка — нужно было заменить рубашку. Она подошла к звезде советского кино, робко объяснила ситуацию. А он — поднял глаза и спокойно спросил: «Куда идти?» Без позы, без раздражения. И в этот момент она влюбилась. С этого началась история, в которую никто не верил.

Они прожили двадцать лет. Для него — это был рекорд. С ней он почти не пил, начал рисовать, писать пейзажи и натюрморты. В их доме пахло маслом, скипидаром и яблоками. Она говорила потом: «Он стал другим. С ним не было гармонии, но была палитра. Яркая, как прожектор». Он и вправду перестал быть заложником сцены. С ней Марков впервые позволил себе быть просто человеком, а не актёром, не братом, не легендой.

Он так и не стал отцом. Судьба, словно в насмешку, закрыла эту дверь. Но когда Елена жалела об этом, он говорил:

— Ты мой ребёнок. А я твой.

И этим всё объяснялось.

Она вспоминала потом: «После его смерти я не могла даже смотреть на мужчин. Никто не был рядом так, как он. Ни по силе, ни по свету».

На экране он выглядел несгибаемым — в жизни крошился изнутри. Болезнь подкралась тихо, как кража. Он снимался в фильме «Отель Эдем» — и роль оказалась последней. Ирония судьбы: играл Сатану. Но именно там прозвучала фраза, которая будто подвела черту под всей его жизнью:

«Безобразие на Земле начинается тогда, когда появляется на ней чистая, светлая душа».

Эту реплику он переозвучил в студии за несколько часов до смерти.

Когда говорят о его смерти, всегда вспоминают эту сцену: дубляж «Отеля Эдем», февраль 1991 года. Он приехал на студию уставший, с бледным лицом, но всё равно с тем же спокойствием, которое не раз сбивало ассистентов с толку. Проговорил фразу, ту самую — про чистую душу. И будто поставил точку. Через несколько часов его не стало.

Марков ушёл быстро, как будто опоздал на собственный финал. 63 года — не возраст для легенды. Но в его биографии было столько прожитого, что многие не успевают испытать и за три жизни. Он не оставил мемуаров, не писал дневников, не сочинял исповедей. И, может быть, именно поэтому всё, что осталось, — правда. Не литературная, не отредактированная.

Говорят, он не умел быть счастливым. Но это неправда. Он просто не умел притворяться. Марков был из той породы людей, у которых всё — до предела. Если любит — то до немоты. Если играет — то до изнеможения. Если страдает — то без зрителей. А ведь это редкое качество — уметь не разменивать себя на мелочи.

Он не был примером, не был святым, не был идеальным мужчиной. Но именно это и делает его живым. Человеком, которого вспоминают не за ордена и не за роли, а за нерв. За ощущение силы и хрупкости, которые он умел удерживать в одном взгляде.

Сестра Римма пережила его почти на четверть века. Каждый раз, когда она выходила на сцену, в зале кто-то обязательно шептал: «А ведь она — сестра Маркова». И в этом шёпоте было больше любви, чем во всех официальных речах. Потому что Леонид Васильевич остался не просто фамилией в афише — он остался дыханием старого театра. Тем самым воздухом, который пахнет гримом, пылью и правдой.

Незадолго до конца они с Еленой крестились. Тихо, без пафоса, как будто возвращались домой. Она собиралась сделать это одна, но он сказал: «И я с тобой».

В этом — весь он. Не громкий, не показной. Просто — рядом.

Иногда кажется, что актёры умирают не тогда, когда перестаёт биться сердце, а когда перестают их смотреть. Но с Марковым всё иначе. Его смотришь — и понимаешь: такие люди не уходят. Они остаются на той грани, где правда и боль всё ещё играют вместе, без дублёров.

Что вы думаете — может ли актёр прожить жизнь, не сыграв ни одной «главной роли», и всё равно остаться великим?