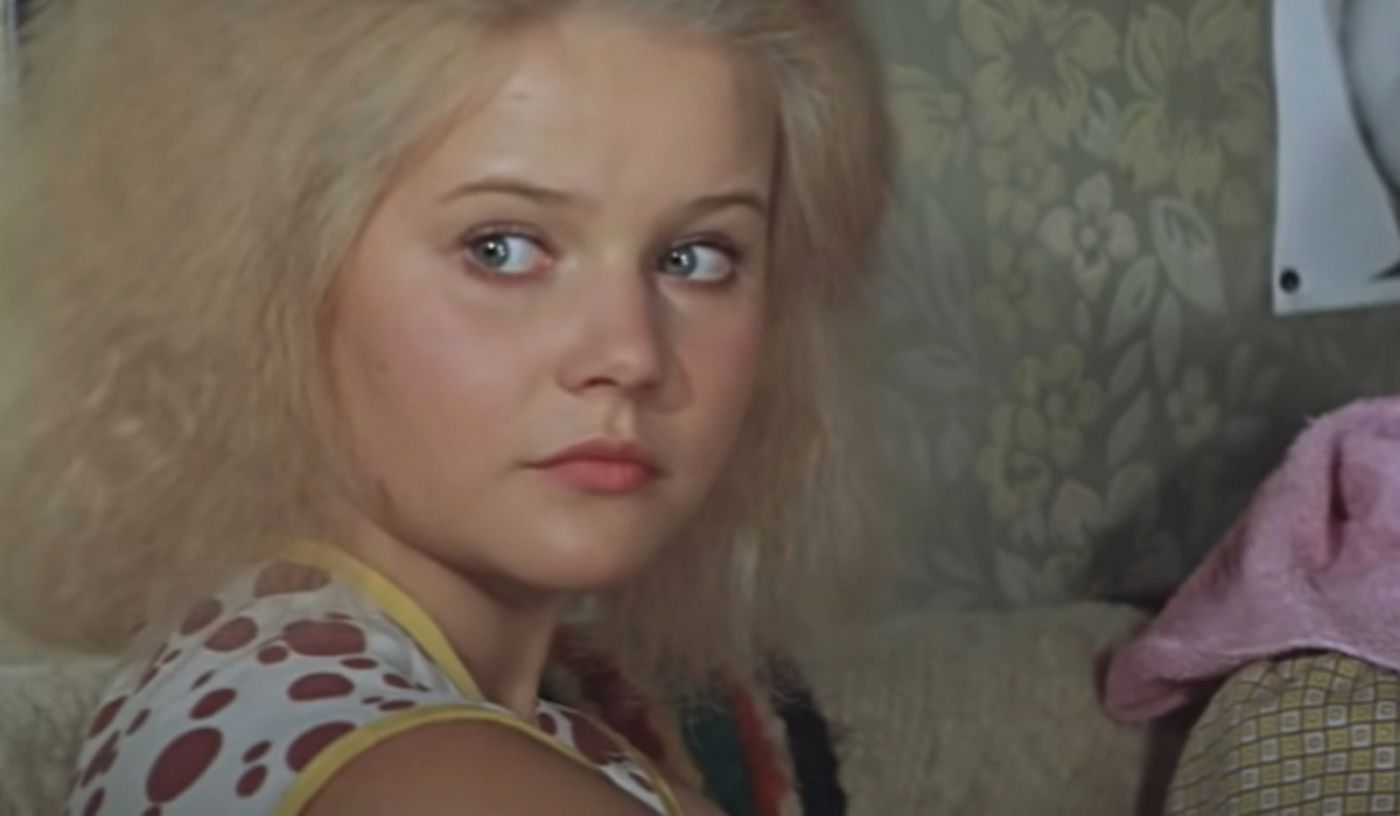

Она появилась — и будто осветила собой экран. Не ярко, не вызывающе — просто по-человечески, по-настоящему. Вера Трофимова в фильме «Одиноким предоставляется общежитие» была такой, какой зрители хотели видеть молодую женщину восьмидесятых: честной, ранимой, смешной, живой.

Её героиня Милочка не играла, она жила. Казалось, таких актрис не бывает — только жизнь может так смотреть глазами в камеру. После премьеры Веру заметили сразу. Казалось, стоит чуть подождать — и её фамилия станет на афишах рядом с Харатьяном, Михалковой, Яковлевой. Но кино умеет быть жестоким. Оно любит одних навсегда, а других отпускает без предупреждения.

Имя Веры Трофимовой теперь звучит тихо. Так тихо, что его не услышишь в списках юбилеев, на вечерах памяти, в телепередачах о «любимых актрисах советского экрана». Но если включить старую плёнку — ту самую, с песней, смехом, вечными коммунальными историями — она вдруг оживает.

И кажется, что в этом простом лице, в этих глазах есть что-то большее, чем актёрская удача. Что-то неуловимо хрупкое — как память о человеке, которому не дали досказать.

Она родилась в Краснокамске — тихом городе Пермского края, где зимой пахнет деревом и углём, а летом — рекой. Обычная девочка с отцовской фамилией и материнским характером. Отец умер, когда ей было шесть. После этого мать стала для неё всем: опорой, зрителем, тренером. Вера росла упорной — той самой породы людей, которые делают всё на совесть, будто за ними кто-то наблюдает.

Сначала это была гимнастика. Десятки тренировок, синяки, строгие педагоги и мечта — стоять на сцене, когда зал замирает. Потом — хореографическое училище. Ей прочили будущее балерины. Но в пятнадцать всё оборвалось: травма ноги, тяжёлый перелом, больничная палата с запахом гипса и разбитые планы. На этом месте у многих жизнь ломается. У неё — просто сменила направление.

Когда ногу сняли с вытяжения, Вера сказала матери: «Я всё равно буду на сцене. Только говорить буду, а не танцевать». В этих словах было больше зрелости, чем у многих взрослых актёров. Так начался путь, который приведёт её в Москву, в Щукинское училище, в тот самый момент, когда казалось, что всё складывается.

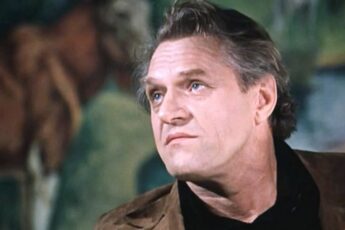

В «Щуке» её запомнили сразу. Строгая, собранная, с живыми глазами. В ней не было ни гламура, ни кокетства — только редкая естественность. После выпуска в 1987-м она уже снималась, ходила на пробы, играла в театре. Но главная удача пришла раньше — в начале восьмидесятых, когда на студии искали «настоящую девушку из общежития». Вера подошла идеально.

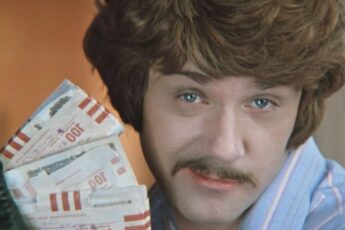

«Одиноким предоставляется общежитие» — фильм, где было всё: наивность, дружба, вечная коммунальная любовь. Там Трофимова стала символом поколения, которое ещё не знало слова «карьера». Взгляд Милочки — честный, прямой, чуть грустный — будто говорил каждому: «Ты ведь тоже ищешь своё место, да?»

После премьеры ей писали письма. Приглашали на встречи. Говорили: «Вы — наше открытие». А потом — тишина. Кино ушло дальше, а Вера осталась где-то в стороне.

Её жизнь после экрана — будто резкий переход из цветного фильма в чёрно-белый. Там, за кадром, начались травмы, разрывы, поиски, одиночество. Ленинград, кафе на Невском, случайный мужчина с внимательным взглядом. Сергей. Он обещал любовь, но выбрал другой континент. Француженка, паспорт, чемоданы. Сцена расставания, в которой не звучит музыка. Она осталась стоять на перроне, и поезд уже не вернулся.

Её жизнь можно описать одним глаголом — выдержала. Не пережила, не смирилась, а именно выдержала. Это редкое качество. Особенно в профессии, где всё держится на иллюзиях.

После тридцати жизнь будто притихла. Камеры молчали, звонки из киностудий редели, но именно тогда у Веры случилось главное — родился сын. Его назвали Арсением. Она дала ему свою фамилию, потому что другой рядом не оказалось. Мужчина, с которым связывала четыре года жизни, не пришёл в роддом. Был жив, свободен, но просто не пришёл. Для Веры это стало привычным — ждать и не дождаться. Но ребёнка она держала на руках с таким взглядом, будто всё происходящее наконец-то обрело смысл.

Она растила сына одна — без показного героизма, без жалоб. Говорила друзьям: «Я не одиночка. У меня есть Арсюша». Актриса, которой аплодировали залы, стояла у детской кроватки и гладила маленькую руку — в этой тишине было больше подлинной драмы, чем в любом фильме.

Потом был театр. Московский драматический имени Рубена Симонова стал её домом на два десятилетия. Там не было красных дорожек, автографов, телевидения. Был грим, тесная гримёрка, вечерний свет за кулисами и актрисы, которые живут ролями без надежды на славу. Вера работала, как дышала. Сцена лечила её лучше, чем врачи.

Но судьба, кажется, не хотела отпускать.

Однажды ночью, возвращаясь домой на такси, она снова оказалась в больнице. Скользкая дорога, занос, столб. Водитель погиб мгновенно. Она — выжила. Но уже другой стала. Травмы, операции, врачи, прогнозы, что ходить не сможет. И — провал памяти. Мозг будто выключил целый кусок жизни. Кто она, где училась, зачем эти лица вокруг — всё растворилось.

«Я лежала и не понимала, кто я», — потом рассказывала она. Но даже в таком состоянии умудрялась шутить, спрашивая у медсестёр: «Если я актриса, дайте хотя бы роль, а не постель».

Она начала заново — училась ходить, вспоминала тексты, лица, привычки. Держала ложку как ребёнок, смотрела на своё отражение в зеркале и будто встречала незнакомку. Но когда врачи говорили: «Не ждите чуда», — она просто улыбалась.

Вера действительно не ждала — она его сделала сама. Через несколько лет встала на ноги, вернулась в театр, снова вышла на сцену. Говорят, тогда в зале стояли аплодисменты не спектаклю, а ей — женщине, которая смогла победить тело и судьбу.

Но в кино больше не звали. И не потому что забыли — просто режиссёры не любят слабых, даже если они сильнее всех. Камера требует безупречности, а Вера после аварии была слишком настоящей. В её лице появилась печаль, которую не гримируешь. А индустрия того времени не знала, что делать с такой правдой.

Она не уехала за границу, не искала громких ролей, не участвовала в шоу. Просто жила. Маленькая квартира, театр, сын, редкие звонки друзей. А где-то в ящиках — старые афиши, письма зрителей, пожелтевшие фотографии. Иногда она пересматривала их и говорила: «Вот это время. Когда я жила внутри кино».

Но, может, и не ушла она никуда. Просто кино ушло без неё, а Вера осталась — в своём мире, где правда дороже успеха.

Иногда в жизни есть место словам, в которые мы не хотим верить. «Проклятие». «Рок». «Порча». Так объясняют то, чему не находят причин. Мать Веры Трофимовой верила именно в это. Сначала смерть мужа, потом одиночество дочери, череда утрат — казалось, всё повторяется из поколения в поколение.

Женщины в их семье будто не имели права на покой. Сначала — боль, потом тишина, потом снова удар. Вера не спорила. Просто слушала. Иногда тихо говорила: «Может, и правда, кто-то на нас злится».

Но сама жила по-другому. Ни суеверий, ни мистики — только движение вперёд. Без мужа, без поклонников, без протекции. Она не строила легенд о себе, не придумывала драмы — они просто случались. И всё равно вставала.

В начале двухтысячных она мелькнула в сериале «Детективы» — маленькая роль, но как будто знак: жива, не исчезла. Однако в кино больше не вернулась. Её жизнь стала другой историей — не кинематографической, а человеческой.

Сегодня Вера Трофимова живёт скромно, почти незаметно. Театр остался в прошлом, сын вырос, а телевизор показывает других — молодых, уверенных, шумных. Она не даёт интервью, не фотографируется для журналов. Иногда журналисты всё же добираются до неё — тихий дом, небольшая пенсия, чай на кухне, за окном снег. И вдруг та самая улыбка, узнаваемая по старым плёнкам: чуть усталая, но настоящая.

«Деньги бы не помешали», — говорит она без кокетства. — «Но ради внимания я не пойду на скандалы. Мне достаточно того, что я живу».

В этих словах нет жалобы. Есть простая мудрость человека, который прожил жизнь без громких титров, но сохранил внутри главное — достоинство. В ней нет обиды. Ни на кино, ни на судьбу. Она просто осталась собой — женщиной, которая пережила всё, что положено пережить сильным людям: боль, потерю, одиночество, возвращение.

Кто-то говорит: «Её сломала жизнь». Но, возможно, это не правда. Потому что человек, который выжил в аварии, потерял память и всё равно вышел на сцену, не может быть сломан. Он просто стал другим — тише, глубже, честнее.

Иногда мне кажется, что Вера Трофимова — актриса, которая сыграла самую трудную роль: роль человека, живущего без зрителей. Без света рампы, без аплодисментов, но всё с той же внутренней прямотой.

И если включить «Одиноким предоставляется общежитие» сегодня, вглядываясь в её лицо, легко заметить — там есть не только юная наивность, но и предчувствие всего, что будет потом. Будто она знала. Будто уже тогда в её взгляде жила будущая тишина.

Так закончилась одна карьера, но не закончилась жизнь. Потому что пока человек способен благодарить — он живёт. И Вера Трофимова, как бы скромно она ни жила, — доказательство того, что можно пройти через всё и не потерять свет в глазах.

Она сказала однажды:

«Благодарна Богу. За жизнь. За сына. За те роли, что успела сыграть».

Не слишком много, не слишком громко. Но, может быть, именно в этой простоте и есть настоящее искусство — жить без сцены, но достойно.

А вы как считаете — что важнее: сыграть ярко и исчезнуть, или прожить жизнь тихо, но по правде?