Он не был красавцем. Хромота, тонкие пальцы, усталый взгляд человека, который прожил несколько жизней за одну. Но в его голосе было то самое — необъяснимое, магнитное. С ним хотелось спорить, смеяться, рядом с ним женщины забывали о правилах, мужчины — о тщеславии.

В Москве ходила фраза, будто бы в ней уже была доля зависти: «Есть только один актёр, которому не завидуют, — Зиновий Гердт».

Имя, кстати, тоже выдуманное. Родился он вовсе не как Зиновий, а как Залман Афроимович Храпинович — в Себеже, провинциальном городке, где даже у ветра была привычка останавливаться у лавки тканей, где работал его отец. Мальчик рос в шумной еврейской семье, учился в хедере, читал стихи Пушкина наизусть, будто проверял, как звучит русская речь в его устах. Умел слушать тишину и ловить смысл в паузах — то, что потом станет фирменной интонацией Гердта.

Когда ему было шестнадцать, мать отправила сына в Москву — к брату, «чтобы не пропал». Там его приняли в фабрично-заводское училище. Днём он стоял у станка, шлифуя железо, ночью — стоял на сцене театра рабочей молодёжи при заводе имени Куйбышева.

Сцена пахла пылью, гримом и табаком. Актеры приходили в ватниках, смеялись над своими текстами, репетировали прямо на лестнице. Но именно там, среди шума станков и хлопков чугунных дверей, Залман понял: реальность можно проживать дважды — в жизни и в роли.

Плучек, молодой, стремительный режиссёр, заметил парня и взял его в свою труппу. Потом была студия Арбузова, та самая «Арбузовская», где учились говорить правду так, чтобы зритель не отворачивался. Там же появилась первая любовь — актриса Мария Новикова. За ней ухаживала половина студии, но женихом оказался Залман. Он был настойчив, как человек, который уже тогда чувствовал, что жизнь коротка. Весной 1941 года они сыграли свадьбу — почти накануне войны.

У него была бронь, он мог остаться в тылу — фронтовой театр давал такое право. Но Залман ушёл добровольцем. Взял сапёрную лопату, шинель, и ушёл, как будто в новой роли: без лишних слов, без позы. Он не играл героя — просто был им.

Два года он провёл в сапёрных войсках. Война не щадила артистов, зато учила стоять. В 1943-м осколок танкового снаряда перебил ногу — одиннадцать операций, сантиметры кости, боль, от которой теряешь сознание. Нога осталась короче на восемь сантиметров и больше не сгибалась. Но он был счастлив — выжил.

Товарищи называли его «коленонепреклонённым». Валентин Гафт даже посвятил ему эпиграмму:

О, необыкновенный Гердт,

Он сохранил с поры военной

Одну из самых лучших черт —

Колено он непреклоненный.

Он писал письма с фронта каждый день — сначала по два, потом по пять. Уговаривал Машу приехать, поддержать.

«Приезжай. Я хочу, чтобы именно ты мне подушку поправила…»

Но она не приехала. И эта тишина, долгие месяцы без ответа, оказались страшнее осколков.

Когда он вернулся с фронта, измученный, в госпитальном халате, у него уже было инвалидство второй степени. В их доме стояла неловкая пауза, длиннее всех его писем. Любовь не выдержала. Через шесть лет брака и бесконечных попыток начать сначала — они расстались.

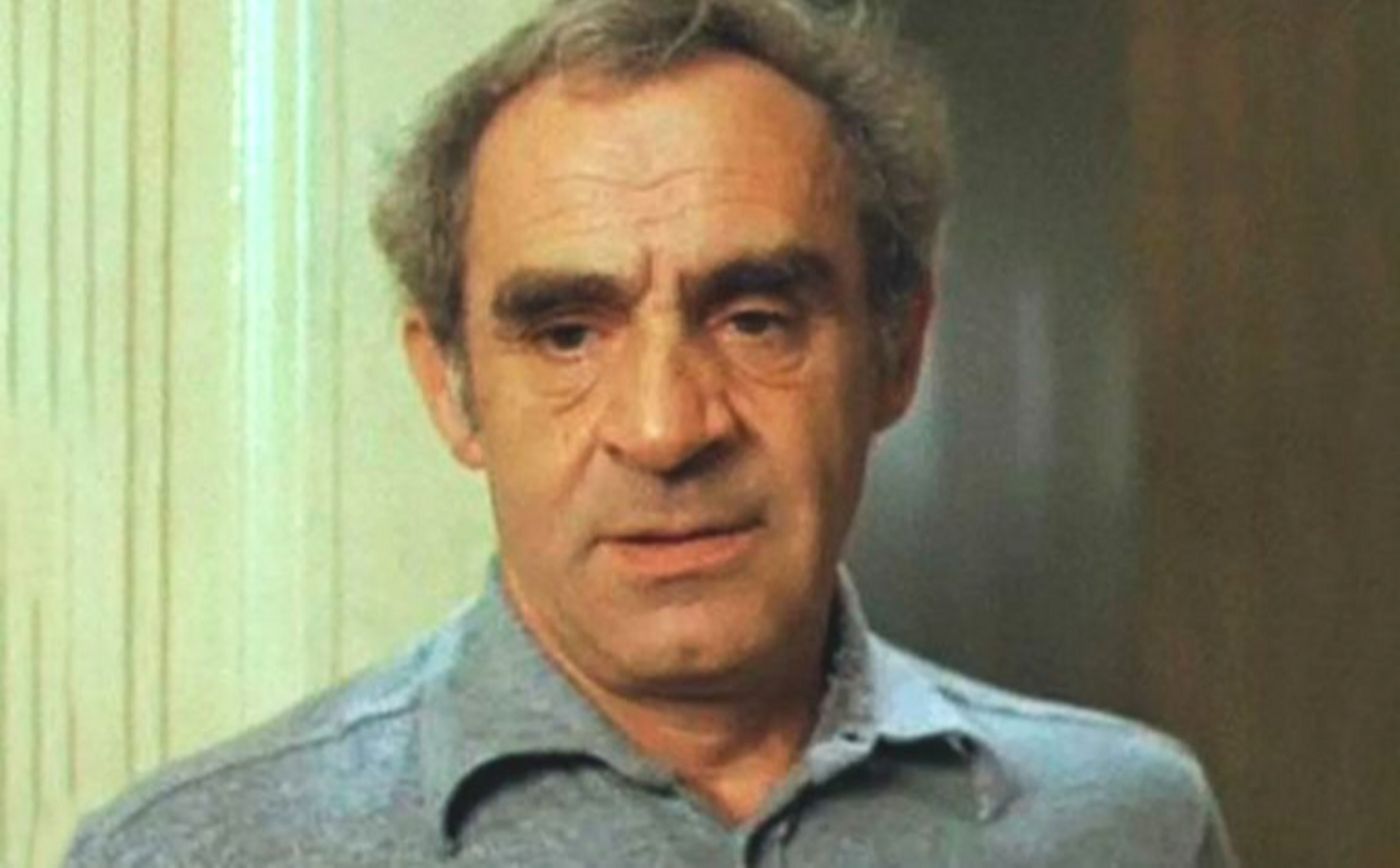

В театре у него уже другое имя — Гердт. Старая фамилия казалась слишком тяжёлой для афиши. Он был актёром с хромотой, но никто не видел в этом увечья. Наоборот — походка стала узнаваемой, почти театральной.

Так родился Зиновий Ефимович Гердт — человек, который, потеряв опору, нашёл баланс.

Театр кукол и театр жизни

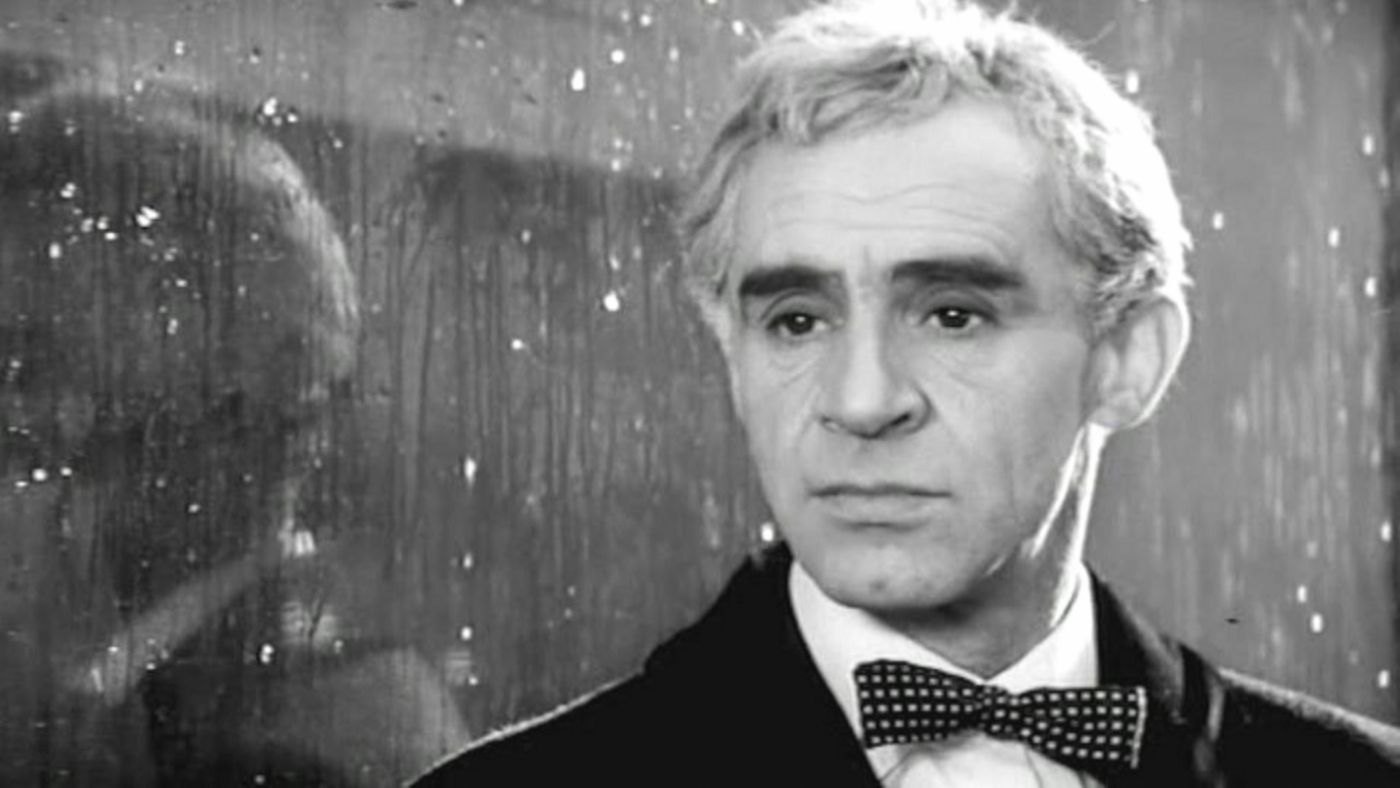

Он не сразу понял, что может играть не ногами, а голосом. После войны театр, где он служил, рассыпался, как карточный дом. Гердт остался в Москве, на костылях, с болью в ноге и горечью от утраченной семьи. Он говорил друзьям, что теперь путь ему только один — кукольный театр. В этих словах не было самоиронии: за кулисами театра Образцова действительно стояли люди, для которых пальцы и голос заменяли всё тело.

В кукольном театре он пережил второе рождение. Работал сутками, пока палец не мог держать нитку. Его персонажи — тонкие, ироничные, с живыми интонациями, с тем самым «гердтовским» юмором, в котором боль всегда звучала чуть тише смеха. Он объездил сорок восемь стран, видел мир, в котором искусство кукол понимали без перевода. Тогда он окончательно поменял документы: вместо Залмана Афроимовича Храпиновича стал Зиновием Ефимовичем Гердтом. Новый паспорт — новая жизнь.

Говорят, он стал мужчиной, к которому поворачивались все головы. Изящно одетый, с тростью, пахнущий одеколоном «Шипр». Даже хромота выглядела стильно — как элемент образа. Женщины влюблялись в него без оглядки, мужчины — тянулись поговорить. У Гердта был редкий дар — не обижать. Он мог шутить с хирургической точностью: остро, но без крови.

После первой неудачной любви жизнь словно проверяла его на повторение ошибок. Сначала — гражданская жена, потом вторая официальная. Екатерина Семерджиева, молодая скульптор, прекрасная, как античная фигура, из тех, кто не терпит компромиссов. Они прожили недолго. Гердт умел очаровывать, но не умел быть ровным. Его тянуло к страсти, к разговору, к женщине, с которой можно спорить до ночи и молчать до утра.

Он работал в театре, снимался в кино, писал закадровые тексты. Его голос знала вся страна, хотя не все знали его лицо. Он говорил за иностранных актёров, за мультипликационных героев, за целые поколения экранных образов. В нём слышались тепло и ирония, усталость и нежность — голос взрослого человека, который не забыл, как быть ребёнком.

И всё же в сорок четыре года Гердт снова влюбился. И впервые — по-настоящему, без игры. Её звали Татьяна Правдина, переводчик-арабист. Она должна была сопровождать артистов на гастролях по Ближнему Востоку. В тот день, когда она вошла в театр, он просто посмотрел — и понял.

«Замужем? Есть дети? Сколько лет?» — спросил сразу.

Услышав ответы, хмыкнул: «Подходит».

На гастролях в Египте ухаживания Гердта воспринимались ею как шутка. Он был старше, окружён вниманием, известен. Она — строгая, холодная, не верила в служебные романы. Но он не играл — он выбрал. Вернувшись в Москву, сообщил жене, что полюбил другую. Так же честно, без обиняков.

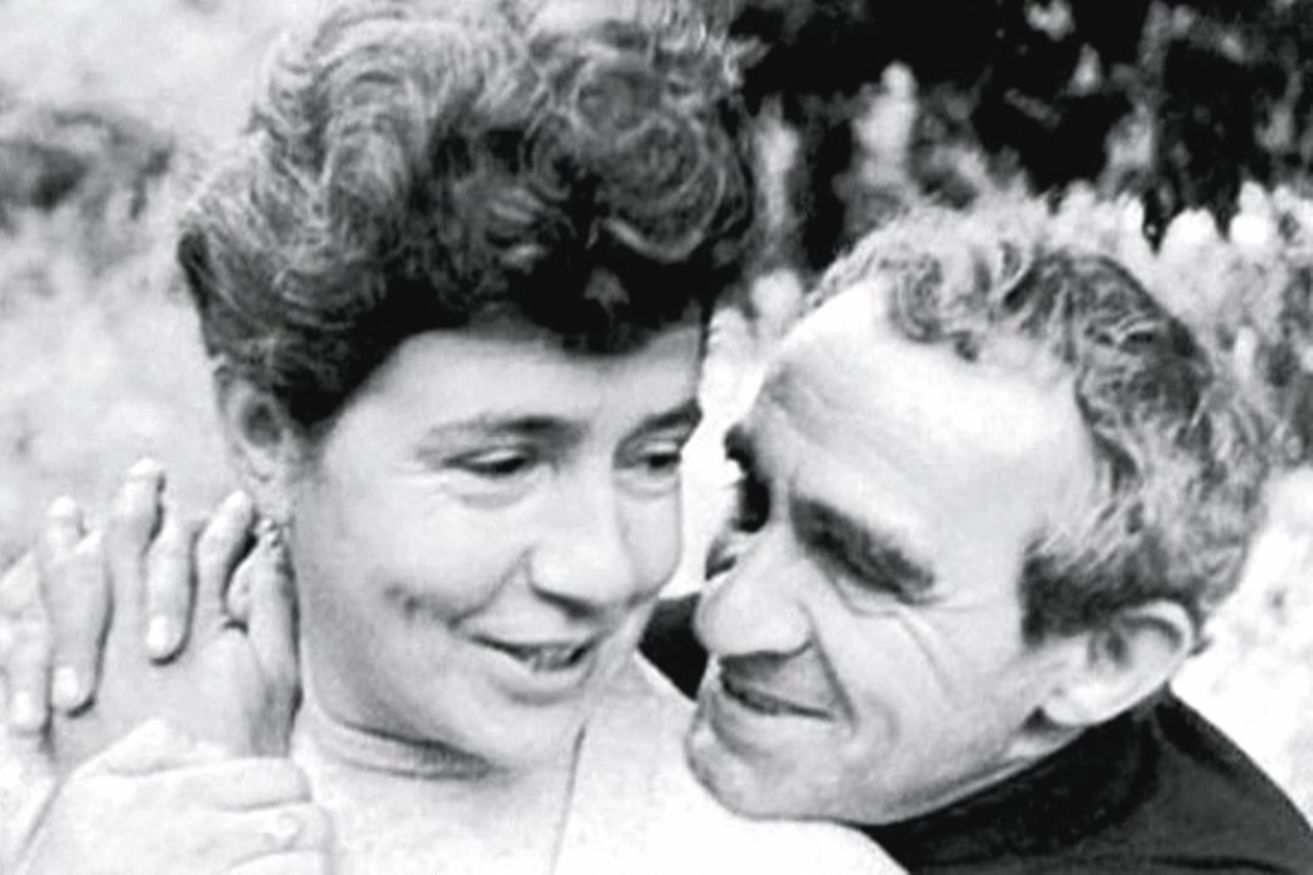

Татьяна тогда уже жила отдельно от мужа. Забрав двухлетнюю дочь Катю, переехала к Зиновию. Он удочерил девочку, дал ей свою фамилию. Катя росла в доме, где вечерами читали стихи, спорили о Чехове и смеялись до слёз. Для неё Гердт был не актёром — отцом. Он не делил любовь на родную и приёмную, так же, как не делил женщин на прошлое и настоящее.

Это был союз редкий — в нём не было ни ревности, ни фальши. «Я вас понимаю», — говорила Татьяна женщинам, которые восхищались её мужем. Она действительно понимала: Гердт принадлежал миру, но возвращался домой только к ней.

В те годы он стал легендой. Его приглашали озвучивать, снимать, выступать. Голос Гердта звучал, как правда, которой доверяешь. И всё равно он жил просто: любил готовить, таскал из гастролей подарки друзьям, устраивал вечера стихов. Когда кто-то просил о помощи, говорил с усмешкой: «Пошёл торговать мордой», — и шёл решать чужие проблемы.

А потом случилось то, что почти сломало эту лёгкость. Ему не было пятидесяти, когда случился инфаркт. Он работал на износ, не знал, что такое отдых. Врачи спасли его чудом — с помощью друзей, коньяка и бессонных ночей. Александр Ширвиндт потом вспоминал: «Таня сказала, что нужен ящик хорошего коньяка. Пришлось немного продать себя и чуть-чуть родину — но коньяк я достал».

Через пару месяцев Гердт снова стоял на сцене. Хромал, но улыбался. Болела нога, но держался за микрофон, будто это было единственное, что соединяет его с жизнью. Он не умел жаловаться, зато умел читать стихи.

«Колено непреклонённое»

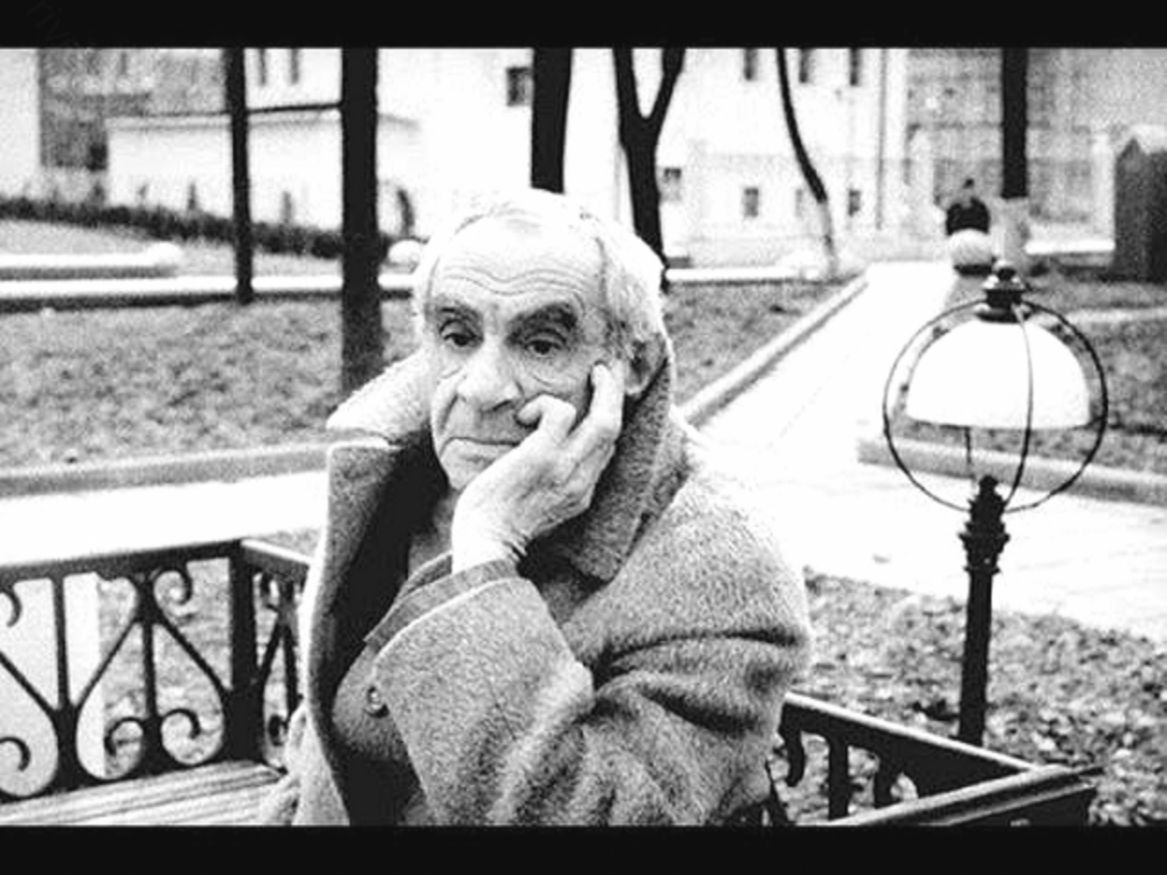

Он мог бы уйти в покой, наслаждаться заслуженной славой, но покой был не для него. Гердт не умел без сцены. Даже когда между гастролями выпадал один свободный день, он организовывал творческие встречи, читал стихи Пастернака и Самойлова, рассказывал истории, которые не входили ни в один сценарий. Люди слушали его, затаив дыхание. Он не играл, он делился — как человек, который прожил боль и не стесняется нежности.

Стихи были его тайной страстью. Он знал их тысячи, цитировал наизусть, писал сам. Но когда друзья уговаривали его издать сборник, он отмахивался: «Слишком серьёзно отношусь к поэзии». И правда — относился как к исповеди, а не к ремеслу. Уже после его смерти вышли книги, где каждое слово звучало как строка из жизни: честно, немного грустно и без притворства.

Гердт стал символом — не из бронзы, а из человечности. Он не кичился званием фронтовика, не делал из хромоты трагедию. Наоборот, оборачивал всё в достоинство. Его нога, не сгибающаяся в колене, стала метафорой характера. Не склоняться, не подыгрывать, не вымаливать милости. Колено непреклонённое — не про тело, про дух.

В 1990-м врачи нашли онкологию. Татьяна и дочь решили молчать, не говорить ему страшного. Он продолжал работать, выступать, смеяться, подшучивать над коллегами. На людях Гердт оставался живым, остроумным, чуть уставшим — но без малейшего намёка на жалость. Когда боль стала невыносимой, жена всё-таки решилась рассказать. Он выслушал спокойно, только глаза потускнели. Больше он не шутил о смерти — просто перестал её бояться.

Последние месяцы он провёл дома, в окружении семьи и друзей. Читал, диктовал мемуары, переписывал старые заметки. Там, в рукописях, была фраза, которая точно описывает его самого:

«Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, но, может быть, это и есть то, что делает человека живым».

21 сентября 1996 года ему исполнилось восемьдесят. Вечер в его честь готовили, хотя он чувствовал себя плохо. Жена хотела отменить — он не позволил: «Я должен проститься с публикой».

Он сидел на сцене за столом, бледный, но улыбающийся, принимал цветы, слушал аплодисменты. А потом встал, как всегда — через боль, опершись на трость, и прочёл свои стихи.

Зал стоял. Казалось, аплодисменты не закончатся никогда. А за кулисами он рухнул — тихо, будто уснул. Через два месяца его не стало.

Татьяна прожила ещё двадцать пять лет. Воспитывала внуков, хранила письма, не позволяла выбросить старую трость. На полке — фотография, где он в светлом костюме, с прищуром, будто всё понимает раньше других.

Гердт был человеком, у которого не было врагов. В нём сочетались фронтовик и поэт, балагур и философ, мужчина, умевший любить, и артист, не боявшийся слабости. Он не был бронзовым — он был живым. И, пожалуй, именно поэтому его помнят.

Что делает человека притягательным — талант, доброта или умение оставаться собой, даже когда больно?