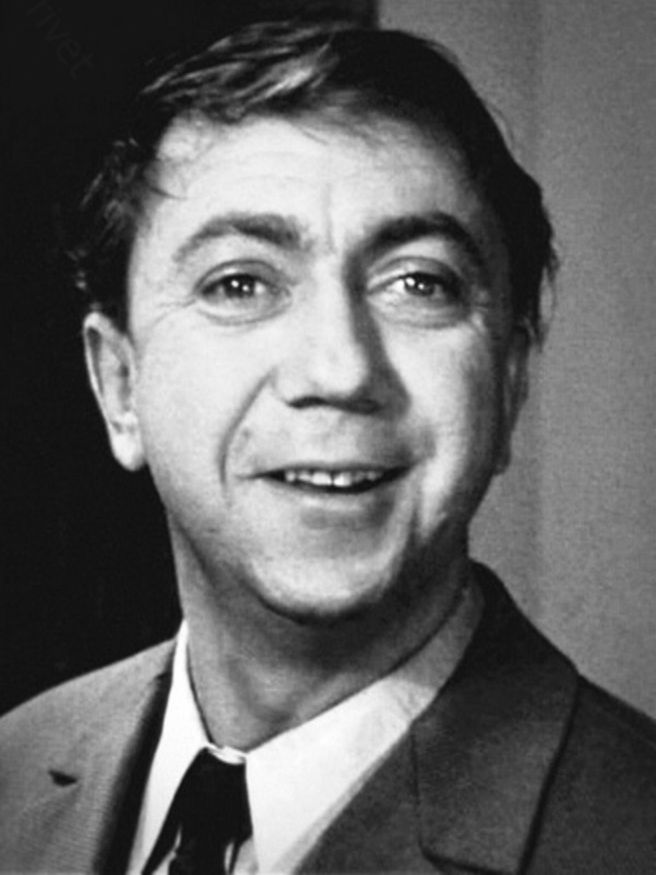

Есть актёры, которые будто случайно попадают в историю — без громких ролей, без борьбы за славу. Но потом выясняется, что именно они запомнились сильнее всех. В них нет глянца, зато есть правда. Такой был Роман Ткачук — человек, чьё лицо ты узнаешь мгновенно, даже если не вспомнишь имени. Улыбка усталая, глаза внимательные, будто всё видели, но никого не судят.

Он не был звездой — и, пожалуй, не хотел ею быть. Ни пафоса, ни позы, ни игры в гения. Зато — характер, тепло, лёгкая грусть и чувство собственного достоинства, которое не нужно было доказывать.

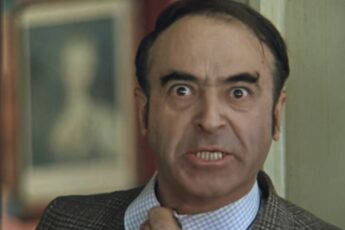

Когда смотришь старые ленты — «Деревенский детектив», «Бумбараш», «Собачье сердце» — Ткачук мелькает где-то на втором плане, но именно там и рождается ощущение настоящего. Он не «сыграл» роль — он просто был в кадре, как человек, которого ты мог встретить в жизни: учитель, сосед, чиновник, друг детства. Он говорил естественно, без актёрского «залипания» в тексте. И в каждом движении было что-то живое, невыдуманное.

Он родился на Урале, но вырос в Ташкенте — городе, где война оставила след, но солнце его быстро заживило. Там всё пахло жаром, абрикосами и надеждой. Там же, среди эвакуированных театров, впервые ощутил зов сцены.

В школьных постановках, в кружках, где из старых занавесок делали костюмы, а прожектор заменяла лампа без абажура. Он был из тех ребят, кто не просто читал роли, а проживал их до дрожи.

Поступление в театральный институт Ташкента было делом решённым — не потому что «так решил отец», а потому что иначе он просто не мог. Уже на втором курсе начал играть на сцене. Это был театр военного округа — суровое место, где публика не прощала фальши. Там он и закалился: если зритель молчит, значит верит. Если смеётся — значит, ты жив. А потом — Драматический театр имени Горького. Зал битком, афиши отпечатаны на серой бумаге, актёры выходят в старых ботинках, но в глазах — огонь.

За десять лет в солнечной республике он стал одним из самых любимых артистов. Получил звание народного — молодым, чуть за тридцать. Люди шли «на Ткачука», потому что знали: будет не просто смешно или грустно — будет по-настоящему. Он играл так, будто разговаривал с каждым лично. Не театрально, а человечески.

И вдруг — встреча, которая изменила всё. Спартак Мишулин, звезда московской Сатиры, оказался на его спектакле и потом говорил: «Это ташкентский самородок». Случайная фраза, произнесённая без расчёта, открыла ему дорогу в Москву. Мишулин рассказал Валентину Плучеку — и когда в Ленинграде шли гастроли ташкентского театра, целая делегация из Москвы приехала посмотреть на этого «самородка». После спектакля подошли, сказали коротко: «Ждём».

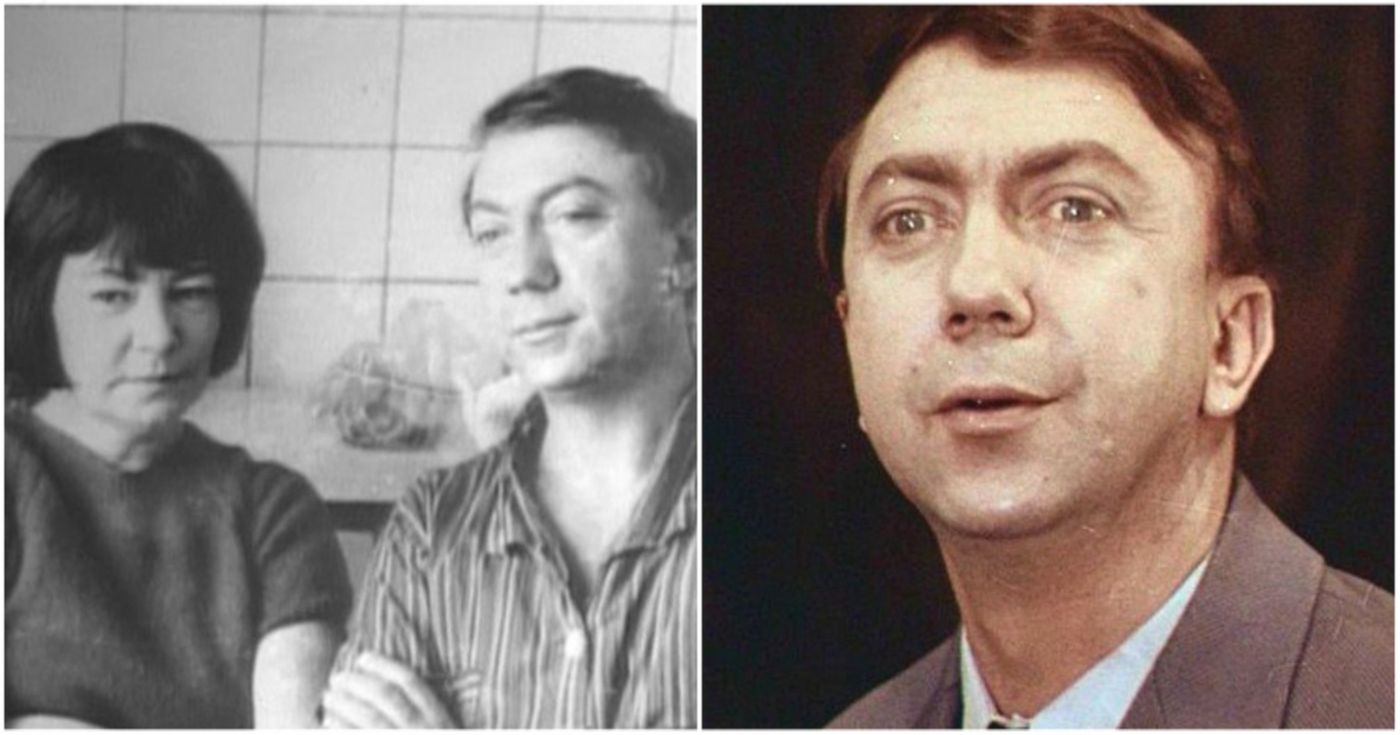

И он решился. С женой Майей и маленьким сыном собрали чемоданы, несколько книг, кастрюлю и фото из Ташкента — и поехали в столицу. Без гарантий, без денег, но с надеждой.

Москва встретила их холодом. Ткачук снял крохотную квартиру, ходил по театрам, репетировал ночами. В Театре Сатиры его приняли с осторожностью — в коллективе не любят «понаехавших». Но он не пытался понравиться, просто работал. И вскоре публика его приняла.

Его Подсекальников в «Самоубийце» стал легендой. Никакой фальши — только надлом, живая боль и комизм, рождающийся из отчаяния. Ткачук не играл беднягу — он проживал вместе с ним падение и просветление. Зрители смеялись и плакали одновременно, а коллеги впервые увидели: за этой мягкой улыбкой скрывается железная сила.

В кино его путь был скромнее, но, может быть, честнее. Он не был лицом эпохи — и оттого остался лицом жизни. Простые роли: шофёр, лаборант, служащий. Ни партийных вождей, ни героических командиров. Ткачук не подходил для плакатов, он был слишком человечен. Зато именно такие актёры делали советское кино настоящим. Не «героическим», а живым.

Он снимался много — около сотни ролей, озвучивал иностранные фильмы, придавая голосам ту особую теплоту, которую не сыграть. Даже дубляж у него был как актёрская работа — с душой и точностью.

Впрочем, главная роль в его жизни никогда не была киношной. Она начиналась за кулисами — когда он возвращался домой, где ждала Майя.

Они с Майей были похожи на тех редких людей, у которых даже молчание звучит в унисон. Ни скандалов, ни драм, ни публичных признаний. Просто тёплая, тихая связь, в которой всё понятно без слов. Она — умная, мягкая, с иронией, сдержанной вежливостью, редкой для театрального круга. Он — чуть рассеянный, неотрывно живущий на сцене, но дома превращавшийся в другого человека: заботливого, внимательного, почти робкого.

Майя Гнездовская работала на радио и телевидении ещё в Ташкенте — литературная душа, человек слова. После переезда в Москву устроилась в редакцию телецентра, потом помогала ставить спектакли в Театре кукол Образцова. Её голос знали тысячи детей, хотя мало кто видел лицо. «По щучьему веленью», «Волшебная лампа Алладина», «Необыкновенный концерт» — в каждой передаче была её невидимая рука.

Они были союзниками — не просто мужем и женой, а парой, где один дышал ритмом другого. Если у Романа гастроли — Майя собирала чемоданы, сопровождала, сидела в зале, знала каждую интонацию его героев. В артистической среде такие браки редкость: без зависти, без размена, без флирта на стороне. «Она была для него ангелом-хранителем», — вспоминал Михаил Державин. И это была не красивая метафора, а точное описание.

Когда в театре шутливо говорили, что «Рома не отпускает Майку ни на день», он только улыбался. И действительно — не отпускал. В его жизни не было никого, кто мог бы стать важнее неё.

Но в начале девяностых в их дом вошла беда. Сын Никита уже окончил Школу-студию МХАТ и уехал в Америку — строить собственную судьбу. И именно тогда Майе поставили диагноз: рак, неоперабельный. Всё. Время вдруг стало слишком коротким.

В театре Ткачук ничего не говорил. Работал, шутил, ходил на репетиции, лишь иногда уставал чуть раньше обычного. Только однажды, по воспоминаниям коллег, обронил тихо: «Если Майка умрёт, я жить без неё не буду». Все подумали — фигура речи. Обычное отчаяние. Никто не поверил, что он произнес это всерьёз.

Но за этой фразой стояло всё, что он был. В театре жизнь делится на роли, но у Ткачука роль любви была единственной настоящей. Когда её болезнь стала необратимой, он превратил квартиру в маленький госпиталь. Доставал лекарства, которые тогда достать было почти невозможно. Кормил, переворачивал, менял простыни, не спал ночами. Сиделки не нанимал — «я сам».

Те, кто его видел в те месяцы, вспоминали: осунулся, поседел, говорил мало. На репетиции приходил и будто был где-то в другом измерении. Только один случай стал пророческим.

Зоя Зелинская вспоминала: «На репетиции стоял гроб — реквизит. Все смеются, обсуждают сцены. И вдруг Роман подходит и ложится в него. Тишина, потом смех. Никто не понял — зачем. Но потом стало страшно. Он сделал это как человек, который уже всё решил».

9 января 1994 года Майю выписали домой. Врачи знали — ненадолго. В ту ночь, с девятого на десятое, она умерла у него на руках.

Он сразу позвонил сыну. Потом сказал: «Она должна быть дома». И не отдал тело, когда приехали из морга. Сказал — «потом». Никита, уже из-за океана, услышал голос соседки: «Ты теперь один. Твой отец умер».

Романа Ткачука нашли рядом с телом Майи. Дверь была открыта. Без записки, без театральных поз, без прощания. Просто рядом. Он сдержал слово.

Родные не стали распространяться о деталях. Для тех, кто его знал, всё было ясно без слов. Он не выдержал пустоты, которая началась с последним её вдохом.

Они похоронены вместе, на Долгопрудненском кладбище. Так и лежат — рядом, как жили. Без лишнего шума, без надписей о вечной любви, без позолоты. Просто два имени на сером камне, которые даже спустя десятилетия заставляют остановиться и помолчать.

Он прожил жизнь без громких наград, без блеска, но с редкой верностью — себе и тем, кого любил. И, может быть, именно в этом была его подлинная величина: в скромности, в честности, в тишине, где не нужно было доказывать, что ты настоящий.

Что вы думаете — способен ли человек сегодня на такую любовь, где нет слов «карьера», «успех», «возможности», а есть только «мы»?