Имя Алевтины Румянцевой редко мелькало крупным шрифтом в афишах. Но лица её забыть было невозможно. Она появлялась в кадре на минуту, на две — и оставалась там навсегда. Среди криков, реплик, парадов, она проходила мимо с корзиной, с ведром, с письмом, с усталой улыбкой и такой подлинной жизнью в глазах, что хотелось задержать дыхание.

Не звезда, не легенда — но человек, от которого веяло правдой. Такой правдой, какой сейчас в кадре почти не бывает.

Румянцева была той самой женщиной, которую советское кино показывало чаще всех — но редко замечало. Рабочая, колхозница, медсестра, почтальон. На экране она мыла, носила, стирала, утешала, молчала. И этим молчанием рассказывала больше, чем многие главные героини с десятками монологов.

В титрах её имя нередко терялось, как случайная запятая между фамилиями других актёров. Но зритель запоминал. Потому что у Алевтины Алексеевны было то, что не сыграешь — внутренняя мягкость, человеческое достоинство и редкий талант не «изображать», а быть.

Девочка из московского двора

Алевтина родилась в Москве, в семье, где искусство не считалось профессией — скорее, роскошью после смены. Отец — фабричный рабочий, мать — медсестра. Вечерами они шли не отдыхать, а играть в любительском театре при фабрике.

И брали с собой трёх дочерей. Так Аля, как её звали дома, впервые увидела закулисье — не как мечту, а как продолжение обычной жизни. Там, за занавесом, люди всё так же кашляли, спорили, краснели от смущения, только делали это с огнём в глазах.

Из всех сестёр лишь она решила рискнуть. Две другие пошли в химию — надёжно, понятно, с формулами и прогнозом. Аля выбрала туман, в котором редко кого ждёт слава. В седьмом классе она уже стояла на школьной сцене и знала: хочет не просто аплодисментов — хочет правды, которая прожигает.

Поступление во ВГИК оказалось для неё марафоном. Два раза провалилась. На третий — вошла. Двадцатилетняя, упрямая, без покровителей и громкой фамилии. На втором курсе получила первый шанс — эпизод в фильме «Сельский врач». Медсестра. Без имени. Но именно с этой безымянной роли всё и началось.

«Евдокия» и другие двери

В 1961-м судьба улыбнулась так, как бывает один раз за карьеру. Режиссёр Татьяна Лиознова увидела Румянцеву на съёмочной площадке «Евдокии» и, кажется, сразу поняла, что перед ней актриса особого типа — без суеты, без игры на эффект. У Лиозновой таких не забывали. Потом были и другие картины, где Алевтина Алексеевна показала, что умеет быть не только фоном, но и дыханием сцены.

Интересно, что актрису почти никогда не снимали в образах «богатых» или «красивых». Её героини были усталыми, иногда грубыми, но всегда живыми. Она напоминала зрителям, что достоинство может жить и в ватнике, и в переднике. Именно поэтому её уважали не только режиссёры, но и зрители — особенно те, для кого экранное «простое лицо» было зеркалом.

Поздняя любовь и тихое счастье

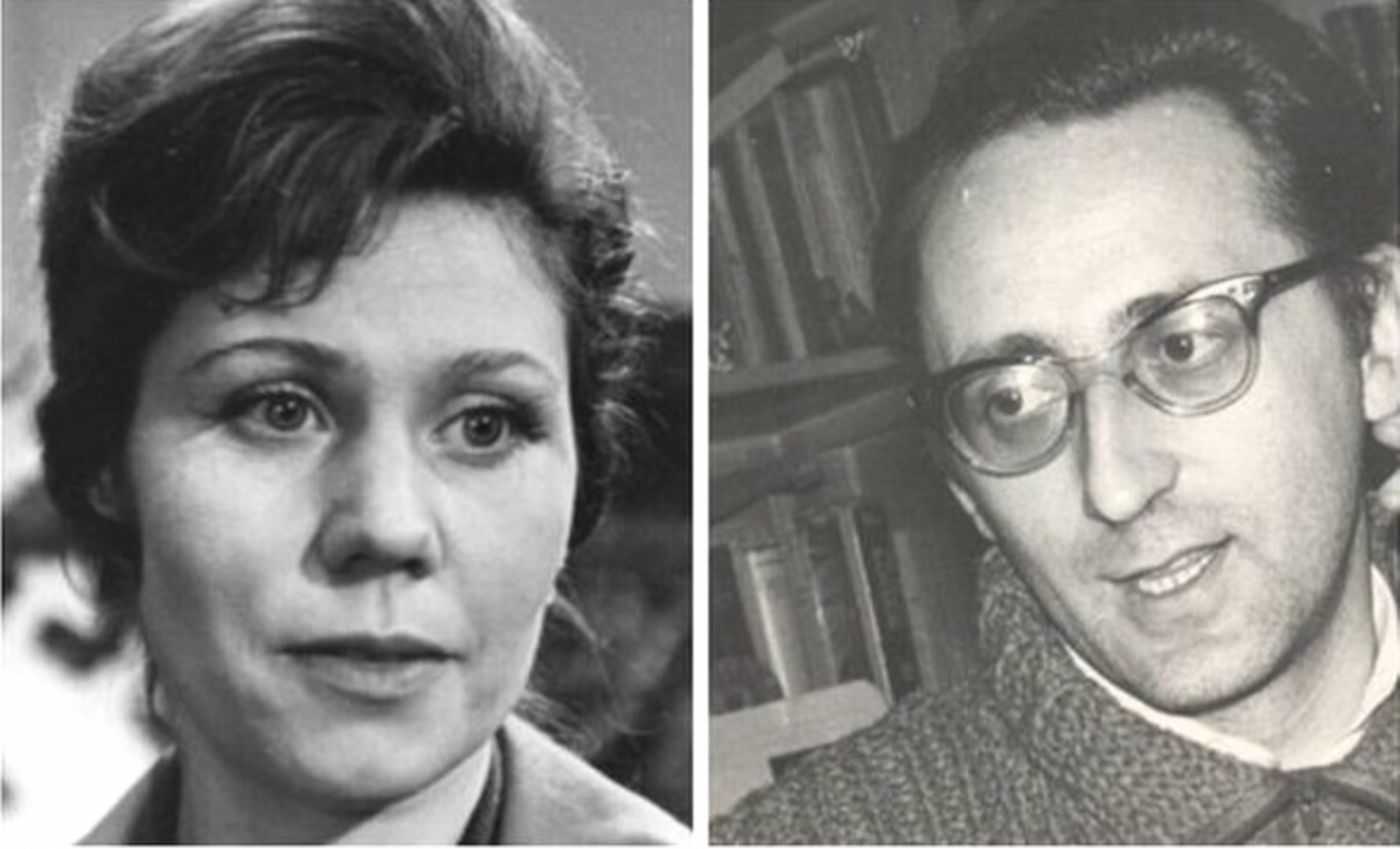

Она вышла замуж тогда, когда многие её ровесницы уже водили детей в школу. Тридцать два года — возраст, в котором советская актриса обычно либо в расцвете карьеры, либо в тени. Алевтина выбрала второе — ради человека, а не ради роли.

Её мужем стал Наум Клейман, тогда ещё совсем молодой выпускник киноведческого факультета ВГИКа. Ему было двадцать четыре, и он только начинал свой путь в мире, где к кино относились как к науке, а не к празднику.

Их союз выглядел странным для времени: зрелая актриса и начинающий киновед. Но, может быть, именно в этом и было равновесие. В ней — тепло и интуиция, в нём — аналитический ум, способность видеть кино изнутри. Они прожили вместе долгую, тихую, красивую жизнь, без скандалов и без «театра» в быту.

В шестьдесят шестом году родилась дочь Вера — поздний ребёнок, почти чудо. Ради неё Алевтина на время ушла из съёмок. Говорили, что в эти годы она была по-настоящему счастлива: читала дочери стихи, пекла пироги, не боялась быть просто женщиной.

Когда Вере исполнился год, Румянцева вернулась на съёмочную площадку. Сразу — в пять фильмов подряд. Один из них — «Три тополя на Плющихе». Нинка, весёлая, живая, чуть дерзкая, с усталостью в глазах и тем самым непередаваемым обаянием, которое не нуждается в макияже. Роль короткая, но после неё её уже не называли «актрисой массовки». Она стала лицом времени — женским лицом без позы и без фальши.

Телевидение, слава и исчезновение

В семидесятые Румянцева стала частью телелегенды. В «Тенях исчезают в полдень» и «Вечном зове» она снова сыграла Матрёну — и будто этим именем закрепила за собой весь пласт женской судьбы страны. Крестьянская Россия, война, перестройка — её героини жили в каждой эпохе и не ломались. Они могли ругаться, плакать, обижаться, но оставались человеческими до конца.

Кино тех лет не знало слова «звезда» в западном смысле. Алевтина не давала интервью, не играла в глянцевые фотографии. Она шла в Театр киноактёра, возвращалась домой, варила суп. Простая жизнь, но именно из таких — строилась культурная ткань страны. Без них — без этих второстепенных, эпизодических, незаметных актёров — кино рухнуло бы, как дом без кирпичей.

К концу восьмидесятых она почти перестала сниматься. Перестройка смела всё: старые студии, привычные лица, даже жанры. Алевтина Алексеевна тихо ушла на пенсию, не делая из этого драмы. «Всё, что хотела, уже сказала», — как будто читалось в её взгляде.

Другие страны и та же Москва

В девяностых Алевтина вдруг оказалась в другой реальности — не только политической, но и географической. Муж получил приглашение читать лекции о Сергее Эйзенштейне в Нью-Йорке, и она поехала с ним.

Год в Америке — звучит громко, но жилось им тогда, по воспоминаниям друзей, по-русски скромно: маленькая квартира, театр по телевизору, редкие звонки домой. Алевтина ходила по Манхэттену, смотрела на витрины, слушала язык, в котором не было пауз, и, кажется, скучала по московскому шуму, по своим «нашим».

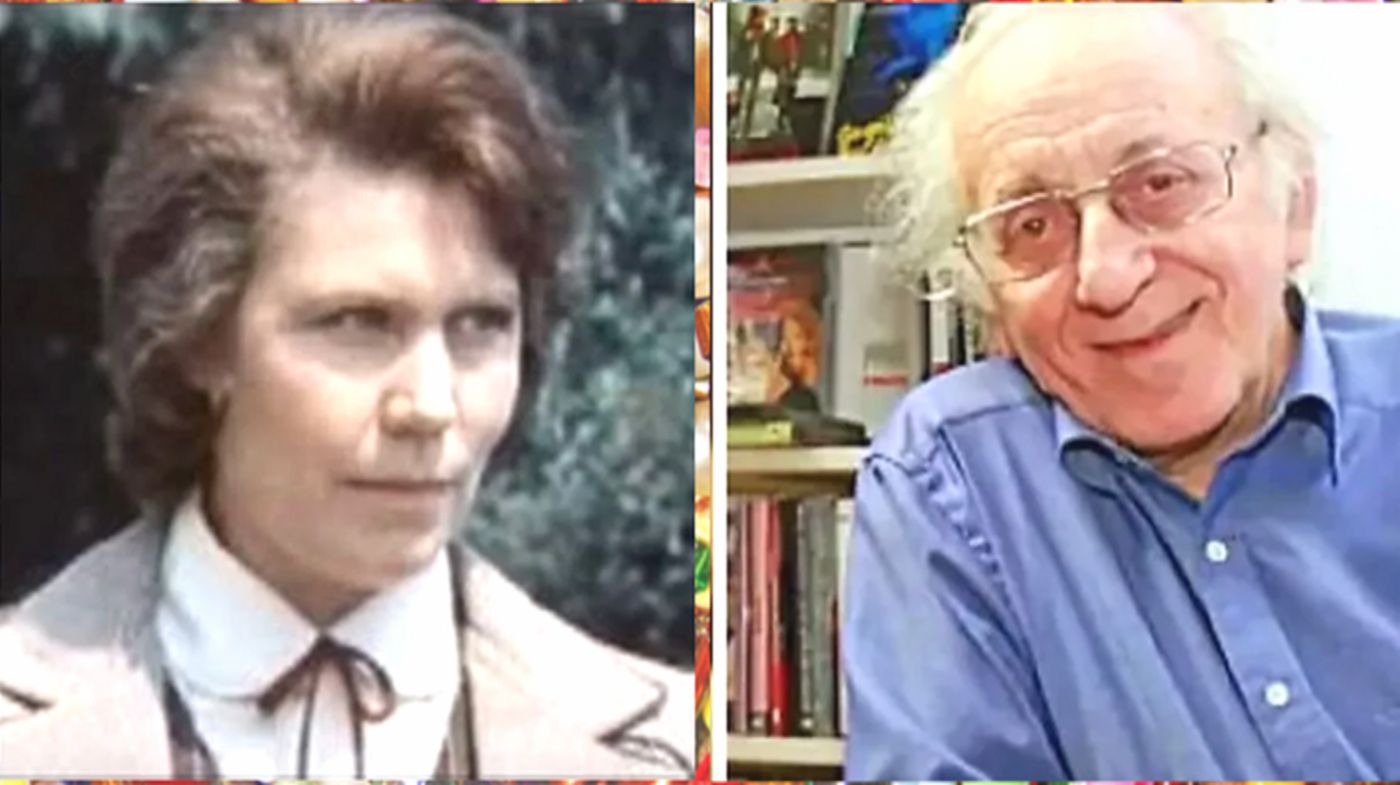

Заграничные поездки стали частью их жизни — она сопровождала Клеймана на фестивали, семинары, конференции. Её иногда представляли как «актрису из старого советского кино», и публика аплодировала не из вежливости. В этих аплодисментах было уважение к эпохе, где в кадре жили не только лица, но и характеры.

После возвращения в Россию она уже не стремилась в центр внимания. Клейман стал одной из ключевых фигур отечественного киноведения, основал Музей кино и Эйзенштейн-Центр. Алевтина оставалась рядом — его тихим тылом, свидетелем, женой, другом.

Она знала цену громким словам и потому сама говорила мало. Но те, кто бывал у них дома, вспоминают: уют, чайник на плите, книги, тихий смех. И ощущение, будто ты попал в дом, где кино не профессия, а воздух.

Возвращение и последняя роль

На рубеже веков Румянцева снова появилась на экране. Неожиданно, без рекламы, без интервью. Просто в титрах — фамилия, знакомая тем, кто вырос на старых фильмах. Маленькие роли, короткие сцены — но всё то же ощущение подлинности. Её последней работой стала приключенческая драма «Конец света». Символично, хотя сама Алевтина наверняка улыбнулась бы такому совпадению: «Да ну, я просто вышла на площадку».

Её не стало в 2011-м. Без громких некрологов, без телетрибутов. Но память о ней не исчезла — потому что она всегда была частью той невидимой силы, что держала советское кино на честности. На простых людях, которые верили, что кадр — это не место для тщеславия, а способ сказать: я вижу жизнь такой, какая она есть.

Сегодня, когда актрис становятся известными благодаря сериалам и соцсетям, её имя звучит почти архаично. Алевтина Румянцева — не бренд и не мем. Она — напоминание о времени, когда играли не для лайков, а для смысла. Когда женщина на экране могла просто смотреть в окно, и в этом взгляде — целая страна: усталость, доброта, ожидание.

Возможно, именно поэтому зрители всё ещё помнят её лица, пусть не имена. Потому что такие актрисы не исчезают. Они растворяются в памяти народа — тихо, без громких слов, но навсегда.

Как вы считаете: в наше время ещё возможна такая актёрская честность — без амбиций, без пиара, но с живым сердцем в кадре?