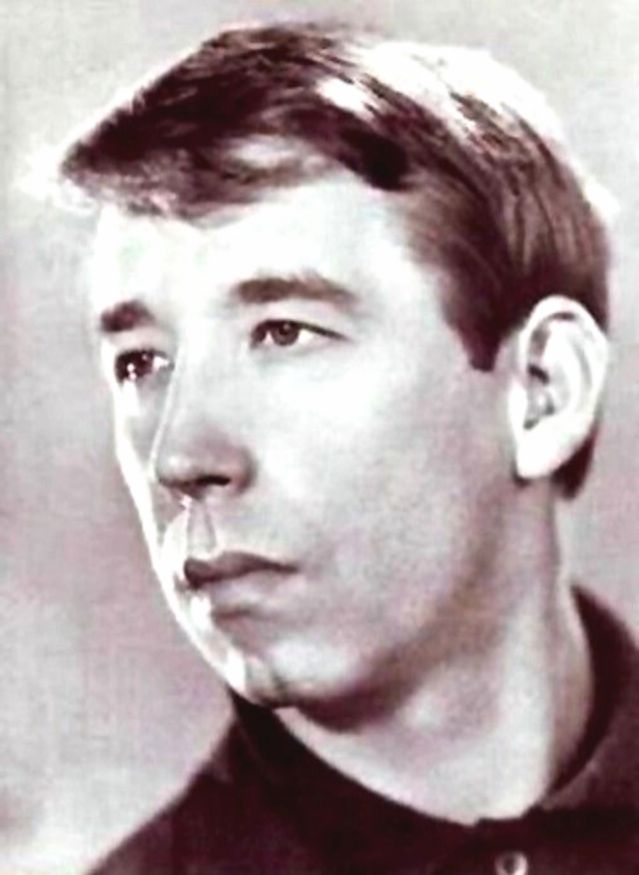

Имя Борислава Брондукова звучит странно современно. Не как фамилия из справочника по советскому кино, не как строчка на мемориальной плите. Скорее как что-то родное: человек, которого видел вчера в магазине, в автобусе, в очереди за хлебом. Его узнают мгновенно — без лишних подсказок, без ментальных усилий. Лицо, которое сложно спутать, но ещё сложнее точно объяснить, почему оно так цепляет.

Есть в нём что-то от тех людей, которым веришь раньше, чем услышишь первое слово. И, возможно, именно это и стало его судьбой: стать актёром, которого никто не помнит по именам ролей, но которого помнят всегда.

В разговоре о Брондукове невозможно спрятаться за сухими определениями вроде «характерный актёр» или «мастер эпизода». Они звучат как извинения, как будто кто-то пытается сгладить правду. А правда проста: он был тем самым человеком, который вытягивает сцену одной фразой — порой чужой, второстепенной, импровизированной, но неизменно точной.

Когда смотришь его короткие появления в фильмах, будто видишь настоящего живого человека, а не отрепетированную роль. Из-за этого зритель и говорил: «Да какой он актёр — он же натуральный алкаш!» Или: «Да это же мой сосед!» И эта реакция была бы обидной для любого другого артиста, но не для него. В его случае это звучало как наивысшая похвала.

Он родился в Дубовой — небольшом селе под Киевом, в первый день весны 1938 года. Дата красивая, но детство — совсем нет. Болезненный, слабый мальчик, который часто задыхался.

Отец носил его на спине через болотистые участки леса, чтобы сын вдыхал влажный, тяжёлый воздух — врачи считали его целебным. Эти прогулки, скорее всего, и спасли ребёнку лёгкие. Но важнее другое: они закладывали в мальчике то странное, почти трагическое упорство, которое потом будет видно в каждом его персонаже.

Сначала была церковно-приходская школа, потом строительный техникум — никакой романтики, никаких попыток сбежать в сцену. Он был из тех ребят, которые привыкли работать руками, а не голосом. Молодой прораб, у которого в кармане всегда был карандаш, а в голове — планы будущих объектов. Если бы кто-то в той деревне тогда сказал, что этот мальчишка станет актёром, нашлись бы люди, которые рассмеялись бы прямо в лицо.

Город изменил всё без предупреждения. Не потому что был большим, шумным или манящим. А потому что впервые дал то, чего не давала деревня — свободное время. После смены на заводе не нужно было бежать кормить скотину, тащить воду, перебирать картошку. Впервые появилось пространство для выбора.

И он выбрал сцену.

Не профессиональную, не театральную, не блестящую. Заводской драмкружок — место, куда обычно ходят, чтобы отвлечься, а не строить карьеру. Но именно там включился какой-то скрытый механизм, будто долго спавший в нём человек проснулся и сказал: «Вот оно. Вот где ты настоящим нужен».

Он начал играть. Старательно, увлечённо, без намёка на театральность. И именно такая честность, такая “негладкость” и привлекла внимание Николая Заднепровского — ректора Киевского театрального института. Он увидел в самодеятельном спектакле исполнителя, который не пытается быть актёром, а просто живёт на сцене. Это редкость. Возможно, поэтому ректор настоял: нужно поступать.

Но в институте его встретили с прищуром. Слишком обычный. Слишком простоватый. Слишком жизненный. Как будто в актёрской профессии есть обязательный стандарт лица и пластики, и он в этот стандарт не попадал.

И если бы не вмешался Заднепровский, кто знает — может, он так и остался бы прорабом, который играет по вечерам Голохвастова в заводской самодеятельности. Но судьба — странная штука: иногда в нужный момент появляется человек, который открывает перед тобой дверь, на которую ты и смотреть-то боялся.

С первого прослушивания стало понятно: он — не «типаж», не «эпизодник», не «комик». Он — актёр. Настоящий. Внутренний. Немного грустный. И очень честный.

Когда говорят о судьбах актёров, обычно вспоминают сцены, роли, премьеры. Но у Брондукова всё было наоборот: его жизнь развивалась как странная смесь бытовой тишины и внезапных поворотов, будто сценарий писал человек, которому нравятся резкие переходы без объяснений.

С личной жизнью у него долго не складывалось. Первой любовью была Нонна Терентьева — ослепительная, яркая, почти неприкасаемая. Она блистала на киевской сцене, жила в мире, где статус важнее возможности услышать чужое сердце. Она была замужем, воспитывала дочь, и её жизнь была устроенным спектаклем, в который Борислава не впускали.

Он сидел в зале, смотрел на неё, ловил каждый жест — но возвращался домой один. Наверное, тогда он впервые ощутил, что любовь может быть похожа на театральный зал: ты видишь человека крупным планом, но между вами всё равно пропасть.

Следующая встреча была совсем другой. На съёмках «Бурьяна» он познакомился с Мариной, студенткой политехнического института, тогда работавшей звукорежиссёром. Там всё произошло без лишних пауз: любовь, взаимность, брак.

С тем же пылом, с каким он играл на сцене, он любил в жизни — без полутонов. Но уже через короткое время всё пошло под откос. У Марины оказалось тяжёлое психическое заболевание. Приступы, опасность, нож в руках, который она направляла на мужа. Это был кошмар, от которого невозможно отгородиться даже любовью.

Он не бросил её — её забрали врачи. Брак рухнул не из-за измен, не из-за усталости, а из-за болезни, которая ломает структуру личности.

Развод загнал его в тень. Он пил — не как «тот самый алкаш» из фильмов, а тихо, по-настоящему, как человек, который не знает, где у его жизни тормоза. Работа отошла на второй план. Он потерял опору, и единственное, что удерживало его от полного падения, — профессия.

Пока однажды его не остановила случайная сцена, на первый взгляд совсем не театральная. Аэропорт. Скамейка. Две девушки. Он подсел, начал рассказывать байки, больше для того, чтобы заглушить собственную тоску. Одна из девушек — Катя — слушала вполуха, уже готовая оттолкнуть назойливого незнакомца. И только вмешательство её подруги изменило тон разговора: «Ты чего, это же актёр!»

Катя присмотрелась. Сначала — поверхностно: человек старше, внешность не кинематографическая. Но потом услышала интонации. Тёплые, немного усталые, очень живые. И в какой-то момент она увидела, что перед ней вовсе не странный ухажёр, а человек огромной внутренней доброты, которой он сам, похоже, не замечал.

Они начали встречаться. Потом сыграли свадьбу. Родители Кати приняли его без лишних вопросов. Им было достаточно одного взгляда на дочь: она была спокойна, уверена, и это было лучшим аргументом.

Совсем иначе отреагировала мать Борислава. Она всматривалась в Катю, будто искала в ней скрытый подвох. Разница в возрасте, красота невестки, слишком быстрая свадьба — всё это подпитывало подозрения. Даже после рождения двух сыновей — Кости и Богдана — напряжение не исчезло. Актёр разрывался между двумя женщинами, которые отстаивали своё место в его жизни. И ещё одна деталь усложняла ситуацию: жить пришлось под одной крышей со свекровью.

Катя терпела. Она понимала страх матери: предыдущая жена действительно могла убить её сына. Но понимание не делало проще вечные упрёки, недоверие, холодные взгляды. Дом напоминал маленькую крепость, где каждый день требовал выдержки.

Всё это совпало с периодом, когда карьера Брондукова шла вверх. Он работал много, часто, и с каждым новым фильмом укреплял то самое амплуа «народного лица», которое потом станет его визитной карточкой. Он забирал энергию со сцены, но отдавал — дома. И именно дом начинал трещать по швам.

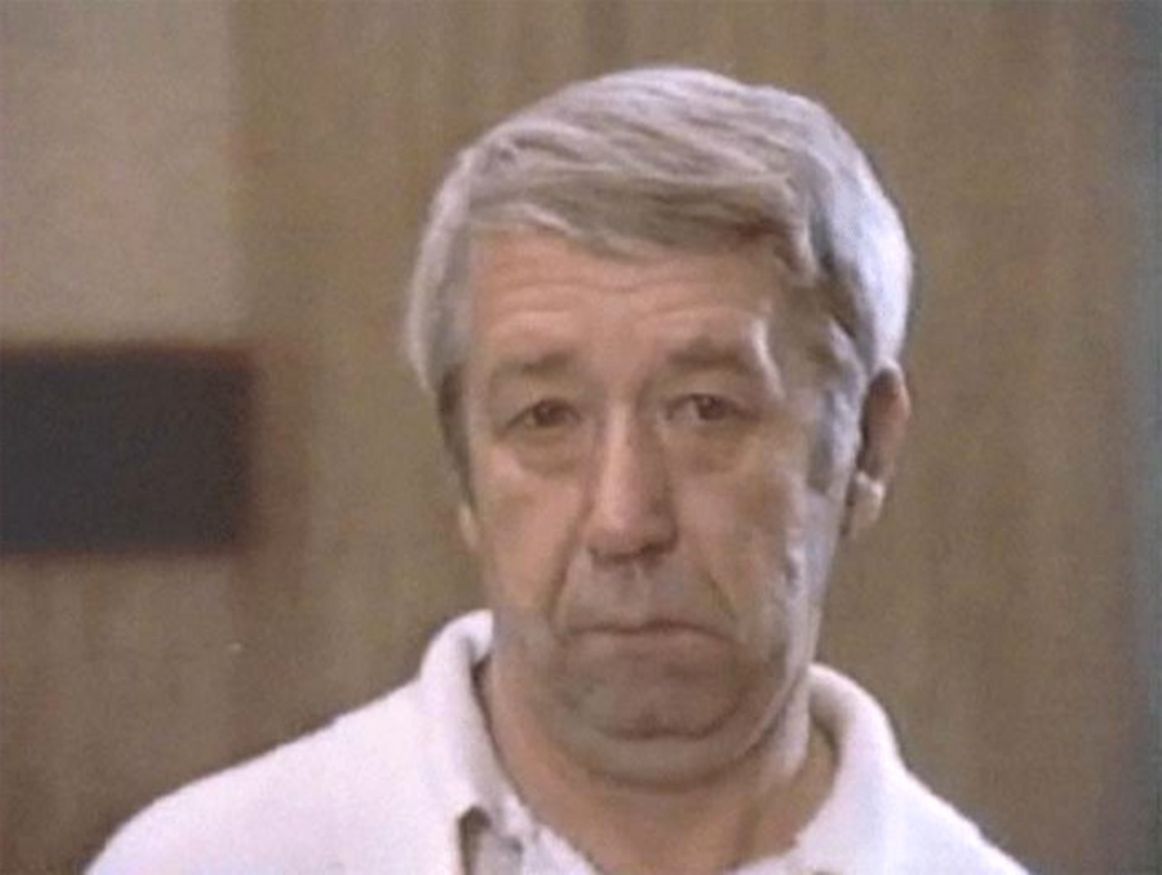

Когда ему исполнилось сорок шесть, судьба нанесла первый удар, от которого не отмахнёшься силой характера. Инсульт. Внезапный, как плохая реплика в добре поставленной сцене.

Друзья, коллеги, семья — все подключились. Лекарства доставали через знакомых, деньги собирали почти по нитке. Он выкарабкался, и всё вокруг облегчённо вздохнуло: «Обошлось».

Но жизнь редко уходит в сторону, если уже выбрала траекторию.

Когда он спустя годы прилетел в Санкт-Петербург на съёмки «Мастера и Маргариты», ничто не предвещало новой беды. Наоборот — работа шла, роль была интересной, сама атмосфера фильма обещала вдохновение. Но судьба, кажется, предпочитает не драматургические дуги, а внезапные обвалы.

Утро. Сберкасса ещё закрыта, он стоит у двери, держа в кармане крупные купюры, полученные за съёмочный день. Всё буднично, почти скучно. И вот — резкая боль, мгновенная пустота в голове, провал.

Очнулся он в грязном, затхлом подъезде чужого дома. Лампочка под потолком мигала, стены были испачканы следами рук. И только позже стало известно, что произошло. Пьяный водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил его. Паника, страх наказания — и трусливое решение спрятать пострадавшего подальше. Надеяться, что не выживет.

Это даже не было злодейством — скорее вопиющей, безразмерной человеческой трусостью. Но последствия оказались куда страшнее, чем сам удар. Ирония судьбы была жестокой: человек, который играл пьяниц лучше всех, сам почти не пил. А пострадал — от настоящего пьянства.

После этого здоровье стало рушиться стремительно. Инсульт. Потом ещё. И ещё. Гематома мозга. Операции. Врачи делали своё, но организм словно отказывался возвращаться к той жизни, где он стоял на съёмочной площадке, слышал хлопушку, ловил партнёрскую реплику.

В 1997 году случился самый тяжёлый удар. Он лишился речи, движения, возможности самостоятельно жить. Мир вокруг стал замедляться, а он сам будто оказался в ловушке собственных мыслей. Но был один человек, который эту ловушку не признал.

Катя.

Она не говорила громких слов о долге, любви или преданности. Она просто начала собирать новую реальность по кирпичику. Сначала — отказ от работы. Потом — переезд в деревню, чтобы ухаживать за ним в более спокойных условиях. Она поднимала мужа на руках, вытаскивала во двор, чтобы он хоть немного чувствовал воздух и свет. Ухаживала так, будто лечила не тело — путь, который они прошли вместе.

И здесь проявилось то, что редко попадает в воспоминания о знаменитостях. Но именно это делает историю не глянцевой, а живой.

Она говорила, что он понимал всё. Узнавал людей, реагировал на интонации, следил глазами за сюжетом фильмов. И плакал — когда видел на экране самого себя. Плакал не из-за жалости к прошлому, а потому что видел человека, который был сильным, смешным, быстрым — тем, кем он больше быть не мог.

Катя не скрывала: жить было очень тяжело. Они сдавали квартиру в Киеве, чтобы сводить концы. Она работала дома, шила, экономила на всём, кроме лекарств. Но при этом — никогда не позволяла себе думать, что делает подвиг. Она просто делала то, что считала правильным.

Это не та история, где жена героя стоит позади статуи. Это история, где жена поднимает героя на руки, когда он уже не может стоять.

Он прожил так несколько лет. И 10 марта 2004 года сердце остановилось. Шестьдесят шесть. Возраст, в котором актёр мог бы ещё сыграть десятки своих гениальных «соседских» ролей.

Его похоронили на Байковом кладбище. Катя стояла рядом с сыновьями — Костей и Богданом — и не плакала. Она говорила потом, что слёзы пришли позже, когда дом стал слишком тихим, когда телевизор продолжал показывать его лицо, а ноги больше не слышали его шагов.

И вдруг оказалось странным: началось всё с того, что она просто хотела спросить его о театре. Хотела совета, маленькой подсказки. А получила — целую жизнь.

Сегодня Брондукова часто вспоминают как героя цитат, фраз, эпизодов. Но за этим экранным юмором прячется человек, который прошёл гораздо больше, чем привыкли ожидать от «актёра второго плана». Он прожил жизнь так, будто каждый его день — не репетиция, а единственный дубль.

Если попытаться понять феномен Борислава Брондукова, не получится опереться на привычные категории: «великий актёр», «мастер профессии», «легенда». Эти слова слишком широкие, слишком помпезные для человека, который всю жизнь выглядел так, будто вышел в кадр прямиком из очереди за молоком. Он не взрывал зал громкими монологами, не собирал овации на фестивалях. Он просто появлялся — и этого хватало, чтобы сцена ожила.

Возможно, его сила была в том, что он никогда не пытался быть лучше, чем есть. Он говорил диалоги так, будто произносил их в жизни. Смеялся так, как смеются по вечерам под кухонную лампочку. И грустил так, как грустит человек, который знает слишком много о боли, но не привык жаловаться.

Почему зрители до сих пор помнят его фразу из «Афони»: «Родственник, гони рубль!»? Потому что эта фраза звучит не как реплика, а как эхо знакомой ситуации. У всех есть такой «родственник». У всех была такая встреча. И, наверное, именно это и есть признание народной любви — способность стать частью общего опыта людей, которые никогда не держали в руках сценарий.

И всё-таки главное в его истории — не кино. Главное — то, что было после.

Когда актёр уходит со сцены, часто остаётся ощущение незавершённости. Но в случае Брондукова незавершённость возникла раньше — когда болезнь лишила его права на продолжение. Самым жестоким оказалось то, что он всё понимал. Он видел, что тело сдаёт. Он слышал новости, но не мог обсудить их. Он смотрел старые фильмы — и узнавал в них себя, которого уже не мог вернуть. Сила его актёрской памяти стала его же мучением.

И рядом всё это время была Катя. Женщина, которая никогда не стремилась к свету рампы, не хотела славы рядом со знаменитым мужем, не добивалась признания. Она просто держала его за руку. Днём, ночью, в тишине деревенского дома, в тяжёлые минуты, когда он не мог сказать ни слова.

Сколько людей способны так долго идти рядом, когда от отношений остаются только взгляд и доверие? Её терпение не было героическим — оно было человеческим. И, возможно, именно в этом и есть настоящая любовь: она не требует аплодисментов, она выносит удары судьбы молча.

После его смерти о ней говорили редко. О ней вообще редко вспоминали. А ведь без неё история Брондукова была бы намного короче и куда более жестокой. Она сохранила ему годы жизни. Сохранила возможность видеть мир, даже если он уже не мог в нём участвовать.

И вот что по-настоящему удивляет: как бы трагична ни была его судьба, в итоге он остался в народной памяти светлым. Не как жертва, не как сломленный человек, а как актёр, у которого удавалось то, что не получается у многих мастеров — быть настоящим в каждой секунде кадра.

Сегодня достаточно увидеть фото Брондукова, чтобы ощутить странную, почти физическую теплоту. Он был человеком, к которому хочется обратиться: «Ты жив?» — даже зная ответ. Потому что его герои — те самые соседи, механики, пьянчужки, мастера на все руки — никуда не исчезли. Они всё ещё с нами. Они живут в нашей памяти, в нашей бытовой культуре, в тех самых фразах, которые мы произносим не задумываясь.

Брондуков — это не роль. И не фильм. Это чувство узнавания. И редкая честность, которую не играют, а проживают.

И когда вспоминаешь его жизнь, особенно в последние годы, невозможно не задать себе один вопрос — вопрос, который, возможно, куда важнее любых наград и званий:

Как вы считаете, почему самые «обычные» артисты часто оказываются самыми незаменимыми в нашей культуре?