Можно ли собрать на одной площадке столько легенд, что даже титры едва их удерживают? Можно ли снять вестерн в стране, которая только по газетам видела Дикий Запад? И главное — возможно ли сделать фильм, который спустя десятилетия будут цитировать подростки, выросшие в эпоху смартфонов?

История создания «Человека с бульвара Капуцинов» даёт ответы на все эти вопросы. И не только.

К концу 80-х кино в СССР стояло на пороге больших перемен. Наступала «Перестройка», в прокат шли картины, смелые по форме и по смыслу, появлялись темы, которые раньше обходили стороной. И вдруг, в этот напряжённый момент выходит музыкальная комедия о том, как кино может менять людей.

На первый взгляд кажется: сюжет знакомый, почти притча. Но именно в этой простоте и спрятан секрет долголетия картины. Зритель видит историю, которая начинается с приезда на задворки цивилизации одного человека — мягкого, внимательного, странно одетого. Джонни Фёст (его сыграл Андрей Миронов в своей последней киноработе) везёт с собой не оружие, а проектор.

И так начинает раскручиваться тот самый сюжет, который сегодня кажется очевидным, но тогда многим зрителям открывал глаза.

Дикий Запад по-советски: как создатели добились атмосферы?

В те годы массовых компьютерных эффектов не было, поэтому у фильма оставался один путь — строить всё вручную. Командная работа художников и операторов сделала невозможное: на экране появилось правдоподобное пространство американской глуши, где каждый домик, каждый забор, каждый крыльцо будто привезли со страниц старых фотографий.

Да, была своя специфика — та, по которой легко узнать советский вестерн. Упрощённые представления о ковбоях и индейцах, подчёркнутый акцент на нравственных посылах, пестрая смесь комедии и условности. Но именно эта смесь и создала тот неповторимый вкус, за который «Человека с бульвара Капуцинов» любят до сих пор.

Актёрская команда, которой уже не повторить

Главная интрига фильма — невероятный состав. И дело не в количестве имён, а в том, как все эти артисты сочетаются. Почти каждый герой — маленький кристалл, который светится по-своему.

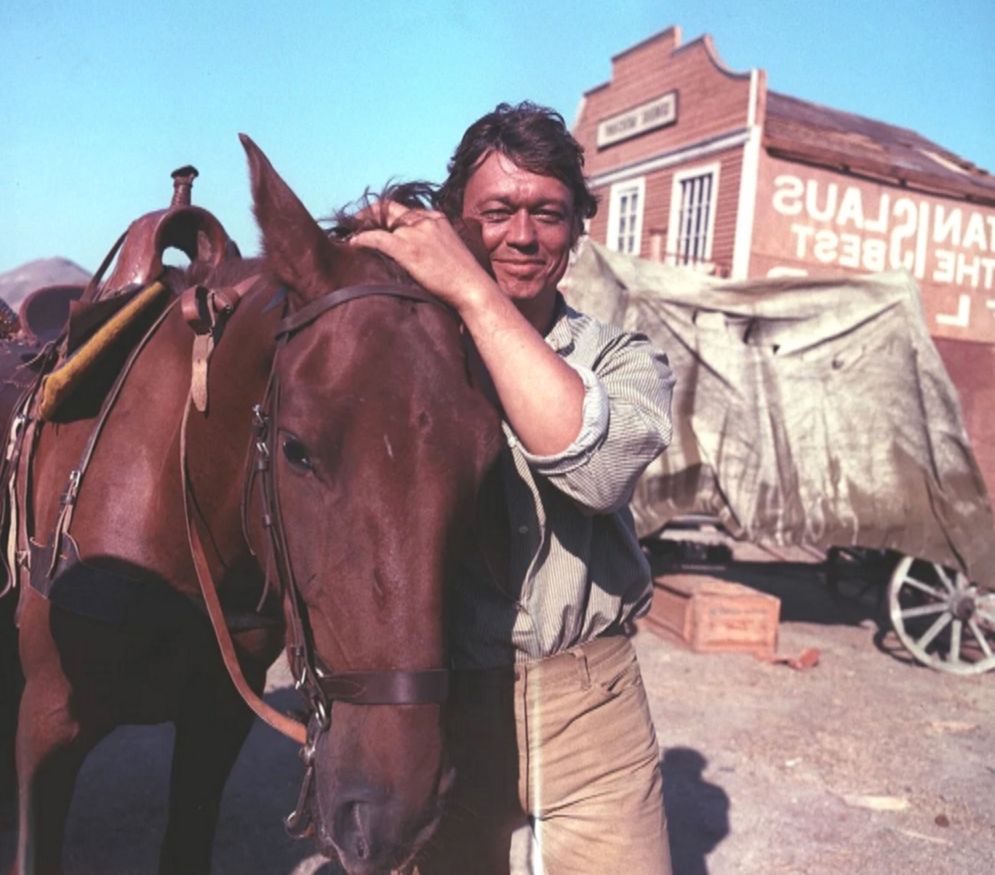

Андрей Миронов — мягкий, почти хрупкий человек, который верит в силу искусства больше, чем в любую реальность. Видно, что он уже устал, но его взгляд по-прежнему живой, глубокий.

Николай Караченцов — горячий, шумный, бесконечно обаятельный боец, который по-детски восторжен, когда видит на экране чудеса.

Михаил Боярский — герой-разбойник с чарующей внешностью и голосом, будто созданный для вестернов.

Олег Табаков — хитроумный и обаятельный хозяин салуна, который словно родился за барной стойкой.

Александра Яковлева — символ советской экранной красоты тех лет, эффектная и при этом невероятно теплая.

Игорь Кваша, Лев Дуров, Леонид Ярмольник, Семён Фарада, Спартак Мишулин — яркие характерные актёры, каждый из которых на экране даже в нескольких минутах остаётся незабываемым.

В какой ещё картине можно увидеть столько мастеров в одном кадре? Сегодня — пожалуй, ни в одной.

Разговорный юмор — живая ткань картины. Он не строится на штампах. Он родился из актерской подачи, мимики, пауз. Фразы запоминались не потому, что их специально выписывали на плакаты, а потому что они звучали естественно и точно попадали в настроение сцены.

Зритель смеялся, но за смехом начинал понимать: фильм не про драки и не про комедию. Он про влияние искусства на человека. Городок меняется не сам по себе. Его изменяют фильмы.

Добрый, мягкий, светлый кинематограф Джонни Фёста превращает глухой салун в почти образцовое место. Люди начинают вести себя иначе: появляются вежливость, дружелюбие, порядок. А потом приезжает мистер Секонд.

И всё снова идёт под откос. Потому что другое искусство, мрачное, агрессивное запускает обратную реакцию. Люди начинают подражать тому, что видят на экране.

Создатели фильма не прятали этот смысл. Они прямо говорили: зритель впитывает всё. И вопрос лишь в том, что ему показывают — свет или тень. И это звучит сегодня даже громче, чем в 1987-м.

Но что важно — при всей внешней комедийности в фильме нет жестокости, которая делает зрелище тяжёлым. Даже конфликты показаны мягко: без деталей, которые могут отпугнуть. Это объясняет, почему фильм рекомендуют для семейного просмотра до сих пор.

Последняя роль Андрея Миронова и почему это воспринимается символично. Знать, что это его последний фильм, значит увидеть в каждом его движении чуть больше смысла. Он играет человека, который несёт искусство в мир. И так совпало, что сыграв эту роль, сам актёр завершил свой путь. Поэтому фильм воспринимается как прощание. Нежное, светлое.

Почему фильм продолжают пересматривать?

У каждого своя причина. Одни возвращаются ради юмора, который не устарел. Другие — ради музыки Гладкова, создающей атмосферу праздника. Третьи — из-за ностальгии по тем временам, когда кино верили как в чудо. Четвёртые — чтобы снова увидеть игру актёров, которую сегодня трудно повторить.

Но есть ещё одно объяснение: фильм оставляет надежду. Он напоминает, что человек способен меняться, пусть и ненадолго. И что хорошее искусство — это не лекция и не лозунг, а маленькая искра. Иногда её достаточно, чтобы внутри что-то дрогнуло.

Фильму уже почти сорок лет. А он всё ещё работает. Как так? Потому что он рассказывает историю о людях, которые выбирают, каким быть миру вокруг них. Потому что он показывает, что искусство — не украшение, а двигатель изменений. Потому что в нём нет цинизма, от которого мы сегодня так устаём.

И потому что, как бы пафосно это ни звучало, фильм подарил вечную мысль:

если хотя бы один человек стал лучше после встречи с хорошей историей — значит, она была рассказана не зря.