Её голос невозможно спутать — словно крик огня, от которого становится жарко даже в полной тишине. В нём было всё: судьба, кровь, упрямство, гордость. Соня Тимофеева — одна из тех, кто не просто выходил на сцену, а превращал её в поле битвы. Сражалась не с конкурентами, а с самой жизнью, упрямо доказывая: цыганская девочка из табора может стать звездой, которую слушает сам Паваротти.

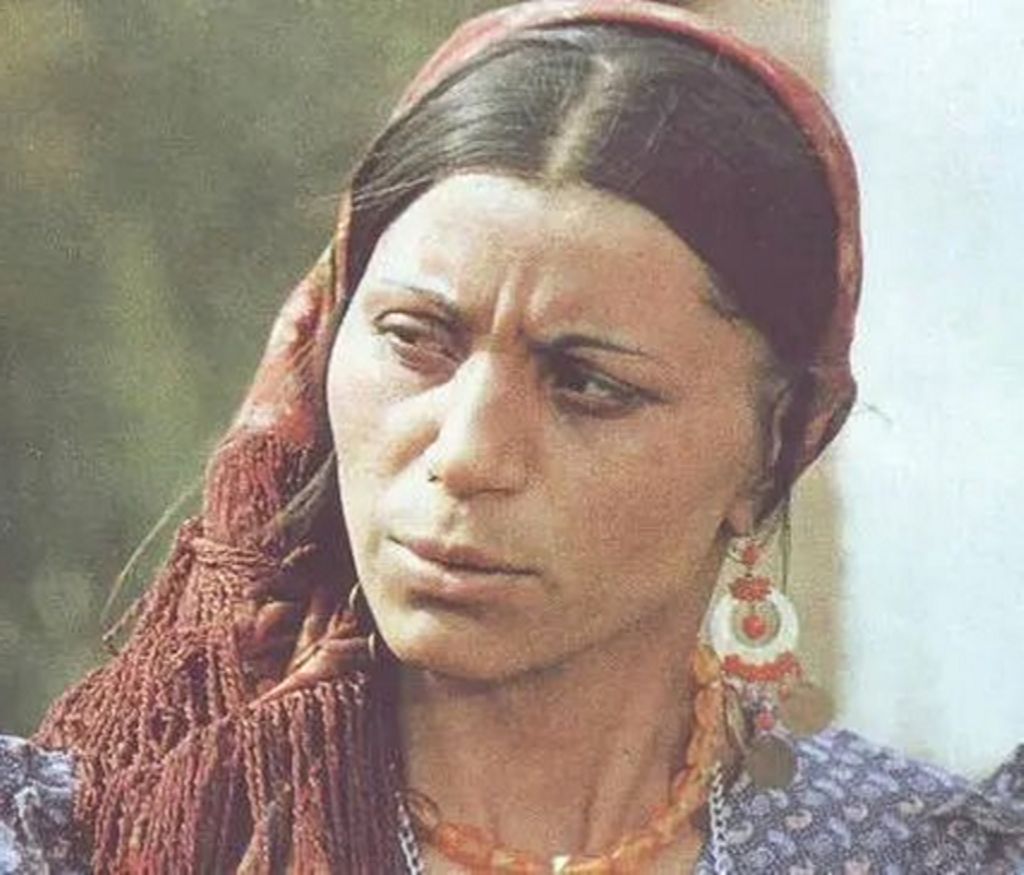

Она родилась не под светом софитов, а под шум костра — осенью 1944-го, под Ленинградом. Не в роддоме, а в таборе. Детство пахло дымом, мокрой землёй и конской гривой, а первый зрительный зал был из неба и ветра. Цыганский ребёнок, который уже тогда танцевал не ради забавы, а будто спорил с судьбой. Глаза — черные, цепкие. Подбородок упрямый. И характер — будто из закалённой стали.

Ей было всего четырнадцать, когда она решилась на то, на что редко осмеливались мужчины: сбежать от сватов, похитивших её для брака. Девчонка одна, в ночи, среди степи. Побег — не просто бегство, а первый манифест: «Я не принадлежу никому».

Этот шаг определил всё. В её жизни больше не было места покорности. Ни перед людьми, ни перед обстоятельствами. Соня пошла туда, где её ждали — сцена, свет, голос. Она имела за плечами два класса образования и целый табор таланта. Пела, танцевала, играла — и шла вверх без протекции, без связей, без дипломов.

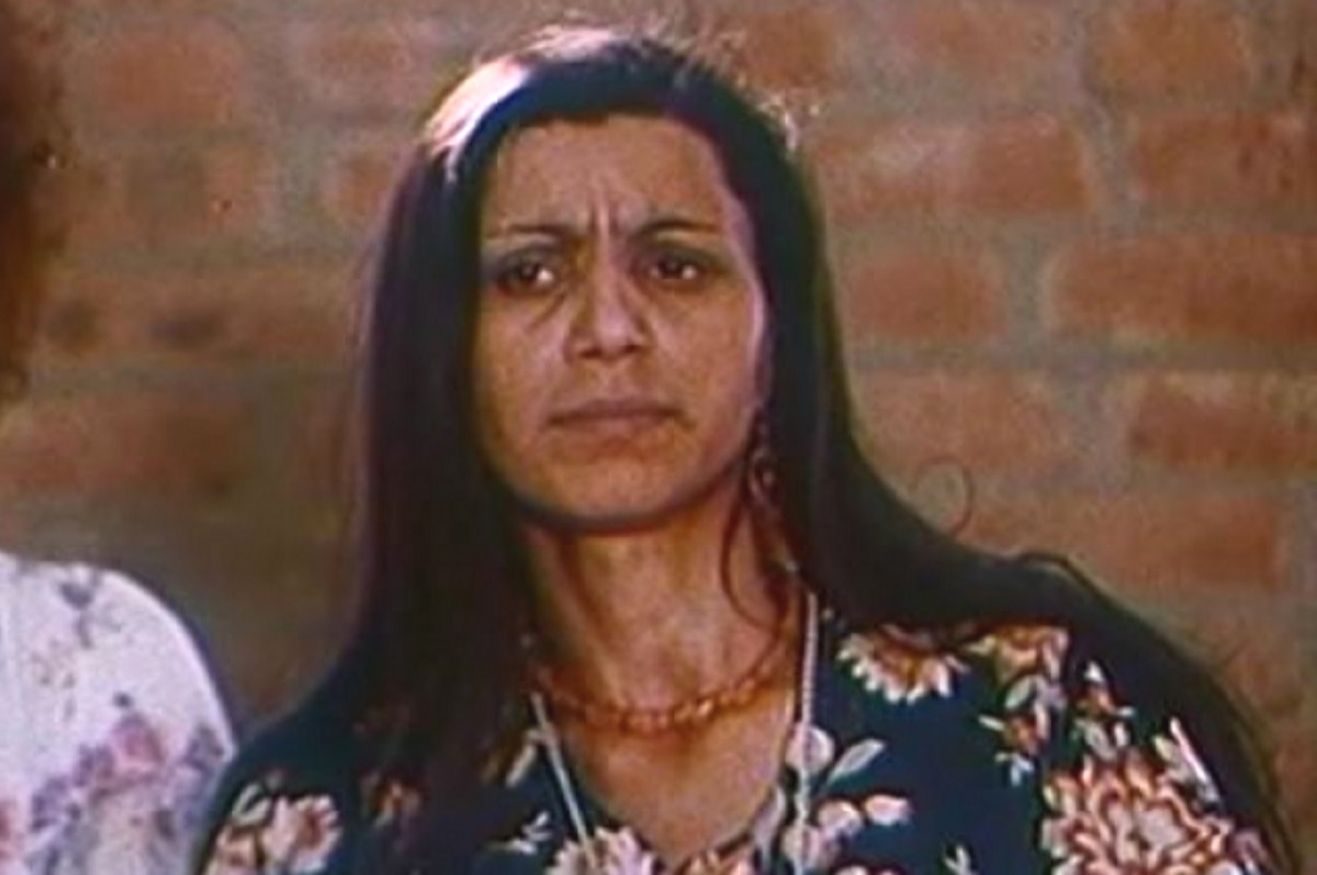

Когда Тимофеева впервые вышла на сцену московского «Ромэна», публика встала. Не из вежливости, а от шока. Она будто взорвала воздух вокруг себя. В её движениях не было театральности — только инстинкт. Взгляд — острый, как лезвие, смех — хрипловатый, живой. Она не изображала страсть — она ею дышала.

В «Ромэне» она стала своей — редкий случай, когда труппа не просто приняла новичка, а признала силу. На сцене Тимофеева танцевала так, будто у неё под кожей играли барабаны. Вскоре её заметили в кино. После «Цыгана» её знала вся страна. Её звали сниматься, петь, ездить, улыбаться в камеру. От табора до подмостков — путь, который в чужих биографиях растягивается на десятилетия, Соня прошла за несколько лет.

И тогда случилось невозможное — дуэт с Лучано Паваротти. Советская певица, цыганка, с голосом, как ураган, выходит на сцену «Ла Скала». С ним. Вживую. «Очи черные» звучат не как романс, а как клятва. Итальянцы в зале аплодировали стоя. Даже те, кто не знал её имени, понимали: это не экзотика, это правда.

Слава — как огонь. Греет и обжигает. Тимофееву любили зрители, но в артистической среде её успех не все воспринимали с восторгом. Говорили: «повезло», «просто типаж», «цыганка в моде». Но те, кто видел её вживую, знали — перед ними не типаж, а сила природы.

В советской эстраде 80-х, где всё регламентировано, она позволяла себе быть живой. Смех на репетиции, заплаканные глаза в гримёрке, танец до изнеможения. Она не играла цыганку — она ею оставалась, даже в белом костюме с перьями на концерте в Кремлёвском дворце. В ней было то, чего не прописывали в учебниках сценического движения: внутренняя свобода.

Но свобода редко бывает бесплатной. За каждым её шагом стоял риск, за каждым успехом — история боли.

Когда в кинотеатрах показали «Живой труп» с Баталовым, зрители впервые увидели Соню крупным планом. Не как фольклорную героиню, а как актрису. В её взгляде было что-то, что не требовало слов. Она могла просто молчать в кадре — и экран не пустел.

Потом были «Чёрная берёза», «Приваловские миллионы» — фильмы, где она не играла, а будто проживала судьбу заново, с тем же внутренним жаром, что когда-то спас её в четырнадцать лет.

Соня не умела быть «звездой» в привычном смысле. Ей было неловко от поклонников, она не любила пафосных интервью и не носила сценические наряды в быту.

Она по-прежнему кипятила чай на старой плитке, кормила голубей на подоконнике и никогда не заказывала такси — боялась казаться важной. Но при этом могла появиться на репетиции в платье, которое шила сама, с вышивкой, блестящей, как костры в таборе. Её контрасты были частью её сущности.

Личная жизнь шла по другому сценарию. Первая любовь — актёр Евграф Янковский, красивый, обаятельный, талантливый и… несвободный. Роман был бурным, настоящим, с письмами, ночными разговорами и планами, которым не суждено было сбыться. Он остался в семье, а Соня — с ребёнком на руках и разбитым сердцем. Тогда она впервые столкнулась с тем, что слава не спасает от одиночества.

Её спасла работа. На сцене «Ромэна» она стала главной героиней спектаклей, а в кулуарах о ней говорили — «знак эпохи». В её походке, взгляде, манере держать микрофон была энергия, которую невозможно было подделать. Она словно соединяла в себе прошлое табора и советскую современность, где цыганка могла стать символом свободы и силы духа.

А потом судьба свела её с Алексеем Хмелёвым — наследником громкой артистической фамилии. Его отец — народный артист СССР Николай Хмелёв, легенда МХАТа; мать — блистательная Ляля Чёрная, женщина, о которой ходили легенды, от Сталина до поэтов.

Союз казался невозможным: он — потомственный аристократ сцены, она — девочка из табора. Но именно в этом столкновении противоположностей и родилась та самая тихая гармония, о которой так мечтают.

Она переехала в квартиру на Тверской — просторную, старомосковскую, с видом на Кремль и тяжёлыми шторами цвета вина. Там всё дышало прошлым: антиквариат, фотографии, книги. А она — живая, гордая, с тем самым упрямым взглядом, что когда-то бросил вызов судьбе. Злые языки называли брак расчётом, но годы показали обратное. Вместе они прожили три десятилетия. Она научилась быть частью большой династии, не теряя себя.

В этом браке не было громких скандалов. Была любовь, как тихий свет настольной лампы — постоянная, теплая, надёжная. Алексей часто говорил друзьям: «Она — огонь, но умеет греть, не обжигая». Они вместе ездили на гастроли, вместе пили утренний кофе, вместе пережили и перестройку, и смену эпох.

Когда его не стало — сердце, внезапно, 2002 год — она замолчала. Для женщины, которая пела всю жизнь, тишина стала пыткой. Она перестала выходить на сцену, избегала встреч, почти не брала трубку. Её дом опустел, как будто вместе с мужем из него ушёл воздух.

Соня не старела — она просто угасала. Без жалоб, без истерик. Иногда, глядя на свои старые фотографии, она улыбалась и говорила: «Это всё было со мной? Как в кино».

Когда судьба забирает всё, иногда возвращает нечто другое — странное, но живое. Случайное знакомство в подземном переходе стало для Сони новым началом. Он продавал газеты. Она — бывшая звезда, которую в толпе уже не узнавали. Вячеслав Бобрик был моложе её на четверть века, но в его взгляде было то же, что когда-то притягивало зрителей к Соне: доверие.

Для тех, кто помнил Тимофееву на сцене, их встреча казалась фарсом. «Брак по расчёту», — шептались вокруг. Но она снова доказала, что чужие ярлыки ей неинтересны. Они прожили вместе двадцать лет — не в роскоши, не на афишах, а в реальности, где любовь измеряется не аплодисментами, а чашкой чая, сваренной вовремя. Он стал её тенью и опорой.

Когда она заболела, он не отходил ни на шаг. Болезнь не пришла внезапно — подкрадывалась. Сначала усталость, потом забывчивость, боли. Врачи ставили диагнозы: невралгия, деменция, истощение. Она же видела в этом другое — проклятие. Для цыганки, выросшей в таборе, мистика была не игрой воображения, а частью реальности. Она говорила тихо: «Мне сделали зло. Завидовали».

Кто-то улыбался, кто-то качал головой, но в её голосе не было театра. Только страх. Она верила, что кто-то из своих наложил на неё порчу — за успех, за счастье, за мужа-артиста. И эта вера сжигала сильнее болезни. «Это не сглаз, — говорила она, — хуже». Её мир, когда-то полный света, сузился до комнаты, где шторы всегда были полузакрыты.

Она редко вставала, почти не ела, а если включали старые записи, слушала с выражением, которое трудно описать. Там была и гордость, и боль, и удивление, будто она видит на экране кого-то другого. «Как же я так пела…» — шептала она.

Последние годы Сони Тимофеевой прошли в полутени, но рядом с ней был человек, которому не нужны были её афиши. Вячеслав читал ей газеты, ставил цветы на подоконник, разговаривал с ней даже тогда, когда она уже не отвечала. После её смерти именно он пришёл на телевидение, сжимая фотографию в руках, и произнёс фразу, от которой зал замер:

— Я всё время разговариваю с ней.

В марте этого года её не стало. Её прах, по завещанию, похоронили в могиле первого мужа — Алексея Хмелёва — на Новодевичьем кладбище. Замкнулся круг: девочка из табора, певица «Ла Скала», жена потомственного артиста — теперь рядом с именами, вписанными в историю.

Соня Тимофеева прожила жизнь, в которой не было середины — только крайности. От кочёвого костра до кремлёвских залов, от дуэта с Паваротти до ночей в полумраке, от аплодисментов до тихого шёпота в переходе. Она не терпела равнодушия — ни к себе, ни к жизни.

Её судьба — не легенда и не сказка. Это история человека, который всю жизнь шёл против течения, не для славы, а потому что иначе не умел. И даже когда тело отказало, характер остался прежним — гордый, упрямый, цыганский.

Мы привыкли видеть артистов в свете софитов и забываем, что за этим светом есть тьма — не мрачная, а человеческая. Там, где боль не отменяет достоинства, а любовь не требует условий. Соня Тимофеева прожила именно так — без скидок, без фальши. И в этом её подлинная красота.

Что вы думаете — можно ли в сегодняшнем мире прожить жизнь так же открыто, не оглядываясь на чужие взгляды и страхи?