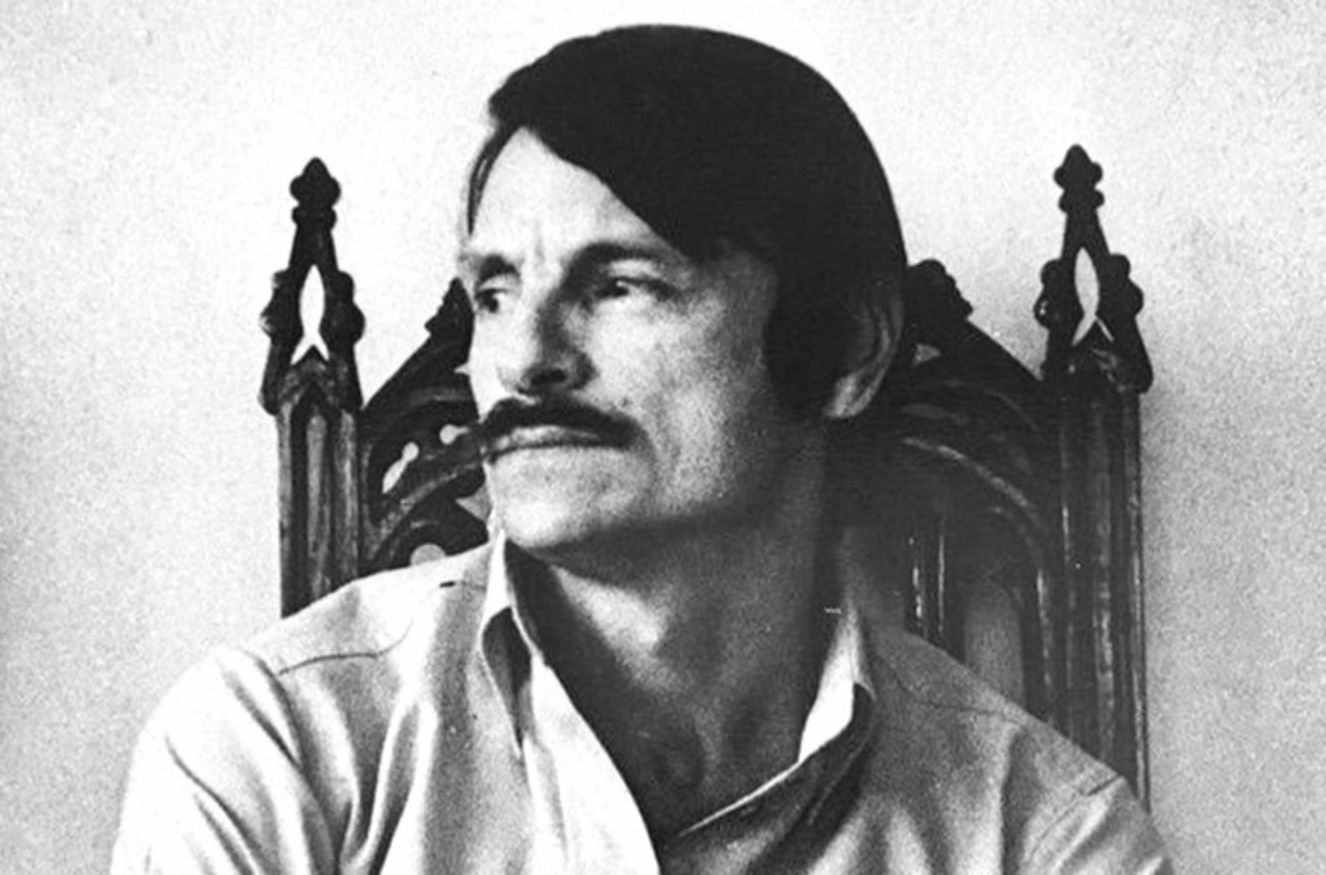

4 апреля 1932 года родился кинорежиссёр Андрей Тарковский.

Многие, наверное, не знают, что признанный эстет советского кино, король артхауса, которому этот жанр удалось сделать массовым, родился не в столице, а в селе Завражье Ивановской области. Несмотря на то, что вскоре мама увезла его в Москву, каждое лето они проводили в этом селе. По его собственным воспоминаниям, летом он ходил исключительно босиком по причине бедности.

В то время отец покинул семью, и маме было непросто в одиночку поднимать двух детей (у Андрея была ещё младшая сестра Марина). А в деревне в довоенные годы было легче прокормиться. Поэтому туда уезжали на каждое лето.

Через несколько лет, в начале 50-х годов, его любимой деревни не стало. Она навсегда оказалась на дне Горьковского водохранилища. Тарковский позже часто повторял, что «его детство ушло под воду». Возможно, поэтому в его картинах всегда присутствует вода.

Когда Андрею исполнилось 9 лет, началась война. С которой его отец вернулся инвалидом без ноги. У него была другая семья, так что помогать матери растить сына Андрея и дочку Марину он не имел возможности.

«Всем лучшим, что я имею в жизни, я обязан матери», — писал Тарковский. Особенно тяжело пришлось семье в военные и послевоенные годы — Мария Ивановна в одиночку, самоотверженно и не покладая рук поднимала двоих детей. «Мы ходили буквально босиком. Летом вообще не носили обуви, у нас ее не было. Зимой я носил валенки моей матери. В общем, бедность — это не то слово. Нищета!»

Поэтому с детства у Тарковского была сильнейшая мотивация стать знаменитым, а значит, и состоятельным человеком!

В Москве Андрей учился в школе недалеко от Павелецкого вокзала. Его соседом, одноклассником и другом детства был Андрей Вознесенский.

«Семья их бедствовала, — вспоминал Вознесенский. — Андрей где-то раздобыл оранжевый пиджак с рукавами не по росту и зеленую широкополую шляпу. Так появился первый стиляга в нашем дворе. Он был единственным цветным пятном в серой гамме тех будней…».

После школы Андрей Тарковский поступил в Московский институт востоковедения на арабский факультет. Сказалось влияние отца, который был не только известным поэтом, но и профессиональным переводчиком:

«Я поступил в Институт востоковедения, полтора года там проучился и ушёл в ужасе. Занятие арабским языком было настолько мучительным, лишенным какого бы то ни было чувства для меня. Странный язык. Грамматические формы образуются математическим путем».

В конце концов, после метаний в выборе будущей профессии Андрей поступил во ВГИК на режиссёрский факультет. И позже честно признался, что выбор этот был скорее интуитивным, чем осознанным.

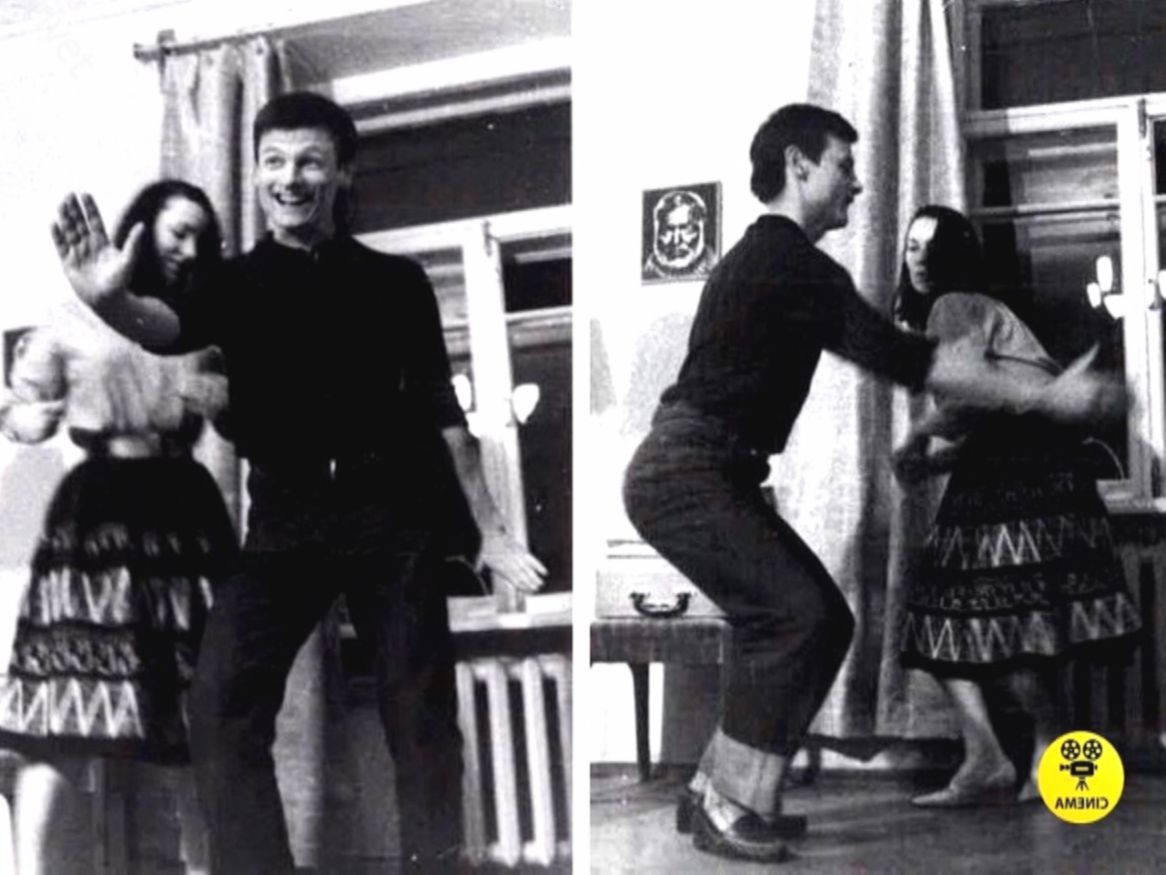

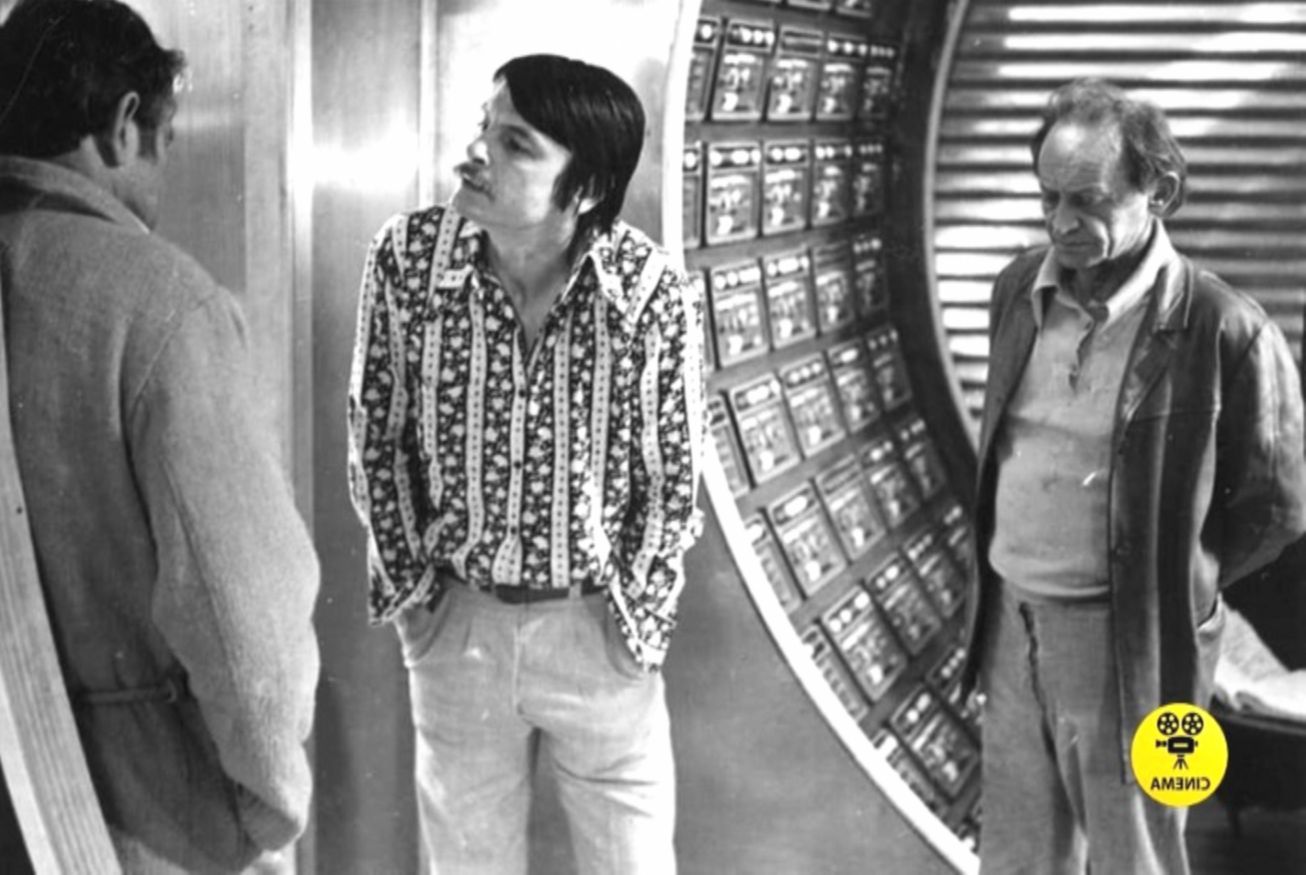

Его однокурсником был Василий Шукшин. Оба студента учились у Михаила Ромма и символизировали собой два противоположных лагеря советской молодежи тех лет. Один был стилягой, представителем столичной богемы, а другой был мужиком от сохи из далёкой российской глубинки, который и зимой, и летом ходил в кирзовых сапогах, как это было принято в послевоенной деревне.

Через пару лет столица наложила свой отпечаток и на гардероб Шукшина. Особенно забавно выглядело, когда модные и дефицитные в то время джинсы Василий заправлял в свои неизменные кирзачи.

А Тарковский в институте ходил как стиляга: в ярких пиджаках, в модных брюках и обязательно в стильных носках и заграничных туфлях. Оставалось только догадываться, где он всё это доставал?

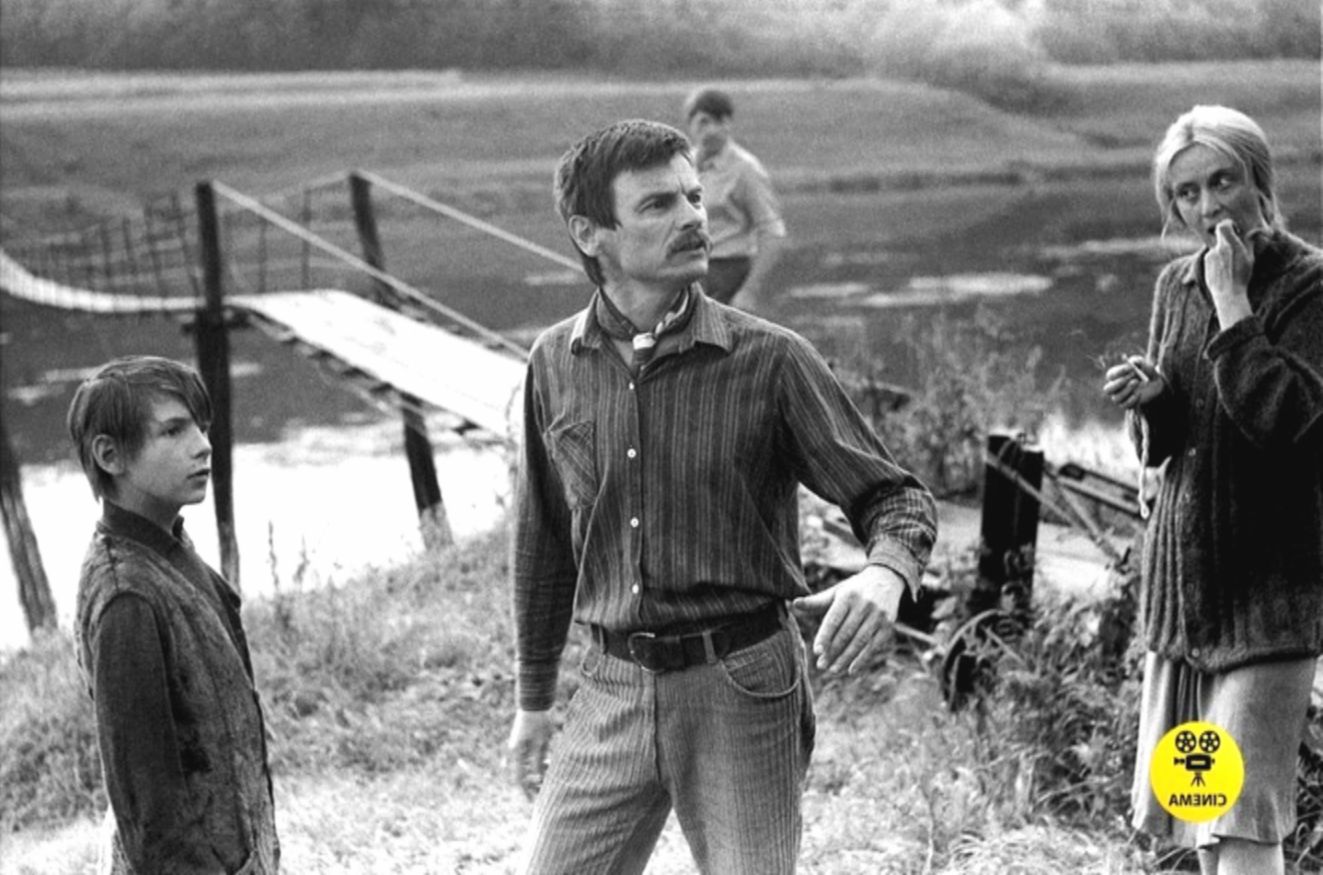

После выхода полнометражного дебютного фильма Тарковского «Иваново детство», престали обращать внимание на его вызывающее стиляжничество и заговорили об этом выпускнике ВГИКа, как о талантливом кинорежиссёре.

Это был первый случай, когда дебютную работу молодого режиссёра послали на кинофестиваль в Венецию. А там она произвела фурор и завоевала первого в истории советского кино «Золотого льва».

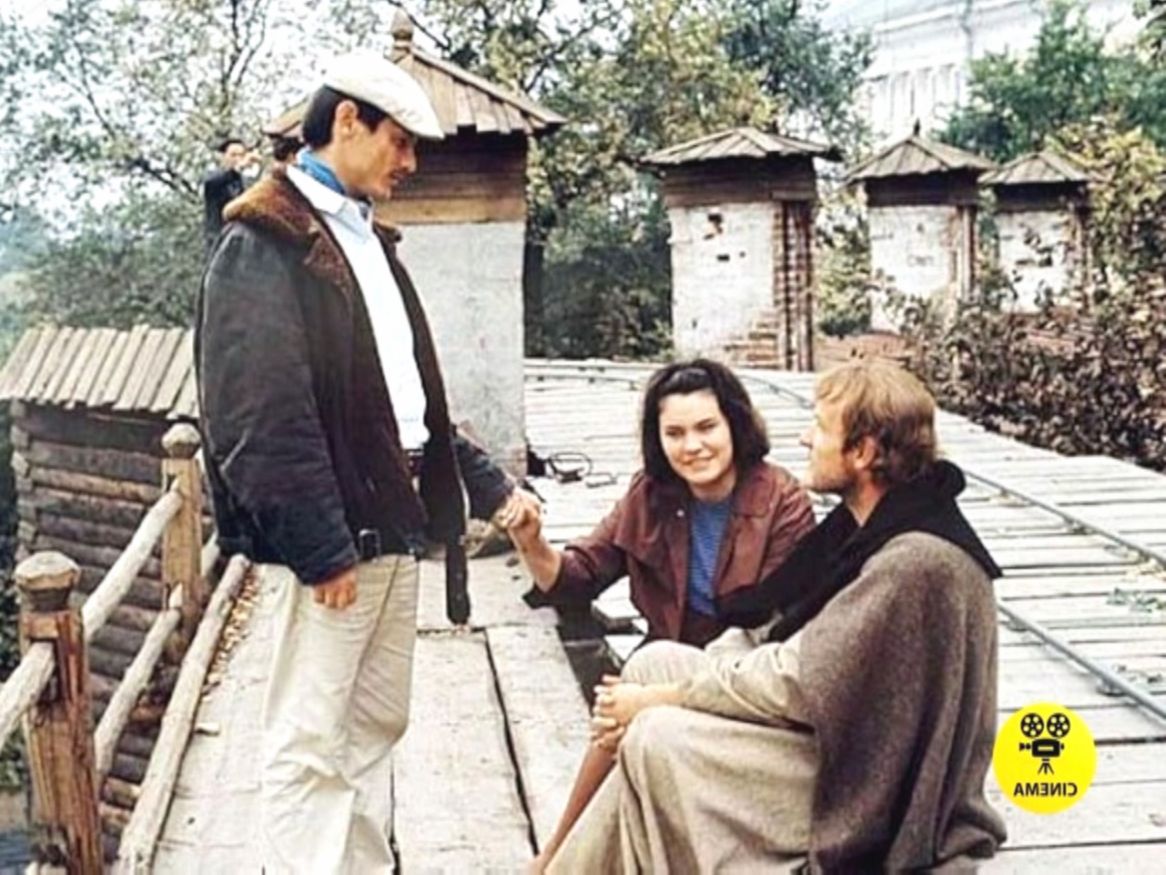

Но настоящую мировую славу Тарковскому принёс следующий фильм — «Андрей Рублёв» (Страсти по Андрею). Который завевал приз уже Каннского кинофестиваля. Причем привезла его на кинофестиваль не наша страна, а французская продюсерская компания, которая незадолго до этого выкупила у Советского Союза права на фильм.

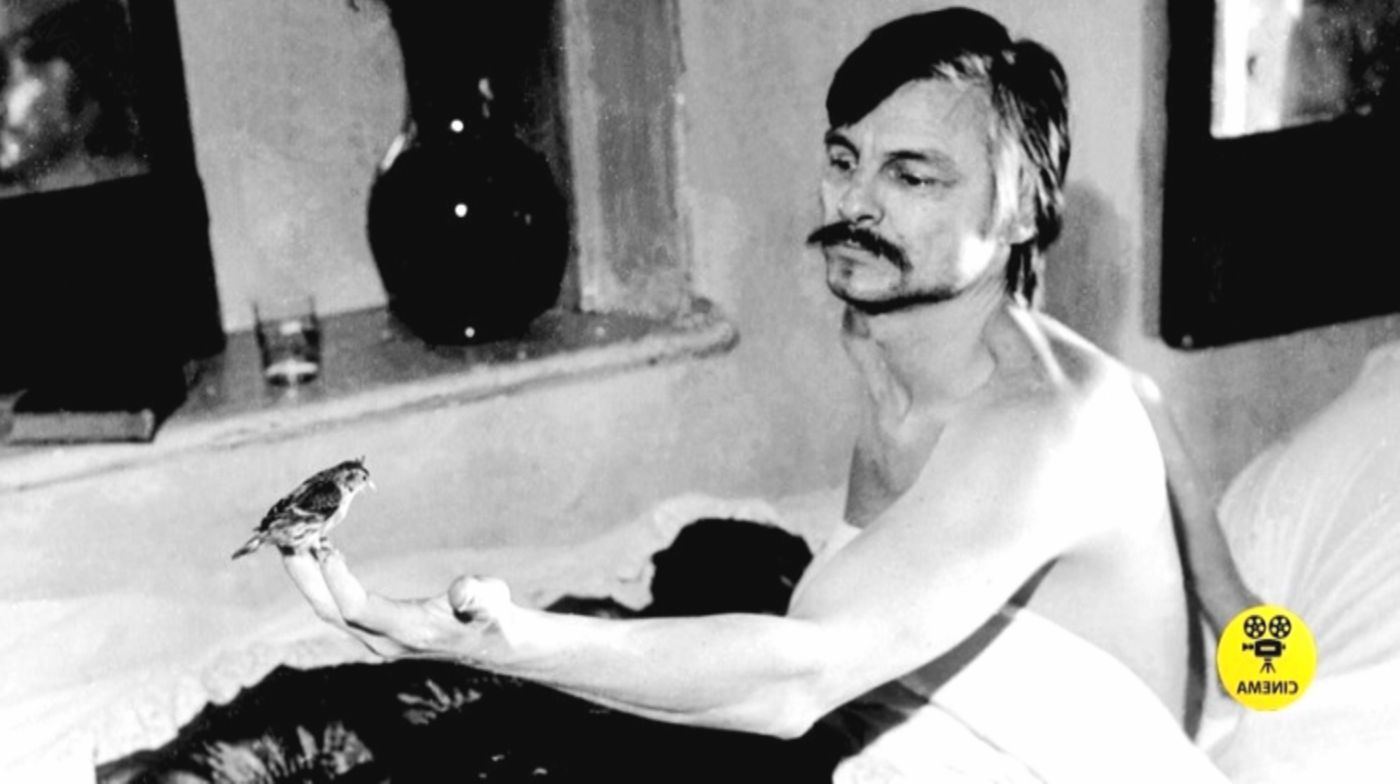

Андрей Тарковский снял всего семь картин. И он же был автором всех семи сценариев.

Все его фильмы имели громкие отклики как у нас в стране, так и в мире. Но это было кино не для всех. Поэтому коммерческую выгоду его творчество почти не приносило.

Свой последний фильм он снимал в Швеции после того, как чиновники из «Госкино» ему дали понять, что его возвращение в СССР никто не ждёт.

Он залез в долги к западным продюсерам и взялся снимать фильм «Жертвоприношение». И опять это была философская притча, далекая от массового коммерческого кино. Даже несколько премий кинофестивалей не помогли окупить затраты на картину.

Этот фильм он снимал, уже зная о своей смертельной болезни. В начале работы над картиной врачи диагностировали у него рак лёгких. В те годы это был смертный приговор. Был лишь вопрос времени – сколько месяцев осталось?

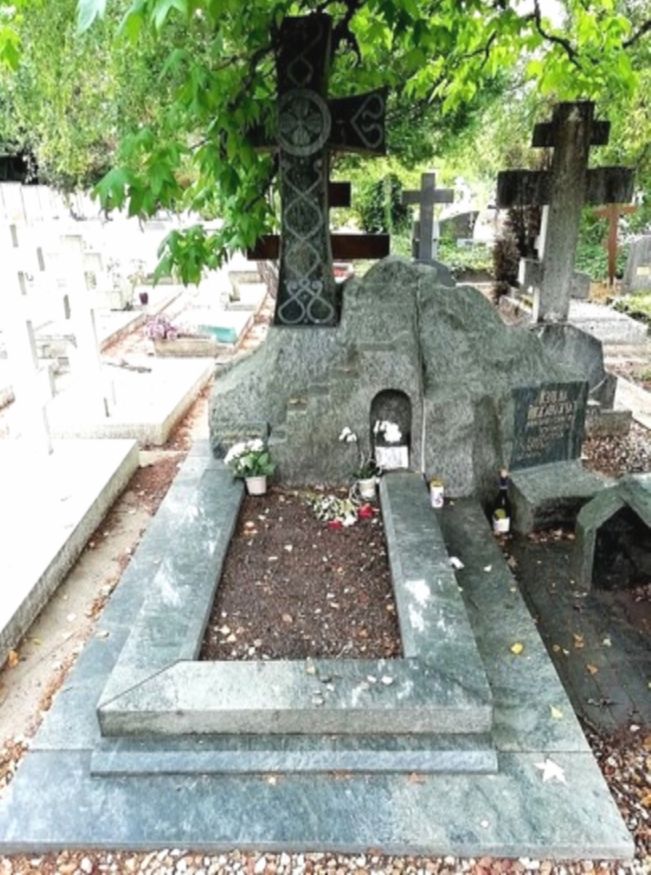

Тарковский завершил фильм в апреле 1986 года, а в декабре его не стало. 54-летнего режиссёра похоронили на знаменитом в Париже русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Но у вдовы не было денег, чтобы заплатить за могилу. Поэтому тело Тарковского было погребено в могилу с другим покойником – русским есаулом Владимиром Григорьевым из волны первой послереволюционной эмиграции.

Лишь через год были найдены необходимые средства, и тело кинематографиста перезахоронили в отдельную могилу.

На его надгробном камне высечены семь ступенек к небу по количеству снятых фильмов. А надпись на памятнике гласит: «Человеку который увидел ангела».

Сегодня исполнилось 93 года со дня рождения Андрея Арсеньевича Тарковского.