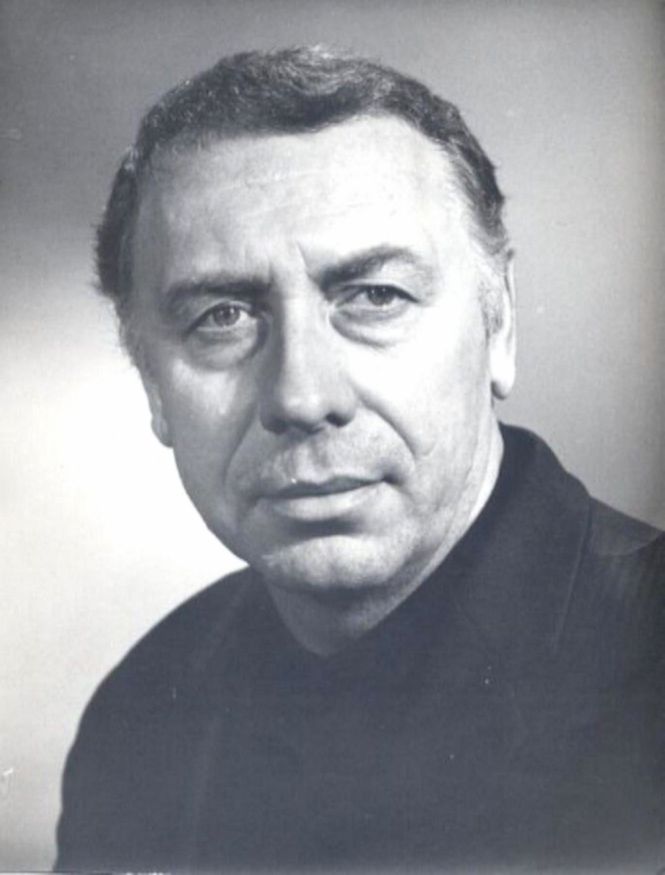

У него был голос, от которого узнавали даже спиной. Хрипловатый, будто пропущенный через наждак, но тёплый, человеческий, с тем редким оттенком иронии, который мог превратить любую фразу в афоризм. Анатолий Папанов.

Имя, знакомое даже тем, кто родился спустя десятилетия после его ухода. Волк из «Ну, погоди!», начальник ГАИ из «Берегись автомобиля», генерал Серпилин, доктор, фронтовик, шутник — сто лиц, сто интонаций. И за каждым — тот самый человек, который сам прошёл через ад и почему-то не ожесточился.

Он никогда не выглядел героем с плаката. В нём не было того глянца, от которого блестят телевизоры. На экране он казался живым, иногда неуклюжим, иногда взрывным, но всегда настоящим. Он не играл людей — он был ими. Кажется, в этом и заключался его секрет: не отделять роль от жизни. За этой естественностью стояли не только талант и труд, но и боль — физическая и внутренняя.

Родился он в Вязьме, в 1922-м. В доме, где по вечерам мать и отец играли в любительском театре. Маленький Толя стоял за кулисами, глотая запах грима и пыли. Там, под тусклой лампой, он впервые понял, что сцена — не просто подмостки, а способ дышать.

Когда семья переехала в Москву, рядом оказался «Мосфильм» — и парень начал шнырять туда, как к себе домой. Выпрашивал роли в массовке, таскал реквизит, наблюдал, как снимают — и впитывал, как губка.

Но реальность быстро оборвала мечты. В 15 лет он уже стоял у мартеновского котла, лил металл, чтобы помочь семье. Завод, пыль, шум. И всё же — вечерами театральная студия, первые роли, первые аплодисменты. Казалось, всё только начинается. А потом пришёл 1941-й, и началось совсем другое кино — без дублей и репетиций.

Он попал на фронт старшим сержантом, под Харьков. Весна 43-го, тяжёлая, грязная, с запахом гарей и сырого металла. Бомбёжка. Взвод стёрт в пыль. Из всей группы выжили трое. Один из них — Папанов. Ранения, контузия, госпиталь. Когда его комиссовали как инвалида, он уже хромал, и врачи говорили, что на сцену ему дорога закрыта. Но, видимо, в нём был тот внутренний двигатель, который не умеет останавливаться. Семь месяцев спустя он вернулся в Москву и подал документы в ГИТИС — с палкой, с хромотой, с обожжённым войной телом.

Приёмная комиссия сомневалась: кто возьмёт калеку в актёры? Папанов ответил просто: «Если возьмёте — вылечусь». И слово сдержал. Через несколько недель ходил без трости, но лёгкая хромота осталась навсегда. Она потом станет частью его походки, узнаваемой, как фирменный жест. Он не прятал её — просто шёл дальше.

На курсе у него была девчонка, тихая, незаметная, с фронтовыми глазами — Надежда Каратаева. Таких обычно не замечают. Но Папанов увидел. Не за внешностью, а за какой-то внутренней тишиной, в которой чувствовалась сила. Она, как и он, знала, что такое фронт, потери, письма, которые не дошли. Когда он впервые предложил проводить её после занятий, она просто кивнула. Так началась история, похожая не на роман, а на союз двух людей, переживших слишком многое, чтобы притворяться.

Они гуляли по ночной Москве, где пахло пылью, табаком и надеждой. Он шутил, она смеялась — негромко, будто боялась спугнуть счастье. Через два года они расписались, и с тех пор Папанов уже никогда не рассматривал жизнь без неё. Даже когда театры предлагали ему контракты, он ставил одно условие: только вместе с женой. Они скитались по стране, потом играли за границей — Польша, Литва, ГДР, Китай. Дешёвые гостиницы, гастрольные поезда, холодные гримёрки. Но для них это была дорога к настоящему делу.

Возвращение в Москву стало поворотом. Театр сатиры позвал обоих, и там началась та творческая жизнь, о которой мечтают актёры — работа, сцена, публика. Но именно кино сделало Папанова легендой. Хотя он, возможно, и не стремился к этому.

Сначала были короткие эпизоды — в кадре на секунду, имя в титрах где-то внизу. Он не брезговал ничем: съёмки, дубляж, участие в любительских постановках. Дома подрастала дочка Лена, а денег — как всегда — не хватало. Папанов соглашался на всё, что давало хоть какой-то гонорар. При этом ни разу не жаловался. Съёмки могли длиться по 18 часов, потом — театр, а ночью он возвращался домой и всё равно читал дочке сказки. Уставший, с сигаретой, с глазами, уставшими от света софитов, но с улыбкой.

Первым прорывом стала комедия «Совершенно серьёзно» — неожиданно лёгкий фильм, где его талант взорвался во всю мощь. Папанов умел быть смешным, не гримасничая. Его юмор был из тех, где смеёшься и чуть горько внутри. После этой роли его начали узнавать на улицах, приглашать, писать письма. Но по-настоящему всенародная слава пришла позже — с «Берегись автомобиля», «Детьми Дон-Кихота», «Служили два товарища» и, конечно, «Бриллиантовой рукой».

С тех пор его лицо стало символом целой эпохи — интеллигент с нервами рабочего, весельчак с хрипотцой, человек, у которого за спиной война и всё равно смех. Его герои всегда балансировали между сарказмом и состраданием. И, может быть, именно поэтому в них так верили зрители. Потому что, в отличие от глянцевых звёзд, Папанов не был идеальным — он был живым.

Но есть одно «но». Вся страна знала его по мультфильму, где он подарил голос волку из «Ну, погоди!». Казалось бы, роль второстепенная, озвучка. Но этот хриплый тембр, его «Ну, заяц, погоди!» — стал частью детства миллионов. И тут возник парадокс: актёр с сотней сильных ролей стал заложником одной фразы. Когда на улице ему кричали «Эй, Волк!», он усмехался, но потом признавался друзьям: «Жаль, что вы запомнили только моего волка. Я ведь в таких хороших фильмах играл…»

Он не злился — устал. Слава, как оказалось, не всегда награда. Иногда — просто клеймо, которое не отмыть.

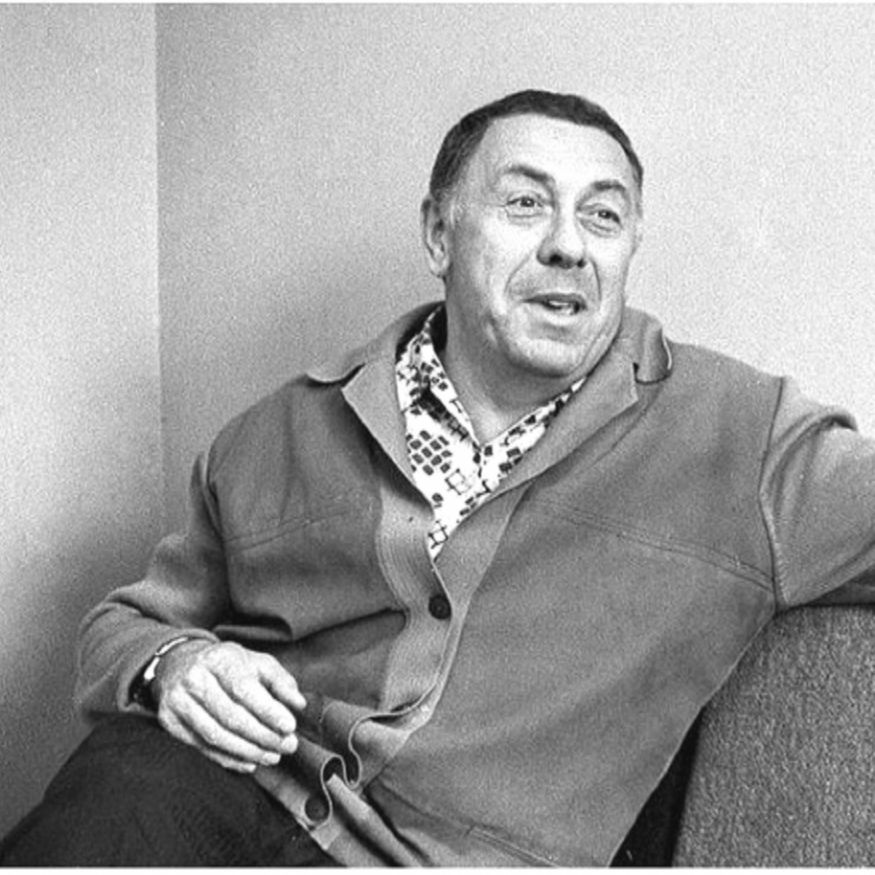

С годами он стал уставать. Не от ролей — от того, что люди начали путать экранного Папанова с настоящим. На съёмочной площадке от него ждали веселья, анекдота, фирменного прищура. А внутри в нём всё чаще появлялась тишина. Он был слишком честным, чтобы притворяться. В его глазах даже в комедиях мелькала грусть, будто человек знает, что за любым смехом — усталость.

В Театре сатиры он был любимцем. Но за кулисами коллеги видели, что Анатолий Дмитриевич всё чаще прикладывается к бутылке. Тогда это считалось почти нормой, актёрской «профдеформацией». Гастроли, съёмки, банкеты — алкоголь был частью среды. Но для него это стало ловушкой. Он не скандалил, не устраивал дебошей, просто тихо пил. И всё чаще возвращался домой поздно, с потухшим взглядом.

Надежда терпела. Она видела не порок — боль. Актёры редко умеют жить без сцены: когда софиты гаснут, остаётся только тишина. Однажды она сказала ему: «Ты сильный, но не вечный». Он молчал. Уйти она не смогла — и, может быть, именно это его спасло.

Перелом случился после смерти матери. Он переживал это как удар. На похоронах стоял, не говоря ни слова, а потом будто что-то в нём оборвалось. Через несколько месяцев он перестал пить совсем. В интервью позже сказал:

«Я взялся за ум, потому что знаю — мама смотрит на меня с небес. Ей стыдно и больно, если я живу не по-человечески».

Он стал другим. Начал бегать по утрам, обливался холодной водой, отказывался от жирного. Друзья шутили, что он будто заново родился. А он действительно вернулся — свежий, собранный, вдохновлённый. Играл в «Времени желаний», репетировал новые роли, озвучивал мультфильмы. Никто не подозревал, что это его последняя глава.

Летом 1987-го он вернулся со съёмок домой. Горячую воду в Москве отключили — сезон профилактики. Он, привычно закалённый, включил ледяную. Возможно, сердце уже подавало сигналы, но он не обратил внимания. Пошёл в душ — и не вышел. Сердечный приступ. Когда жена вернулась, он лежал на полу, словно просто устал.

Не было громких прощаний, пафосных речей. Его похоронили тихо, по-человечески. А потом вышли «Холодное лето пятьдесят третьего» и «Время желаний» — последние фильмы, где он всё ещё был жив. На экране он смеётся, спорит, командует, живёт. И трудно поверить, что через несколько недель его уже не станет.

Папанов остался в памяти не как идол, а как человек, у которого в голосе звучала вся страна — и боль, и ирония, и человеческое достоинство. Он не строил из себя героя, не гнался за славой, не примерял маски. Он просто жил — честно, до конца, не притворяясь.

Наверное, в этом и есть настоящий талант — не научиться играть, а не бояться быть собой.

Что вы думаете — почему актёры вроде Папанова остаются живыми десятилетия спустя, тогда как новые звёзды гаснут за один сезон?