В московских подъездах ещё висит специфический запах: старая краска, влажный бетон и что-то неуловимое, напоминающее ожидание. Именно в такой атмосфере обычно начинается путь тех, кто однажды оказывается на афишах.

Но за громкими именами редко угадывается тот момент, когда человек стоит на перроне с одним чемоданом и абсолютно пустыми карманами. Когда мечта — это не цель, а единственная вещь, способная согреть ночью.

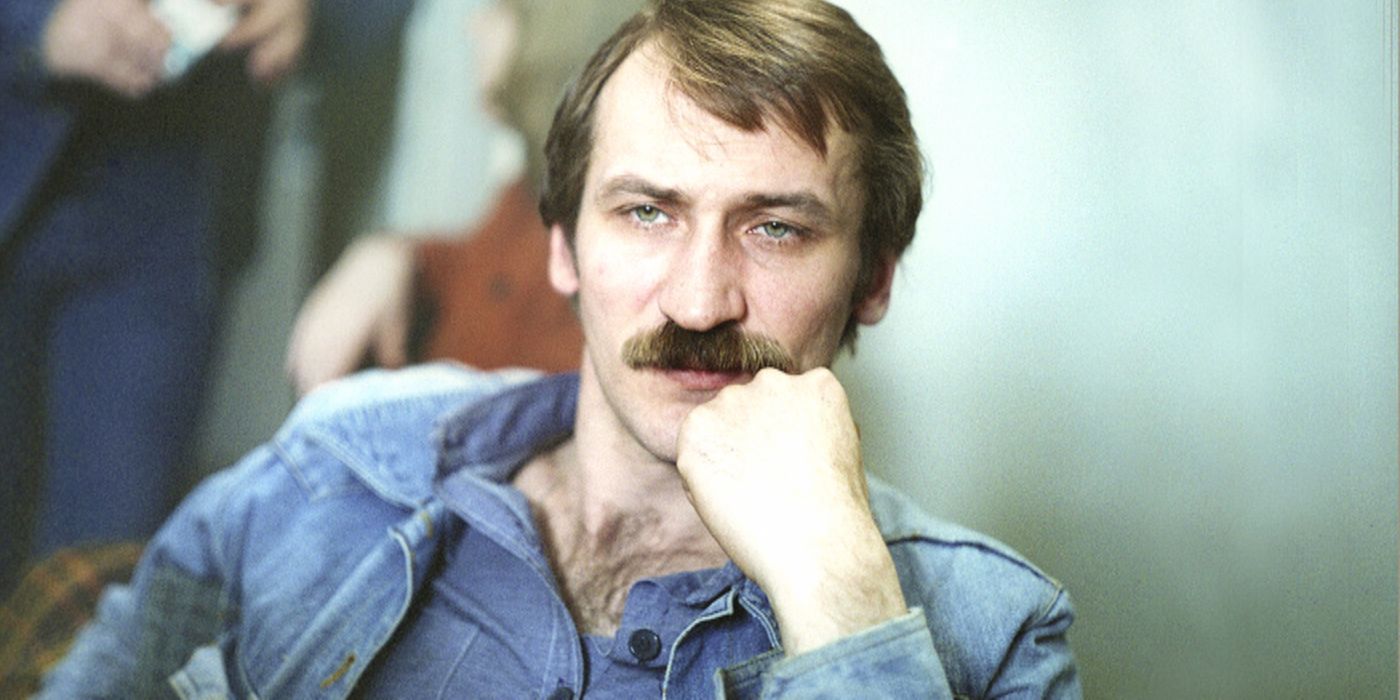

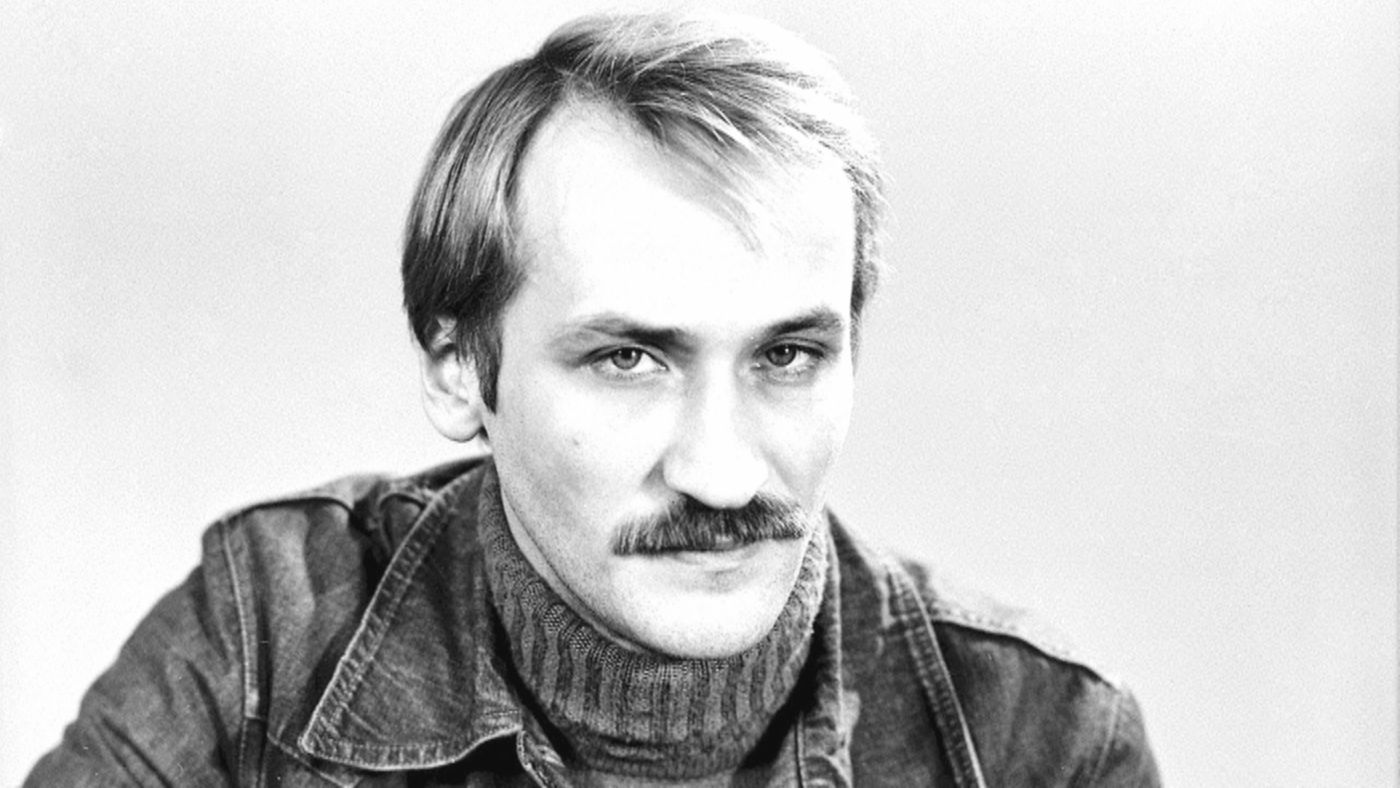

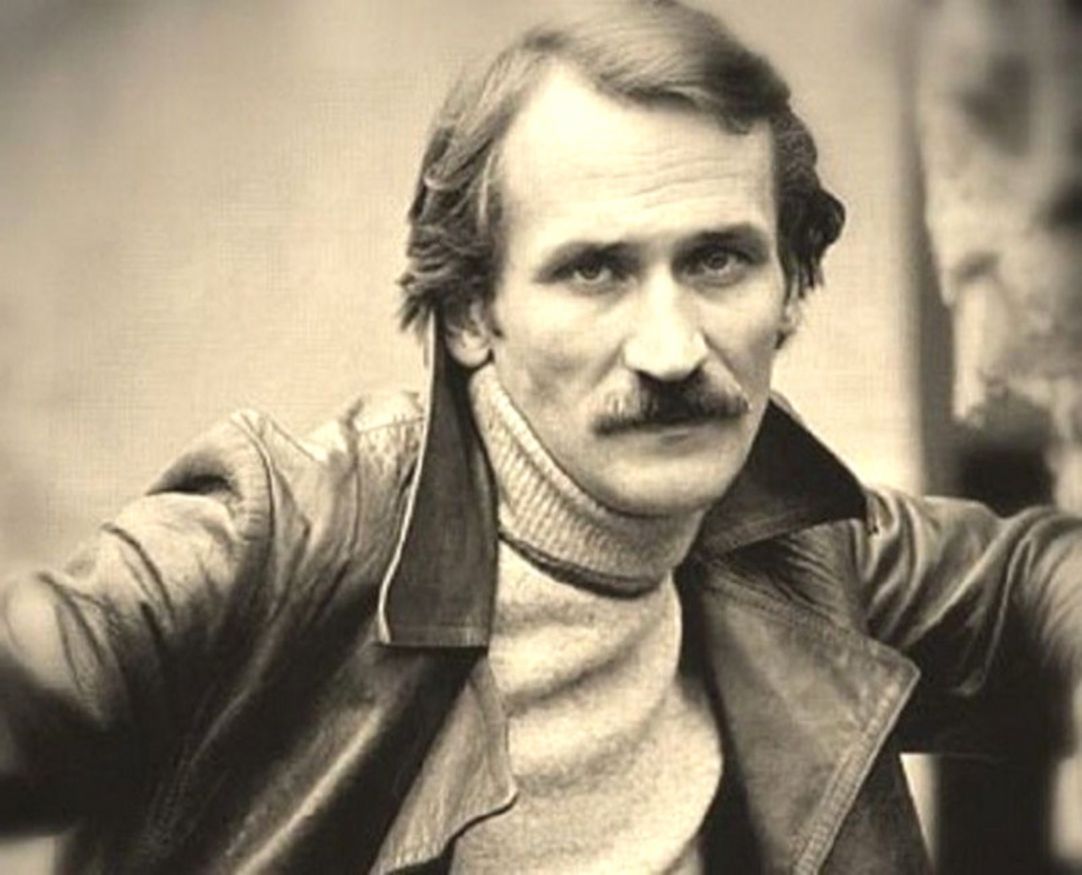

Про Леонида Филатова сегодня говорят осторожно, почти полушёпотом — не потому что боятся мифологизировать, а потому что его история и так звучит как готовый сценарий. Без глянца, без фанфар, без удобных легенд.

Парень из Ашхабада, который приехал в Москву не «покорять столицу», а просто попробовать: хватит ли сил дотянуться до режиссуры, к которой тянуло так же настойчиво, как других — к свободе.

Восемнадцатилетний Филатов в ту первую поездку выглядел скорее студентом-первокурсником, случайно забредшим не в ту аудиторию, чем будущим режиссёром. Карман — пуст, билет — в одну сторону, уверенность — зыбкая, но живая. Главная деталь — он уже тогда понимал, что кино для него не про славу.

Для него это возможность задать вопрос сразу тысячам людей и услышать ответ в тишине зала. Не просто играть роль — придумать её, вылепить, заставить дышать.

С таким настроем он и приехал поступать во ВГИК. Но Москва — город, который любит испытывать. Едва сошёл с поезда, как выяснилось: экзамены начнутся через два месяца. Денег — на пару недель, жилья — никакого. Домой возвращаться бессмысленно, оставаться — опасно. Здесь многие ломались, уходили работать грузчиками, строителями, официантами. Кто-то спивался, кто-то уезжал навсегда.

Филатов выбрал третий вариант — дерзкий, на грани отчаяния. Он пошёл сдавать экзамены… в Щукинское училище. Не потому, что мечтал стать актёром. Просто нужно было как-то выжить. И если судьба открывает дверь — глупо стоять на пороге и рассуждать, ту ли ты выбрал.

На актёрское отделение он попал без протекции, без знакомств, без красивых историй о «замеченных талантах». Чистый конкурс, чистый азарт. До сих пор удивляет, как легко он прошёл туда, где многие сыпались на первом туре. Возможно, сработало то самое внутреннее напряжение человека, который не имеет второго шанса.

Ирония в том, что именно Щука отняла у него годы, которые он изначально хотел отдать режиссуре, и одновременно дала ему имя, голос и карьеру. Он пришёл туда, чтобы переждать кризис, а в итоге нашёл новое призвание. Пусть и временное: увлечение актёрством оказалось настолько мощным, что о режиссуре он вспомнил только спустя четверть века.

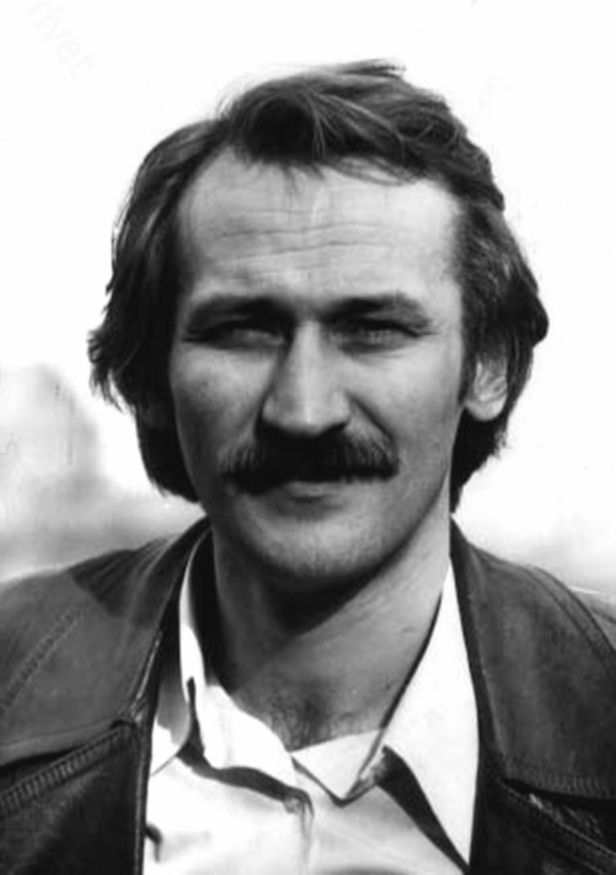

На первых курсах Филатов был почти фанатичным: впитывал всё, что видел, словно пытаясь наверстать то, что не успел в Ашхабаде. Он учился в стенах, где считалось честью просто оказаться рядом с теми, кто уже сформировал лицо кино.

На соседних курсах учились Михалков и Вертинская — кумиры, о которых в Ашхабаде говорили как о недосягаемых. И вот судьба решила, что они будут ходить одними коридорами. Смешно, но настоящая ирония проявилась позже: Михалкова отчислили, а Филатова вскоре знала вся страна.

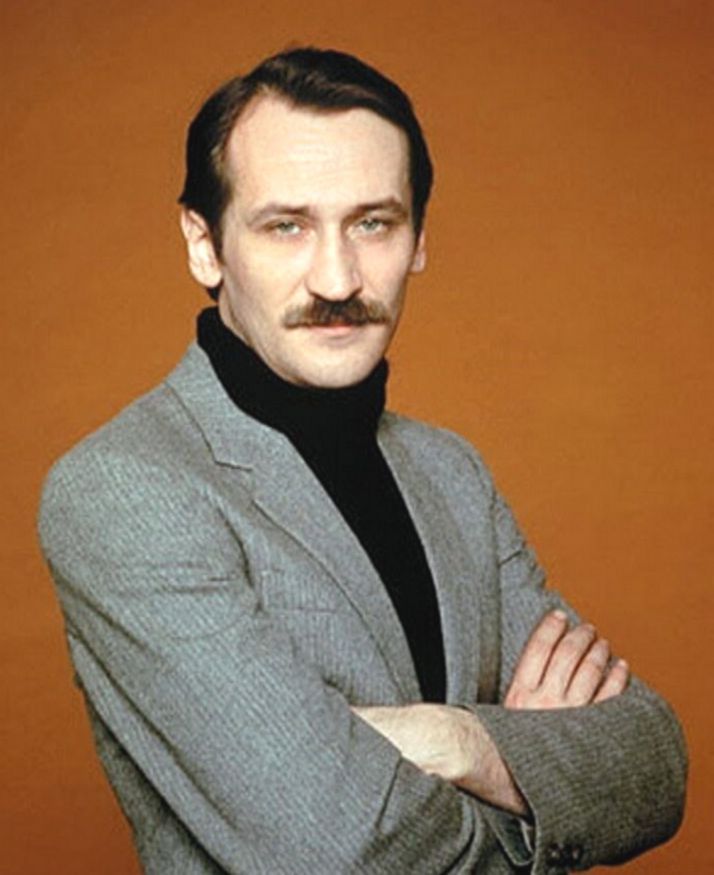

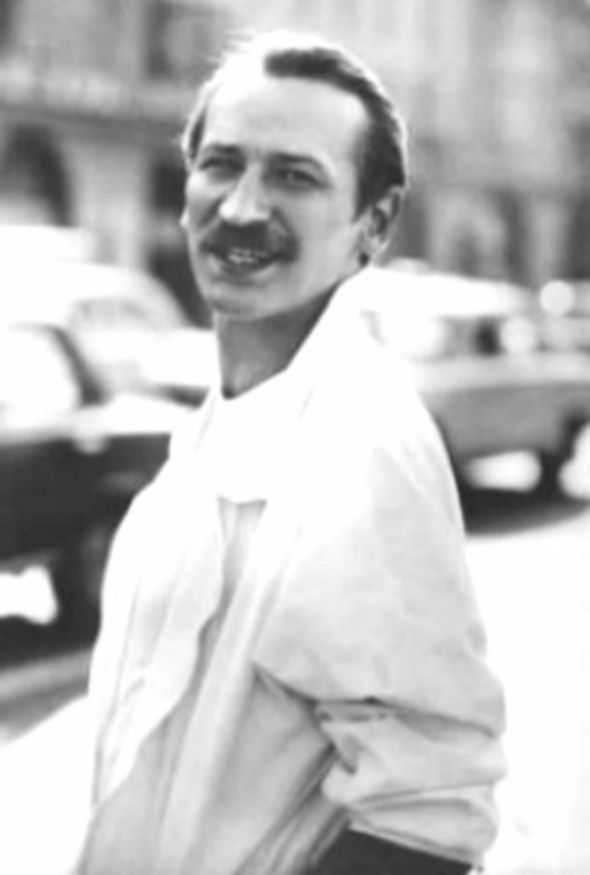

Его актёрская карьера вспыхнула почти случайно — как искра, которая попадает в сухую траву. Фильмы, в которых он снимался, становились заметными, потом популярными, а после «Экипажа» его лицо вдруг оказалось в статусе символа. Зрители легко клеят ярлыки: секси-идол, герой поколения, романтический образ.

А сам Филатов при этом стеснялся даже открытого кадра. На съёмках эротической сцены он закутывался в одеяло — не ради шутки, а от элементарной человеческой неловкости. Трудно поверить, но советский «секс-символ» сидел на площадке, укутанный как школьник, боящийся выйти на сцену.

Слава пришла быстро, но он не забывал главного — режиссёрская мечта стояла на полке и ждала своего часа.

В 1990 году этот час настал.

К началу девяностых Филатов уже был человеком, который мог позволить себе не торопиться. Но именно в такие моменты обычно случается обратное — появляется ощущение, что время уходит, что если не сейчас, то уже никогда. Он хотел свой фильм. Настоящий. Не участие, не роли, а контроль за каждым кадром, за дыханием истории, за тем самым смыслом, который ради кино стоило терпеть годы.

Так появилось решение снять «Сукиных детей». Сам себе сценарист, сам себе режиссёр и даже актёр — комбинация, которую часто называют самонадеянной. Но в тот период на Таганке был такой накал страстей, что любое творческое действие становилось актом сопротивления.

Любимов уезжает, театр трясёт от внутренних конфликтов, страна меняется быстрее, чем кто-либо успевает осознавать… И на этом фоне Филатов решает снять фильм о том, что болит.

Картина вышла в 1991 году, в тот самый переломный момент, когда у людей то исчезали, то появлялись деньги, когда кинотеатры пустели, а люди выбирали хлеб, а не билеты. «СукинЫ дети» собрали высокие оценки, взяли первую премию на «Кинотавре», но прошли почти бесшумно для широкого зрителя. И дело было не в качестве — у фильма просто не было шанса.

Лента с болью и сатирой вышла в эпоху, когда у зрителя болело всё. Однако режиссёрский дебют оказался мощным. И тот факт, что через два года Филатов решился на новый проект, казался логичным продолжением — человек наконец получил право снимать то, что хотел всю жизнь.

Повесть «Свобода или смерть» он написал давно. И экранизация должна была стать точной, едкой, трагикомической. Главный герой — Анатолий Парамонов, эмигрант, который сбегает от советской системы, чтобы обнаружить другую — не менее жесткую: одиночество, предательство, иллюзии, из которых не построить дом. История, которая в девяностые звучала обидно честно. И, по замыслу Филатова, должна была прозвучать громче.

Каст был собран великолепный — актёрская сборная, которую можно было бы показывать в учебниках: Ахеджакова, Чурикова, Губенко, Арлазоров… Всё складывалось слишком идеально. Слишком гладко. А там, где избыточная гладкость, обычно появляется первый треск.

И треск действительно случился — ещё до первого полноценного съёмочного дня.

Камеры уже стояли, свет выставлен, партнёры готовы работать, а Филатов вдруг начал терять координацию. Странное головокружение, шаткость, движения будто не слушаются. Кто-то шепнул, что «режиссёр, наверное, вчера перебрал». Французские коллеги удивлённо переглядывались — они видели такого поведения только у людей, вышедших в кадр после бокала лишнего.

Это было не смешно. И стало только хуже.

Пока разбирались с состоянием, выяснилось, что директор… забыл негативы в аэропорту. Настоящие, единственные. В то время это было преступлением, сравнимым с поджогом павильона. Затем возникли проблемы с финансами, внезапные задержки, организационные нестыковки. Проект будто кто-то толкал локтями, нашёптывая: «Остановись. Подожди. Ты идёшь вслепую».

Но азарт — мощная штука. Особенно у человека, который ждал свою режиссёрскую возможность десятилетиями. Филатов упорно игнорировал все знаки. Он двигался вперёд, потому что иначе — зачем было столько лет мечтать?

Фатальной ошибкой стало то, что главную роль он оставил себе.

В этом не было тщеславия. Скорее — желание сделать точно, тонко, чтобы герой был прожит, а не сыгран. Но двойная нагрузка требует нечеловеческих ресурсов. И те ресурсы предали в самый ненужный момент.

Инсульт настиг его резко. Он выжил — но словно стал другим человеком. Слова давались с трудом, движения — с усилием, голос будто проваливался внутрь. Не успел оправиться, как последовала новая беда: срочная операция, удаление почки. Силы таяли. Творчество казалось чем-то далёким — и это, пожалуй, мучило больше всего.

Проект остановился. Фактически умер. А незавершённая роль Парамонова стала для Филатова внутренней незаживающей раной. Он говорил, что никогда себе не простит того решения — сыграть самому. Тонкая вещь: человек, который всю жизнь мечтал о режиссуре, пал не от критики, не от провала, а от собственного перфекционизма.

После его смерти осталось несколько часов отснятой плёнки — разбросанные куски истории. Эксперты до сих пор спорят: можно ли монтировать то, что не доведено до конца? Одни уверены, что попытка станет оскорблением замысла. Другие — что мир лишился фильма, который мог бы звучать сегодня особенно остро.

И ведь правда — темы, которые поднимал Филатов, будто отлиты из современности: иллюзии эмиграции, одиночество, ломка идентичности, поиск свободы, которая всегда оказывается условной. Его взгляд был трезвее, чем позволяла эпоха. И в этом парадокс — то, что казалось частной трагикомедией, превратилось в универсальный диагноз.

Он ушёл в 2003 году, оставив роли, стихи, передачи и один незавершённый фильм, который теперь напоминает о нём громче любой биографии. Нельзя сказать наверняка, что было бы, если бы он отдал главную роль другому актёру или сделал паузу между проектами. Судьба редко даёт возможность открутить назад.

Но иногда возникает ощущение, что «Свобода или смерть» и должна была остаться именно такой — незаконченным монологом о человеке, который всю жизнь искал форму для правды, но сказал главное именно недосказанностью.

У Леонида Филатова была странная черта: чем сильнее вокруг сгущались обстоятельства, тем тише он становился. Не драматично, не пафосно — просто будто отступал внутрь, оставляя вокруг себя пространство, свободное от лишних слов.

Возможно, именно поэтому его фильмы и роли так легко держат паузу. В них нет фальшивой декларативности, нет призыва к восхищению. Даже когда речь заходит о его незавершённой работе, тон будто сам выстраивается уважительный, но без поклонения.

Любопытно другое: люди, далекие от кино, часто воспринимают творческие профессии как прямую дорогу к свободе и роскоши. Достаточно поступить во ВГИК, пройти кастинги — и живи спокойно. Филатов своим путём будто подчеркнул обратное: в этой профессии нет ничего предсказуемого.

Звёздный статус может оказаться ловушкой, съёмки — смертельным марафоном, признание — испытанием на стойкость. И даже мечта, ради которой едут за тысячи километров, может обернуться той самой точкой, где человек ломается.

Но самое ценное в его истории — не трагизм. Ценность в внутренней честности. Филатов всю жизнь не подстраивался под эпоху. Ни под советскую, ни под постсоветскую. Не пытался понравиться, не лепил из себя героя, не обустраивал биографию в удобных формулировках.

Он мог быть неудобным, резким, странным, замкнутым — но всегда оставался собой. И именно эта особенность объясняет, почему спустя годы о нём вспоминают не как о «звезде», а как о человеке, оставившем след без громких жестов.

Его незаконченную картину часто пытаются трактовать как символ — мол, режиссёр не смог завершить историю о свободе, потому что сам оказался в плену обстоятельств. Но подобные интерпретации слишком удобны.

На самом деле незавершённость «Свободы или смерти» — не метафора, а жестокая правда профессии. Иногда у кино просто не хватает времени. Иногда судьба сильнее замысла. И иногда лучший фильм — тот, что остаётся в процессе.

И всё же удивительно: чем больше проходило времени, тем яснее становилось, насколько остро Филатов чувствовал болевые точки общества. Он говорил о предательстве тогда, когда это слово произносили шёпотом. О травме эмиграции — когда её считали освобождением. Об одиночестве — когда внешне все дружили. Он видел невидимое и платил за это нервами, здоровьем, жизненной энергией.

Если бы ему дали ещё пару лет, он, возможно, завершил бы свой фильм. Возможно, снял бы другой. Возможно, вообще перестал бы снимать и вернулся к поэзии. Но история не любит сослагательных наклонений. И тем сильнее ценность того, что реально осталось.

Филатов — не легенда, не икона, не бронзовый памятник. Он — показатель того, как выглядит человек, который никогда не предаёт собственную планку. Не подгоняет себя под формат рынка. Не выпрашивает признания. Тихий, глубокий, упрямый — и в этом удивительно современный. Без позы, без желания нравиться.

И когда сегодня пересматриваешь его интервью, тексты, роли, возникает ощущение: он бы не одобрил глянцевых разговоров о собственной судьбе. Ему был ближе прямой взгляд, без дешёвых украшений. Даже боль он предпочитал переживать без шума.

И, пожалуй, именно поэтому его история звучит честно. Жёстко, но честно.

Так же честно, как тот незаконченный фильм, который он так и не смог завершить.

Что вы думаете: незавершённый фильм — это потеря или, наоборот, единственно верная форма для замысла Филатова?