Осень 1980-го вошла в память не календарём, а странным ощущением: будто в чужой, по-советски осторожный быт внезапно просочился другой мир — маленький, резной, пахнущий деревом и чужой культурой.

«Каникулы Кроша» крутили по телевизору, а вся страна неожиданно уткнулась взглядом в крошечных японских человечков — нэцкэ, будто упавших на экран из чужой эпохи. Школьники пытались разглядеть их через помехи «Рекорда», взрослые недоверчиво всматривались, будто эти фигурки способны выдать какой-то шифр.

Тогда большинство и услышало новое слово — «нэцкэ». Слово, которое в нашей культурной среде звучало так же неожиданно, как гром среди методички. Впрочем, кто хотел, давно мог пройтись до Музея Востока и увидеть миниатюры своими глазами. Но фильм сделал то, чего не достигают даже музейные витрины: вывел маленький предмет на уровень массового символа.

Не последнюю роль в этом сыграл Максим Горький — тот самый, которого привыкли обсуждать через призму политического веса, а не через его странное увлечение. А между тем коллекция нэцкэ у Горького была внушительной, почти безумно аккуратной.

Писатель заказывал шкафы по собственным эскизам, превращая хрупкие фигурки в маленькую армию немых свидетелей. И тут возник эффект, который редко случается: советский зритель увидел предмет не как музейную редкость, а как тайный пароль, который можно держать в ладони.

Но сколько бы ни говорили о фигурках, главный импульс дал человек — юный, сосредоточенный, с пронзительным взглядом, в котором не было ни позы, ни «детской милоты». Василий Фунтиков. Парень, который не рвался на экран, но стал лицом целого поколения — не пафосным символом, а узнаваемым, почти домашним героям подросткового детектива.

«Каникулы Кроша» могли стать просто очередным сериалом о школьном расследовании, но Фунтикову достался тот редкий тип роли, который не сгорает после финальных титров. Достаточно было одного его присутствия — спокойного, точного, без суеты. И страна увидела подростка не как картонную фигурку для морализаторства, а как человека, который способен рассуждать, сомневаться, искать.

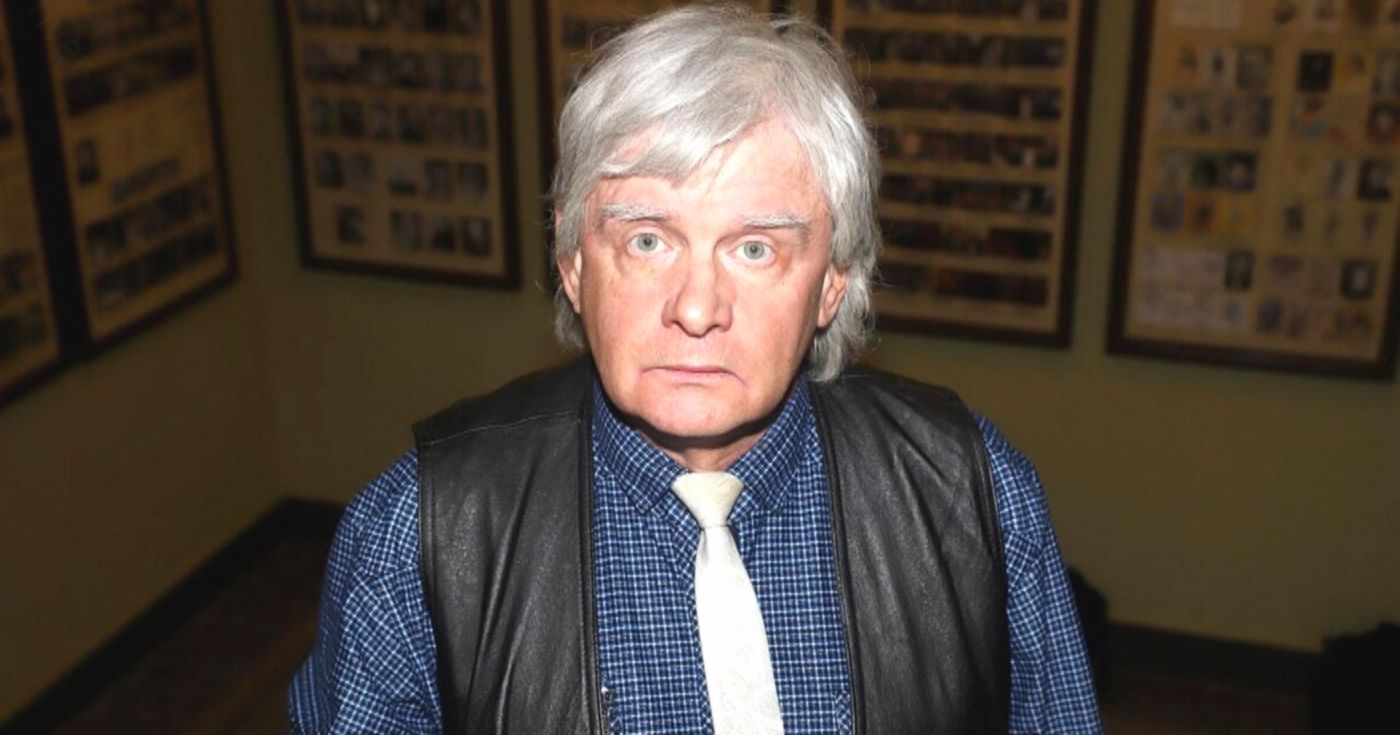

Интересно, что многие зрители позже сравнивали Фунтикова с совершенно разными персонажами эпохи — от Михаила Фокса из «Назад в будущее» до Влада Листьева. Сравнения, честно говоря, удивительные: разные манеры, разные судьбы, разные миры. Но совпадение в одном — оба ассоциируются со светом, вниманием, прямотой. Тонкая совместимость, которая возникает лишь тогда, когда человек на экране кажется реальным.

Между тем у Фунтикова за спиной не было артистической династии, роскошных фамильных архивов или громких фамилий в окружении. Обычная московская семья, в которой отец был старшим инспектором ГипроНИИ Академии наук и мастером спорта по регби, а мать — ведущим экспертом по патентно-лицензионным вопросам. Серьёзные, стабильные профессии, ничего кинематографического.

При этом в доме рос не один герой. Младший брат Павел позже станет чемпионом России по дзюдо, чемпионом Европы по самбо, заслуженным работником физической культуры. Фунтиков-младший — образец спортивной сосредоточенности. Фунтиков-старший — образец совсем другого мира, мира тихих решений.

Он проводил детство рядом с «Мосфильмом» — жил неподалёку, как большинство жителей тех районов, привыкших к случайным встречам с киношниками. И однажды такой случай произошёл: его просто окликнули на улице. Ассистент режиссёра предложила пройти пробы для ленты Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Почти случайный взгляд определил дальнейший маршрут — почти, потому что дети редко понимают, что такое «определить судьбу».

Интересно, что на больших экранах его тогда почти не заметили — маленький эпизод и всё. Но фамилию занесли в картотеку, а это в мире кино значит гораздо больше, чем любой восторженный отзыв. Картотека — это дверь, которую открывают позже, когда никто уже не помнит, как ребёнок впервые оказался на пороге.

После школы Василий выбрал путь, который выглядит очевидным только после успеха: поступил в Щукинское училище. Учился у Анатолия Бурова, человека строгой школы и точной формы. Дисциплина, сцена, голос — ничего романтического. Профессия, где талант — не свечка, а инструмент.

К 1984-му году Фунтиков получил диплом, а затем армейскую службу, в которой ему снова досталась сцена: Театр Советской Армии. Редкое, но точное совпадение — судьба как будто проверяла, насколько он готов идти по этому пути.

К концу восьмидесятых Фунтиков окончательно закрепился на сцене — его приняли в драматический театр имени Пушкина. Шесть лет на подмостках — и это были не проходные роли. «Бесы», «Сон в летнюю ночь», «Белая цапля» — тексты, требующие точности, выдержки, умения держать паузу. Театральная среда редко прощает переигрывание или нерешительность, и если актёр задерживается надолго, значит, в нём чувствуют надёжность.

В 2000-м его приняли в Союз кинематографистов. Решение, возможно, формальное, но символичное: его имя прозвучало среди тех, кто определяет ритм отрасли. Пусть не как громогласная звезда, но как человек, чей путь стабилен и честен.

А затем — возвращение в театр Пушкина, спустя годы. Не трагическое, не победное, а рабочее, спокойное. Вышел на сцену снова — в «Ленинградце», «Кортике», «Матросе Чижике». Работа без вспышек. Тот тип присутствия, который не стремится забрать весь свет, но делает сцену плотнее.

Тем временем кинематограф не отпускал. Его фильмография началась рано, в 1975-м, когда в «Охотнике за браконьерами» он сыграл главную роль Васи. Режиссёр был доволен — хотя голос Фунтикова всё же заменили. Тогда подобные решения были нормой: озвучка часто ложилась на плечи профессионалов. В этом была странная двойственность советского кино — играешь сам, говоришь чужим голосом.

А потом был длительный перерыв. Детский артист — непростая судьба. Спустя четыре года он появился в «Камерто́не», но широкая публика по-настоящему заметила его только с «Каникулами Кроша».

Крош — персонаж, который легко мог бы стать правильным, плакатным, скучным. Но Фунтиков сделал его тишиной среди шума. Он играл школьника, который не пытается казаться умнее всех, а просто ищет ответы — так, как ищет любой подросток, когда вдруг впервые сталкивается с тем, что мир взрослых похож на лабиринт.

Это было попадание в нерв времени. Страна увидела юного героя, который не машет кулаками, не кричит лозунгов, не изображает дежурное «правильное поведение». Он сомневается. Он наблюдает. И главное — он честный.

Успех был таким, что создатели решили продолжить историю. «Неизвестный солдат» закрепил образ, «Воскресенье, половина седьмого» стало точкой в трилогии — уже с повзрослевшим героем, стажёром-следователем. Сложный возраст, сложный статус, но Фунтиков вписался естественно, без искусственного взросления, без попытки «играть зрелость».

Что удивительно — после яркого стартового взлёта он не растворился. Не исчез. Он просто стал другим: актёром, который работает не ради славы, а ради формы. В его карьере — криминальные драмы, музыкальные фильмы, классика, сериалы, эпизоды, роли среднего плана. «Борис Годунов», «Следствие ведут Знатоки», «Печорин», «Глухарь» — жанры, тональности, эпохи.

Карьеру завершает пока небольшой эпизод в «Перелётных птицах». Роль осведомителя — крошечная, едва заметная. И всё же есть в этом нечто точное: человек, который когда-то играл наблюдателя-детектива, спустя годы появляется на другом полюсе — носителем информации, человеком тени.

Удивительный круг.

Но если попытаться отделить экран от биографии, становится ясно: главный талант Фунтикова — тихая устойчивость. Он не стал медийным символом, не превратился в легенду, которую обсуждают на каждом углу. Но сохранил то, что редкость — последовательность.

Нет скандалов. Нет попыток «вернуться любой ценой». Нет погонь за хайпом. Есть работа, школа, ремесло.

Что это — черта характера или выбор профессии?

Удивительно, но у Фунтикова изначально не было намерения связывать жизнь со сценой. В нём не чувствовалось того раннего, почти неудержимого стремления «быть актёром», которое видно у многих будущих артистов ещё в детстве. Его путь начался не из амбиций, а из случайности. И, возможно, именно поэтому он оказался таким ровным и честным.

На фоне младшего брата, достигшего серьёзных высот в спорте, Василий выглядел человеком другой природы — тихим, музыкальным, склонным к наблюдению, а не к борьбе. Он играл на скрипке и аккордеоне, жил в своём ритме, и ничего не предвещало, что однажды ему вручат ключи от мира кино.

Но когда «случай» на улице привёл его на пробы, в мальчике увидели не только внешность, но и внутреннюю собранность. Он не был заводилой, но обладал важным качеством — внимательностью. Той самой, что позже станет основой его экранных образов.

Щукинское училище лишь закрепило это. Там он научился говорить, молчать, двигаться — так, чтобы зритель верил. Без показухи, без лишних жестов. Педагоги Щуки — суровые судьи, они либо принимают, либо отсекают. Фунтиков остался.

Театр Советской Армии стал для него очередной проверкой. Сценическая дисциплина, армейский режим, строгий репертуар — условия, в которых не выживает человек без внутреннего стержня. Он выжил. И после демобилизации без пафоса вернулся в профессию.

Когда он оказался в труппе театра имени Пушкина, его роли не стали громовыми премьерами и титульными афишами. Но он стал частью организма театра — а это куда сложнее, чем выдать один яркий спектакль. Театр живёт постоянством, и артист, который выдерживает этот ритм, ценится выше, чем тот, кто появляется раз в год и загорается на премьере.

Возможно, поэтому его экранная судьба тоже сложилась так размеренно. Успех подросткового детектива не превратил его в «гуру экранной мужественности» или в героя бесконечных сериалов. Он не застрял в роли Кроша, хотя образ оставался узнаваемым десятилетиями.

Зрители часто пишут, что могли бы представить его в роли Есенина. Что он похож на Листьева. Что в нём есть что-то от Фокса. Эти ассоциации — не попытка подобрать знаменитое лицо, а скорее поиск объяснения тому самому ощущению: мягкость, точность, свет.

Но есть и более сложное объяснение. Советское кино тех лет не фабриковало «звёзд» в нынешнем смысле — тех, кому сметают дорогу толпы. Оно создавало узнаваемость другого рода: зрители запоминали не раскрученные имена, а характеры. И Фунтиков стал именно тем типом актёра, который запоминается не количеством экранного времени, а формой присутствия.

На протяжении десятилетий он появлялся в ролях, лишённых внешней суеты: следователь, офицер, горожанин, прохожий, эпизодическое лицо, которое приносит в кадр атмосферу, а не пафос. Тонкая работа, которую легко не заметить, но трудно заменить.

Похоже, он никогда не стремился быть громче, чем может позволить его натура. Не давал громких интервью, не устраивал публичных ритуалов «борьбы за место под солнцем». Вёл себя так, как будто искусство — не гонка, а пространство. Пространство, где важно уметь быть, а не только называться.

И в этом есть что-то парадоксальное: человек, сыгравший подростка-детектива для всей страны, сам по себе всегда оставался загадкой. Внешне простой, сдержанный, почти незаметный. Но в этой незаметности — сила профессии.

Сегодня, когда его редкие появления на экране обсуждают скорее как теплый привет из прошлого, фигура Фунтикова вызывает странное уважение. Он не сделал головокружительной карьеры — но и не позволил себе исчезнуть. Он не стал легендой — но стал частью культурной памяти. Он не рвался за славой — но заслужил то, что не купишь никакой рекламой: доверие зрителя.

Иногда именно такие актёры определяют эпоху. Не громкие, не всепоглощающие, а тихие, но точные. Те, кто формирует атмосферу нашего кинематографа незаметно — как настройка света, как звук шагов в коридоре, как взгляд, который длится секунду, но остаётся надолго.

Удивительно наблюдать, как фигура Фунтикова возвращается в обсуждения зрителей не через премьеры или скандалы, а через ностальгию по честности. В сети регулярно всплывают комментарии — тёплые, но точные. Люди пересматривают «Каникулы Кроша» и пишут, что фильм возвращает им ощущение спокойствия, которого давно нет. Что-то в этом есть: Фунтиков играл не «идеального героя», а очень живого мальчишку, для которого правда — не поза, а естественная часть характера.

Возможно, именно эта искренность и стала причиной того, что роль Кроша воспринимают почти символически. Не как детскую фантазию о расследованиях, а как отражение того странного периода, когда подросток вдруг сталкивается с тем, что мир взрослых — это территория решений, ошибок, последствий. И что входить в этот мир нужно осторожно, шаг за шагом.

Интересно и другое: хотя он стал знаменитым очень молодым, Фунтиков не поддался соблазну строить карьеру на образе «вечно юного героя». Он не искал роли, где можно было бы эксплуатировать былую популярность. Не пытался повторить успех, не делал из Кроша билет в вечную славу.

Для советского актёра это было почти закономерно. Для современного — почти немыслимо.

В его фильмографии много работ, которые не громыхали в прессе, но требовали профессиональной честности: «Борис Годунов», «Следствие ведут Знатоки», «Овен», «Глухарь», «Инспектор Купер». Он появлялся там, где нужен был человек с аккуратным присутствием — не перетягивающим внимание, но работающим на общую атмосферу.

В этом проявлялась редкая черта: умение быть частью ансамбля. Не каждый актёр рождается звеном общей цепи. Многие хотят быть центром. Фунтиков же оказался тем, кто точно понимает баланс.

И вот что кажется особенно важным: в отличие от многих коллег, чья карьера неровно пережила переходы эпох, он не растворился в девяностых, не исчез в нулевых, не потерялся в потоке современных сериалов. Он продолжал работать — скромно, пунктирно, но стабильно.

Его возвращение в «Перелётных птицах» — маленькое, почти незаметное — выглядело как напоминание: человек на месте. Пусть не каждый зритель узнает в нём того самого Кроша сразу. Пусть не каждый вспомнит с первой секунды фамилию. Но те, кто узнает, почувствуют странное, почти мистическое тепло — будто старый друг вышел из тени, кивнул и снова растворился.

За этой тенью — жизнь без громких взлётов и без падений. Жизнь человека, который однажды оказался в фокусе большой страны, но сумел выйти из этого света без ожогов.

Удивительно, как часто судьбы артистов ломаются именно из-за того, что успех приходит слишком рано. Но Фунтиков оказался сильнее этого соблазна. Он выбрал не славу — а ремесло. Не громкую карьеру — а устойчивость. Не громкие интервью — а работу.

И есть в его истории ещё один важный аспект — тот, что редко обсуждают напрямую. Это вопрос о том, что такое «место в кинематографе». Не каждый артист, сыгравший одну культовую роль, удерживает уважение зрителей спустя сорок лет. И не каждый сохраняет внутреннее достоинство, когда вокруг меняются идеологии, моды, форматы.

Фунтиков сохранил.

Не потому, что боролся за это, а потому, что так устроен. И это — редкость, которая ценнее громких регалий.

Сейчас, когда детские детективы тех лет смотрят уже другие поколения, Фунтиков остаётся частью того культурного кода, где честность выглядела естественно, а скромность — не недостатком, а достоинством.

Есть актёры, которые становятся эпохой, есть те, кто становится символом, и есть редкий третий тип — люди, чьё присутствие словно держит пространство в равновесии. Василий Фунтиков из этой категории. Его карьера не похожа на восхождение по ступеням славы. Она похожа на дорожную тропу, утоптанную не ради зрелищного маршрута, а ради того, чтобы пройти её достойно.

На его счету нет титулов «самого». Нет громких скандалов, нет легенд о «сложном характере», нет попыток спорить с индустрией или диктовать ей свои правила. Но именно такая спокойная, устойчивая фигура часто оказывается той точкой, на которую зритель опирается, даже не отдавая себе отчёта.

Когда сегодня кто-то пересматривает «Каникулы Кроша», в этих кадрах нет музейной пыли. Нет ощущения «старого кино». Есть то самое чувство — светлое, тихое, честное — которое создают не жанры и не эпохи, а люди. И Крош живёт до сих пор не потому, что сценарий оказался удачным, а потому что кто-то однажды сыграл его так, будто это не роль, а момент реальной жизни.

Фунтиков никогда не пытался превращать популярность в капитал. Никогда не участвовал в гонке за громкими проектами. Он просто продолжал работать. И те, кто видел его на сцене или в небольших, но точных ролях, отлично знают: иногда актёр ценен не количеством, а качеством своего присутствия. Тихого. Ровного. Настоящего.

В этом и состоит парадокс его судьбы: человек, который не стремился стать легендой, всё равно занял место в нашей культурной памяти. Не как «великий», а как честный. Не как символ эпохи, а как тот, кому верят.

И, может быть, именно такие актёры — самые важные. Потому что после шума, хайпа и громких имён остаются те, кто просто делал своё дело. Спокойно. Прямо. Достойно.

А как вы считаете: сегодня возможен актёр, который станет любимцем целого поколения — и при этом останется таким же тихим, честным и невидимым, как Василий Фунтиков?