В советском кино было немало актеров, чья внешность заставляла сердца зрительниц биться чаще. Эти мужчины покоряли не только идеальными чертами лица, но и харизмой, благородством осанки, пронзительным взглядом и той особой магией, которую невозможно подделать.

Каждый из них — уникальное явление: одни воплощали аристократическую утонченность, другие — романтическую страстность, третьи — мужественную сдержанность. Сравнивать их между собой бессмысленно, ведь каждый стал эталоном красоты в своем амплуа, оставив в истории кинематографа незабываемый след.

1. Василий Лановой

Василий Лановой воплощал эталон мужской красоты советского кинематографа благодаря своей аристократической внешности, сочетавшей «скульптурный профиль, умопомрачительные скулы, полные губы, сияющие глаза и фигуру атлета» при росте 190 см 25.

Его сравнивали с греческими богами за классические черты лица и благородную осанку, которые идеально подходили для ролей романтических героев и офицеров — от капитана Грея в «Алых парусах» до Вронского в «Анне Каренине».

Особую харизму ему придавало сочетание внешней привлекательности с внутренней силой: даже играя отрицательных персонажей вроде Анатоля Курагина, Лановой сохранял магнетизм, заставляя зрителей восхищаться его героями вопреки их моральным качествам.

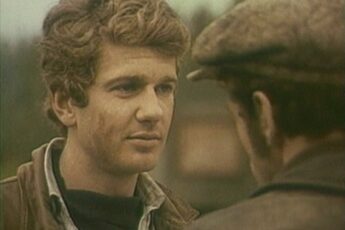

2. Александр Абдулов

Александр Абдулов покорял зрителей не классической, а особой, «романтично-бунтарской» красотой: его выразительные глаза с «загадочной полуулыбкой», высокий рост (187 см) и аристократическая осанка создавали образ «рыцаря без страха и упрёка».

Его харизма сочеталась с «жизненным куражом» — в молодости он мастерски фехтовал (даже без дублёров в «Обыкновенном чуде»), что добавляло героям лёгкости и обаяния. Критики отмечали, что даже отрицательные персонажи в его исполнении («самовлюблённые красавцы») становились обаятельными благодаря внутренней энергии и «фактурности».

Пик популярности пришёлся на роли в фильмах Марка Захарова — от Медведя в «Обыкновенном чуде» до Ланселота в «Убить дракона», где его внешность идеально соответствовала романтическому ироничному герою. Хотя некоторые находили его черты слишком «смазливыми» или «холодными», для поколения 80-х он стал символом «сексуальной дерзости» советского экрана.

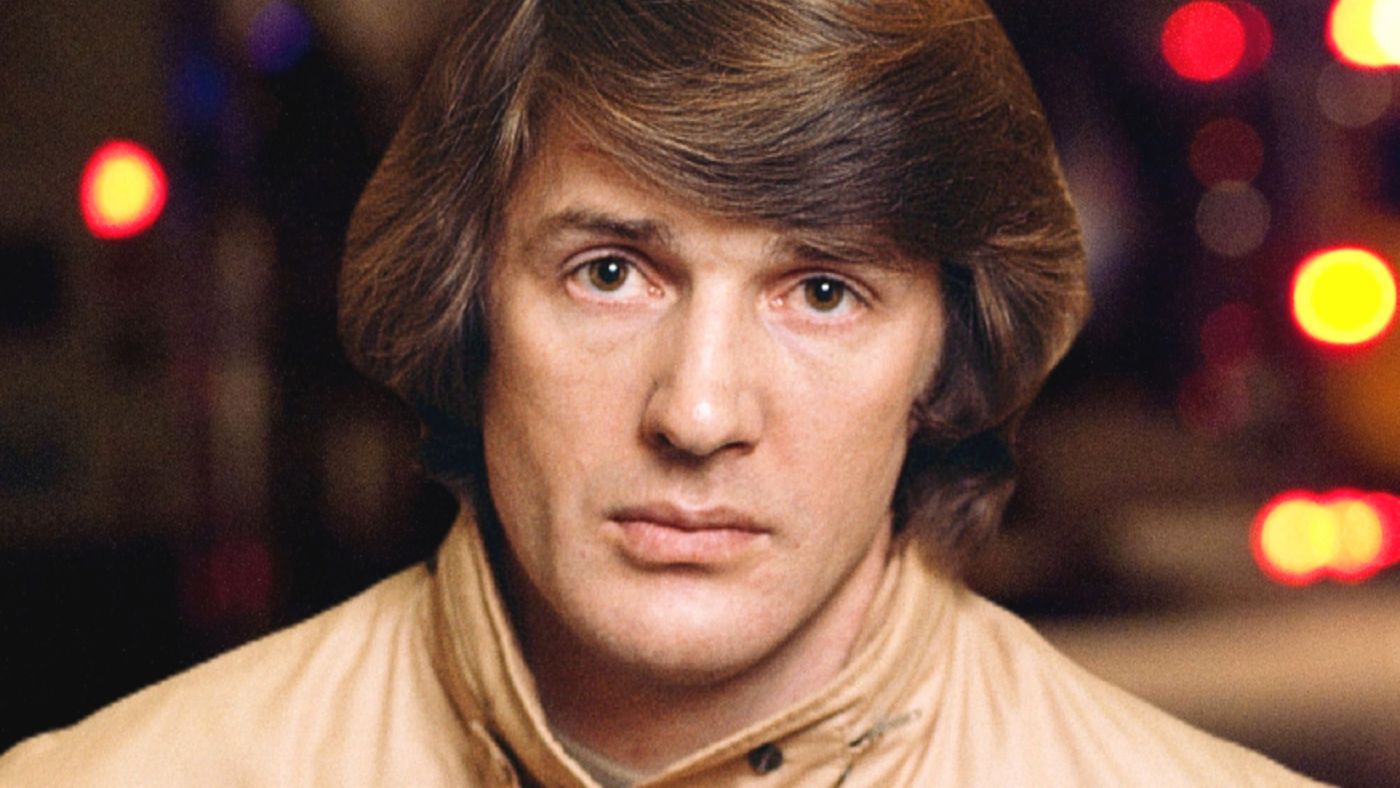

3. Олег Янковский

Поражал своей аристократической красотой — высоким лбом, выразительными «иконописными» чертами лица и проникновенным взглядом, в котором читались глубина и интеллигентность.

Его внешность, унаследованная от отца-дворянина, сочеталась с врождённым благородством осанки и манер, что делало его идеальным для ролей романтических героев, интеллектуалов и «утончённых мечтателей» — от барона Мюнхгаузена до Волшебника в «Обыкновенном чуде».

Критики отмечали, что даже в отрицательных ролях (как Джек Стэплтон в «Собаке Баскервилей») его обаяние и «арийская» стать (как в дебютной роли Шварцкопфа) превращали персонажей в харизматичных антигероев.

Режиссёры подчёркивали его «редкостное лицо» и способность передавать внутреннюю тайну через взгляд, что добавляло образам магнетизма. А его элегантность в жизни — любовь к дорогому виски, европейским костюмам и парижским кафе — лишь укрепляла статус «последнего аристократа» советского кино.

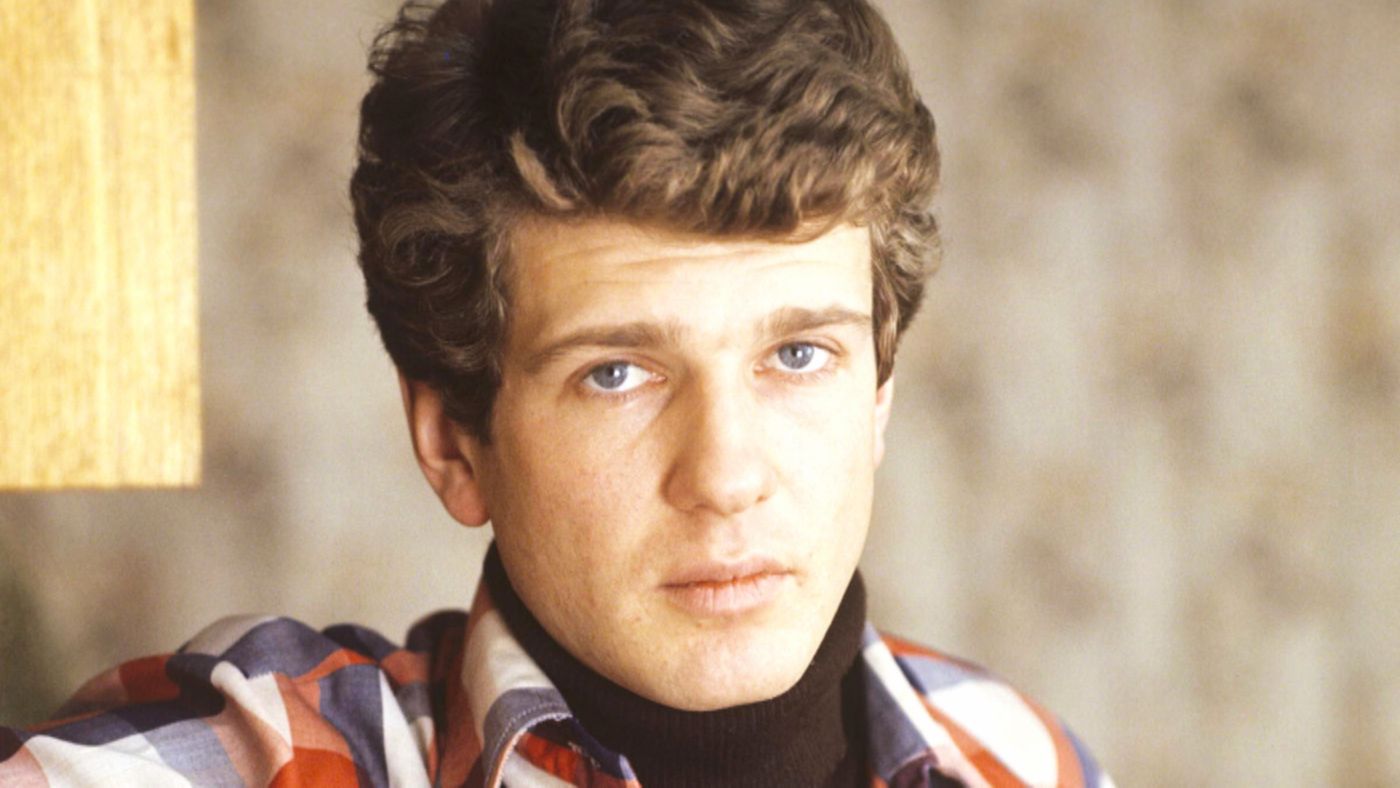

4. Владимир Коренев

Очаровывал женщин своей «небесной» красотой — пронзительными голубыми глазами, кудрявыми волосами и ослепительной улыбкой, которые идеально сочетались с атлетическим телом, подчеркнутым серебристым костюмом Ихтиандра.

Его внешность, унаследовавшая «инопланетные» черты от бабушки-бурятки, создавала образ загадочного, почти мифического существа — не зря режиссер искал актера, у которого «в глазах море». После выхода фильма «Человек-амфибия» Коренев стал главным секс-символом 1960-х: поклонницы осаждали его дом, расписывая стены помадой, а письма с признаниями заполнили коробку из-под холодильника.

Критики иронично называли его «Тарзаном с жабрами», но зрители обожали сочетание романтической харизмы и мужественности — особенно в сценах, где он, полуобнаженный, выходил из воды, словно античный бог. Сам актер стеснялся этого статуса, но именно «амфибийная» эстетика — легкость в воде, грация и «немыслимая красота» подводных кадров — сделала его легендой.

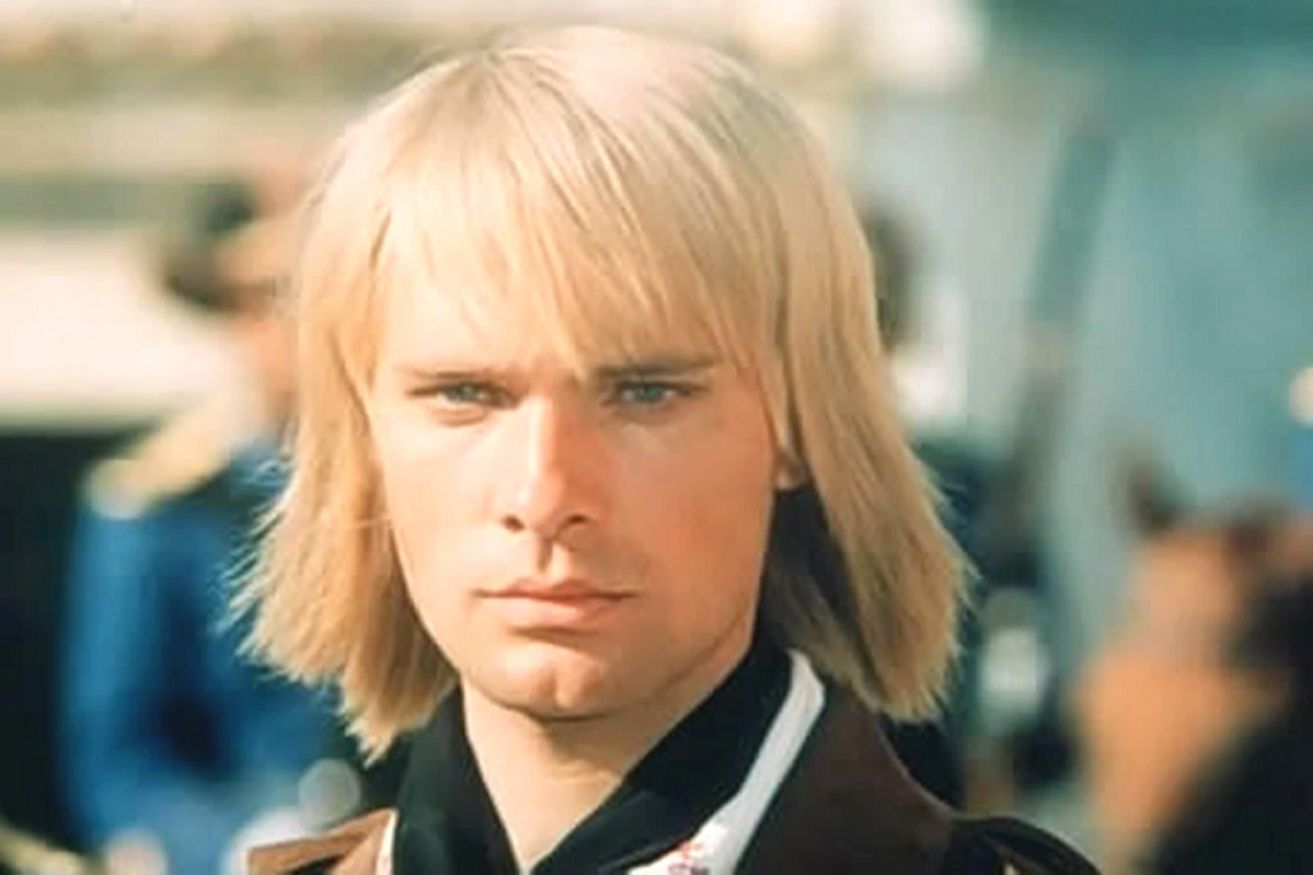

5. Олег Видов

Воплощал идеал рыцарской красоты — с благородными чертами лица, пронзительным голубым взглядом и атлетическим телосложением, которое идеально подходило для ролей романтических героев и отважных авантюристов.

Его внешность, сочетавшая славянскую мягкость и западную аристократичность, сделала его звездой после роли Мориса Джеральда в «Всаднике без головы» (1973), где он предстал в образе благородного ирландца с «лицом ангела и стальным характером».

Зрители отмечали его особый шарм — умение передавать страсть и нежность одним лишь взглядом, а режиссеры ценили его пластику (в юности он занимался балетом) и фотогеничность, благодаря которой он снимался даже в Голливуде. Видов остался в истории кино как «последний романтик» советского экрана — его красота не была броской, но обладала удивительной теплотой и глубиной.

6. Игорь Костолевский

Считался идеалом интеллигентной мужской красоты — его аристократические черты лица, высокий лоб, пронзительный взгляд и врождённое благородство осанки создавали образ «рыцаря без страха и упрёка», особенно заметный в ролях декабриста Анненкова («Звезда пленительного счастья») и провинциального учителя («Безымянная звезда»).

Критики отмечали его «одухотворённую внешность» — сочетание классической славянской фактуры с европейской утончённостью, что делало его идеальным для романтических героев и персонажей с трагическим подтекстом.

При этом сам Костолевский скептически относился к своей внешности, считая, что она мешала ему получать глубокие драматические роли, но именно эта «киногеничная красота» с «лёгкой грустью в глазах» (как в «Законном браке») стала его визитной карточкой и обеспечила зрительскую любовь.

Журнал «Советский экран» не случайно назвал его лучшим актёром 1986 года — даже в отрицательных ролях (например, в «Гараже») его герои сохраняли обаяние, подчёркнутое аристократической пластикой и харизмой.

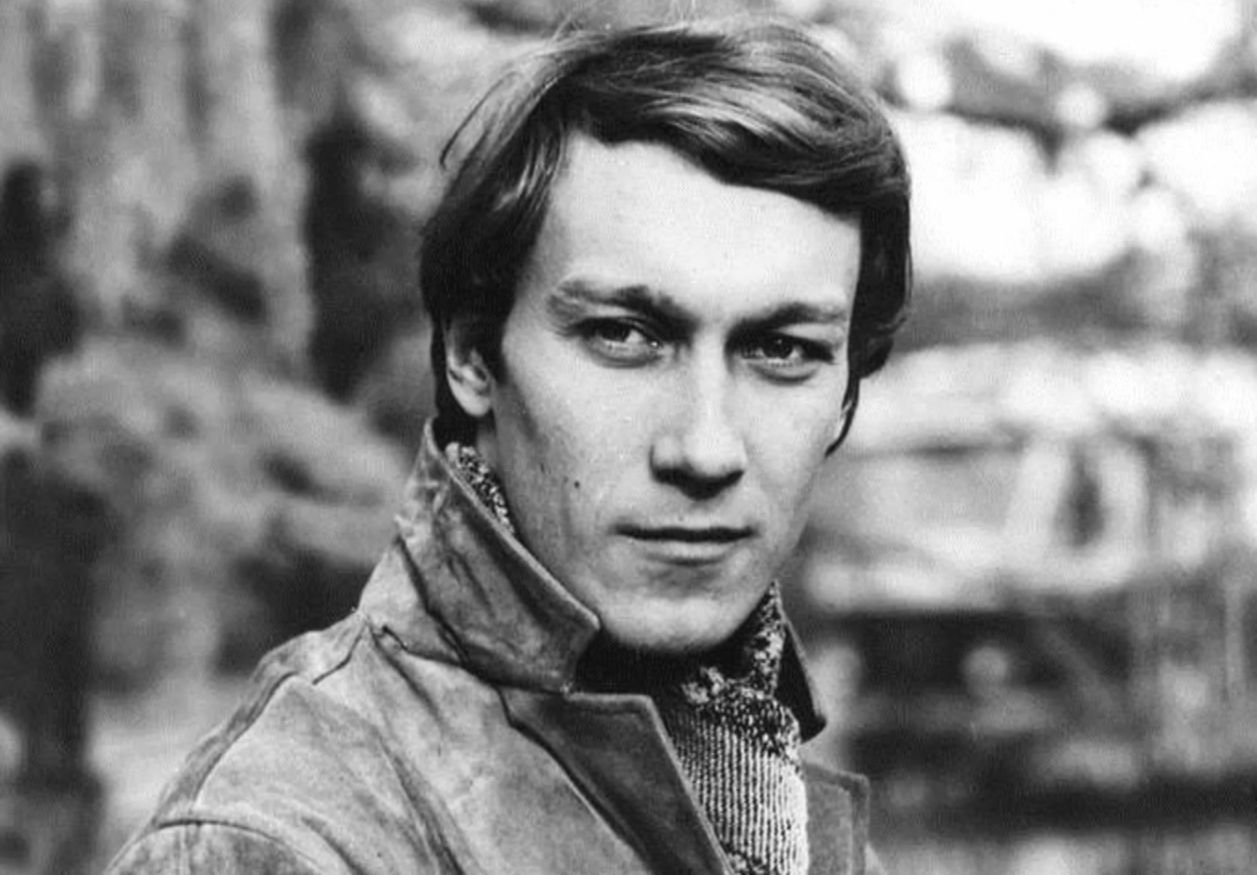

7. Олег Стриженов

Покорял зрителей своей аристократической, почти «иконописной» красотой — высоким лбом, правильными чертами лица, пронзительным голубым взглядом и врождённой благородной осанкой, унаследованной от матери-«смолянки» и отца-офицера.

Его сравнивали с Жераром Филиппом за классическую «рыцарскую» внешность, которая идеально подходила для романтических героев: от мятежного Артура в «Оводе» с его «кудрями и глазами цвета моря» до трагичного поручика Говорухи-Отрока в «Сорок первом», чьи утончённые черты контрастировали с грубостью гражданской войны.

Критики отмечали, что даже в отрицательных ролях его герои сохраняли магнетизм благодаря «одухотворённой красоте» и пластике — Стриженов мастерски фехтовал, скакал на лошадях и выполнял трюки без дублёров, подчёркивая физическое совершенство.

Особую харизму ему придавала внутренняя противоречивость: за холодной внешностью скрывалась страстность, что делало его эталоном «советского дворянина» — недосягаемого, но обаятельного.

8. Юрий Соломин

Его внешность, сочетавшая сдержанную элегантность и внутреннюю силу, особенно ярко проявилась в роли разведчика Павла Кольцова в «Адъютанте его превосходительства» — образе, который стал символом «безупречного русского офицера»: подтянутый, с идеальной выправкой и тонкой душевной организацией.

Критики отмечали, что даже в комедийных ролях (вроде Генриха Айзенштайна в «Летучей мыши») он сохранял утончённый шарм, а его правильные черты — высокий лоб, выразительные глаза и мягкая улыбка — придавали героям особую теплоту.

Сам Соломин скромно отзывался о своей внешности, но зрители видели в нём эталон интеллигентной мужской привлекательности, где красота была не броской, а глубокой — отражением характера и таланта.

9. Андрей Миронов

Покорял зрителей не классической, а особой, «солнечной» красотой — его выразительные глаза с «лукавым блеском», озорная улыбка и врождённая грация создавали образ «вечного романтика», сочетавшего в себе шарм, иронию и обаяние интеллигента.

Критики отмечали его «эстрадную» притягательность — даже в комедийных ролях, вроде Геши из «Бриллиантовой руки», он сохранял аристократическую пластику и «рыцарскую» осанку, унаследованную от родителей-артистов.

Женщины обожали его за контраст между внешней лёгкостью и глубиной: за жизнерадостными ролями скрывалась тонкая душевная организация, а в глазах, даже при смехе, читалась «лёгкая грусть». Его харизма проявлялась и в движениях — Миронов мастерски танцевал, фехтовал и пел (как в «Обыкновенном чуде»), что делало его героев живыми и многогранными.

При этом сам актер сомневался в своей внешности, называя себя «полноватым» и «неидеальным», но именно эта естественность и отсутствие «глянцевости» стали его визитной карточкой, превратив в символ обаяния без пафоса.

10. Вячеслав Тихонов

Славился своей «нордической» красотой — идеальными чертами лица, пронзительным голубым взглядом и врожденной благородной осанкой, которые делали его эталоном интеллигентной мужской привлекательности.

Его холодноватая сдержанность (за которую сравнивали с Аленом Делоном) в сочетании с внутренней силой особенно ярко проявилась в ролях Штирлица и князя Болконского — образах, где требовалось сочетание ума, выдержки и безупречных манер.

Критики отмечали, что даже в самых строгих ролях Тихонов сохранял особый магнетизм — его красота не была броской, но обладала глубиной и интеллектуальной притягательностью. При этом за внешней сдержанностью скрывалась страстность — достаточно вспомнить его героя в «Доживем до понедельника», где за строгим обликом учителя угадывался романтик.

Именно эта гармония внешней холодности и внутреннего огня сделала Тихонова одним из самых харизматичных актеров советского кино.