Иногда судьба не стучит — она поёт. И у каждого из нас есть момент, когда нужно просто открыть рот и не промолчать. У Анатолия Кашепарова это случилось в тот день, когда он всё-таки решился выйти на репетицию «Песняров». До этого он неделю мучился — стоит ли? справится ли? Не опозорится ли перед самим Мулявиным? Так чуть не исчез голос, который потом знал весь Союз.

Он родился не на сцене, а в тишине минской интеллигентной квартиры — отец директор школы, мать редактор в Доме печати. Дом, где пахло типографской краской и советскими журналами, где любили Шостаковича и следили за политикой. Всё шло к карьере приличного инженера, пока мальчишка не увидел на деревенской свадьбе баяниста, игравшего так, будто от каждой ноты зависела его жизнь. С этого момента музыка вошла в кровь — и не вышла.

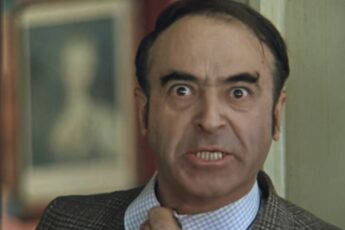

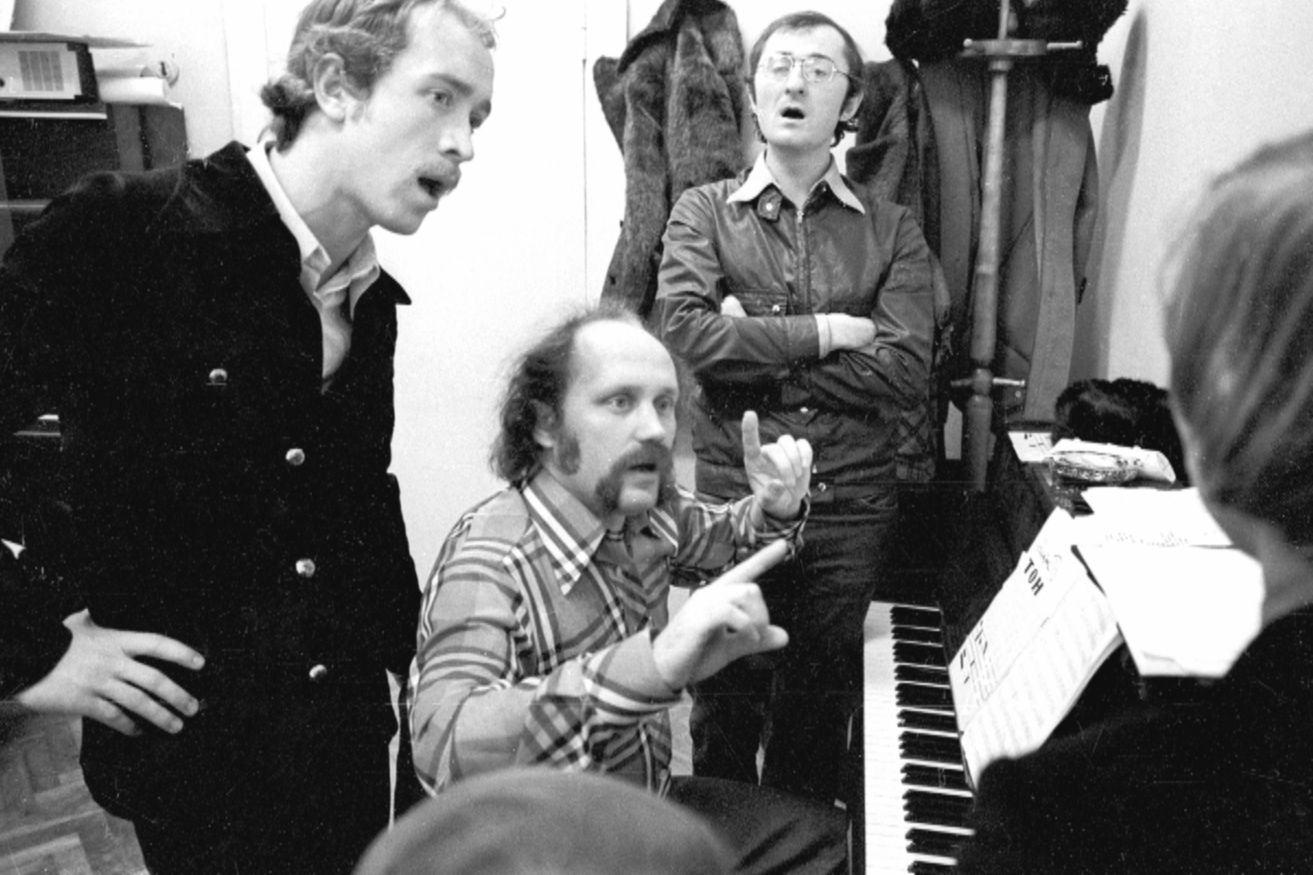

В семнадцать он уже стоял на сцене — худой, с аккуратными чертами, но голосом, который пробивал любой зал. «Синие гитары» — тот самый ВИА, где начинали будущие знаменитости. Там его и заметил Владимир Мулявин. В ресторан «Интурист» он зашёл не случайно — искал новые лица для «Песняров». Услышал Анатолия, подошёл и пригласил.

И тут — ступор. Кашепаров растерялся. Мулявин — уже легенда, «Песняры» — мечта любого певца. А он, мальчишка из Минска, самоук без консерваторской выправки. Испугался, не пришёл на репетицию. Просто не пришёл.

Его могли забыть, как забывают сотни талантов, но судьба терпеливая. Через время они столкнулись снова, и Мулявин предложил второй шанс. На этот раз Кашепаров не дрогнул. Вошёл в зал, где репетировали «Песняры», взял первую ноту — и зал замер. Так в коллективе появился голос, который через несколько лет споёт:

«Где ж ты, Вологда-а-а…»

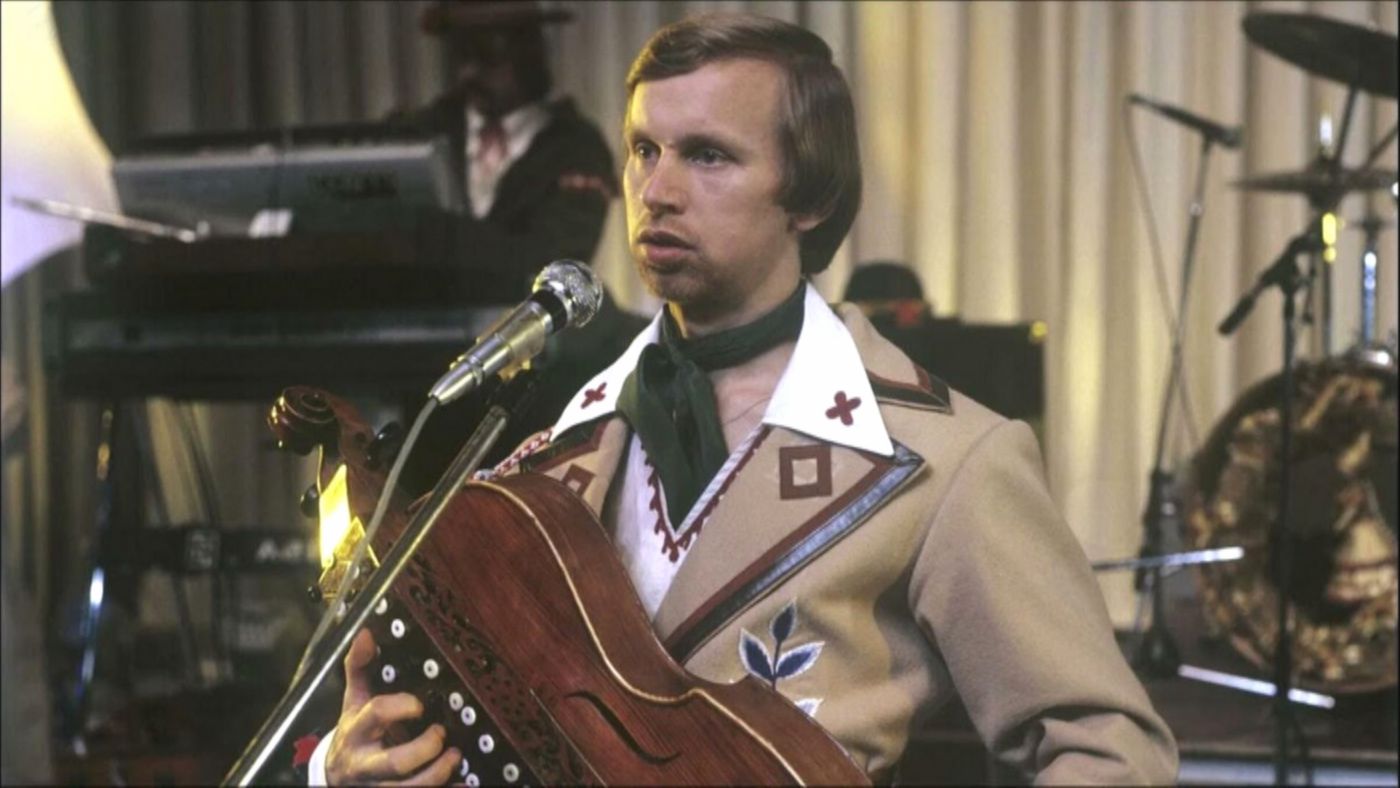

Это не было чудо. Это была работа. Репетиции по десять часов, переезды, гастроли, ночёвки в автобусах, где пахло термосами и кожаными плащами. Но стоило им выйти на сцену — публика вставала. «Песняры» были не просто ансамблем. Они были лицом эпохи, смесью академизма, фолка и безумного драйва, которого не позволяла себе даже официальная эстрада.

Кашепаров сразу выделился. Не харизмой — голосом. Его высокий, чистый, почти женский тембр вносил в мужскую гармонию ансамбля то, что невозможно подделать — трепет. Он не вытягивал песню, он проживал её. И если Мулявин был голова, то Кашепаров — сердце.

Когда в середине 70-х прозвучала «Вологда», страна ахнула. Песня, найденная клавишником Владимиром Николаевым в поэтическом сборнике Матусовского, казалась простенькой, но именно в ней Кашепаров выложил всё. Пел как будто не про Вологду, а про тоску по дому, который каждый ищет — у кого-то это город, у кого-то человек.

Интересно, что сам Мулявин в песню не верил. Говорил — «одноразовая вещь». Но телевизионный эфир сделал своё дело. «Вологда» рванула, как только могли рвать песни в СССР: вся страна подпевала, даже дети в пионерлагерях.

Публика не знала, что Кашепаров частенько импровизировал — мог спеть вместо «Вологда-гда-гда» нарочно «Москва-ква-ква». Самоирония спасала от усталости. А за кулисами он оставался тем же тихим, вежливым, немного застенчивым парнем, которого уважали даже коллеги-конкуренты.

Профессионалы знали — он уникален. В одном из концертов, когда выступала венгерская группа, музыканты за кулисами слушали, как Кашепаров берёт ноты на несколько октав выше человеческой нормы. После выступления они подошли, не веря:

— Это не может быть живой голос.

Пришлось показать живого Кашепарова.

И вот в этом весь он — не кричащий, не позирующий, но делающий невозможное.

Когда сердце хочет не гастролей, а тишины

Он был одним из тех артистов, кто не гнался за светом рампы. Кашепаров не искал славы — она сама к нему прилипла. Но вместе с ней пришло и то, что ломает сильнейших: усталость. Постоянное «все на виду», под огнями, под прицелом, под чужими ожиданиями.

Вокруг женились, заводили детей, строили семьи прямо между гастролями и залами, но Анатолий держался в стороне. Он наблюдал, как у друзей и коллег блестящие браки превращаются в пыль после первой же ссоры о деньгах. Видел, как женщины артистов превращались в бухгалтеров, ревизоров, надзирателей. «Толя, тебе нужно жениться!» — говорили родные. Он кивал и шёл на репетицию.

Первый роман закончился тихо — девушка из Ленинграда не выдержала его замкнутости. Он любил свободу и пространство: не переносил, когда в его жизнь лезли с расспросами. Поэтому следующий случай оказался решающим.

На гастролях в Витебске он встретил Ларису — молодую руководительницу Дома офицеров. Без фанатизма, без «ах, Песняры!». Просто красивая, спокойная женщина, которая не пыталась произвести впечатление. Анатолий подошёл и сразу сказал: «Я не женат. Живу в Минске с родителями и сестрой».

Никаких игр. Только честность.

На следующий день он уже повёз её знакомиться с семьёй. Всё случилось естественно, без фейерверков и загсов. Так началась их жизнь — почти домашняя, тихая, как хорошая песня без припева. У них родились две дочери, потом сын. Но расписались только через двадцать лет, уже в Америке, потому что «прижала юридика».

Кашепаров не был человеком слов — он жил поступками. Его семья стала якорем, но внутри продолжала гореть жажда чего-то большего. В 80-х, когда другие артисты спали на гастролях, он тайком летал в Москву сдавать экзамены в ГИТИС. Ему хотелось не просто петь — понимать, как строится спектакль, сцена, драматургия.

Когда пришло время защитить диплом, случилось неизбежное: гастрольный график «Песняров» упёрся в его экзамены. «Или едешь с нами, или оставайся», — сказали коллеги.

Он выбрал второе.

Не от обиды — от усталости. От того, что жизнь превратилась в вечный автобус без остановки. Для Мулявина это, вероятно, было предательством, но Кашепаров решил: пора дышать.

Он ушёл.

Просто собрал вещи и вышел из состава легенды, в которую вложил восемнадцать лет.

Полгода он выступал с новым коллективом — «Поп-синдикат», потом начал подумывать о чём-то большем. СССР уже трещал по швам, и вместе с ним рушились иллюзии. Концерты отменяли, люди в залах сидели угрюмые — у них не было денег даже на хлеб, не то что на билеты.

И тогда родилась мысль, которую боялся произнести вслух: уехать.

Первым сигналом стали бытовые мелочи. Однажды он оставил машину во дворе — через сутки не осталось ни зеркал, ни колёс. Дети боялись выходить на улицу. Магазины пустые, очереди, талоны. Всё, что вчера казалось «стабильностью», стало разваливаться прямо под руками.

Когда они с Ларисой всерьёз заговорили об эмиграции, никто не верил, что он решится. Народный артист, голос «Вологды» — и вдруг за океан? Но Кашепаров не был привязан к орденам. Он знал: песня без свободы — мёртвая.

В 1991 году он уехал. Один.

Семья осталась в Минске, а он отправился «на разведку». Визы, съёмные квартиры, подработка в ресторанах — привычный путь эмигранта. Год спустя он перевёз жену и детей.

Америка без фанфар

Америка встретила его без оркестра и без оваций. Просто — будни. Страна, где никто не знает, что ты пел «Вологду», где твой голос не звучит из каждого окна, где твоя фамилия — просто набор букв в паспорте.

Первые месяцы были как холодный душ. Советская привычка к коллективу, гастролям, аплодисментам — всё смыло. Осталась только семья и тихий голос внутри: «Начинай заново».

Он не боялся работы. Когда-то пел на сцене перед многотысячной публикой, а теперь стоял за стойкой в ресторане — улыбался, приносил пиццу, рассказывал гостям истории о далёкой стране, где зима длится полгода, а песни звучат так, будто поют сами берёзы. Для него это не было унижением. Это было очищением.

А потом — землетрясение в Лос-Анджелесе. Буквально. Дом тряхнуло, стены треснули, и Лариса сказала: «Хватит. Уезжаем во Флориду».

Так и сделали.

Флорида стала их новой «Вологдой» — солнечной, далёкой, но своей.

Там они открыли маленькую пиццерию. Кашепаров месил тесто, Лариса считала выручку. Всё честно, без фанеры, без закулисья. Особняк, пальмы, запах кофе по утрам. «Машины я менял каждый год, а жена у меня — одна», — смеялся он. И в этой фразе была вся его философия. Не романтика, не показуха — просто благодарность судьбе.

Музыка, конечно, никуда не ушла. Когда в 1994 году Мулявин позвал его на юбилей «Песняров», Кашепаров не колебался — вернулся. Пел в Минске, в Москве, в Киеве. Пел так, будто время остановилось.

Коллеги старели, некоторые уходили, но в его голосе не было ни одной фальшивой морщины.

Потом снова Америка — концерты с Леонидом Боткевичем, сольные программы, гастроли по русским домам, по клубам, где сидели те, кто скучал по Союзу, по песням, по себе двадцатилетнему.

«Песняры» давно разделились, переругались, умерли, возродились, но Кашепаров оставался тем самым «золотым голосом», который никогда не зазвенел медью.

Он не кичился прошлым. Не жаловался на забвение. Просто жил — скромно, без претензий, как человек, который понял: главное — не где ты, а с кем.

Флорида стала его островом покоя. Там родились внуки, там он гулял с собакой, там иногда выходил на сцену — в костюме, с тем же уверенным взглядом, как сорок лет назад.

Когда журналисты спрашивали, не скучает ли по славе, он только улыбался:

— У меня есть публика. Это мои родные. Самые близкие, самые надёжные.

И это не звучало как оправдание. Это звучало как победа.

Тишина после аплодисментов

Судьба певца — это не только сцена. Это ещё и утро после концерта, когда никого нет, кроме тебя, и надо снова научиться быть человеком, а не голосом. Кашепаров это понял раньше других.

Он прошёл путь от минского паренька до символа «народной» музыки, а потом — до эмигранта, который не потерял лица, даже когда потерял всё остальное. Он не стал рассказывать о «трудной судьбе артиста за границей», не клянчил ностальгию у публики. Он просто жил.

Когда в 2020-м он вышел на сцену в Калининграде — вместе с Ядвигой Поплавской — публика вставала. В 2023-м — Вологда, Красногорск, Хабаровск. В прошлом году — Ярославль и Тверь. Ему уже под семьдесят пять, но он поёт. Не для рейтинга, не ради лайков, а потому что не умеет по-другому.

Каждое его выступление — как разговор с прошлым, где он не просит прощения и не требует признания. Просто поёт. Спокойно. Внятно. Чисто. Как будто доказывает:

человек может сохранить себя, даже когда теряет страну.

Он не герой, не мессия и не жертва системы. Он просто один из тех, кто остался честным. Кто понял, что настоящая слава — это не фанаты и ордена, а когда дети говорят: «Папа, мы тобой гордимся».

У него нет охраны, нет громких интервью, нет суеты вокруг имени. Есть дом во Флориде, есть жена, с которой вместе больше сорока лет, и песни, которые до сих пор живут в людях.

Та самая «Вологда» давно стала мемом, а он — человеком, который сумел пройти сквозь эпохи и не раствориться в них.

Он не стал американцем и не остался советским. Он стал собой. А это, пожалуй, редчайший талант из всех.