В 1960-е годы Инна Гулая считалась одной из популярной и перспективных актрис Советского Союза. Яркая внешность, тонкий драматический талант и многообещающий старт в кино — всё это было у актрисы…

После её дебюта в картине «Когда деревья были большими» казалось, что перед ней откроются все двери: успешная карьера, слава, признание. К тому же рядом с ней был любимый мужчина — известный сценарист Геннадий Шпаликов, писавший для неё роли, словно с неё и списанные.

Казалось бы, всё складывалось идеально — и профессия, и любовь, и поддержка. Но судьба распорядилась иначе…

Её мать — Людмила Гулая, дочь высокопоставленного чиновника, Наркома труда Украины — слыла в Харькове завидной невестой. Но всё изменилось в одночасье: её отца репрессировали, и от девушки отвернулись все, кто ещё недавно искал её расположения. Не выдержал давления и тот, кто стал отцом её будущего ребёнка — он исчез, оставив Людмилу одну.

Когда она уже решилась прервать беременность, вмешался другой человек.

Инженер Иосиф Генфер, испытывавший к ней тёплые чувства, узнал о её положении и, не раздумывая, сделал предложение. Он пообещал быть настоящим отцом для будущего ребёнка, которого любил ещё до рождения.

Так на свет появилась Инна Гулая — актриса с непростой судьбой, чьё детство, юность и взрослая жизнь неразрывно связаны с эпохой, в которой ей довелось жить.

О том, что Иосиф Генфир — не её родной отец, Инна узнала только после его смерти. Это открытие стало для неё потрясением. Тогда же она впервые встретилась с биологическим отцом — тем самым, что когда-то бросил её мать.

Он раскаивался, клялся, что был глупцом, просил прощения за своё бегство. Но Инна не смогла простить. После этой встречи она как будто оборвала связь с прошлым — и уехала в Москву, надеясь начать всё заново.

С первого раза в театральный вуз её не приняли. Неунывающая, она пошла работать на завод. Днём — у станка, а по вечерам — в театральную студию при Центральном детском театре. Там она и находит свою первую творческую опору, первый настоящий выход для того внутреннего мира, который бурлил в ней с детства.

О том, что Иосиф Генфер — не её родной отец, Инна узнала только после его смерти. Это открытие стало для неё потрясением. Тогда же она впервые встретилась с биологическим отцом — тем самым, что когда-то бросил её мать. Он раскаивался, клялся, что был глупцом, просил прощения за своё бегство. Но Инна не смогла простить.

После этой встречи она как будто оборвала с прошлым — и уехала в Москву, надеясь начать всё заново.

«Как будто в ней образовалась чёрная дыра», — позже скажет о ней драматург Наталья Фокина.

Инна, тонкая, восприимчивая, жила в ролях без границ между собой и персонажем. И этот эпизод стал для неё не художественным вымыслом, а реальной травмой. После него многое в ней надломилось — навсегда.

Однако не все режиссёры воспринимали Инну как «неудобную» или проблемную актрису. В отличие от своей супруги — драматурга Натальи Фокиной — режиссёр Лев Кулиджанов, наоборот, почувствовал в ней редкий, живой, органичный талант. И именно он рискнул доверить Инне главную роль в своей ленте «Когда деревья были большими» — решению, о котором он, по собственному признанию, ни разу не пожалел.

Партнёром актрисы по фильму стал Юрий Никулин. Спустя годы он вспоминал их совместную работу с теплотой и восхищением:

«Она меня просто потрясла. Умела захватить так, что забывалось всё вокруг. И эти глаза — огромные, ясные, будто смотрят прямо в душу… В том, что перед нами будущая великая актриса, не сомневался никто».

Инна могла быть спорщицей, упрямой, тонкой до обидчивости — но именно это делало её живой. Многие режиссёры не терпят, когда актёры спорят с ними, ставят под сомнение их видение. Но Гулая была исключением. Ей позволяли больше, потому что знали: за её спорами стоит не каприз, а искреннее стремление понять роль до самой сути.

На съёмках сцены, где героиня Инны впервые встречает своего отца, между ней и Кулиджановым вспыхнул спор.

В ключевой сцене фильма «Когда деревья были большими» режиссёр Лев Кулиджанов видел всё иначе: Инна, по его замыслу, должна была броситься к герою Никулина — лёгкая, почти летящая, будто сама надежда устремляется к человеку. Но на площадке актриса пошла против режиссёрского видения. Она шла тяжело, с натужной, будто ватной походкой, нарочно косолапя.

Кулиджанов, наблюдая за актрисой, не скрывал раздражения. Он был в ярости — считал, что сцена испорчена. Но вечером, просматривая материал, внезапно замолчал. А потом тихо произнёс:

«Всё правильно. Так и должно быть».

Этот эпизод, сыгранный на надломе, стал самым пронзительным во всём фильме. Он отзывался в зрителях острой, неприкрытой болью. Так его восприняли и в СССР, и на Каннском кинофестивале, где картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

В тот же год, когда фильм вышел на экраны, Инна вышла замуж за Геннадия Шпаликова — поэта и сценариста.

Шпаликов собирал вокруг себя творческую элиту шестидесятников. Его друзьями и соратниками были Андрей Тарковский, Юлий Файт, Павел Финн, оператор Александр Княжинский, писатель Виктор Некрасов и киновед Наум Клейман.

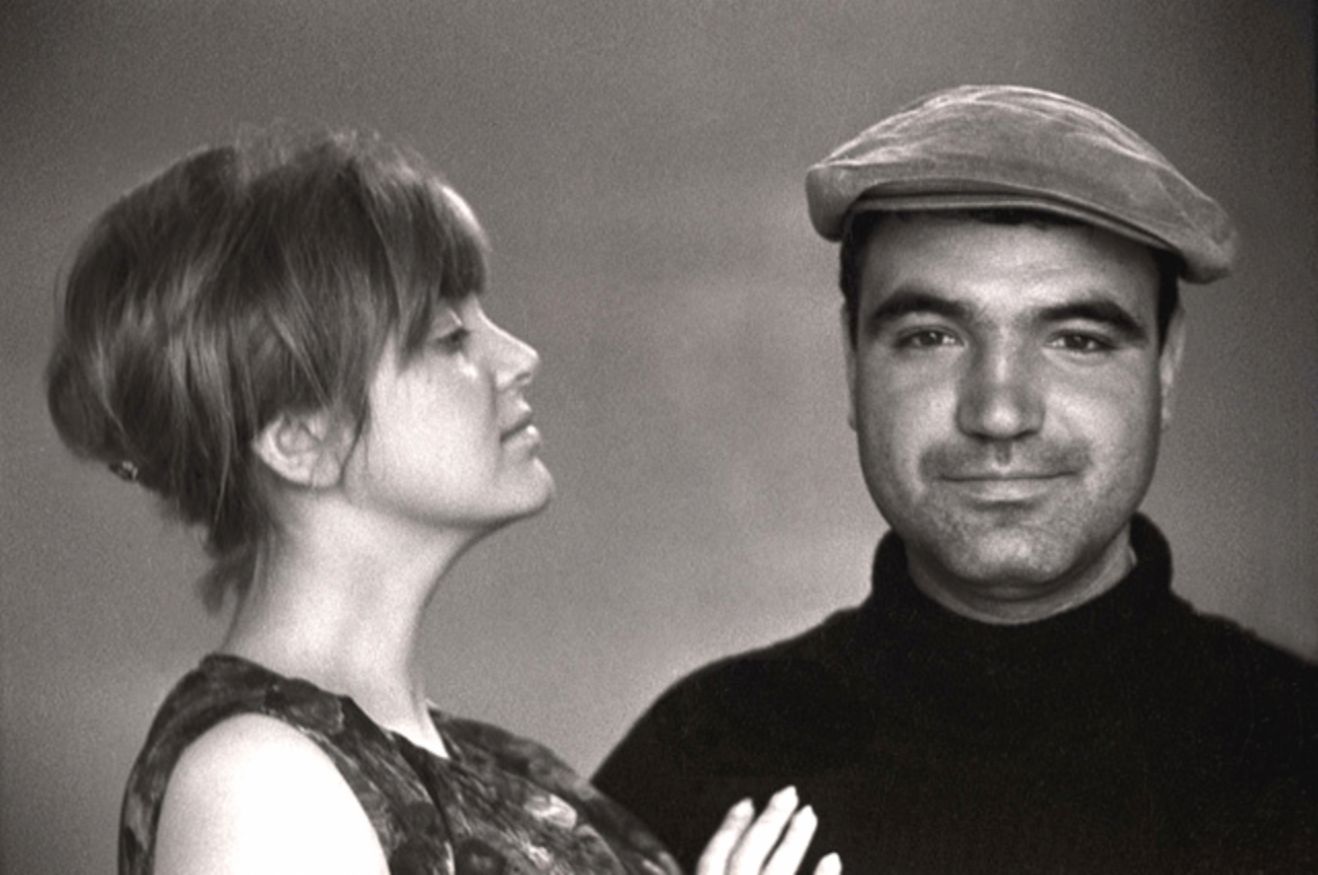

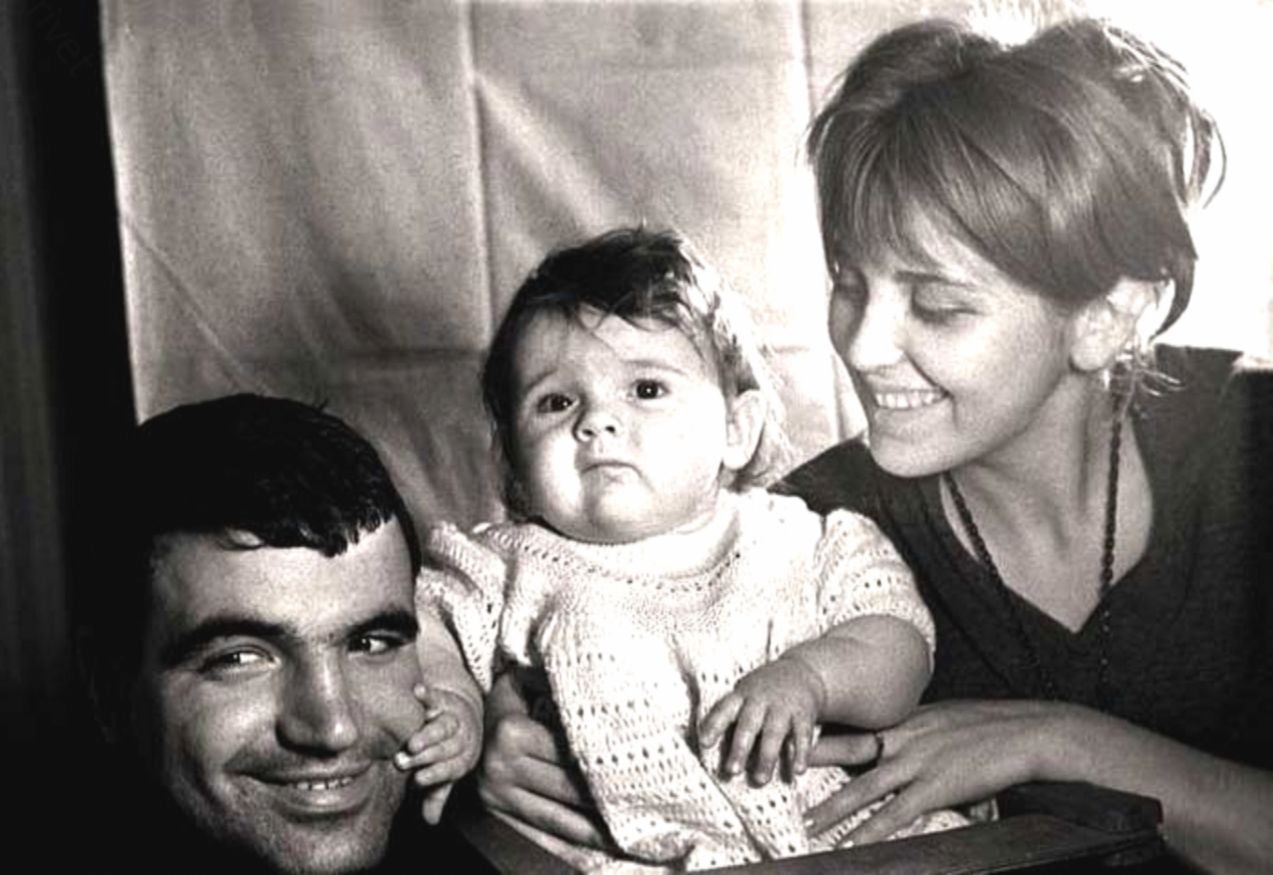

Инна Гулая и Геннадий Шпаликов были парой, о которой говорили шёпотом — с восхищением и завистью. Они казались воплощением эпохи: красивые, талантливые, свободные. Их называли одной из самых ярких кинематографических пар — не только на экране, но и в жизни.

Инна училась в «Щуке», играла на сцене Московского ТЮЗа, продолжала сниматься в кино и, несмотря на бешеный ритм, успевала быть матерью — для дочери Даши она старалась быть надёжной опорой.

Шпаликов активно поддерживал Инну, верил в её талант, порой даже больше, чем она сама. Он водил её на кинопробы, хлопотал за роли, искал возможности.

Однажды он привёл её к Григорию Козинцеву на пробы на роль Офелии. Но всё рухнуло буквально через несколько минут: выяснилось, что Инна не читала «Гамлета» и с трудом представляла себе, кто такая Офелия. Козинцев был поражён — и, конечно, отказал.

Позже произошёл схожий эпизод: Инна пришла пробоваться на роль Сони Мармеладовой, но и тут её подвела неподготовленность — она плохо знала Достоевского.

Чтобы спасти ситуацию, Шпаликов пошёл другим путём — он написал сценарий специально под Инну, об актрисе Вере Холодной. Но что-то пошло не так: проект не был завершён, как будто сама реальность начала рушить их планы.

А вскоре это же «что-то не так» стало проникать и в их семейную жизнь.

Между ними словно встала невидимая стена — сперва тонкая, как дым, потом — плотная и глухая.

Успех, казалось, обнимал Шпаликова обеими руками. Его сценарий к фильму «Я шагаю по Москве» принёс ему всесоюзную славу — лёгкий, светлый, полный надежды и юности, он совпал с настроением целого поколения. Но вскоре всё изменилось.

Другой его сценарий — к ленте «Застава Ильича» (позже известной как «Мне двадцать лет») — встретил совершенно иную судьбу. На одном из закрытых просмотров картину увидел Хрущёв. Реакция была жестокой: он обвинил фильм в «идеологической диверсии», заявив, что герои картины якобы извращают образ советской молодёжи. Фильм немедленно положили «на полку».

Режиссёру Марлену Хуциеву настоятельно «порекомендовали» переснять сцены, а Шпаликову — переделать сценарий: убрать «опасные» образы, а главное — переписать идейную канву.

Особенное раздражение вызвала одна, по мнению цензоров, «неприемлемая» сцена: диалог сына с портретом погибшего отца-фронтовика. Сын, глядя на фотографию, с болью спрашивает:

«Папа, скажи… как мне жить дальше?»

А отец, молчаливый, юный — почти мальчик, словно оживает в памяти и говорит:

«Тебе 23 года. А мне 21. Что же я могу тебе посоветовать?..»

Для Шпаликова это была не просто сцена. Это была суть. И когда ему предложили убрать её — он был в ужасе.

После «Заставы Ильича» двери для Шпаликова стали захлопываться одна за другой. Его сценарии о новом, мыслящем поколении отказывались принимать.

Он замолчал. А потом начал исчезать.

Сначала — на день, потом — на неделю. Иногда его находили в другом городе, иногда — в подвале соседнего дома. Он пил. Много, тяжело, до беспамятства. Инна пыталась его спасать: укладывала в клиники, договаривалась с врачами, отпаивала дома. Но он снова уходил — сбегал из больниц, прятался от всего мира, будто от себя самого.

Её карьера тоже пошла под откос. Предложения исчезли. Иногда звали на эпизоды, но всерьёз о ней никто больше не думал. И она — актриса с глазами, «западающими прямо в душу» — всё чаще смотрела в пустоту.

Вместо театра — тревожная тишина. Вместо ролей — бутылка, чтобы хоть на вечер унять тоску.

Они стали пить вместе.

После — крики, упрёки, слёзы.

В отчаянной попытке вернуть хоть что-то, Шпаликов решил снять фильм — сам. Так появилась «Долгая счастливая жизнь», где главную роль сыграла Инна. Но ни фильм, ни роль не стали спасением.

Инна устала. От невостребованности, от вечных истерик, от страха за дочь, от чувства вины перед собой. Она подала на развод. И ушла.

А 1 ноября 1974 года драматург Григорий Горин обнаружил тело Шпаликова в номере Дома творчества в Переделкине. Геннадий оставил записку:

«Вовсе это не малодушие, — не могу я с вами больше жить. Не грустите. Устал я от вас. Даша, помни. Шпаликов».

Близкие, друзья, коллеги — многие решили: виновата Инна. Бросила… не спасла… предала.

После смерти Шпаликова Инна будто осиротела дважды — как жена и как актриса. Она не жила — существовала.

Оказавшись в психиатрической клинике, она на время исчезла из поля зрения даже близких. А выписавшись, снова начала пить.

Наталья Кустинская вспоминала:

«Сколько могла выпить Инна Гулая за один вечер, это просто не поддается описанию! Чуть ли не ведро! Любого другого человека от такой дозы скрутило бы так, что его бы увезли в больницу, а на нее водка действовала лишь как снотворное. Она пила, чтобы забыть о том, что не востребована, что ее жизнь не удалась».

Говорили, что после ухода Геннадия свет в её огромных глазах — тех самых, что когда-то завораживали Никулина и Каннскую публику — угас навсегда. Осталась только серая тень, усталый взгляд. Она жила, как умела. Или как могла. Жила ради дочери.

Но когда Даша подросла, она тоже ушла — к бабушке. По одним версиям — от непереносимой атмосферы, по другим — Инна сама отпустила, не желая тянуть за собой и ребёнка.

Инна Гулая пережила Шпаликова на шестнадцать лет.

Когда в один из дней 1990 года её нашли без сознания на полу — мать и дочь, вдвоём, — город мгновенно заговорил: самоубийство.

Таблетки, одиночество, тоска.

Но мать Инны резко отмела все слухи: «Нет. Она не хотела умирать. Просто не спала ночами и, как всегда, выпила снотворное. Только, видимо, ошиблась с дозировкой».

Так что это было — трагическая случайность или преднамеренный, обдуманный уход? Никто не знает точно.

Инна Гулая ушла из жизни, как и жила последние годы — почти незаметно. Но её взгляд — из фильма «Когда деревья были большими» — до сих пор смотрит в душу, будто спрашивает:

«А вы меня помните?..»