16 октября 1988 года Центральное телевидение впервые показало бразильский сериал «Рабыня Изаура» — первую в истории СССР «мыльную оперу». От экрана не могли оторваться даже те, кто прежде считал иностранные фильмы «буржуазной роскошью». Хотите вспомнить, как это было? Вот несколько малоизвестных фактов о телесаге, покорившей миллионы зрителей.

Первая латиноамериканская страсть на советском экране

1988 год, перестройка, гласность, новое дыхание страны — время открываться миру и приобщаться к чужой культуре. А начинать, конечно, лучше с чего-то безопасного и дружественного. Например, с Бразилии.

Именно там в 1976 году был снят сериал «Рабыня Изаура» по одноимённому роману писателя Бернарду Жоакима да Силва Гимарайнша — убеждённого противника рабства. В его книге главным было осуждение рабовладельческого строя, но сценарист Жилберту Брага сделал ставку на любовную линию, превратив историю Изауры в красивую мелодраму о страсти, смирении и свободе.

15 серий, а не 100

Изначально сериал состоял из 100 серий по 25 минут, но для международного показа проект «ужали» почти втрое: оставили 30 серий по 30 минут, вырезав «непонятные» для других стран культурные нюансы.

Советское телевидение пошло ещё дальше — объединило эпизоды попарно, превратив их в 15 часовых серий. Первые пять показали осенью 1988 года, а оставшиеся десять — в феврале и марте 1989-го.

Реакция зрителей была ошеломляющей. Мелодрама про бедную, но гордую рабыню вызвала настоящий фурор. В «Останкино» приходили мешки писем с просьбами повторить сериал. В итоге в 1990 году «Рабыню Изауру» показали второй раз — и снова с рекордным успехом.

81% зрителей и сбор денег на освобождение

В СССР рейтинги тогда официально не считались, но эффект был виден невооружённым глазом: все обсуждали Изауру. На кухнях, в очередях, в поездах. Из сериала в быт вошли слова «фазенда», «плантация», «сеньор». Старшее поколение до сих пор с улыбкой вспоминает, как «на выходных едет на фазенду».

Зато точные цифры известны из Польши: там сериал посмотрели 81% всех телезрителей страны.

А в Венгрии случился забавный (и трогательный) эпизод: история Изауры вызвала такое сочувствие, что некоторые зрители начали… собирать деньги на её освобождение. То ли это была шутка, то ли наивность, но факт остался в истории. Возможно, даже мошенники воспользовались этой всенародной эмпатией.

Музыка, достойная театральной сцены

Тема, открывающая каждую серию «Рабыни Изауры», — отдельный шедевр. Её написал знаменитый бразильский композитор Доривал Каимми. Изначально музыка создавалась вовсе не для сериала, а для серьёзной театральной постановки.

Любопытно, что Каимми принадлежит и другая мелодия, известная советскому зрителю: «Я начал жить в трущобах городских…» из фильма «Генералы песчаных карьеров». Оба произведения давно считаются жемчужинами латиноамериканской музыкальной культуры.

Протест против «белой рабыни»

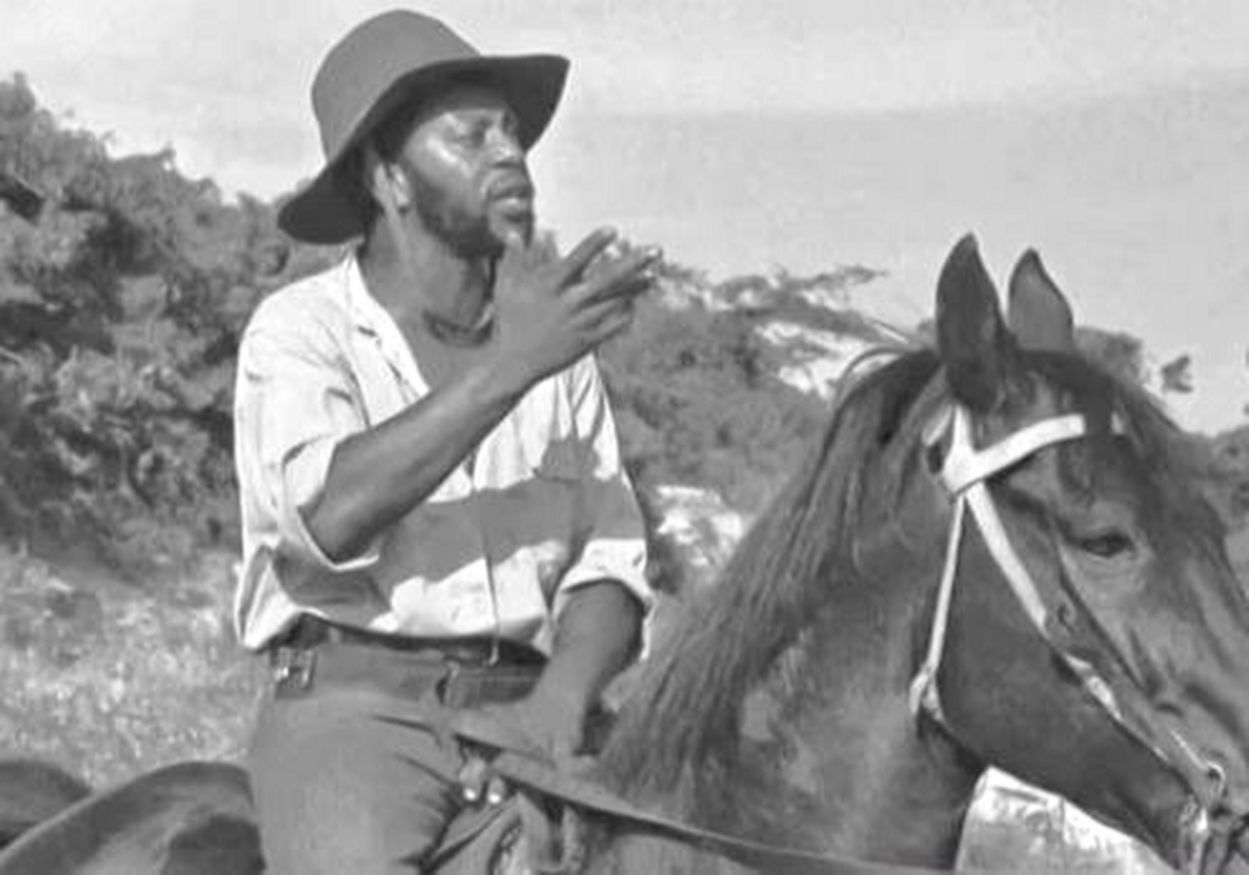

После грандиозного успеха сериала к создателям обратилось афробразильское сообщество. Их возмутило, что Изауру — белая. Они считали, что героиня должна быть темнокожей, ведь история рабства — часть их национальной памяти.

Продюсеры ответили, что в сериале и так небывало много афробразильских актёров по меркам телевидения 1970-х, и объяснили: светлая кожа Изауры — не ошибка, а символ — ведь по роману она наполовину белая, наполовину чёрная.

Новые Изауры — без прежнего волшебства

Главные роли в оригинальной версии сыграли Луселия Сантус (Изаура) и Рубенш ди Фалку (Леонсио). Оба актёра и до сериала были известны, но именно «Рабыня Изаура» сделала их национальными звёздами.

Позже продюсеры пытались повторить успех — снимали продолжение, а затем и приквел о матери Изауры. Однако ни одно из последующих произведений не достигло той магии, которую создали в 1976 году.

Эпилог: феномен, соединивший страны

«Рабыня Изаура» стала не просто сериалом — она объединила целую эпоху. В конце 80-х, когда страна искала новые смыслы и героев, простая история о девушке, мечтающей о свободе, стала отражением внутренних перемен.

И пусть прошло почти сорок лет, слова из заставки и лицо Луселии Сантус по-прежнему вызывают у многих ту самую тёплую ностальгию: время, когда вечерами вся страна собиралась у телевизора — и верила, что добро обязательно победит.