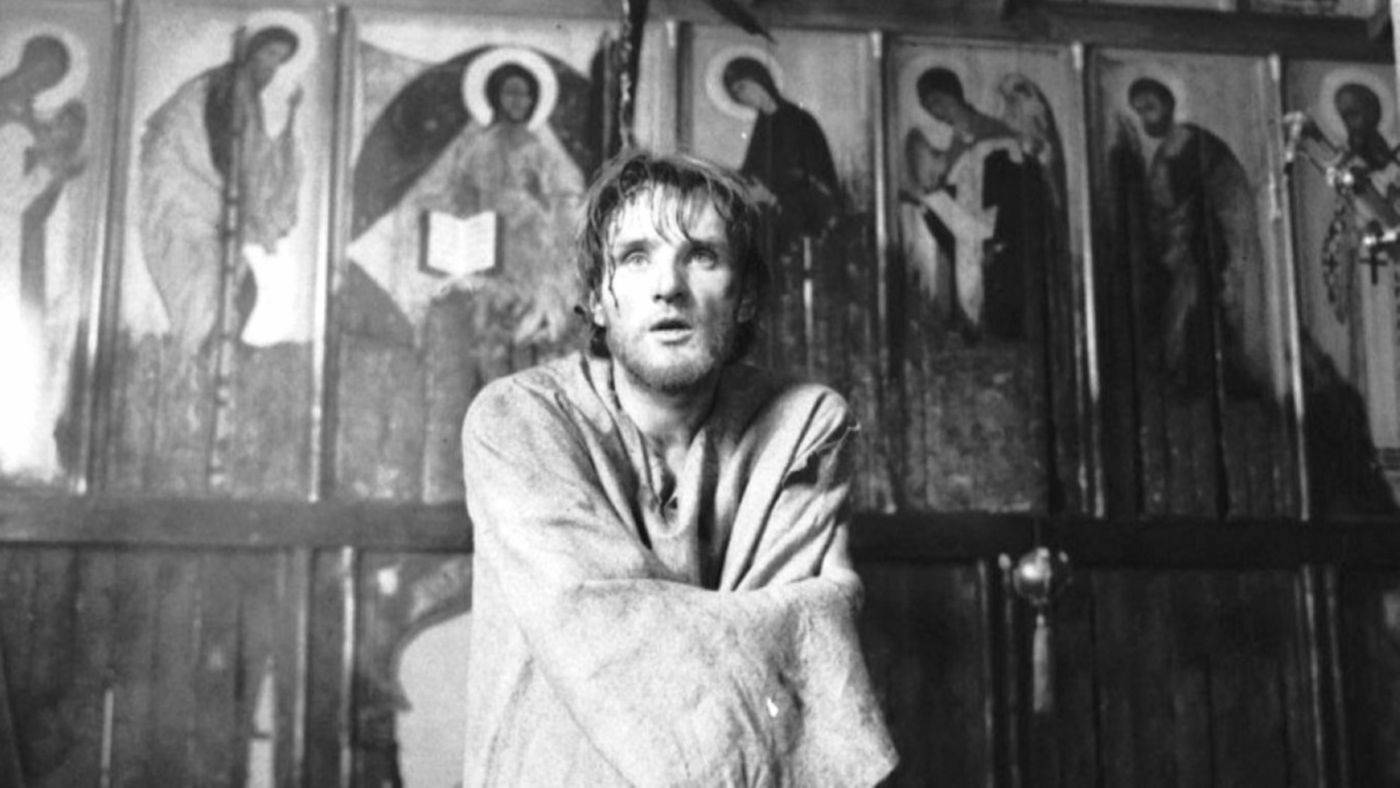

«Андрей Рублев», реж. Андрей Тарковский:

В центре сюжета лежит жизнь иконописца Андрея Рублева. Параллельно в фильме рассказывается о междоусобном соперничестве за власть между сыновьями Дмитрия Донского, а также о борьбе православного христианства с язычеством.

Показ картины начальству в 1967 году вызвал шквал негодования: киноленту обвиняли в клевете на русский народ, пропаганде насилия, искажении исторической правды, а эпизод с язычниками, нагишом купающимися в ночь Иваны Купалы, был признан аморальным.

Фильм стал настоящим событием в кинематографическом мире. Впервые в советском кино был представлен эпический взгляд на духовную, религиозную сторону средневековой Руси.

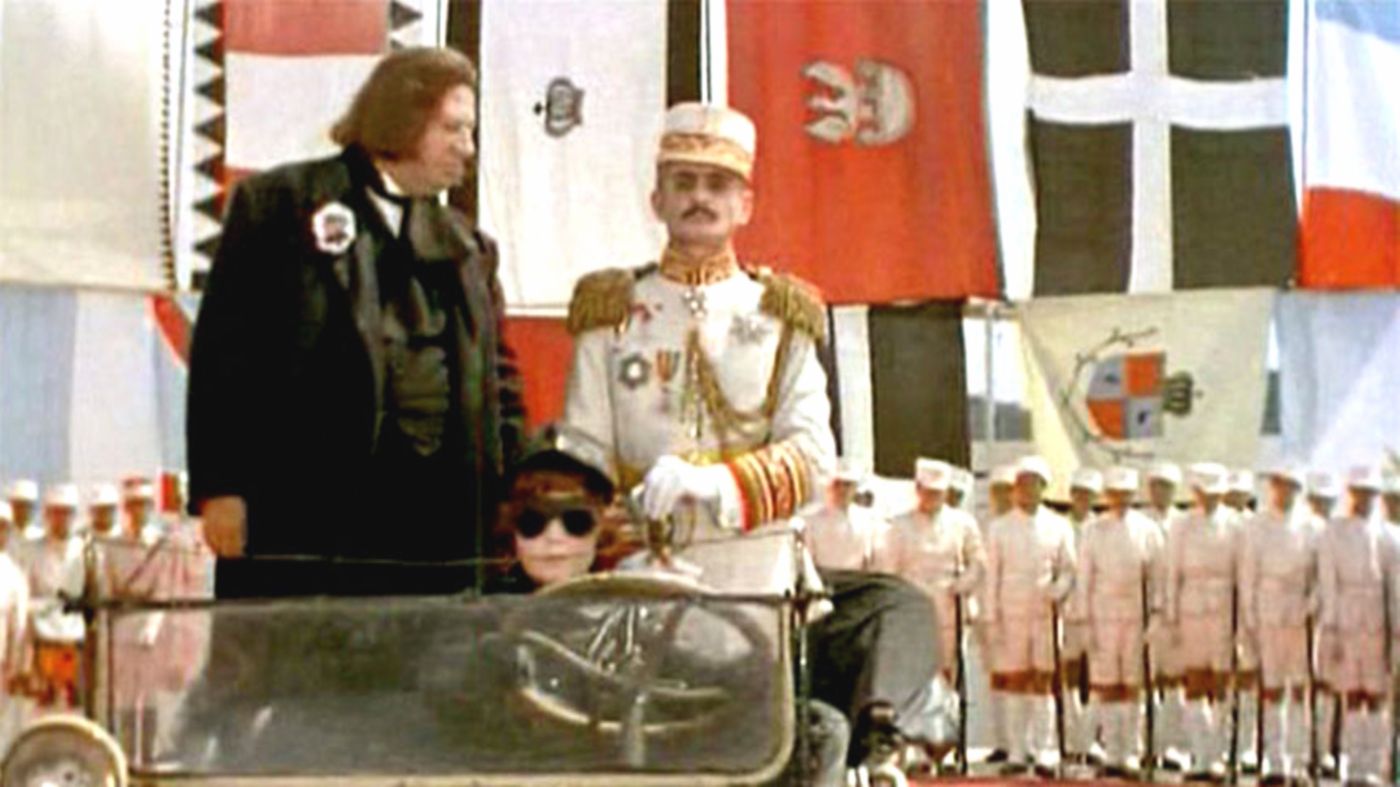

«Интервенция», реж. Геннадий Полока:

Геннадий Полока, автор знаменитой «Республики ШКИД», экранизировал пьесу Льва Славина «Интервенция», стилизовав ее под эстетику советского авангарда. Декорации, костюмы и колористическое решение кинокартины напоминают яркую театральную постановку, не особо связанную с темой Гражданской войны (хотя фильм, конечно же, о ней).

Вольное обращение с героями и историей не понравилось партии. В первую очередь потому, что некоторые из прототипов героических образов стали жертвами сталинских репрессий. Кроме того, в фильме было слишком много шуток, песен и одесских бандитов на одной сцене с героями революции.

Масла в огонь подлил и исполнитель главной роли Владимир Высоцкий — его песни, написанные специально для фильма, показались слишком смелыми. Когда картину запретили, съемочная группа написали письмо Брежневу с просьбой отменить решение. Ответа не дождались, как Высоцкий — премьеры. Она состоялась лишь в 1987 году. Высоцкий, к сожалению, премьеры не дождался.

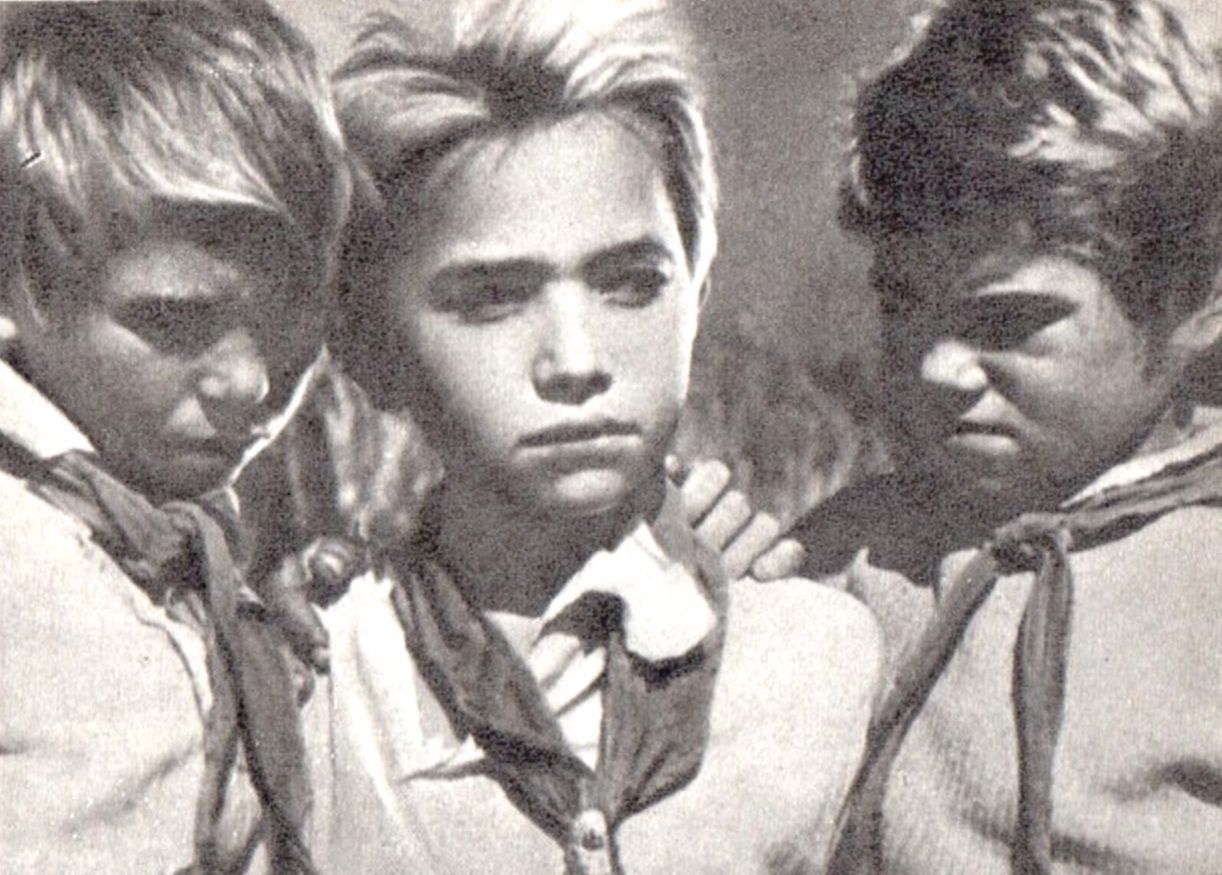

«Бежин луг», реж. Сергей Эйзенштейн:

«Бежин луг»- глубокая притча о конфликте поколений , в основу которой легла трагическая история Павлика Морозова.

Кинолента получила жёсткую критику: черновой вариант был отвергнут, а съёмки остановлены. Управление кинематографа объяснило своё решение тем, что фильм не несёт художественной ценности и политически несостоятелен. Режиссёр долго пытался вернуть картину в работу, но безуспешно.

Эйзенштейну не хватило буквально 11 дней, чтобы завершить съемки, а позднее отснятые негативы сгорели в дни бомбардировок Москвы фашистами. От проекта остались только раскадровки, нарисованные режиссером, да обрезки кинопленки, спасенные Эсфирью Тобак — монтажером фильма.

«Иван Грозный», реж. Сергей Эйзенштейн:

Последний фильм Сергея Эйзенштейна, снятый по сценарию, утвержденному лично Сталиным, был запрещен к показу сразу после проката.

Съемки проходили с большим трудом, в процесс активно вмешивался председатель Комитета по делам кинематографии Иван Большаков. Он требовал, чтобы премьера состоялась как можно быстрее и предлагал режиссеру отдать часть работы ассистентам.

При этом еду на съемочной площадке приходилось смазывать керосином, чтобы ее не съели: фильм снимался в годы Великой Отечественной войны, и вся съемочная группа голодала.

Первая серия была выпущена в прокат в январе 1945 года и одобрена лично Сталиным. Режиссер и съемочная группа получили Сталинскую премию I степени. Вот только вторую серию фильма не одобрили. Исследователи считают, что Сталин увидел в ней нелестные параллели с его собственным правлением. Фильм был запрещен, а первая серия снята с проката.

Эйзенштейну удалось добиться личной аудиенции у Сталина и после долгой беседы режиссер получил разрешение переснять картину. Однако закончить фильм не успел: он скончался в 1948 году от сердечного приступа.

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», реж. Андрей Кончаловский:

В 1960-е годы в советское кино вернулась тема русской деревни, и кинематографисты стали по-новому осмыслять пропасть между деревенскими и городскими жителями.

Второй фильм Андрея Кончаловского снят в полудокументальной манере, большая часть героев — непрофессиональные актеры. В этой маленькой истории любви, полной тревог и поэзии повседневной жизни, режиссер приоткрывает зрителям завесу тайны, как живется советскому человеку в глухой деревне.

Оказалось, что вдали от идеологии и прикрашенной действительности соцреализма, советский человек может испытывать боль и тоску и быть несчастливым. Это и стало причиной негодования чиновников. Фильм вызвал ожесточенные споры, его требовали переснять, но съемочная группа отказались вносить изменения.

Фильм не вышел в широкий прокат и отправился на полку. Причина простая: цензоры сочли картину аморальной.

Премьера фильма состоялась только в 1987 году, а в 1994-м Кончаловский снял «Курочку Рябу» — продолжение, которое вызвало в обществе не меньше споров, правда, цензурировать сиквел уже было некому.