«Кибальчиш и Плохиш. Две судьбы»

В начале 30-х Аркадий Гайдар написал короткую, почти притчевую историю — «Сказку о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове». Это был текст, где всё расставлено по полочкам: есть герой, готовый умереть за идею, и есть предатель, готовый ради пайка продать Родину. Чёрное и белое, без оттенков. Для детской литературы тех лет — идеально.

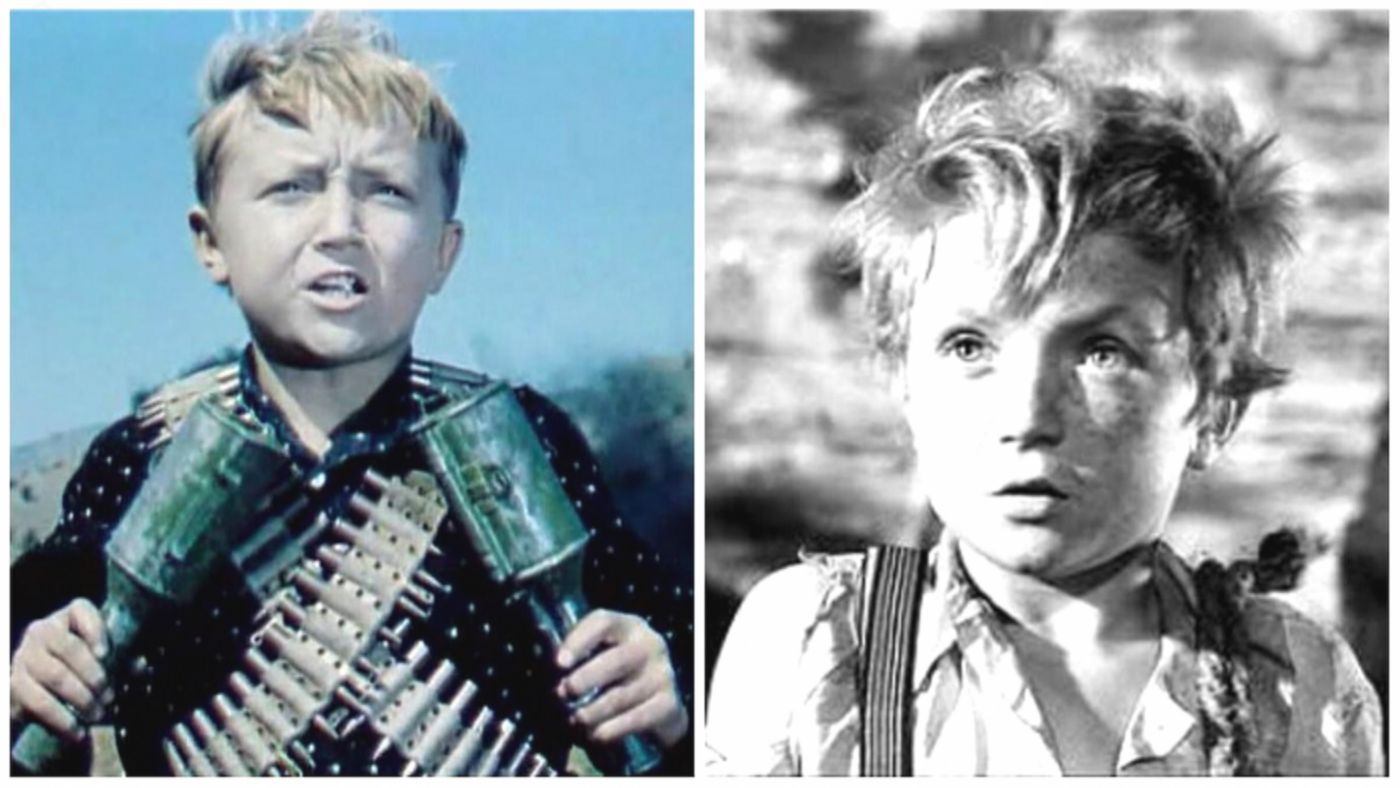

А в 1964-м режиссёр Евгений Шерстобитов решился оживить сказку Гайдара на экране. На съёмочной площадке суетились дети — шумные, любопытные, будущие взрослые, которых впереди ждали роли куда сложнее кинематографических. Но среди всей этой ребячьей толпы было двое, на которых сразу падал свет софитов. Один — серьёзный, собранный, с открытым лицом и почти взрослым взглядом.

Это был Серёжа Остапенко, ему доверили роль Кибальчиша — мальчика, готового стоять до конца. Другой — подвижный, озорной, с живой искоркой в глазах, будто сам создан для шалостей и неожиданностей. Это был Серёжа Тихонов, и ему достался Плохиш. Контраст получился таким точным, что казалось: их не играли — они просто были собой.

На экране всё выглядело ясно: Кибальчиш — светлый и правильный, Плохиш — злобный и продажный. Но жизнь оказалась не готова мириться с таким упрощением. Она перепутала роли, перемешала карты и разложила их так, что потом трудно было отделить иронию от трагедии.

У маленького Серёжи Остапенко было всё, чтобы продолжить актёрскую карьеру. Камера его любила. Кстати, он уже был знаком с гайдаровскими сюжетами: ещё в 1958 году, шестилетним мальчишкой, сыграл октябрёнка Альку в картине «Военная тайна».

Но сам он всё решал иначе. С ранних лет тянулся к физике и математике, к задачам, которые кажутся неподъёмными, к олимпиадам и лабораторным кружкам. Съёмки он воспринимал как эпизод, а не судьбу.

Совсем по-другому держался на площадке его ровесник — Серёжа Тихонов. Для него кино было воздухом. Он входил в роль легко, шутил со взрослыми, показывал деловитость, которая поражала режиссёров. Тихонов рождался артистом прямо на глазах у всей съёмочной группы.

Они оба были детьми, но уже тогда казались взрослее своих лет. У Остапенко — взгляд упорного отличника, который знает, чего хочет и не свернёт. У Тихонова — жажда сцены, желание быть на виду, доказать, что он создан для кино.

Фильм вышел — и стал заметным событием. Для миллионов зрителей в Союзе Мальчиш-Кибальчиш и Плохиш обрели реальные лица. Дети во дворах копировали их, спорили, кто будет Кибальчишем, а кого оставят на роль предателя.

А настоящая жизнь тем временем уже готовила свою постановку, гораздо жестче и страшнее любого сценария. В ней именно Кибальчиш выбрал путь, который советская идеология могла назвать «предательским»: эмигрировал и сделал карьеру в США. А Плохиш, которому прочили будущее актёра, погиб в двадцать два под колёсами троллейбуса, так и не сыграв своей взрослой роли.

Ирония получилась убийственной. Словно сама судьба решила доказать: жизнь не укладывается в схемы Гайдара. Здесь нет вечного разделения на чёрное и белое. Здесь всё куда больнее и сложнее.

«Кибальчиш стал учёным»

У Серёжи Остапенко были все шансы остаться в кино. В шестилетнем возрасте он уже играл в «Военной тайне», а в роли Кибальчиша его узнала вся страна. Но мальчик упорно шёл своей дорогой. Камера манила других — он же выбирал формулы, графики, лаборатории.

Ещё школьником он обожал математику и физику, часами пропадал в физмат-кружках, участвовал в олимпиадах. В его тетрадках вместо стихов и записок о киношных съёмках появлялись интегралы и задачи по оптике.

Цель была поставлена амбициозная — поступить в Московский физико-технический институт, «кузницу элиты» советской науки. В МФТИ шли самые сильные, туда рвались лучшие умы, туда брали единицы. И он поступил.

Учёба оказалась адом. Нагрузки, вечные лабораторные, экзамены, от которых кружилась голова. Многие ломались, уходили, искали пути попроще. Но Остапенко держался. Уже ко второму курсу он подготовил свою первую научную работу — шаг серьёзный, почти взрослый.

А на третьем сделал поступок ещё смелее: решился на брак. Его выбор был безошибочным — одноклассница Анна, та самая девочка, в которую он тайно был влюблён с седьмого класса. Теперь школьное чувство стало настоящей историей: не романтической мечтой подростка, а судьбой, скреплённой в ЗАГСе.

Они прожили историю, похожую на советский роман о верности: свадьба на каникулах, возвращение в аудитории, совместные вечера с книгами. Он строил карьеру учёного, она — семейный быт. Когда Остапенко окончил институт, семья переехала в Киев, где он начал работать инженером в Институте полупроводников.

Там он защитил кандидатскую диссертацию. Родились дети: сын Андрюша и дочь Марина. Жизнь выглядела правильной и прочной. «Мальчиш-Кибальчиш» снова оказался верен выбранному пути: строил семью, занимался наукой, жил в рамках идеала советского инженера.

А потом наступил новый этап. В 1988 году его отправили на год в университет Штутгарта. Западная Германия шокировала Остапенко не архитектурой и витринами, а научным сервисом: доступ к оборудованию, лаборатории, сотрудничество без бюрократии. Вернувшись домой, он работал с удвоенной энергией и защитил докторскую.

Но в это время рушился СССР. Деньги на науку исчезли, институты закрывались один за другим. Остапенко, как и тысячи его коллег, слышал от начальства одно и то же: «Средств нет, лаборатория закрыта». Наука, которой он посвятил жизнь, оказалась никому не нужной.

А за границей в это время всё было иначе: двери распахивались настежь. Франция, Польша, Германия, США — страны наперебой звали к себе советских учёных, понимая, какой потенциал обрушился на рынок после распада Союза. Остапенко оказался среди тех, кому предложения сыпались одно за другим.

В конце 1992-го он уехал на три месяца читать лекции в университет Северной Каролины. Америка ошарашила его тем, что здесь наука не выживала, а развивалась. Лаборатории были открыты, студенты жадно слушали, условия казались фантастическими. И когда срок командировки подходил к концу, Сергей сделал решающий шаг: отправил резюме в ассоциацию американских вузов.

Ответ пришёл стремительно — всего через неделю после возвращения в Киев. Письмо гласило: его приглашают на постоянное место профессора в Университет Южной Флориды. Для семьи это стало не просто новой страницей, а новой книгой, написанной на другом языке.

Ему с Анной было по 41, сыну 18, дочери 15. И вся семья, не колеблясь, улетела в США.

И там всё встало на свои места. Дети схватили язык на лету, быстро влились в американскую среду и уже через пару лет свободно шутили по-английски. Сергей не отставал: читал лекции студентам, работал в лабораториях, публиковал статьи одну за другой.

За несколько лет его фамилия появилась более чем в сотне научных публикаций, и Остапенко превратился в уважаемого специалиста, к которому прислушивались коллеги со всего мира.

В 2008-м он сделал новый шаг. Выиграл конкурс Национального научного фонда США и получил стартовый капитал. Так родилась его собственная фирма Ultrasonic Technology. Компания занималась не абы чем, а разработкой аппаратуры, которая позволяла «видеть невидимое» — обнаруживать микротрещины в кремнии, керамике, стекле и даже в солнечных элементах.

Эти приборы были настоящими рентгенами для материалов. На них держалась новая энергетика и высокотехнологичное производство. Именно такие технологии открывали дорогу в будущее — в солнечную энергетику, в индустрию новых материалов, за которыми охотились ведущие державы мира.

Кибальчиш построил свою американскую мечту. Большой дом, крепкая семья, работа, которая приносит радость и деньги. В его жизни всё оказалось именно так, как он хотел в юности: не суета киношных площадок, а строгие законы науки. Да, порой в душе поднималась тоска по Киеву, по улицам детства. Но всё реже.

«Считать меня предателем смешно, — говорил он. — Я ведь не рвался в буржуинство. Я хотел приносить пользу своей стране. Просто обстоятельства сложились иначе. И за это я благодарен судьбе».

«Плохиш, который хотел в кино»

Серёжа Тихонов с самого детства чувствовал себя в своей стихии на съёмочной площадке. В отличие от Остапенко, который относился к кино как к эпизоду, Тихонов жил этим воздухом. Он был серьёзен, деловит, умел слушать режиссёра и выполнять указания так, будто за его плечами уже десятки ролей. Ему прочили актёрское будущее — и не зря.

Его дебют случился раньше «Сказки о военной тайне». В 1962-м он сыграл «вождя краснокожих» в гайдаевских «Деловых людях». Маленький актёр мгновенно завоевал симпатию зрителей. У него была харизма — та самая искорка, которой невозможно научить. С экрана он выглядел естественно, а это главное для ребёнка-актёра.

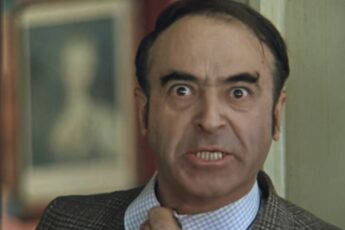

Когда в 1964-м Шерстобитов искал исполнителя на роль Плохиша, выбор оказался очевидным. Тихонов вжился в образ так, что зрители запомнили его навсегда. Ирония была в том, что сам мальчик к экранному предателю отношения не имел: в жизни он был энергичным, трудолюбивым и очень целеустремлённым.

Но детская слава — коварная вещь. Одни после неё идут дальше и строят карьеру, другие остаются «бывшими звёздочками». Тихонов мечтал о первом варианте. После школы он рванул во ВГИК, хотел попасть к Герасимову и Макаровой, но провалил конкурс. Для парня, которого знала страна, это был удар.

После армии у него был шанс попробовать снова. Родные и знакомые киношники уговаривали: «Ты талантлив, не бросай, иди ещё раз». Но Тихонов словно устал. Никто так и не узнал, что он собирался делать дальше — пытаться поступить в другой театральный или совсем отказаться от актёрской судьбы.

Жизнь не дала ему времени на раздумья. В конце апреля 1972-го, всего в 22 года, он погиб под колёсами троллейбуса. Несчастный случай, нелепость, обрыв на взлёте.

Трагедия казалась особенно жестокой, потому что в памяти он остался ребёнком-актёром. Тихонова так и запомнили — лучшим «вождём краснокожих» и экранным Плохишом. А взрослой роли сыграть он не успел.

«Жизнь не киносказка»

Гайдар написал простую сказку: есть герой, есть предатель. И каждый ребёнок в СССР знал, кого любить, а кого ненавидеть. Но жизнь, словно нарочно, расставила акценты наоборот.

Кибальчиш Остапенко, тот самый символ верности и жертвенности, вырос и уехал в Америку. Он сделал блестящую научную карьеру, основал фирму, обеспечил семью, купил дом во Флориде. Он говорил: «Не считайте меня предателем.

Я хотел работать на Родину, но обстоятельства вынудили». Он был счастлив, хотя и редко испытывал тоску по дому. Его судьба стала примером того, как талант и упорство находят выход даже за тысячи километров от родной страны.

Плохиш Тихонов, наоборот, был полон искреннего желания творить и блистать на советском экране. Он шёл в актёры, его верили, его ждали роли. Но не сложилось: неудачный конкурс, армия, усталость. И смерть в 22 — нелепая, скоропостижная, обрубившая всё.

Ирония в том, что экранные маски оказались перевёрнуты. «Правильный» Кибальчиш оказался «буржуйским профессором» за океаном, а «злодей» Плохиш не прожил и четверти жизни, оставшись в памяти светлым мальчишкой с экрана.

Жизнь никогда не укладывается в схемы, даже если эти схемы пишут классики. Она не знает деления на белое и чёрное. В ней есть случайность, нелепость, ирония и боль.

Так уж вышло, что судьбы двух Серёж стали живым напоминанием: кино может нарисовать простую картину, но реальность всегда сложнее. В ней герой может оказаться «предателем», а злодей — навсегда любимым.