Он родился в небе, хотя роддомом ему стала земля — холодная, алтайская, пахнущая хлебом, снегом и железом.

Деревня Северка, 1926 год. В домах — печи, в окнах — мёрзлые узоры, над крышами — дым, похожий на дыхание животных. А где-то высоко над всем этим — небо. Для мальчика Володьки Кашпура оно было не просто пространством — скорее, обещанием, тем местом, где можно быть свободным и честным.

Он не был из тех, кто рождается в мягких перинах. Детство — сибирская дисциплина, бедность, голод, работа с малых лет. Потом — 1937 год.

Отец исчезает в один день: утро, грузовик, во дворе — мужчины, в глазах у матери — сталь. «Нет в живых», — через месяцы ответят из управления.

С тех пор мальчик научился не спрашивать. Только запоминать — голоса, жесты, лица, запах хлеба на руках матери. Эта внутренняя тишина, выученная в детстве, потом станет его главным актёрским инструментом.

Он рос, как тысячи мальчишек военного времени, но его влекло вверх. Когда другие мечтали о сапогах, он мечтал о самолёте.

В годы войны Кашпур окончил лётное училище, стал штурманом пикирующего бомбардировщика Пе-2. Металл, небо, холод кабины, гул мотора — всё это позже, в театре, будет звучать в его голосе. Не нужно было изображать фронтовика: он и был им.

Летал, бомбил, возвращался — жив. Молодой, сдержанный, без бравады. Фронтовая скромность — не поза, а способ выжить. «Кто шумит, того быстрее замечают», — говорили пилоты.

А потом — всё кончилось. Зрение подвело, и небо пришлось отпустить. Это, пожалуй, была его первая настоящая утрата — не человека, не дом, а небо.

Что делает человек, который теряет небо?

Он ищет другое.

Во Владимире, куда Кашпур приехал к родственникам, он устроился рабочим сцены в местный театр. Поднимал занавес, двигал декорации, слушал актёров. И вдруг понял: вот оно — новое небо. Только здесь вместо штурвала — слово, вместо высоты — свет прожектора, вместо опасности — публика, от которой тоже можно погибнуть.

Сначала он просто помогал. Потом вышел на сцену — заменить заболевшего артиста. Никто не ожидал, что этот невысокий парень с фронтовым взглядом и тихим голосом станет центром сцены. Но публика поверила ему мгновенно. Он не играл — жил. И эта простая, честная жизнь на сцене вдруг оказалась редкостью.

Он не знал, что такое актёрская школа, зато знал, каково ждать рассвета после вылета. И потому паузы у него были точнее, чем у дипломированных выпускников. Он понимал цену молчанию, цену взгляду, цену каждому слову, произнесённому не ради аплодисментов, а ради смысла.

Владимир Кашпур начинал как человек, который таскал реквизит, а стал артистом, способным одним взглядом прожечь экран. Его путь — не карьера, а серия случайностей, выстроенных судьбой с математической точностью.

Сначала небо. Потом сцена.

Сначала смерть — потом роль.

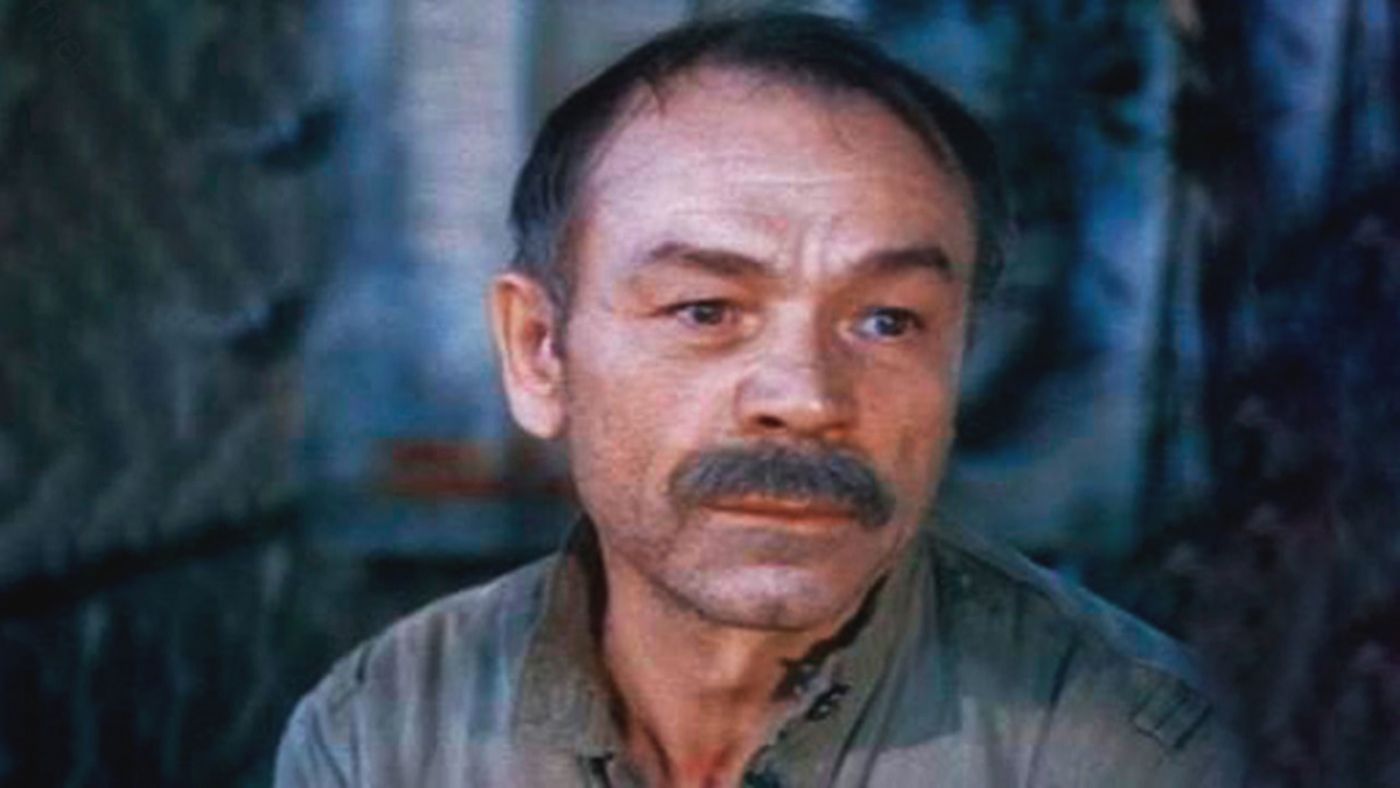

1959 год. Чёрно-белая «Баллада о солдате». На экране — рябой солдат, всего несколько секунд. «Тётенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде!» — говорит он и уходит из кадра.

Но его фраза остаётся в языке, как народная песня. Почему? Потому что в этих словах не актёр — человек. Уставший, добрый, живой.

Кашпур не просил для себя ничего — ни крупного плана, ни титров. Он просто присутствовал. А присутствие — редчайший талант.

С тех пор зритель узнавал его не по фамилии, а по глазам.

Глаза Кашпура — это война, пережившаяся без слов. Тот самый взгляд, который держит небо, даже когда его больше нет.

В театре Кашпур быстро стал своим, хотя внешне ничем не напоминал «звезду». Не громкий, не харизматичный в привычном смысле — скорее, тихий и сосредоточенный, будто всё время что-то слушал внутри себя.

Он не суетился, не лез вперёд, но у него была редкая черта — доверие к моменту. Когда он выходил на сцену, всё вокруг будто замедлялось.

В тот период, когда он уже обжился во Владимирском театре, туда приехала группа молодых выпускников Горьковского училища. Среди них — худощавый, насмешливый, с блестящими глазами Евгений Евстигнеев.

Их поселили вместе — в тесной, полуподвальной комнате, где под потолком висели трубы, а за решётками окон виднелись только ноги прохожих.

Две железные кровати, стол, радиоприёмник, чайник — и бесконечные разговоры. По ночам они слушали музыку, спорили о театре, о том, кто такой настоящий актёр: тот, кто умеет плакать по заказу, или тот, кто молчит так, что зритель всё понимает.

Их дружба была без поз, без позолоты, без «творческих трепетов». Просто два парня, которым не хватало яблок и сна.

На день рождения Евстигнеева они вдвоём наскребли денег на четвертинку водки и одно яблоко — разрезали его пополам, как праздник.

Годы спустя, когда Евстигнеев стал знаменитым, а Кашпур приехал к нему в Москву, он подарил другу ящик «четвертинок» и одно яблоко — в знак памяти.

Такое мог придумать только он — человек, который не забыл ни запаха хлеба в детстве, ни цену настоящей дружбе.

Но жизнь не стояла на месте. В какой-то момент Кашпур понял: дальше без учёбы — никак.

Природный талант — не аргумент, если хочешь по-настоящему знать ремесло.

Он собирает чемодан, берёт жену Людмилу — молодую, тихую, врачиху — и едет в Москву.

Школа-студия МХАТ принимает его не как новичка, а как взрослого человека, уже прожившего жизнь. В аудиториях он не играет — вспоминает.

Режиссёры видят это сразу: у него не поза, а память.

Людмила остаётся рядом. Их брак — без громких сцен, без светских вечеринок, но с той самой тихой верностью, о которой сейчас уже не пишут.

Она — главный врач роддома, он — актёр, вечерами ждёт её с дежурства. На кухне, в старом халате, пьёт чай и ждёт, когда в дверь повернётся ключ.

Потом он будет вспоминать:

«Она уставала, приходила зелёная. Скольких женщин принимала, скольких детей спасла… А потом садилась в кресло, засыпала прямо там. Я поднимал её на руки и относил в постель».

Они прожили вместе сорок лет. Без скандалов, без пауз, без предательства. После её смерти Кашпур не пытался заполнять пустоту. Он просто стал тише.

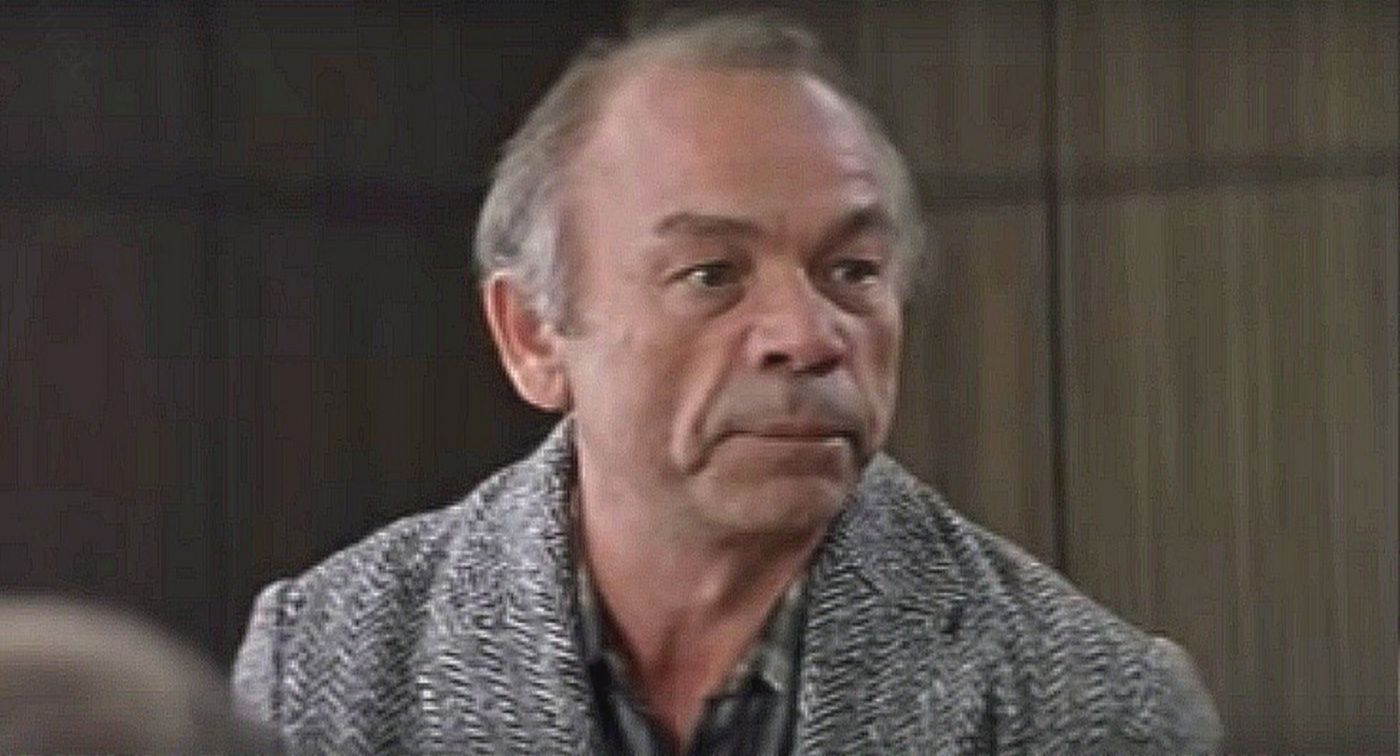

В Московском художественном театре его приняли не сразу. Слишком простой, без «породистости». Но сцена быстро поняла — в нём правда.

Он играл Ленина, Бабу-Ягу, стариков, воров, фронтовиков — диапазон, который не укладывается в систему координат. Мог быть смешным до слёз и страшным до дрожи.

И всё равно — без «я».

Кашпур умел исчезать внутри роли, как человек, уходящий за кулисы без оглядки.

Он говорил:

«Лётчик отработал — и домой. А артист — на конвейере. Чужая жизнь заложена в мозжечок, и ты её крутишь, крутишь… Даже во сне маешься: всё ли сделал так?»

В этих словах — весь он.

Фронтовая дисциплина и актёрская тоска по точности. Он не позволял себе играть «на полтона мимо». И, может быть, поэтому его герои — даже второстепенные — становились народными.

За всю жизнь он дал только одно большое интервью. И даже там — ни одной позы, ни одной фразы «о себе». Только благодарность, скромность и лёгкая усталость в голосе.

Он говорил, что не любит себя как человека, но безмерно любит своих персонажей.

Это звучало странно, но, может быть, в этом и была его тайна: он жил не ради внимания, а ради других — и на сцене, и дома, и в воздухе, когда был штурманом.

К концу жизни Кашпур стал символом тихого профессионализма — того редкого человеческого качества, о котором не пишут в пресс-релизах.

Он не собирал наград, не давал интервью, не строил легенду. Легенда просто сложилась сама — из точности его движений, из того, как он произносил простые фразы.

Он мог стоять на сцене МХТ рядом с самыми громкими именами, но взгляд зрителя всё равно тянулся к нему. Не потому, что он старался. Наоборот — потому, что не старался.

В нём не было суеты. Он был как дыхание сцены — не броское, но необходимое.

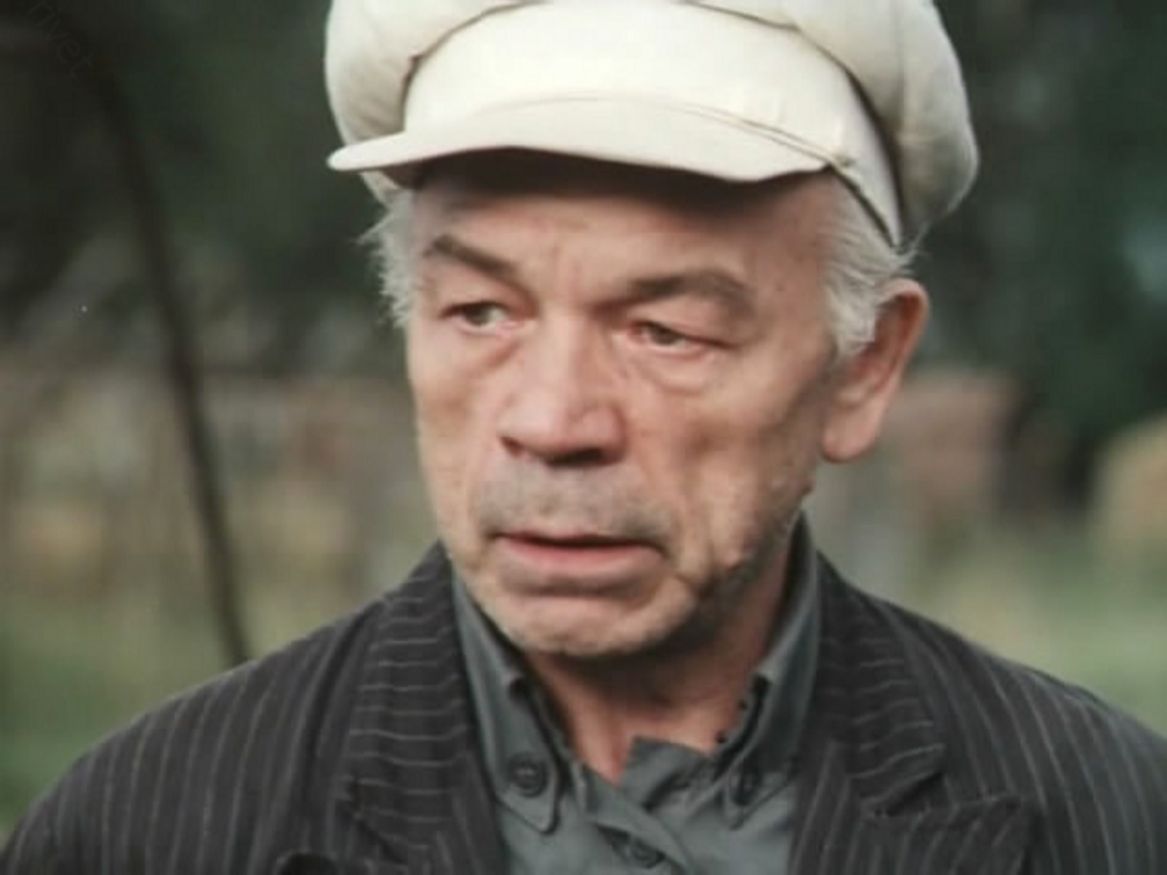

Владимир Кашпур играл до последнего дня.

«Борис Годунов», «Горе от ума», «Женитьба», «Гроза», «Маскарад», «Чайка» — он появлялся в них как человек из другого времени. Никаких лишних слов, никаких эффектов. Только правда, от которой зрителю становилось неловко. Потому что он верил каждому его взгляду.

В кино его знали миллионы. «Батальоны просят огня», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Штрафбат» — роли, где нет фальши даже в тишине.

Он играл тех, кто редко говорит, но всегда делает. Людей, которых страна привыкла недооценивать: старшины, охранники, деды, простые фронтовики.

Но именно через них он показывал — достоинство не громкое, оно просто есть.

Он был артистом редкой чистоты: не прятался за приёмы, не маскировал возраст, не обижался на судьбу.

Когда ему было за восемьдесят, он по-прежнему выходил на сцену с тем же вниманием, что и в юности.

Мог забыть текст, но не забывал правду.

За все годы — ни одного громкого скандала, ни одной попытки вытащить себя на первые полосы.

Его жизнь была антиподом нынешнего шоу-бизнеса: без пиара, без социальных сетей, без «имиджа».

Он просто жил.

Так, как живут те, кто не умеет иначе.

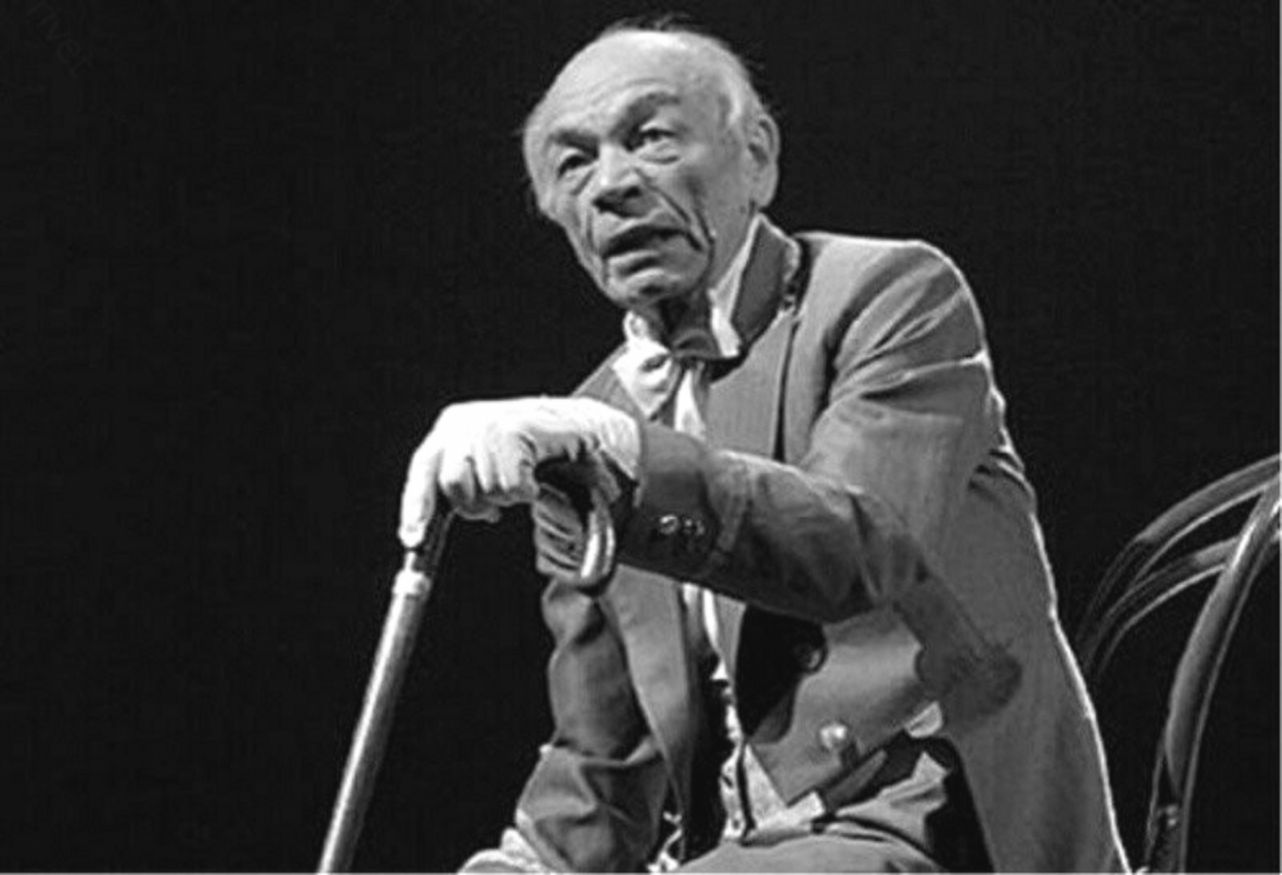

Однажды, уже в последние годы, он рассказывал:

«У меня есть сын Алёша, его жена Аллочка и внук Святослав, ему четыре годика. Когда крестили — думал, заплачет. А он смеялся, хохотал, хватал батюшку за бороду».

Он улыбался, рассказывая это, и в этой улыбке было всё: усталость, нежность, простая радость, что жизнь идёт дальше.

17 октября 2009 года сердце Кашпура остановилось. Ему было восемьдесят три. Людмилу он пережил на четыре года.

В день его похорон в театре стояла абсолютная тишина — не сценическая, а человеческая. Та, которая бывает, когда люди понимают: ушёл не просто актёр, а человек, благодаря которому театр казался честнее.

Он не оставил громких цитат, не писал мемуаров, не требовал памяти. Но его реплики живут.

Как будто небо, откуда он когда-то пришёл, оставило в нём свой голос.

Он был лётчиком, который не успел долететь до конца войны. И актёром, который никогда не играл до конца спектакля «вхолостую».

Он прожил жизнь, где небо и сцена стали одной и той же высотой.

Таких, как Кашпур, сейчас почти не осталось — не по возрасту, а по строению души.

Он не делал вид, что знает ответы. Он просто жил по-честному, а это, как выяснилось, самая трудная роль из всех.