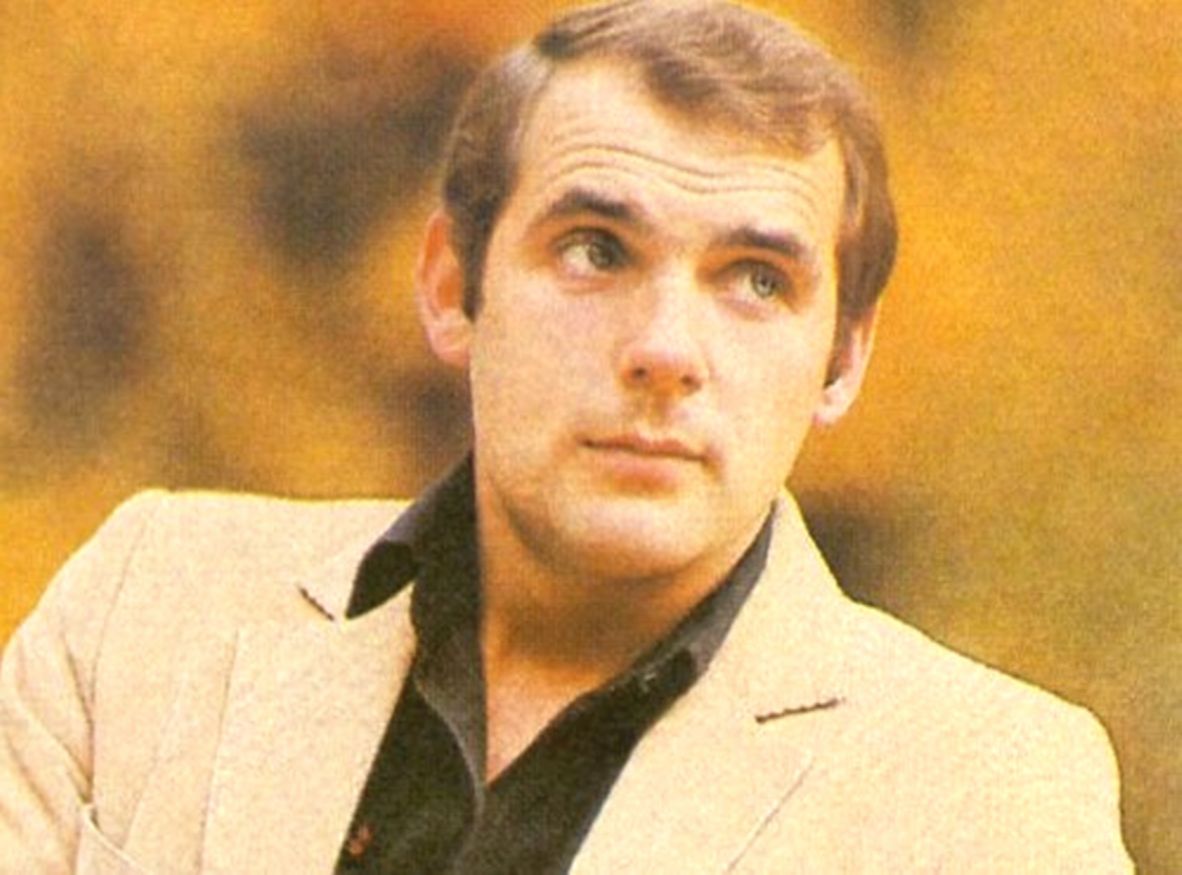

Он вошёл в кино, как в жаркую реку — молодым, красивым, уверенным в том, что всё впереди. В кадре он улыбался широко и честно, как будто не знал, что за этой улыбкой уже стоит его собственная трагедия. Сергей Подгорный. Всего девятнадцать лет — и страна знала его лицо, его голос, его «Смуглянку», которая звучала из каждого окна, будто личная песня всей послевоенной юности.

Он не гнался за славой. Она пришла сама — прямая, ослепительная, без предупреждения. После выхода фильма «В бой идут одни старики» Подгорного узнавали даже на рынке: старушки улыбались, парни хлопали по плечу, девушки провожали глазами. Он шёл по улице как человек, которому весь мир только что сказал «спасибо». Но именно там, на съёмках, началась история, от которой потом уже не было пути назад.

Сергей часто говорил друзьям: «Меня пить научили на “Стариках”. До этого я и рюмку не держал». Парадокс в том, что фильм, подаривший ему бессмертие, дал ему и ключ к саморазрушению. Может быть, это и есть особая логика судьбы актёра: то, что делает тебя видимым, со временем стирает тебя до прозрачности.

После премьеры Подгорный учился в институте Карпенко-Карого, а параллельно снимался — режиссёры хватали его нарасхват. Мягкая улыбка, открытый взгляд, военная форма, сидящая как влитая. За время учёбы он успел сыграть в восьми картинах, и когда получал диплом, был уже не студентом, а состоявшимся артистом. Его взяли в штат киностудии имени Довженко — мечта любого выпускника.

Но счастье в этом деле всегда хрупкое. Сергей быстро понял, что в кино любят — но недолго. Главных ролей не давали, только эпизоды, второстепенные герои, случайные лица. И после каждого съёмочного дня — застолье. «Обмыть успех», «снять стресс», «по сто грамм за удачу» — эти слова стали ритуалом, как грим перед съёмкой.

А потом погиб Быков. Леонид Быков — человек, который для Подгорного был не просто режиссёром. Он был тем, кто сделал из Сергея актёра. Кумир, наставник, старший товарищ. Когда его не стало — автокатастрофа, 1979 год — Подгорный будто лишился направления. Запил по-настоящему. Не «выпивал», а уходил в запой с такой болью, будто хотел догнать Быкова туда, где тот уже был.

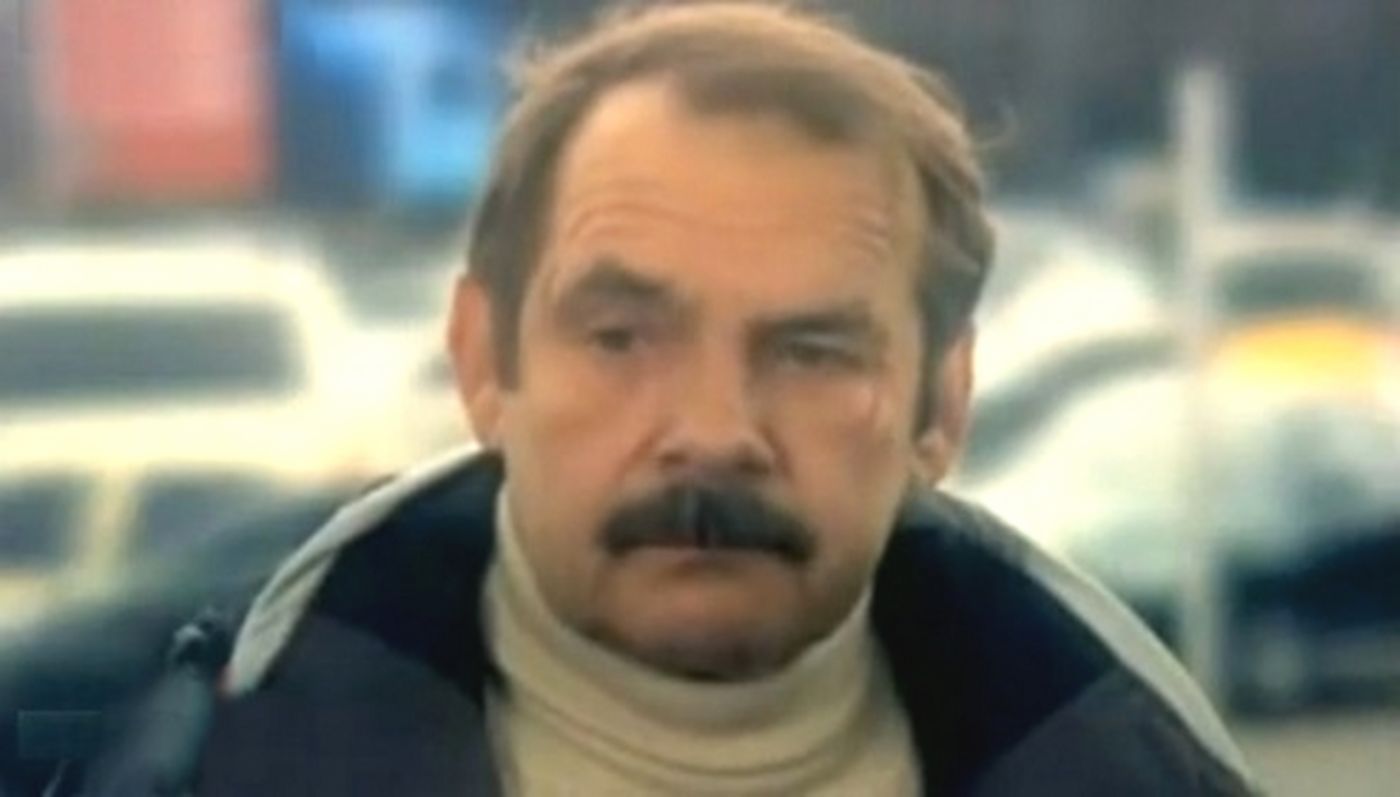

С каждым годом черты его лица расплывались, взгляд тускнел. На съёмках это видели все. «Сергей стал другим», — говорили режиссёры и перестали звать. В глазах — вечное похмелье, в руках — дрожь. Он смеялся, а через минуту мог заплакать, без причины. Камера не прощает таких перемен: объектив холоден, он всегда видит правду. И правда была одна — Подгорный терял себя.

А потом пришли девяностые. Время, когда кино рухнуло, а актёры остались без сцены и без ролей. Даже те, кто вчера играл героев, стояли в очередях за подработкой. Сергей не стал исключением. Ему доставались мелкие эпизоды, безымянные, даже в титрах не упоминали.

И всё же кто-то ещё верил в него — его старый друг Владимир Талашко. Он тянул Сергея за собой, помогал, пробивал ему роли, говорил режиссёрам: «Возьмите, он ещё может». Но Подгорный уже не мог.

Он устал. От себя, от мира, от ожиданий. От того, что в зеркале — чужое лицо, опухшее, неузнаваемое. От того, что даже в киностудии Довженко, где когда-то аплодировали ему, теперь не находилось ни одного человека, кто бы просто позвонил.

Когда уходит признание, остаётся тишина. В этой тишине Подгорный жил долгие годы. Ни съёмок, ни денег, ни квартиры. Ни обещанной киностудией, ни Союзом кинематографистов. Он остался там, где всё начиналось — в частном секторе Бучи, вместе со старенькой матерью. Домик — облупленный, с провалившейся крышей, будто отражение его собственной судьбы.

Соседи жалеют, но жалеют молча. Принесут хлеб, картошку, консерву — и уйдут, не давая денег: знали, что пропьёт. А он и не скрывал. «Не надо сочувствия, — говорил, — у каждого свой финал». Иногда, когда было особенно плохо, он выходил во двор, садился на кривую скамейку и напевал тихо: «Смуглянка-молдаванка…» — голос дрожал, но не фальшивил.

Когда-то этот голос собирал залы. Теперь — только ветер слушал.

В какой-то момент он понял: на актёрские копейки не прожить. Попробовал устроиться в строительную бригаду, но туда требовались трезвые руки. Отказ за отказом. И вот, по странной иронии, место нашлось там, где другим страшно — в цехе гробовщиков.

«Работа есть работа», — сказал он тогда. Говорят, работал аккуратно, с уважением. Но вечерами — всё то же. Алкоголь, бесконечные разговоры ни о чём, грязь в доме, больная мать, усталость.

Так могло бы тянуться бесконечно, если бы не звонок. 2009 год. Оксана Байрак — режиссёр, которая вдруг вспомнила о Сергее. Она писала новую мелодраму «Золушка с острова Джерба» и предложила ему роль. Небольшую, но тёплую. Условие одно: никакого алкоголя.

Он согласился. И, к удивлению всех, сдержал слово. На площадке был собран, жив, внимателен, будто ожил. Байрак потом рассказывала:

«Я написала роль специально для него — отца главной героини. Её не было в сценарии. Хотелось вернуть Серёжу к жизни. Он сиял, работал до изнеможения. Я просила пообещать, что больше не будет пить. Он улыбнулся и сказал: “Если бы я знал, что ты позовёшь снова — поклялся бы”.»

Это было признание в отчаянии. Не просьба о работе — просьба о вере.

Потом его утвердили и в «Возвращении Мухтара», шестом сезоне. Казалось, белая полоса — наконец. Но судьба будто смеялась. Вечером, после окончания съёмок, он решил «отметить». Домой возвращался шатаясь, поскользнулся, упал. Сотрясение, травма позвоночника. После этого Подгорный уже не восстановился.

Работа гробовщиком отпала — больная спина не позволяла таскать доски. А в кино больше не звали. Он снова оказался там, где был — в доме с облупленными стенами, с матерью, без надежды.

И всё же в нём оставалась гордость. Даже в самые мрачные дни он не просил подачек. Говорил: «Я своё отыграл. Теперь — пусть сцена живёт без меня». Но сцена не жила без него — просто забыла.

Его трагедия не была шумной. Не было скандалов, громких интервью, кликов по телевизору. Только тишина, редкие упоминания, короткие заметки о том, что «актёр Подгорный работает плотником». Для страны — мелкая строка. Для человека — целая жизнь.

Он не винил никого. Ни режиссёров, ни коллег. Только себя — и, пожалуй, бутылку, ставшую главным партнёром по жизни.

У Сергея было две семьи, но, по сути, ни одной. Первая жена, Светлана, — красивая, молодая, из южного города. Он встретил её в Адлере в конце семидесятых. Влюбился по-настоящему: море, закаты, песни под гитару. Увёз её в Бучу — маленький дом, надежды, съёмки.

Потом — ревность, ссоры, возвращения под утро, запах спиртного. Светлана плакала, он злился. Через два года она забрала сына и ушла. Он больше их не видел. Наверное, и не пытался.

С годами женщин рядом с ним было много. Поклонницы, актрисы, случайные знакомства. Все понимали, кого встречают: тот самый Смуглянка, лётчик, любимец. Но он всё чаще уходил от внимания — не потому, что стал равнодушным, а потому, что ему уже нечего было дать. Любовь требует живого сердца, а у него сердце болело, будто от обиды на самого себя.

В конце восьмидесятых он снова полюбил — и снова по-настоящему. Женщину с ребёнком, Людмилу. Уютный дом, тихие вечера, впервые ощущение, что можно жить как все. Через пару лет у них родилась дочь Саша. Красивая, умная девочка, потом — золотая медаль, красный диплом, работа в банке.

Мать ушла от Сергея, когда он окончательно опустился, но не отвернулась: помогала и ему, и его старенькой маме. Продукты, лекарства, забота — всё это от женщины, которую он когда-то потерял.

Сын Владимир вырос моряком, живёт с матерью на юге. Так и не увидел отца, которого страна знала в лицо.

Последние годы Сергей прожил как тень. Не жаловался, не оправдывался. Пенсия — смешная, здоровье — разбитое. Врачи говорили: три грыжи Шморля, перекрытые нервы, боль, искривлённая нога. Он почти не мог ходить. В нём уже не было того молодого, уверенного Смуглянки. Только усталость и оглушающая тишина.

Жарким июльским днём 2011 года сердце не выдержало. Сердечный приступ. 57 лет — и конец. На похороны пришло полтысячи человек — жители Бучи, соседи, редкие коллеги. От Союза кинематографистов — два венка. Ни речи, ни официальных лиц. Гроб опускали под ту самую песню, что когда-то принесла ему славу. «Смуглянка-молдаванка…» — звучала без оркестра, с магнитофонной плёнки, немного хрипло.

На могиле стояла мать — седая, исхудавшая, но прямая. «Он был агрессивен, — сказала она позже. — Потому что не было работы, не было сил, не было веры. Он хотел быть нужным. А когда понял, что не нужен — перестал бороться».

Так заканчивается история человека, которого страна когда-то любила. Без трагедии на первых полосах, без пышных некрологов. Просто — ушёл. Как будто и не было той славы, улыбок, восторгов. Но память о нём — живая. Не звёздная, не глянцевая. Человеческая.

Может, дело в том, что его путь — не только про падение. Он прожил честно, как умел, без фальши, с открытым лицом. Он не продался, не просил милости, не перекраивал себя под время. Он просто устал быть героем в стране, где героев быстро забывают.