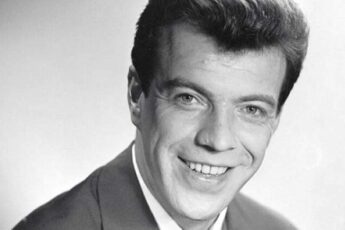

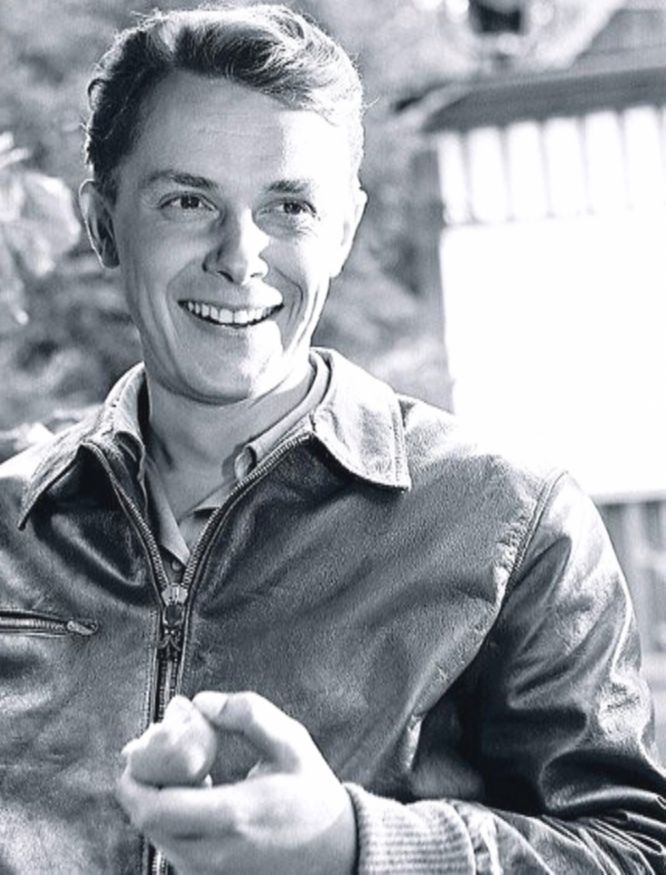

Его лицо — из тех, что запоминаются мгновенно. Никакой показной мужественности, никакой нарочитой героики, но в каждом движении — тихая уверенность, будто человек привык смотреть в самую суть. В 1948-м это лицо увидела вся страна: юный Борис Битюков, сыгравший Ивана Земнухова в «Молодой гвардии». В кадре он выглядел так, будто родился для кино. В жизни — оказался случайным гостем в этой профессии.

В титрах о нём значилось просто: «студент ВГИКа». На деле — не студент, не актёр, даже не выпускник театрального. Так в послевоенные годы иногда бывало: киностудия искала не диплом, а лицо, интонацию, характер. Битюков пришёл на съёмочную площадку не с корочкой, а с фронтовым прошлым, с ранением и с тем взглядом, который не сыграешь никакой школой.

Он родился в Орле, городе, где каждый камень хранит усталость войны ещё до её начала. С детства тянулся к сцене, к свету рампы, к этой зыбкой зоне, где человек превращается в историю. В Москву поехал, как едут за мечтой — с одним пальто, с уверенностью в собственных силах и с наивной верой, что талант всё решит. Не решило. Его не приняли ни в один творческий вуз. Тогда он поступил в институт на факультет гидромелиорации — инженер по бумагам, артист по складу души.

Но за спиной уже собиралась тень войны. 1939-й плавно перетёк в 1941-й, и тот, кто мечтал строить сцены, оказался в окопах. Он прошёл фронт от начала до конца, дважды был ранен, но не сломался. Вернулся — без громких наград, без фанфар, но с тем внутренним хребтом, который отличает настоящих людей от выдуманных героев.

После войны судьба будто вспомнила о его старой мечте. В один из дней он оказался рядом с Сергеем Герасимовым. Великий режиссёр увидел в нём то, что другие могли не заметить — глубину, не выученную на курсах, а пережитую. Так Битюков попал в «Молодую гвардию». После премьеры его имя произносили с интересом, как открытие.

В пятидесятые ему начали предлагать всё больше ролей. Он играл людей сильных, открытых, с ясными глазами и прямым голосом — таких, какими страна хотела себя видеть. В «Жуковском» он получил Сталинскую премию. В «Кавалере Золотой Звезды» — стал символом честной молодости. А в «Случае в тайге» закрепил успех.

И всё-таки именно роль капитана милиции Мозарина в фильме «Дело № 306» в 1956-м сделала из него народного любимца. Тридцать три миллиона зрителей — цифра для тех лет фантастическая. Советские женщины влюблялись в его героя без оглядки: благородный, уверенный, справедливый. Мозарин стал тем, кем тогда мечтали быть мужчины и кому верили женщины.

Но экранная легенда всегда стоит на хрупкой опоре. За каждым идеальным кадром есть человек, которому некуда спрятаться, когда камеры выключены.

В реальности у капитана Мозарина было другое имя — Борис Битюков. И вне экрана этот человек жил вовсе не по сценарию. В кадре он был воплощением собранности, силы и достоинства, а в жизни — всё больше напоминал героя, потерявшего режиссёра.

После триумфа «Дела № 306» на него посыпались предложения. Но вместе с ними — и странная тишина, тревожные слухи. Казалось бы, идеальный типаж советского мужчины: высокий, красивый, с фронтовым прошлым и честным взглядом. Но режиссёры начали отказываться. Одни — вежливо, ссылаясь на занятость, другие — молча.

Всё началось незаметно. Он стал срываться на мелочах, раздражаться, потом исчезать. Говорили — уехал к родственникам. На деле — запой. В то время слово «алкоголизм» старались не произносить, особенно рядом с фамилиями, знакомыми всей стране. Но съёмочные группы знали: если Битюков задерживается утром, день придётся начинать заново.

Он сгорал изнутри, словно сцена, на которой выключили свет. Каждая попытка начать сначала заканчивалась тем же — несколько съёмочных дней, потом провал.

Тогда рядом с ним была молодая актриса Юлианна Бугаева. Ей казалось, что она влюблена в самого капитана Мозарина. Когда они встретились в Театре киноактёра, всё выглядело как продолжение фильма: он — красивый, внимательный, с глазами, в которых будто вечность. Она — юная, готовая верить без доказательств. Их история началась легко и, казалось, с надеждой.

Она не знала, что живёт с человеком, для которого реальность давно потеряла очертания. После рождения дочери всё стало меняться. Съёмки, которые должны были вывести его в лидеры поколения, одна за другой срывались. Он соглашался на роли — и исчезал. Продюсеры отказывались от него, режиссёры перестали верить.

Для актёра, привыкшего к аплодисментам, падение в тишину — самое страшное наказание. Особенно когда ты знаешь: причина не в политике, не в идеологии, а в тебе самом.

Он пытался держаться. Иногда появлялся в эпизодах, соглашался на второстепенные роли. И всё же глаза выдавали внутренний пожар. В каждом кадре чувствовалось напряжение — будто человек борется не с партнёром, а с самим собой.

Когда всё окончательно развалилось, Бугаева ушла, забрав дочь. Она устала от его провалов, от звонков по ночам, от просьб «дать ещё один шанс». Ушла молча, без скандала. Потом вышла замуж. Девочка росла в новой семье и много лет считала другого мужчину своим отцом.

Когда говорят «забвение», обычно думают о годах. Но у актёров оно приходит внезапно — стоит только закрыться перед съёмочной площадкой на одну ночь. Для Бориса Битюкова тишина затянулась на десятилетия.

Юлианна жила новой жизнью. Дочь подрастала, и имя отца стало для неё чем-то вроде тени — не страшной, но далёкой. Пока однажды всё не всплыло.

Ей было двенадцать, когда они с матерью зашли в Театр киноактёра. Мама ушла по делам, оставив девочку в фойе. Оля сидела на диване, разглядывала афиши, когда напротив устроился мужчина — немного небритый, с усталыми глазами, и вдруг начал подмигивать. Она смутилась, отвернулась. Когда мать вернулась, спросила:

— Мам, кто это? Почему он на меня так смотрит?

Юлианна ответила коротко, будто выстрелила:

— Это твой отец.

Мгновенно мир перекосился. Перед девочкой был не герой из фильмов, а человек, на лице которого уже отпечатались годы одиночества и слабости. Первое чувство — стыд и непонимание. Потом, спустя годы, когда она пересмотрела его фильмы, пришло другое — уважение. И почти благоговение.

Она поняла, что отец был гениален. Что его герои дышали правдой, которую не напишешь в сценарии. В каждом взгляде — боль, в каждом движении — попытка быть лучше, чем ты есть. Позже, уже будучи актрисой, она случайно попала на спектакль «Заступница».

В одном из эпизодов на сцене вышел старик-слуга. Это был он. Седой, почти незаметный, но с тем самым внутренним светом, от которого зрительный зал перестаёт шуметь. И Ольга вдруг поняла, что перед ней не просто отец, а человек, который до конца остался артистом, даже когда мир перестал в это верить.

К тому времени он жил почти один. Сын от первого брака навещал редко. Дочь — тоже. И не из равнодушия, а потому что каждая встреча оставляла шрамы. Он был уязвлён, озлоблен, и где-то глубоко — обижен. Третий брак не принёс спокойствия. Жена ревниво оберегала его от прошлого, будто воспоминания о детях могли разрушить дом. Когда он умер, ни сын, ни дочь не знали об этом. На похоронах их не было.

Говорят, он почти ослеп к концу жизни. Видел мир размыто, как через дождливое стекло. Может быть, это было даже символично — актёр, который прожил жизнь в кадре, ушёл, не видя лиц тех, кто когда-то аплодировал.

Но в день 9 мая его дочь всегда плакала. Не потому, что потеряла отца. А потому что вспомнила: он прошёл всю войну. Дважды ранен, выжил, вернулся, играл героев — и не сумел спасти самого себя.

15 января 2002 года Борис Битюков умер. Без громких некрологов, без телеэфиров, без больших слов. Но если включить старую копию «Дела № 306» и всмотреться в глаза капитана Мозарина, можно увидеть всё: молодость, боль, фронт, любовь и ту усталую нежность, которой живут настоящие актёры, даже когда им больше нечего играть.

Битюков прожил жизнь, где талант оказался и даром, и приговором. Он не был великим в официальных списках, не стал символом эпохи — но остался символом хрупкости человеческой судьбы. Успех, война, падение, одиночество — в нём всё было по-настоящему, без прикрас и без защиты.

Может быть, именно поэтому его герои живут дольше, чем он сам. Потому что они — о человеке, который ошибался, пил, терял и всё равно пытался быть честным. И это куда больше, чем идеальный образ с плаката.

А вы верите, что актёр может спасти себя силой таланта, или сцена всё равно забирает тех, кто слишком живёт внутри роли?