Недавно я услышал от одного сравнительно молодого человека, который считает себя знатоком советского образа жизни, что во всех старых фильмах постоянно приукрашивался быт советских людей. В том числе это касалось и продуктов питания. Что на самом деле в советских магазинах не могло быть в свободной продаже таких продуктов, как чёрная и красная икра, балык, крабы и т.д.

Тем более в 50-х годах, когда после войны ещё существовал дефицит многих продуктов. Причем, говорил он это с полной убеждённостью в своей правоте, даже не обращая внимания на мои доводы. Хотя, в отличие от него, свою лучшую половину жизни я прожил в СССР. Этот спор подтолкнул меня написать статью.

Сегодня мало кто помнит, что в СССР в 50-х и 60-х годах чёрная икра не являлась дефицитным деликатесом. Это можно увидеть в старых советских фильмах, в которых обычные советские граждане часто употребляли чёрную икру как повседневную закуску.

В начале 60-х годов я был ещё ребёнком, тем не менее, я хорошо помню, что мои родители периодически покупали развесную чёрную икру. Я даже помню запах и вкус той икры. Так как приходилось её часто есть. При этом я рос в обычной семье служащих со средним достатком.

Недавно попробовал современную чёрную икру из баночки и заметил, что она почти не имеет запаха. Хотя её вкус, конечно, похож на знакомый мне с детства.

Я некогда не был специалистом в этой области, но знающие люди объяснили, что чёрная икра бывает разных видов, и её стоимость в зависимости от сорта в Советском Союзе отличалась в разы.

Например, в 60-е годы в СССР стоимость чёрной икры, в зависимости от места продажи, сорта и упаковки колебалась от 3 рублей до 22 рублей за один килограмм. И это при средней зарплате работающих выше ста рублей.

В СССР самая дешёвая чёрная икра называлась ястычной. Это икра стерляди, которую засаливали вместе с ястыком (тонкой оболочкой икры). Такая икра имела строго чёрный цвет, часто была пересоленной, чтобы продлить срок хранения, и продавалось в основном в развес по небольшой цене.

Например, в Баку и Астрахани, в 60-х годах, её стоимость была от трёх до четырёх рублей за один килограмм, а купить её можно было практически в любом продуктовом магазине.

Это был вполне доступный продукт для всех слоёв населения, и такую икру часто показывали в советских фильмах. Она была дешевле практически всех сырокопчёных (и не только) колбас и долгие годы не считалась каким-то особым деликатесным блюдом.

Бутерброд с такой икрой я часто получал на завтрак перед школой. И если честно, то в те годы я с удовольствием обменял бы его на хлеб, намазанный шоколадным маслом, которое тоже свободно продавалось в магазинах и, наверное, было дешевле.

Но родители считали, что бутерброд с икрой более питательный и полезный. Предполагаю, что сегодня мой рассказ покажется странным, так как в современных семьях школьники вряд ли регулярно получают такой завтрак, как это было в моём детстве.

Знакомый моих родителей, который работал в торговле, рассказывал, что в те годы магазины не любили связываться с развесной икрой, так как она имела сравнительно небольшой спрос, а при хранении подсыхала и значительно теряла в весе.

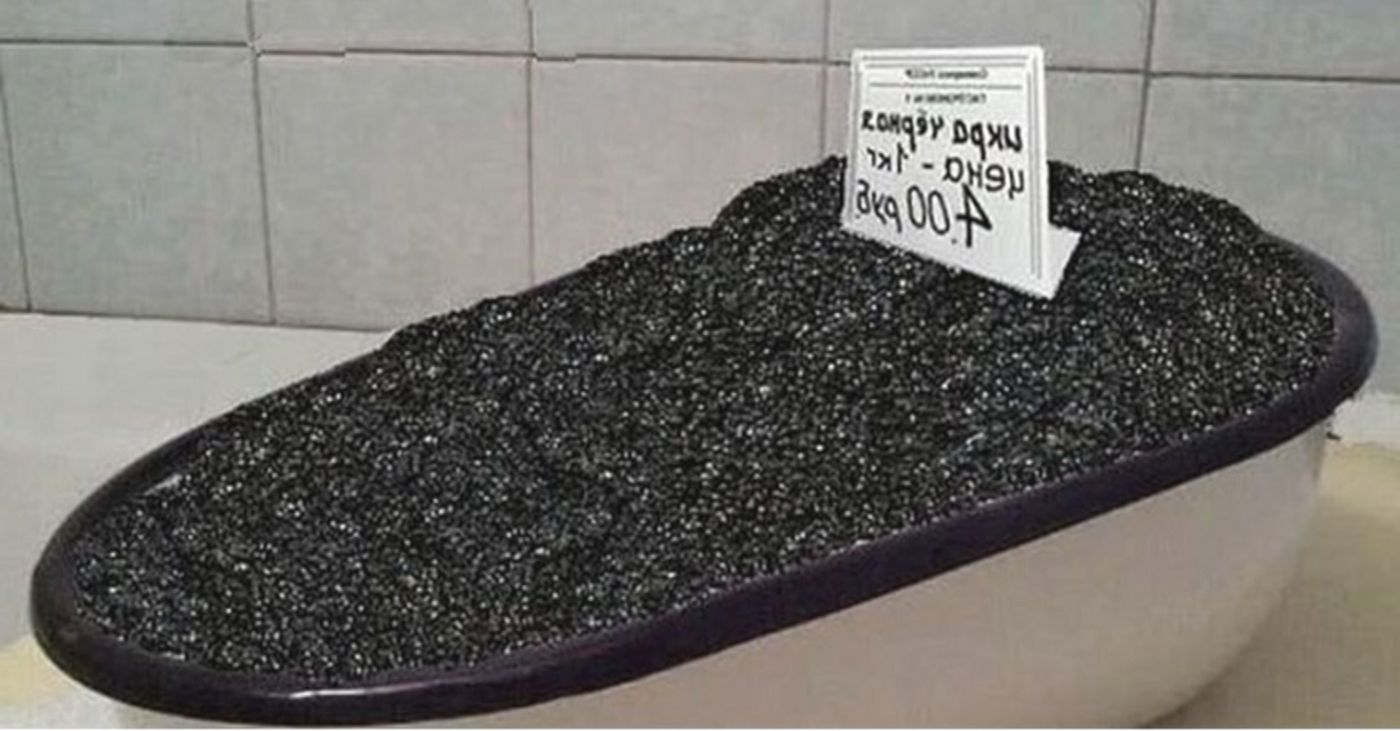

Чтобы позже избежать недостачи, недобросовестные продавцы периодически добавляли в неё воду. А в серьёзных магазинах икру хранили в специальных эмалированных лотках с плотной крышкой. При этом на витрину обычно выкладывали муляж икры, а настоящую хранили в закрытом холодильнике.

При этом надо учитывать, что в 60-х годах ещё не было холодильных витрин, а скоропортящиеся продукты как-то надо было показывать покупателям. Поэтому и шли на такие хитрости.

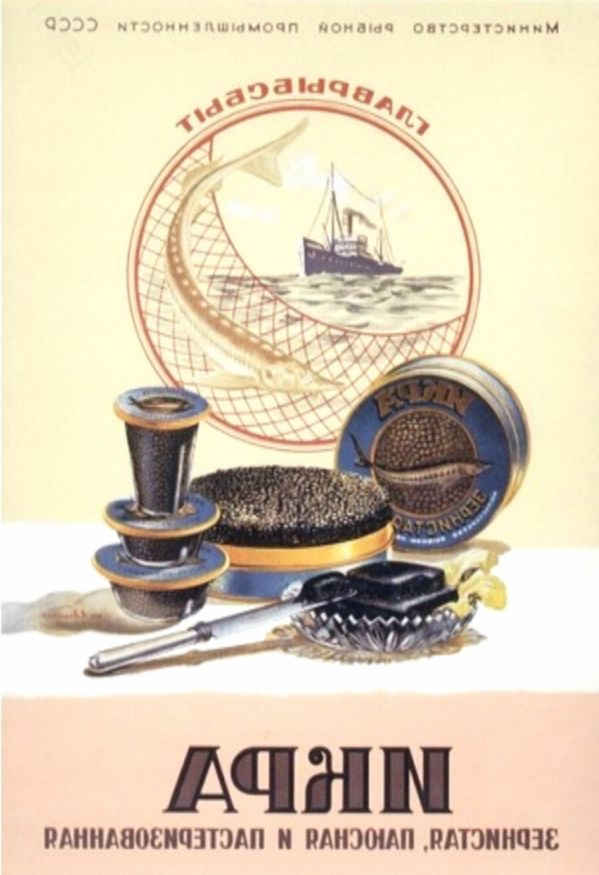

Что касается более дорогой зернистой икры, то знающие люди утверждают, что она всегда была в дефиците. Хотя и её можно было купить. Это уже другой сорт чёрной икры, которая по цвету уже не была чёрной, а имела более светлый металлический оттенок.

Её изготавливали из полностью созревшей икры белуги, отделяли ястык и делали уже не солёной, а малосольной, чтобы сохранить естественный вкус.

Такую икру в основном продавали расфасованную по баночкам с небольшим весом, так как цена была сравнительно высокой. Тем не менее, её тоже покупали. Когда надо было, например, украсить праздничный стол.

Были и другие виды чёрной икры. Которые по цене занимали промежуточное положение между ястычной и зернистой. Например, паюсная, которую делали по технологии зернистой, но из более дешёвых сортов рыбы (севрюги, стерляди и других осетровых), которую к тому же прессовали, после чего она была похожа на паштет. Зато дольше хранилась и была дешевле традиционной зернистой. Но, как утверждали знатоки, более вкусной, чем ястычная.

Если вернуться к советским фильмам, то можно смело утверждать, что создатели картин точно не приукрашивали быт советских граждан, когда в кадре появлялась чёрная икра. И по этим старым фильмам можно достаточно точно определить, в какие годы в Советском Союзе икра была более доступна, а в какие — менее.

Например, в фильмах 50-х и до середины 60-х годов чёрная икра на столе была вполне обычным явлением.

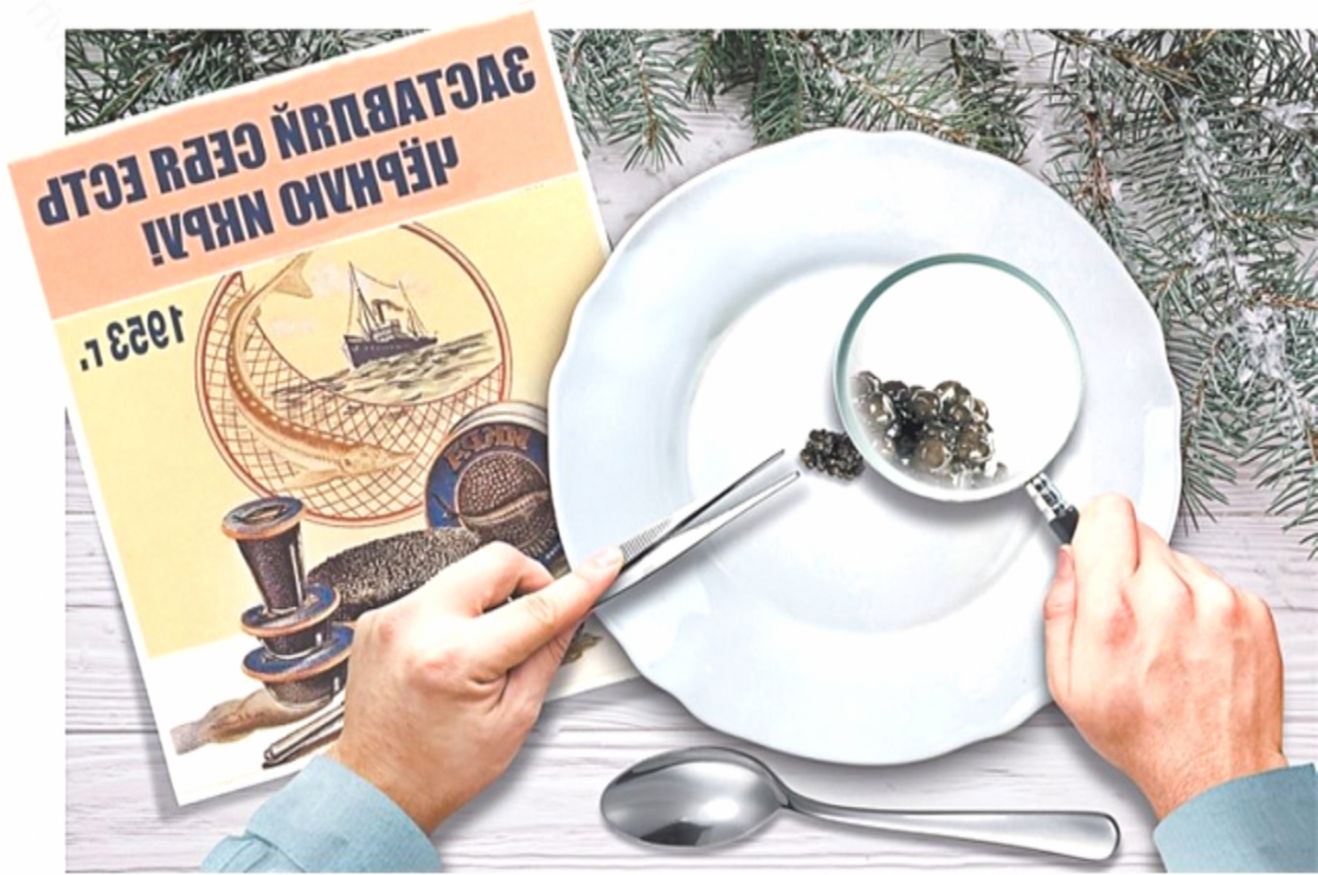

В 70-х и 80-х годах икра появлялась в кадре, когда нужно было подчеркнуть состоятельность героев фильмов, так как в свободной продаже икра была уже не везде, да и стоила значительно дороже других продуктов.

Поэтому позже уже был понятен юмор, когда в фильме «Белое солнце пустыни» супруга Верещагина заставляет мужа через силу есть такую икру ложкой из тазика.

Или в фильме Иван Васильевич меняет профессию» шутка с баклажанной икрой на фоне изобилия красной и чёрной икры тоже вызывала улыбку у зрителей.

Но это были уже 70-е и 80-е годы, когда в категорию дефицита попали многие продуктовые деликатесы.