Он прожил жизнь в театре, как в капкане — с любовью, со страхом, с блеском в глазах и занозой в горле. Его обожали и его боялись. Он молчал годами, а потом взрывался строкой, от которой чужие уши горели. И что самое странное — почти всегда был прав. Просто говорил это вслух, пока другие шептали на кухнях. Или ржали за роялем, как принято в театральных кругах.

Я не хочу разбирать Золотухина на биографические винтики — он сам это сделал за нас. Слишком честно. Слишком грязно. Иногда мерзко. Иногда — гениально. Всё, что в нём кипело, он выбрасывал в толстенные тетради, которые не хотел показывать даже жене.

А потом — отдал сыну. Чтоб опубликовал. Чтобы люди знали, что артист — не только роль, не только голос, не только поклон. А ещё и внутренний зверинец, которому тесно.

И когда я читаю эти строки из дневника:

«Развод в 30 — неприятность. В 40 — ошибка. В 50 — подлость. В 60 — глупость…»

— я понимаю: этот человек не кокетничал. Он сам себе выносил приговор. И сам же его обжаловал. Писал — и жил дальше.

Он был женат. И изменял. Потом снова был женат. И снова изменял. Потом снова. Потом влюблялся. Потом — врал. А потом — молился. Вот такой он был — порыв, мясо, страсть, алкоголь, Библия. И храм на родине, который построил своими деньгами, как будто хотел отмыться.

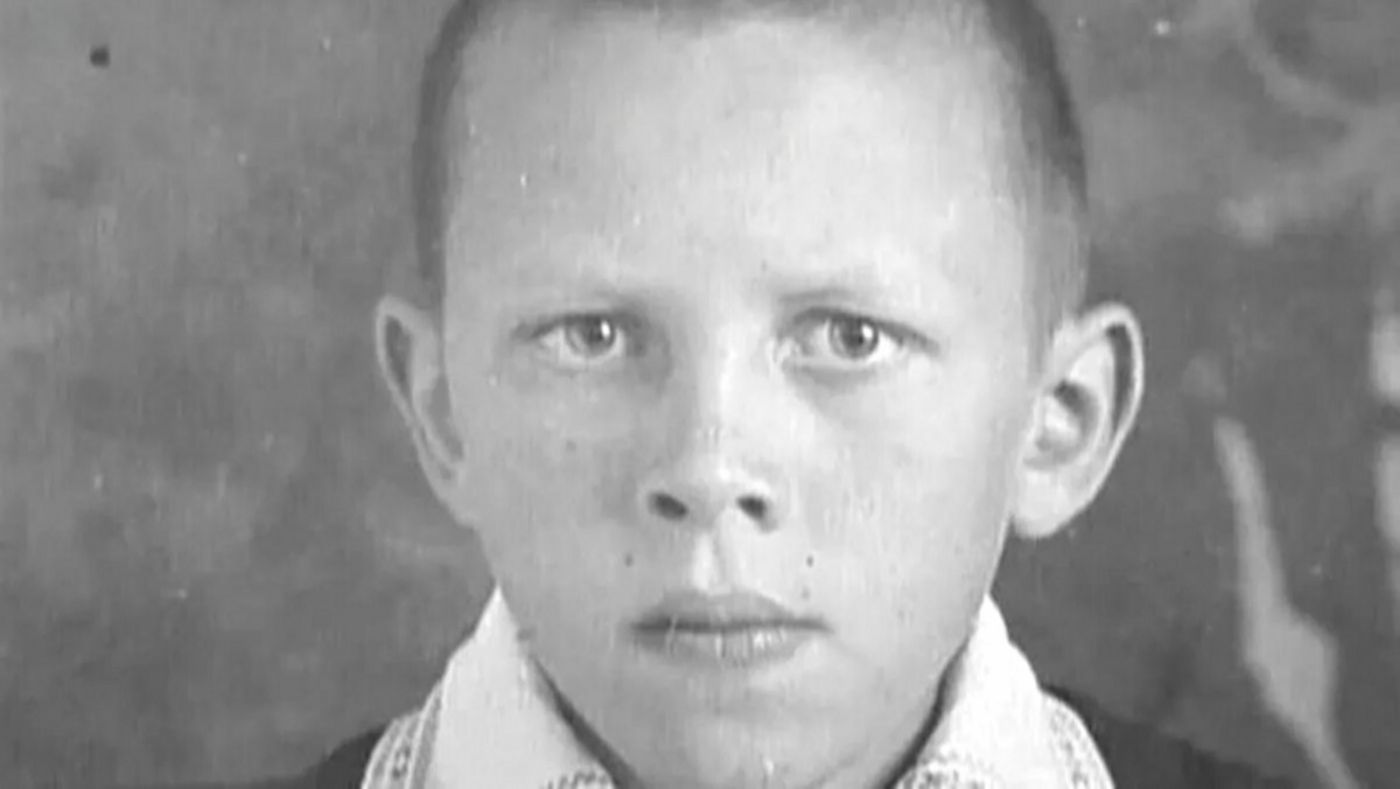

Он не должен был дожить даже до школы.

Алтай, 1940-е, село Быстрый Исток. Мальчишка упал, расшиб ногу. Ничего особенного, сказали бы. Но начался туберкулёз кости. Под гипсом — гнойник, и всё: привет, гроб. Но он выжил. Не ходил с семи до десяти лет. Учился ходить заново. Костыли, коридоры, больничные стены. И — упрямство, дикое, не по возрасту.

Он сам писал: “Я готов мучить себя бесконечно, лишь бы не остаться инвалидом”. Вот и мучил. И в какой-то момент эта больная, вытянутая нога — на 6 сантиметров длиннее — повела его на сцену. Не как хромого клоуна. А как волевого, хищного. Красавцем он не был, но когда он выходил — в зале цепенели.

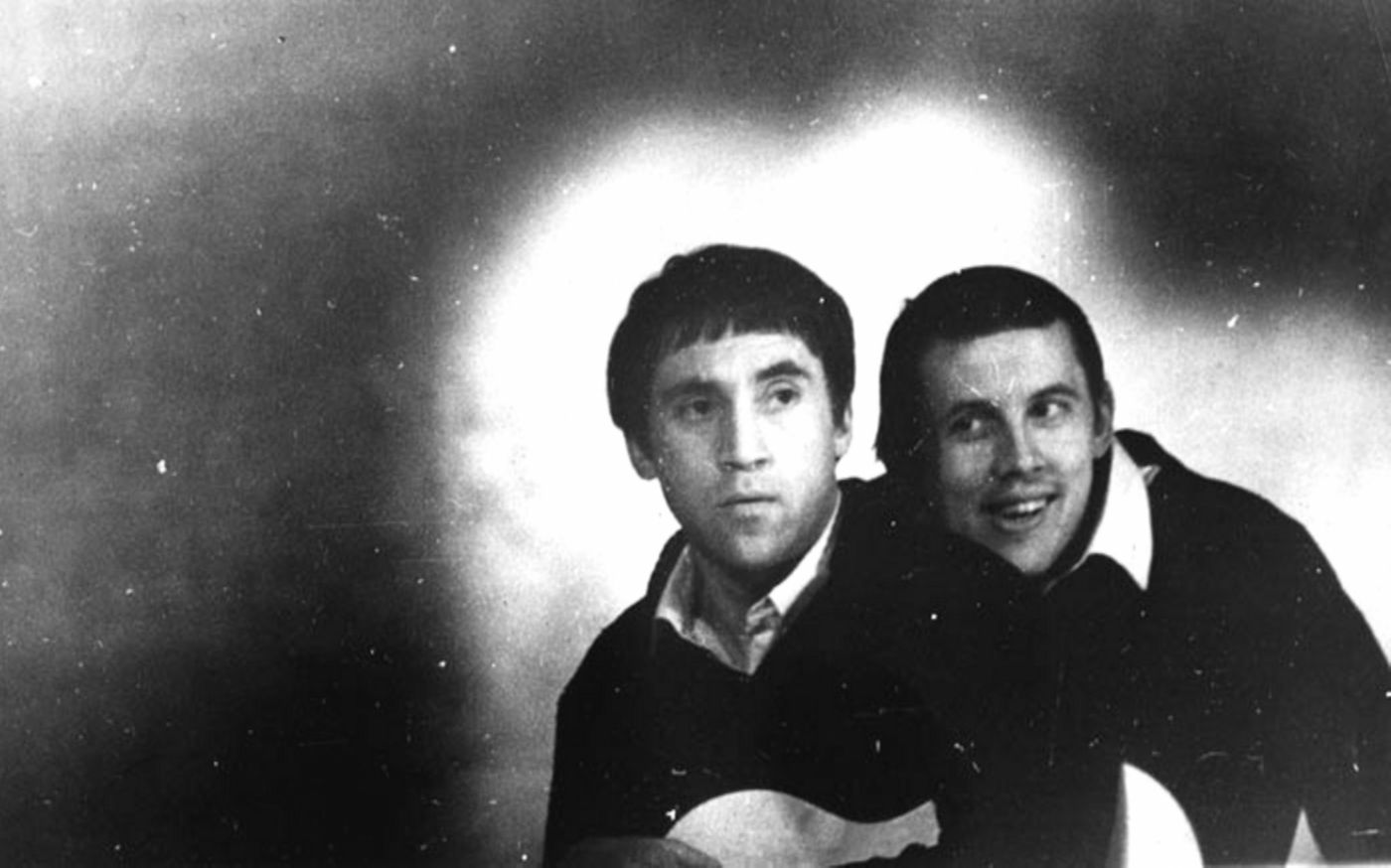

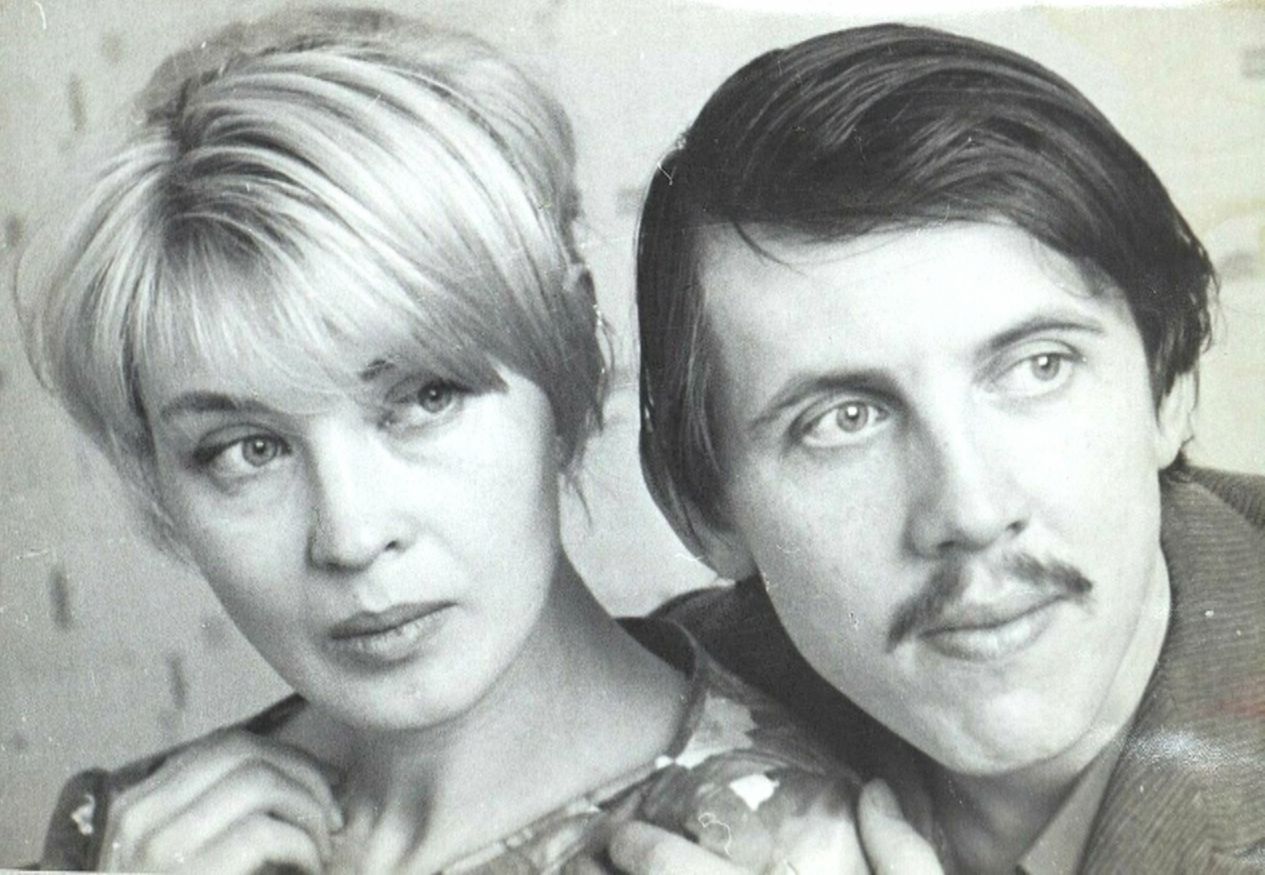

С юности вёл дневники. Уже тогда. В санатории, в общежитии, в училище. Там было всё — про девочек, про себя, про зависть, про амбиции. А ещё — про одну. Нину Шацкую. Красавицу с курса в ГИТИСе. Он за ней ухаживал как безумный. Она сначала его отшивала. Он ей казался наглым и не слишком умным. А он влюбился. Насмерть.

После вуза они вместе попали в Театр Моссовета. А потом — на Таганку. Туда Золотухин хотел как в рай. И выторговал у Любимова условие: берите меня только с женой. Что характерно — сработало. Так он вошёл в храм свободы, как казалось тогда. Но скоро понял: Таганка — это не храм. Это арена. Там играли не только на сцене.

Он требовал себе зарплату выше, чем принято. Он хотел главные роли. Он ревновал к Высоцкому. И он их всех знал. Всех. Смехова, Демидову, Славину, Бортника. Это был серпентарий талантов. И каждый плевал в сторону каждого, только делал это красиво. А он — записывал. Прямо во время худсовета, как скажет потом Анатолий Васильев. Сидел с тетрадью. И писал. За каждым.

Он записывал всё. Даже то, что нельзя. А особенно — то, что нельзя.

Не ради литературы. Не ради потомков. Ради себя. Чтобы не сойти с ума. Он выливал туда всё, что в обычной жизни сметается лицемерием: раздражение, похоть, зависть, разочарование, ненависть, предательство. Иногда — любовь. Но даже она у него звучала сквозь скрежет.

Когда сын Денис после смерти отца забрал эти тетради у Тамары — там был ад.

Филатов, узнав, что Золотухин написал, сказал: «Это не дневники артиста. Это дневники Смердякова».

А в театре просто шептали: “Какой же он подонок”.

Но читали. Читали все. Даже те, кого он там оплевал.

Он писал:

“Я стал ненавидеть эти сытые, довольные рожи. Это что — желчь? Или справедливость? Или обида?”

Он выворачивал Таганку наизнанку. Кто с кем спит. Кто сколько пьёт. Кто бездарность, несмотря на овации. Актрис, с которыми спал — оценивал по пунктам. В духе холодной бухгалтерии страсти. Шацкую это сломало. Она ведь — жена. И в этих дневниках была просто цифра. Пункт сравнения. Позорная формулировка: “лучше, чем Нина”.

Высоцкий…

Он называл его “другом”. Плакал на годовщине смерти. Читал его стихи. А в дневниках писал:

“Он валяется под забором. У него нет голоса. У него нет интеллекта. Он сочинил пять песен — ну и что”.

Ты читаешь — и внутри всё сжимается. Это же Высоцкий! Это же твой товарищ по сцене, человек эпохи. Но нет. Золотухин не про эпоху. Он про свой взгляд. Он про честность. Иногда — страшную. Иногда — мерзкую. Но честность.

И он действительно репетировал Гамлета, когда Высоцкий ещё был жив. Любимов кинул кость в толпу артистов: мол, никто не незаменим. Все отказались — из уважения. Золотухин не отказался.

“Если ты выйдешь на сцену — я уйду из театра”, — сказал ему Высоцкий.

И он ушёл.

А Золотухин не вышел. Побоялся. Или пожалел. Или испугался, что будет хуже, чем Володя.

Спустя годы он напишет: “Жалею, что не сыграл. Надо было”.

Но было уже поздно.

Высоцкий умер.

А вместе с ним — умерла и та Таганка. И та дружба. И та иллюзия.

Сначала была Нина. Потом Тамара. Потом “Ирбис”. Потом “Бэби”.

Но не думай, что он был донжуаном. Он был зависимым. Он сгорал, влюблялся, обманывал, пил, молился, снова влюблялся. Его женщины не были фоном. Он от них зависел, как от воздуха. И как от водки.

Но потом снова записывал: “Изменяю? Ну так ведь она отпускает, сказав: набью морду девке, которая тебе отказывает”.

Нина Шацкая — первая. Красавица. Коллега. Жена. И жертва. Её мучили слухи. Но то, что окончательно добило — дневники. Где он с одинаковым жаром писал и про сцены, и про женскую грудь. Где её сравнивали. Как товар. Она ушла — в Филатова. Но это был не побег. Это был слом.

Тамара Гусева — ассистентка. Он влюбился прямо на съёмках. Она была замужем, с дочкой. Он — женат, с сыном. Но не разошлись. Не могли. Она потом всё бросила, родила от него второго сына — Сергея. А дочку от первого брака оставила в Ленинграде.

В его дневнике она была святая: “её доверие — наивно и свято”.

Но потом появилась… Ирбис. Настоящее имя — Люда. Провинциальная красавица. Громкая, наглая, требовательная.

Он купил ей машину. Дарил подарки.

А она приходила к Тамаре — и в лицо говорила:

“Ты не имеешь права жить. Это мой мужчина.”

Ты представляешь себе эту сцену? Стареющая жена, тяжело больная, сидит на диване. А в дверь стучит любовница и шипит: уйди.

Тамара молчала.

Он — пил.

Театр, в котором он гремел, не знал, что дома у него ад.

А потом он влюбился в Ирину Линдт.

На гастролях. Ей 27. Ему — 60. Он называл её “Бэби”.

Она сорвалась на репетиции с трёх метров. Сломала позвоночник. Он был рядом — ночевал на сдвинутых стульях. Заботился. Молился. И через пару лет родился сын — Иван.

И вот тут случилось то, что не вписывается даже в самые драматичные пьесы.

Сергей, его средний сын, уходит из жизни сам. 27 лет.

Музыкант. Тихий, мрачный. Группа называлась “Мёртвые дельфины”. Пел про смерть. Никто не понял вовремя. Даже отец.

И вот он сидит у порога, седой, раздавленный, и рыдает. А старший сын, Денис, подходит и говорит:

“Давай, батя. Я отпою Серёгу.”

Хотя по церковным канонам — нельзя.

Это было самое сильное. Даже сильнее, чем предательство друзей. Сильнее, чем потеря ролей. Это было то, чего он не пережил. Он перестал строить планы. Он перестал злиться. Он просто начал — умирать.

Он не любил юбилеи.

От слова “праздник” его тошнило. Он знал цену овациям. Сегодня хлопают — завтра забывают. Лучше молча работать. Или строить храм.

На Алтае. Там, где его отец когда-то разрушал церкви.

Он — построил. Своими деньгами. Своими руками. Своим упрямством.

Это не было пиаром. Это было искуплением. За всё. За измены. За слёзы женщин. За Сергея. За дневники. За самого себя.

Он хотел быть похоронен возле этой церкви. И так и случилось.

Село Быстрый Исток. Там, где он родился. Там, где впервые не смог встать с кровати. Там, где научился идти.

Весна 2013 года. Он снимается. Все говорят — бодр, шутит, как всегда.

Но что-то в глазах уже другое. Через несколько дней он перестаёт помнить текст. Врачи говорят — опухоль мозга. Агрессивная. Неоперабельная.

Сначала его забрала Тамара. Потом — Ирина.

Он умирал у обеих. По очереди.

Понимал ли он, что всё? Да.

Боялся ли? Нет.

Записывал ли что-то в последние дни? Нет. Уже — нет.

4 апреля 2013 года. Прощание.

Снег, дождь, холод. Люди стоят в сапогах, зябнут, но не расходятся. А потом вдруг — солнце.

Тёплое. Резкое. Неожиданное.

Как он сам.

Его похоронили там, где он просил. Возле церкви, которую воссоздал.

Место — сейсмоопасное. Но вода, говорят, в том году подошла к храму и… остановилась.

Он не был хорошим. Он не был плохим. Он был живым.

Слишком громким, слишком честным, слишком чувствительным.

Его ненавидели — и ждали.

Его любили — и не прощали.

Он играл роль жизни — и не вышел на поклон.

А дневники остались.

И ты, читая их, злишься. А потом — ловишь себя на мысли:

“А ведь он про меня тоже это мог бы записать…”