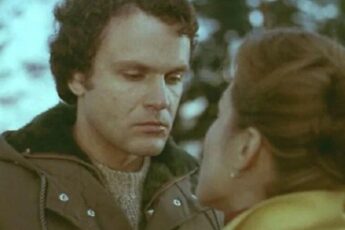

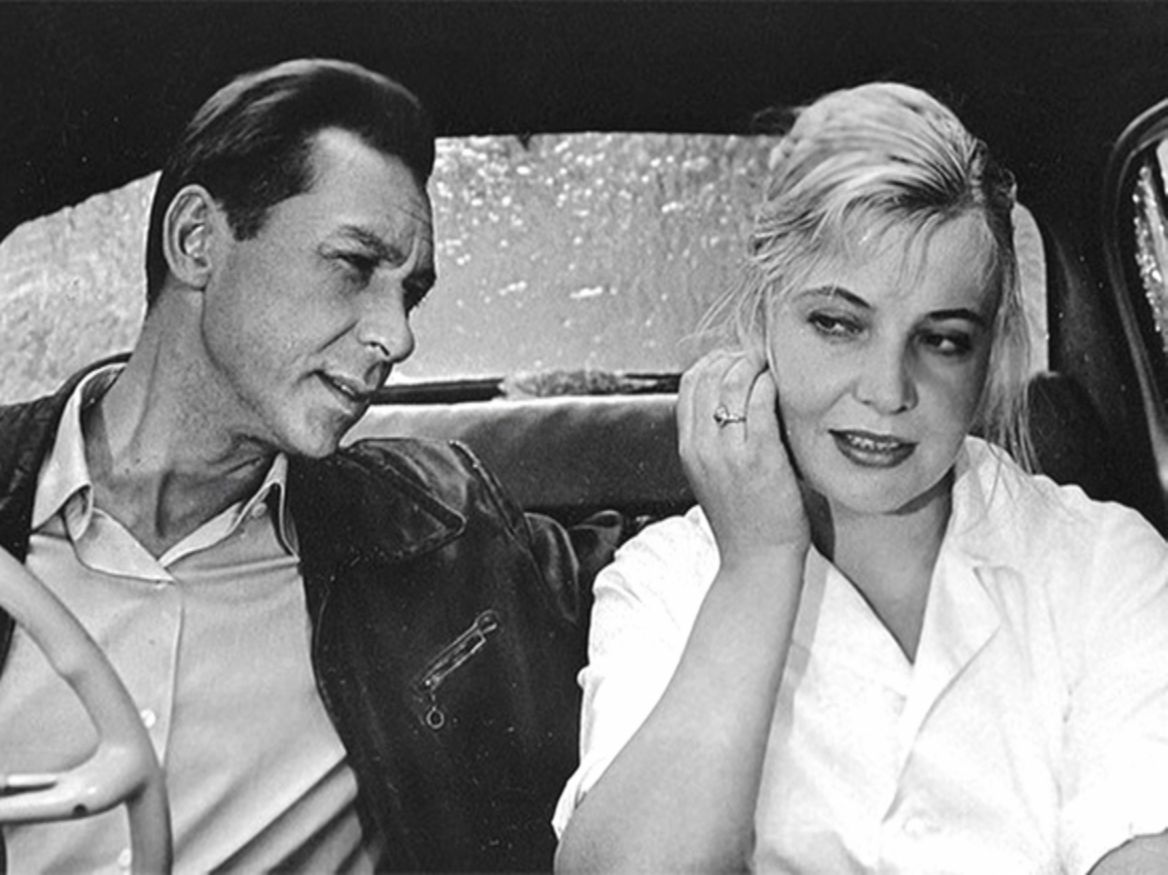

Легендарному фильму Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе» уже 57 лет. Премьера картины, которая была снята по рассказу писателя и драматурга Александра Борщаговского, состоялась 29 апреля 1968 года.

История о двух разминувшихся людях и не случившейся любви оказалась вечной. Фильм стал классикой и опередил время. Картина цепляет за душу до сих пор.

Но мало кто знает, что у главной героини Нюры, роль которой исполнила Татьяна Доронина, был реальный прототип. Анна Федоровна Горбунова до сих пор живет в селе Кузьминское на Оке. Ее муж в прошлом бакенщик. И она действительно часто ездила в Москву продавать ветчину и останавливалась у золовки.

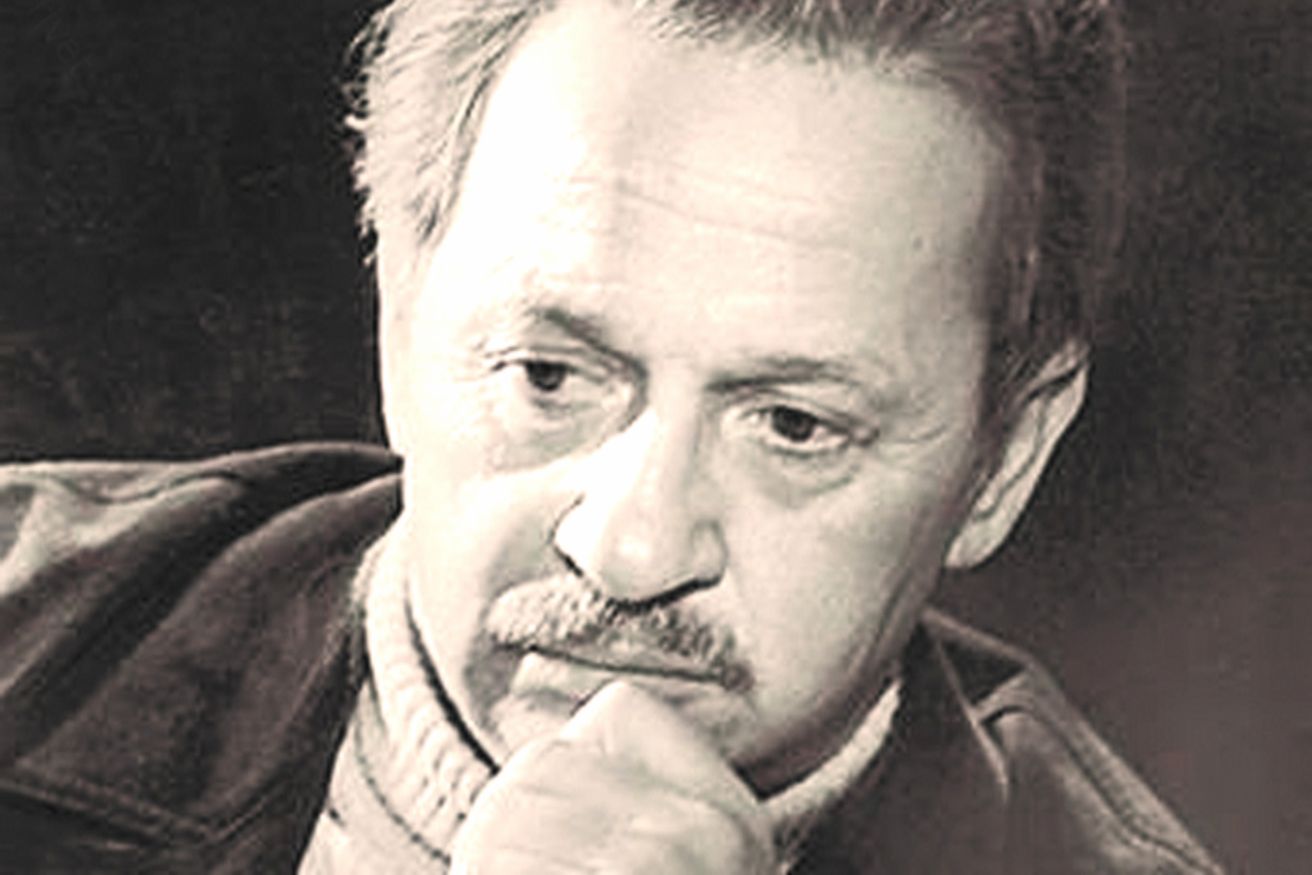

Рязанское село Кузьминское стоит на Оке. С высокого берега хорошо видна излучина реки с многочисленными островками. По берегам — березовые и сосновые рощи, ручьи с бобровыми запрудами. Неудивительно, что столь живописное место в 60-е годы облюбовал писатель Александр Борщаговский.

— Михалыч приезжал к нам на лето, — рассказывает старожил села Владимир Иванович. — У его дальней родни в Кузьминском была дача. В этом доме писатель и снимал одну из комнат. Много гулял по окрестностям, удивлялся некогда построенной силами сельчан межколхозной электростанции, удил рыбу, общался с местными жителями. Говорил, что ему интересна глубинка и жизнь простых людей.

А в 1966-м вышел сборник рассказов Александра Борщаговского. И первой шла история о деревенской женщине Нюре — «Три тополя на Шаболовке». Жители Кузьминского узнали в ней Анну Федоровну Горбунову, что 50 лет проработала на почте телеграфисткой. Писатель оставил героине собственное имя, поменял лишь отчество. В рассказе она стала Анной Григорьевной.

— Когда спустя два года, в 1968 году, вышел фильм «Три тополя на Плющихе», мы прямо ахнули, — рассказывают жители села. — Там все точно было о нашей Нюре и ее муже-бакенщике. В фильме он — Гриша, а на самом деле его зовут Николай.

Но суть одна: такой же прижимистый, закостеневший в быте и накопительстве. Жена только и слышала от него: «Деньгами не транжирь». У нас в Кузьминском за отрешенность и нелюдимость его прозвали Островком.

Старожилы села соглашаются: прижал Коля Нюру, навалил на нее большое хозяйство. А та — сирота, куда ей деваться? От тяжелой работы у нее были почерневшие пальцы, ныли сухожилия, ломило поясницу. А сам Николай подался в независимые, вольные люди — бакенщики. Редко когда в доме целый день бывал.

Указывая дом, где живут Горбуновы, в сельской администрации предупреждают: «Одни не ходите. Они вам не откроют. Калитка у них всегда под замком, цепями обмотана. Шутка ли, Анне Федоровне — 86 лет, Николаю Васильевичу —87-й пошел».

Меня провожает социальный работник Людмила Ивановна. В дом хозяева не приглашают, в сенях стоит стол. Здесь и располагаемся для разговора. Напротив — Анна Федоровна в цветастом платке. У нее те же сожженные в лугах куньи брови, что описаны в рассказе.

Лет уже много, а взгляд — открытый, озорной, глаза — чистая лазурь. Когда муж скрывается за дверью, она опускает на плечи платок, напряжение спадает, она мгновенно преображается. От хозяйки в сенях, как у Александра Борщаговского, «разливается золотистый, матовый свет и полынный, горьковатый запах трав».

Не спеша, положив руки на стол, Анна Федоровна рассказывает, как в детстве потеряла мать:

— Мне тогда было 4 года, сестре Клаве — 9. Отец спустя год привел в дом мачеху, вскоре у них появилась общая дочь, а у нас — сестра Тамара. В 1941-м отца забрали на фронт. Провожали его с гармонью. Военные годы были тяжелые, соседнее Дивово бомбили, но даже младшие школьники шли скирдовать стога, полоть овощи.

Отец писал с фронта, что возит на лошади полевую кухню на передовую. Успел прислать нам посылку с крепдешиновыми платьями. А 12 февраля 1945-го в Восточной Пруссии он налетел на мину и погиб. Совсем немного не дожил до Победы. А мы получили еще два фанерных ящика с платьями. Посылки отправили уже сослуживцы отца: видимо, он успел рассказать им о нашей горькой судьбе.

Как жить было дальше? Считай, сирота осталась. После школы пошла работать в больницу санитаркой, мыла полы, проводила дезинфекцию. Здесь меня Николай и приметил. Он случайно прострелил ногу и приходил в больницу на перевязки. Парень он был видный, гармонист.

А я была плясунья, петь любила, голос у меня был хороший. Мы к ним в Константиново на гулянки прибегали с девчонками из соседнего села. А потом в ночи бежали обратно три километра в Кузьминское… Помню, в 1953-м, когда меня уже посватали, я в Константинове увидела мать поэта Сергея Есенина, которая сидела у окна.

Кода поженились с Колей, жить стали с его родителями на конезаводском хуторе, на лугах. Там у них стоял постовой домик. У мужа отец и мать были бакенщиками. Эту профессию освоил и муж. Мы ловили рыбу, держали большое хозяйство. Однажды, во время разлива, избу проломила льдина, уперлась в стену, во весь дом зашла. Думали, все, снесет нас. Но обошлось, эта шельма под напором соскользнула, ушла…

Разговор наш прерывается. В доме хлопает дверь. На пороге появляется хозяин, наставляет жену: «Много не трепи!»

Пользуясь моментом, начинаю расспрашивать Николая, какой Анна была в молодости.

— Просто картинка: белокурая, нос точеный! — откровенничает Николай Васильевич. — Мы всю жизнь на реке прожили. Мой дед был бакенщиком, а потом и родители огни на Оке зажигали. Раньше лампы были керосиновые. Отец, бывало, запьет, мать залезет на столб, а ветер дует, дождь хлещет, она зажигает, зажигает спичку одну за другой. Весь коробок исчиркает, пока лампу зажжет.

В войну раненых возили на баркасах в сторону Рязани, потом переправляли в Горький. В половодье на лугах было много мертвых… День и ночь пароходы с баржами шли. Бывало, мы подходили к барже с зерном, интересовались: «Будете молоко брать?» У них денег нет, они спрашивали: «Зерном возьмете?» А куда его было сыпать? Снимали с себя брюки, завязывали внизу штанины и насыпали внутрь зерна.

Меня подростком, в 14 лет, сажали для проводки судов. Я на Оке, на участке Рязань—Белоомут, каждый куст знал. Потом уже окончил техническое училище, работал сначала на маленьком катере, дальше с 20 сил пересел на 90 и на 150. На самоходке было три человека: капитан, матрос, моторист. Я — за главного. Дежурили сутки через двое. На буях тогда уже стояли батареи на фотоэлементах.

Послевоенная жизнь стала налаживаться. В семье Горбуновых родились две дочки. Анна Федоровна устроилась работать на почту.

— Помещение было маленькое, отапливалось дровами, всюду копоть, — рассказывает хозяйка. — Я работала телефонисткой. Бывало, сижу у коммутатора, молнии сверкают, гроза полощет. Как гром ударит, все в голове звенит. Но наушники снимать нельзя, надо отвечать…

Рядом была военная часть. Ребята-срочники сами приходили за письмами. И вот, помню, звонит полковник Новак, кричит: «Где мои почтальоны?» А солдатики меня просили: «Тетя Нюра, отпустите нас к реке». Я их прикрывала, говорила полковнику: «Машина еще не пришла, сидим, ждем…»

— Как познакомились с писателем Александром Борщаговским?

— Он приехал в село на лето, пришел на почту, спрашивает: «Как звать?» А меня в деревне все Нюркой звали. Даже не Нюрой. Только конюх однорукий величал Анной Федоровной. Когда рассказала об этом писателю, он заметил: «Он преклоняется перед тобой, красоту твою чтит». Чудно это было слышать. Никто мне такого раньше не говорил…

Со столичным гостем было легко. Он спрашивал просто, невзначай, как я попала в эти края? Как живу, кто у меня муж, кем работает? Окошки на почте были маленькие. Я сидела за коммутатором, обзор плохой. Только потом, когда привстала, увидела, что у него на коленке лежит блокнот, и он туда что-то записывает.

Познакомились мы с Александром Михайловичем, и он стал каждый вечер ко мне на почту ходить. Дежурю я до двенадцати ночи, и он рядом сидит, про жизнь расспрашивает. В нашем здании, через стенку, жил начальник почты Василий Петрович с семьей. Он мне стал выговаривать: «Нюра, что он к тебе привязался? Чтоб эти посиделки были в последний раз».

Я в ответ: «Василий Петрович, вы — начальник, вы ему сами и скажите». За эти длинные летние вечера я писателю как на духу всю свою жизнь рассказала. Поведала и про детство, и про замужество. Рассказала про хозяйство. Как делала домашнюю ветчину.

Меня ведь часто деревенские просили: «Нюрка, приди к нам, посоли ветчину». Помню, захожу в дом, окорока во весь стол лежат… Принимаюсь с ходу за работу. Считалось, что у меня рука легкая. Ветчина всегда знатной получалась. Никому не отказывала.

Часть своей ветчины я ездила продавать в Москву. В чемодан — и на вокзал. Все сама. А кто поедет? Муж-то постоянно на реке. Останавливалась у золовки, сестры мужа. Только ветчину носила не на Даниловский рынок, как в рассказе у Александра Борщаговского, а на Черемушкинский. Туда же часто ездила продавать потом и яблоки.

— Как узнали, что стали прототипом его рассказа «Три тополя на Шаболовке»?

— Александр Михайлович сам и рассказал. А через год сообщил: «Ну, Нюра, смотри теперь кино про себя». Я давай причитать: «Ой, ради бога, не надо…» Очень тогда расстроилась, не хотела, чтобы о нас узнала вся страна.

— Встреча с таксистом Сашей была?

— Нет. Это все приукрашено.

Моя собеседница начинает заметно волноваться, перекладывает лежащие на столе фотографии из одного конверта в другой и обратно.

Ранее сельчане поделились со мной, что Анна тогда действительно могла рассказать писателю о встрече со столичным таксистом в Москве. И хотя потом нашла ключи от квартиры, на свидание так и не пошла.

Доверчивая Нюра не предполагала, что Александр Борщаговский опишет все это в рассказе, а потом и в сценарии. Когда история стала достоянием общественности, опасаясь крутого нрава мужа, Анна начала все отрицать.

Впрочем, немало в Кузьминском и тех, кто считает, что никакого таксиста не было. Александр Борщаговский написал рассказ во многом о себе. И имя герою дал такое же — Саша. В то лето жизнь столкнула писателя с телеграфисткой Нюрой. Его поразила ее естественность, нерастраченная нежность.

Случайная встреча могла обернуться для обоих большим счастьем. Но поворота судьбы не случилось. У каждого была куча обязательств и своя устоявшаяся жизнь.

В рассказе у Александра Борщаговского главный герой говорит Нюре: «Не того ты опасаешься, Анна Григорьевна. Ты бойся скудную жизнь прожить. Спохватишься однажды, а жизни не было». Когда она показывает свои натруженные руки, сетуя, что ей и продохнуть-то некогда, таксист Саша берет ее ладони в свои. И «в легком его пожатии была такая ласка и нежность, какой Нюра не знала всю свою жизнь».

Была эта сцена на самом деле, как описал ее в рассказе Александр Борщаговский, или это все лишь художественный вымысел автора, мы, похоже, не узнаем никогда.

— Деньги за этот фильм писатель, похоже, схватил хорошие, — говорит выглянувший из комнаты Николай Васильевич. — Только напутал он там немало. Сестра моя, Любовь Васильевна, у которой останавливалась жена, когда ездила торговать на базар, была не простой работницей, а главным бухгалтером в управлении. Муж у нее был главным инженером, никогда ее не бил и не отбывал наказание в тюрьме.

А что до торговли, это все — правда. Кроме Москвы, мы ездили также на катере в Белоомут, там большой рынок. Возили баранину. Бывало, расторгуем все до последнего килограмма, возвращаемся домой на радостях…

— А вы общались с Александром Борщаговским?

— Я с ним тесно не вращался. Однажды столкнулись на реке. Писатель рыбачил рядом с ветеринаром, и тот, размахнувшись спиннингом, угодил крючком в затылок Борщаговскому. Крови было!.. Мы с мотористом оказались рядом, вытащили из аптечки йод и бинты. В ход пошел нож.

Вытащили крючок, забинтовали рану. Ветеринар с испугу сбежал. А этот писатель не промах: с забинтованной шеей остался дальше рыбачить на Оке. Потом он к нам заходил посмотреть дом, как все у нас устроено. Зашел на участок, отметил, что везде и во всем порядок.

— Главная героиня, на ваш взгляд, похожа в фильме на вашу жену?

— Одинаковые! Нюра у меня такая же шустрая была. Мы фильм смотрели раза четыре. Бывало, после очередного показа по телевизору шли по селу и слышали вслед: «Смотрите, Колька с Нюркой как сфотографированные в кино идут…»

— А вас изобразили правдоподобно?

— На Гришке в фильме плащ, который мы носили, когда выходили в непогоду на реку. Заметил, что его еще и в рыбьей чешуе обваляли. Вроде все так и было.

А Анна Федоровна после того, как, по ее собственным словам, «пролетела в кино», продолжала отправлять Александру Борщаговскому бандероли с копчеными лещами в Москву.

— Река-то рядом, только нужно спуститься с высокого берега, — рассказывает хозяйка. — Мы ловили около плотины. Сеть закидывали — за полчаса ведро рыбы. Солили ее, продавали… Когда отправляла лещей писателю, от них шел сильный запах, жир тек.

Я заворачивала рыбу в бумагу, а потом — в несколько пакетов. Александр Михайлович потом прислал письмо с благодарностью. Где-то оно хранилось — вчера все обыскала, но послание как в воду кануло.

После премьеры фильма писатель в Кузьминское больше не приезжал.

— Удивительное дело, я с ним еще раз столкнулась в метро в 1983 году, когда ездила в Москву, — рассказывает Анна Федоровна. — Он спускался на эскалаторе, я поднималась. Заметив его, стала махать рукой, кричать: «Александр Михайлович!..» Он к тому времени был уже глуховат, не откликнулся. Мы разминулись.

Второй раз в жизни.

В 2006-м Александра Борщаговского не стало. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет. Последние годы жил и работал в писательском поселке Красновидово. В его копилке немало пьес, рассказов и романов. А в памяти народной он остался прежде всего как автор сценария фильма «Три тополя на Плющихе».

Дочери Горбуновых, Татьяна и Надежда, уехали из Кузьминского. Одна живет сейчас в Истре, другая — в Москве.

Дача, где жил у родни писатель Борщаговский, из-за новых строений теперь едва проглядывает. Там, по рассказам местных жителей, бывает троюродный племянник писателя — Сережа.

На «конной тяге» теперь до Рыбного, чтобы пересесть потом на поезд до Москвы, уже не добраться. В Кузьминском не осталось лошадей. До административного центра сейчас бегают маршрутки, а до столицы — скоростные электрички.