Он вошёл в кино так, как другие входят в трамвай: случайно, без билета, с лёгким удивлением. Мальчик из московского двора, сын морского офицера и преподавательницы вуза, шёл с бабушкой по улице, когда к нему подошла женщина из киностудии Горького. «У вас необычное лицо, попробуйте на кинопробах», — сказала она. В СССР это звучало почти как приговор судьбы.

Мальчик попробовал. Сначала его не взяли — пробы на фильм «Я купил папу» прошли мимо. Но неудача тогда была просто этапом. Через пару лет камера вновь нашла его — и на этот раз не отпустила.

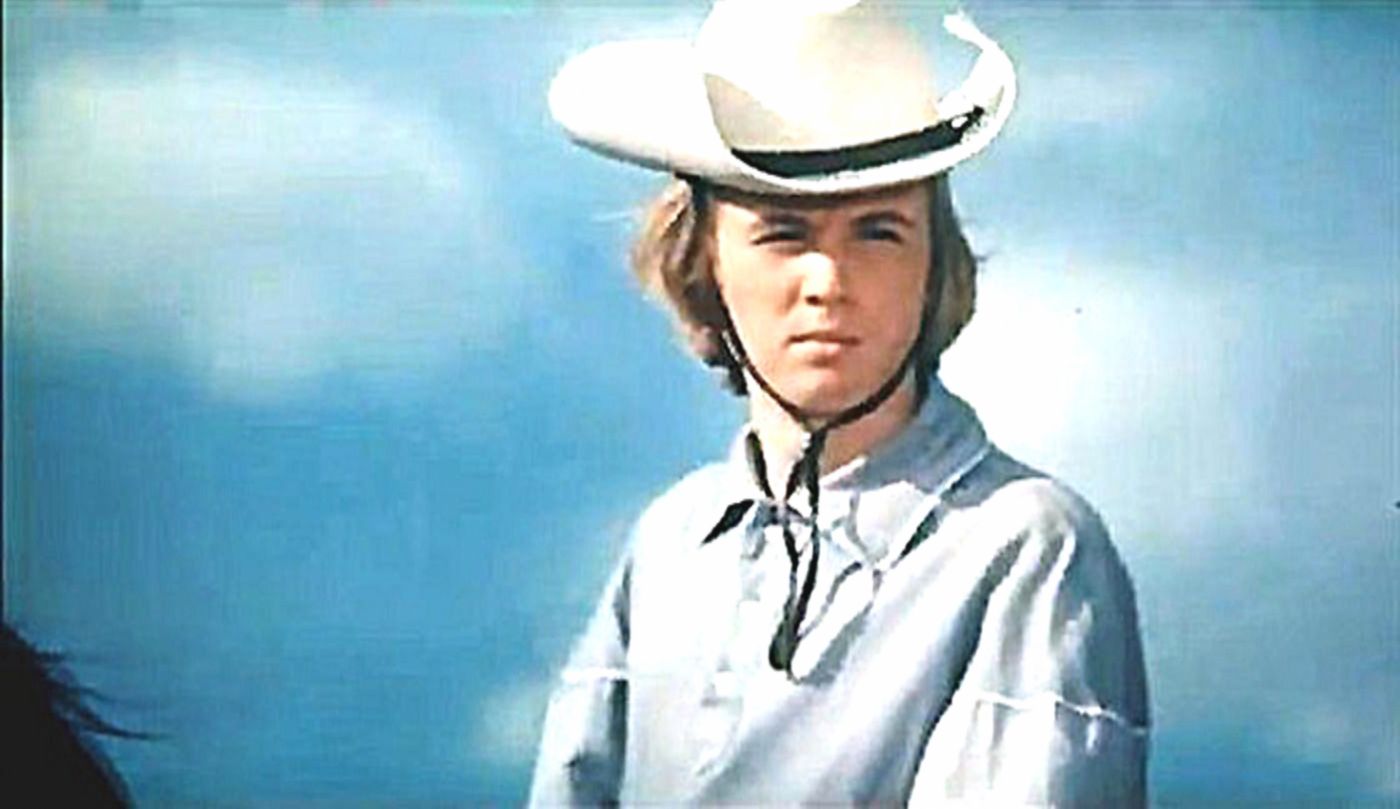

Сначала — мелкие роли, эпизоды, где надо просто смотреть, удивляться, бежать, махнуть рукой. Потом — приглашение в «Адъютанта его превосходительства».

Он был слишком юн, чтобы понимать, что участвует в создании одного из самых культовых советских сериалов. На съёмочной площадке — революция, форма, оружие, снующие кони, запах мокрой земли и пиротехники.

«Я же мальчишка, а там — революция, оружие, лошади! Я достал всех пиротехников, чтобы дали хоть немного подержать, пострелять из маузера, нагана, винтовки. Даже из пулемёта „Максим“ удалось пострелять», — вспоминал он потом с улыбкой.

На экране он выглядел взрослым не по годам — в его взгляде была тревожная серьёзность, будто он знал о войне больше, чем должен знать подросток. Режиссёры говорили: «Он не играет, он просто есть». Это было главным комплиментом в те годы.

Премьера «Адъютанта…» прошла с оглушительным успехом. В стране, где телевизор был главным окном в мир, его лицо знали миллионы. Школьницы писали письма, взрослые узнавали на улице.

Он рассказывал потом, как мама попросила сходить за сыром и маслом в гастроном № 40. Очередь, шум, стеклянные витрины, за которыми желтели головки сыра. «Я стою, и вдруг женщина впереди оборачивается: “А я этого мальчика вчера по телевизору видела!” — вспоминал он.

— Потом какой-то мужчина закричал “Артист!” и кинулся целовать. Я вырвался и убежал, ничего не купив. Первый автограф дал на коричневой бумаге, в которую была завернута колбаса». Так он впервые понял, что значит быть знаменитым — и что с этим делать, никто не объяснил.

Слава пришла стремительно, но кино быстро утомляется от своих открытий. После «Адъютанта» он снялся в «Всаднике без головы» — приключенческой ленте, которую почти никто не заметил. Потом была учёба в «Щуке», служба в Театре Советской Армии, переход в областной театр. Киношные предложения перестали поступать.

В то время считалось, что актёр должен принадлежать сцене, а не экрану. Руководство театров косо смотрело на артистов, которые «гоняются за съёмками». Милокостый не спорил. Он был воспитан по-советски: без скандалов, без борьбы за роли, без амбиций «звезды».

Но именно в этом и была ловушка. Кинематограф тех лет не терпел пауз. Стоило исчезнуть на пару лет — и тебя уже не существует.

Он был красив, интеллигентен, имел талант, но система не умела работать с взрослеющими детьми. После того как мальчишеское лицо перестало быть детским, режиссёры словно потеряли к нему интерес. Та же участь постигла многих — юные актёры, ставшие кумирами поколения, потом бесследно растворялись в повседневности.

К середине 80-х он уже понял, что новых ролей не будет. Остались лишь гастроли по области, бесконечные переезды, скудные зарплаты и кулисный запах пыли. Он жил скромно, не жаловался, но однажды решил, что так больше нельзя. В 1989 году Александр Милокостый вышел из профессии.

Это решение было не позой, а честностью перед самим собой. «Не могу делать вид, что всё хорошо, когда внутри пусто», — говорил он друзьям. Он не искал славы — просто хотел жить.

И жизнь, словно дождавшись его смирения, открыла перед ним другой сценарий: бизнес, деньги, Польша, консульство, новые связи, другие круги. Но вместе с этим — испытания, которых не выдержал бы ни один сценарий.

Когда он ушёл из театра, это не было побегом — скорее, тихим уходом человека, который понял: не его очередь. Милокостый не кричал о предательстве искусства, не писал писем министерствам. Просто снял грим, закрыл дверь гримёрки и пошёл строить новую жизнь.

В конце 80-х открывать бизнес было почти безумием. Но у него получилось: сначала ремонт квартир, потом отделка офисов, собственная бригада, первые клиенты с деньгами. Москва менялась — шумела, торговала, играла в богатство, и Александр успел в эту игру. Купил квартиру, машину, стал «человеком дела».

В те годы в нём не было ни капли сожаления о потерянной славе. Он жил с редким для артистов спокойствием — будто свою роль уже сыграл и теперь просто наблюдает, как сцена превращается в строительную площадку.

Потом был Краков. Работа в Генеральном консульстве России — стабильная, уважительная, с галстуками и дипломатическими приёмами. Милокостый носил костюм, говорил с иностранцами на безупречном русском и больше не напоминал того мальчишку с маузером. Только глаза остались такими же — немного настороженными, будто он всё ещё ждал чего-то непредсказуемого.

И оно пришло.

Личная жизнь Александра Милокостого могла бы стать сериалом — с неожиданными поворотами, страстью, ревностью, трагедиями. Он был женат четыре раза. Каждая история начиналась как новая глава и заканчивалась внезапно, будто кто-то гасил свет.

Первый брак разрушила работа — театральная жизнь не терпела пауз. Второй стал настоящей бурей. Его жена Наталья была умной и сильной, но между ними росла пропасть. Он хотел семью, ребёнка, она — нет. Её отказ от материнства стал трещиной, через которую в брак вошёл холод.

Тогда рядом появилась Марина — молодая, восторженная, верившая в него без условий. В ней было то тепло, которого не хватало дома. Но старая история не закончилась: Наталья не собиралась уходить. Сначала были сцены, потом угрозы, потом — что-то тёмное, почти иррациональное.

Она носила к себе в дом землю с кладбища, втыкала иглы в одежду Александра, пыталась испортить его машину. Говорили, она обращалась к ведьмам, искала «заговоры на возвращение мужа». Для кого-то — абсурд, для него — тревожный знак.

Но кульминация оказалась страшнее любой мистики. Наталья заказала убийство бывшего мужа. Настоящий киллер, настоящие деньги, реальный план.

История могла закончиться как криминальная хроника, если бы не одно «но». Наёмник, которому поручили убийство, узнал в жертве актёра из любимого в детстве фильма. Того самого Юрку Львова, который кричал: «Павел Андреевич, вы шпион?» — и не мог выстрелить в друга.

Киллер не смог выстрелить и в реальности. Он пришёл в милицию и сдал заказчицу.

Когда всё вскрылось, Милокостый говорил:

«Она припасла траурный платочек заранее. Я постоянно натыкался на него глазами — даже не подозревал, что он был приготовлен к моей кончине».

После этого его жизнь рухнула. Марина, беременная, не выдержала стресса: начались преждевременные роды, дочка прожила всего два дня. Александра будто выжгло изнутри. Он пережил покушение, потерял ребёнка и остался один.

Дальше шли годы, которые не украшают ни одну биографию. В 2011-м он стал жертвой чёрных риэлторов — его пытались лишить квартиры. Он добился справедливости только после огласки в СМИ. Казалось, судьба не унималась: стоило встать на ноги, как удар приходил снова.

Четвёртый брак тоже закончился разводом. Он не ругался, не обвинял — просто молчал. С возрастом всё больше уходил в себя, всё реже выходил на люди.

Иногда его видели в районе метро «Профсоюзная»: седой, с пакетом из супермаркета, в старом пальто. Никто уже не узнавал в нём мальчишку из «Адъютанта».

Он жил скромно, получал пенсию, немного подрабатывал. Иногда давал интервью — тихие, честные, без позы. В них не было жалобы. Только усталость и горечь: «Мне повезло увидеть всё — и славу, и забвение. Наверное, так и должно быть».

Зимой 2025 года ему было 68. В тот вечер он выпивал с соседом, рассказывал старые истории, смеялся. Когда гость ушёл, Александр закрыл дверь, прислонился к стене и упал.

Его нашли через десять дней. Никто не заметил пропажи сразу — телефон молчал, звонки не отвечали. Домоуправ, почувствовав запах, вызвал полицию.

Так закончилась жизнь актёра, который однажды стал символом доброты и честности. Он не стал легендой, не обзавёлся орденами, не уехал в Голливуд. Просто прожил свою жизнь — со всеми её сбоями, любовью, страхами и неудачами.

И, может быть, в этом была его подлинная роль — не героическая, не экранная, а человеческая.

В старых архивах до сих пор можно найти кадр: мальчик с серьёзным взглядом, на фоне белой стены, держит маузер. Его рука чуть дрожит, но глаза твёрдые.

Он словно смотрит не на врага, а на самого себя из будущего — уставшего, измученного, но всё ещё живого.

Что вы думаете: можно ли прожить такую жизнь — и не считать её проигрышем?