Вырастая, мы редко задумываемся, что за спинами сказочных чудищ стоят живые люди. А ведь того самого «главного ужастика страны» знала каждая советская семья. Его уродливый профиль в кривом гриме вспыхивал с экранов чаще, чем портреты партийных вождей. Дети жались к родителям, но ждали продолжения. Потому что если страшно — значит, интересно.

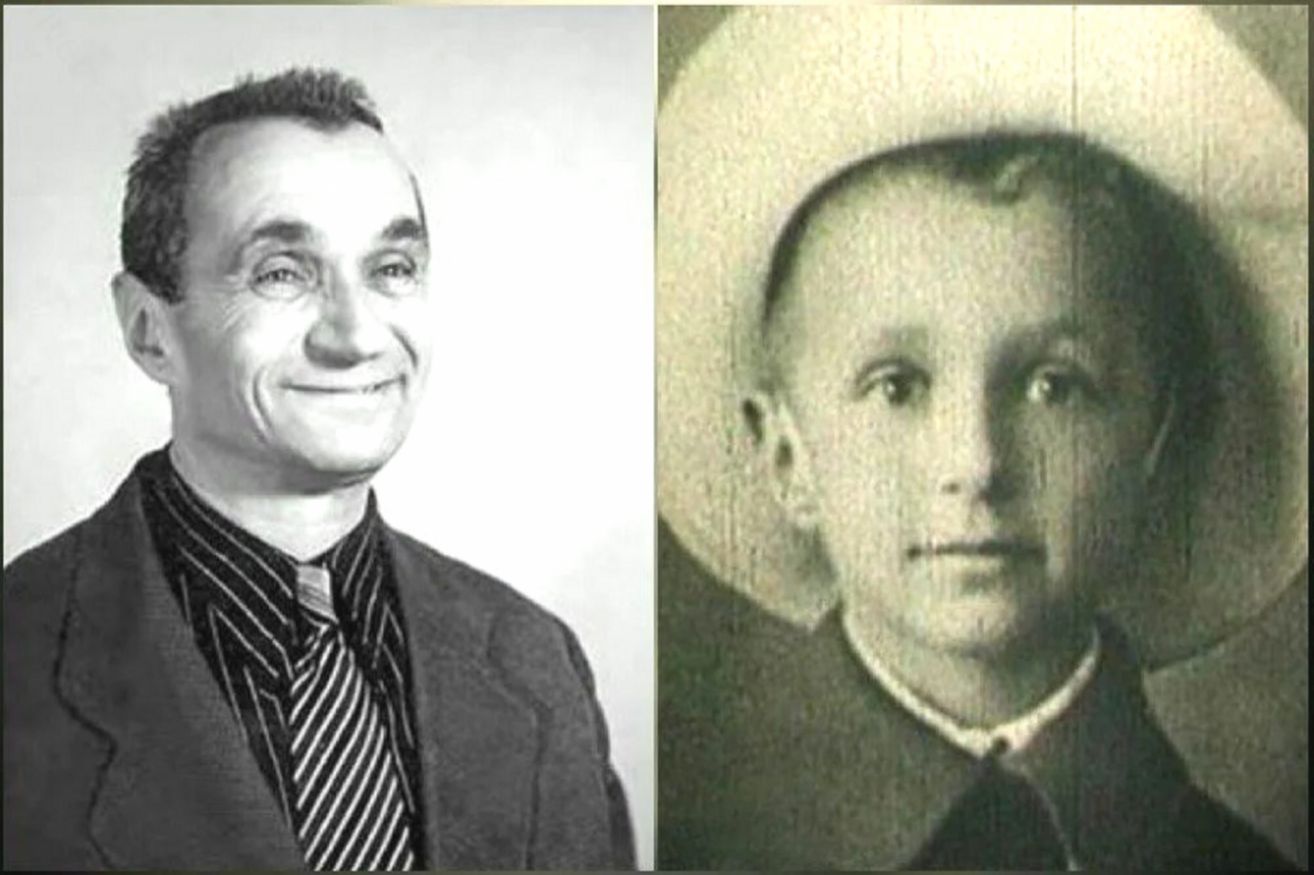

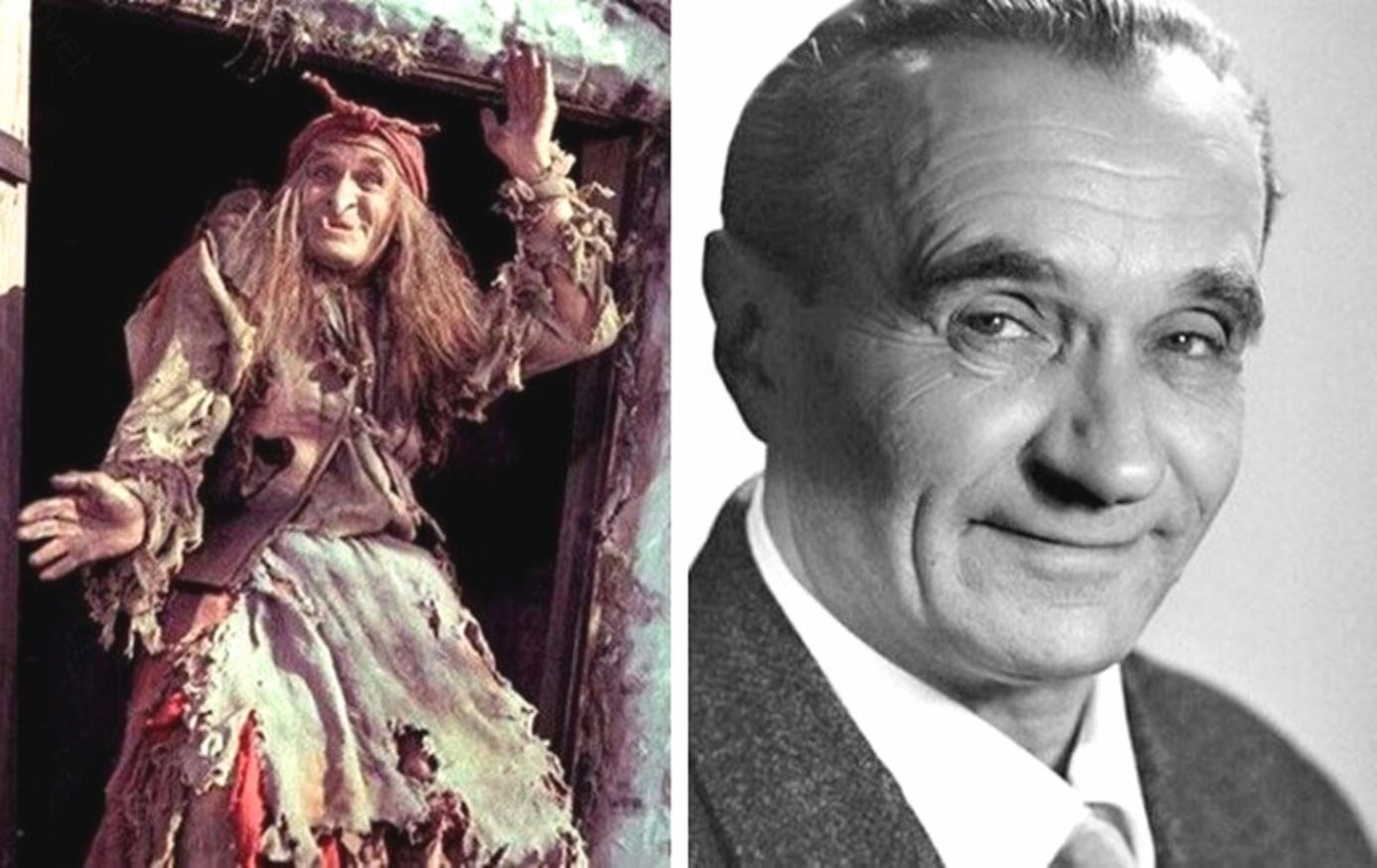

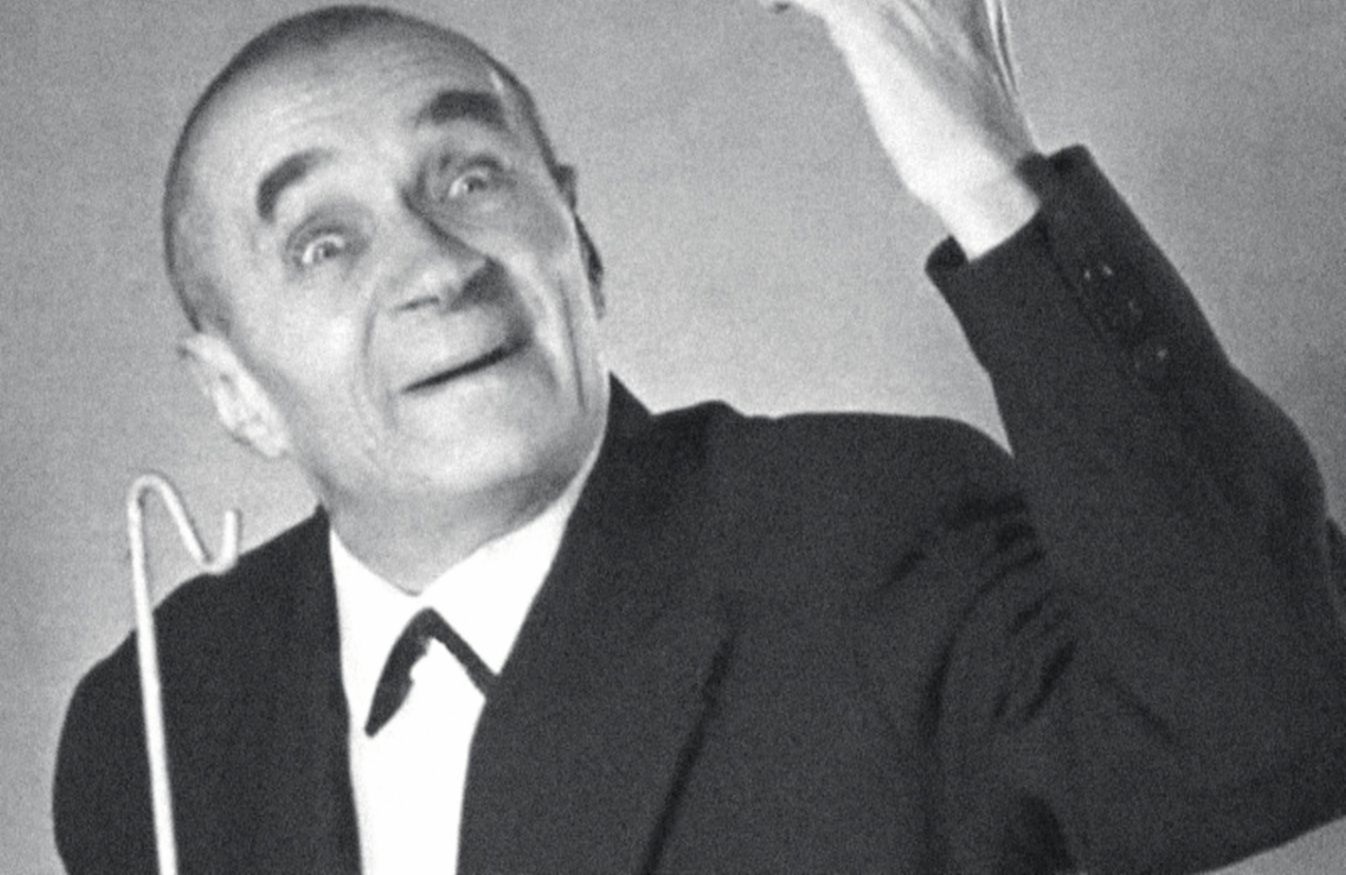

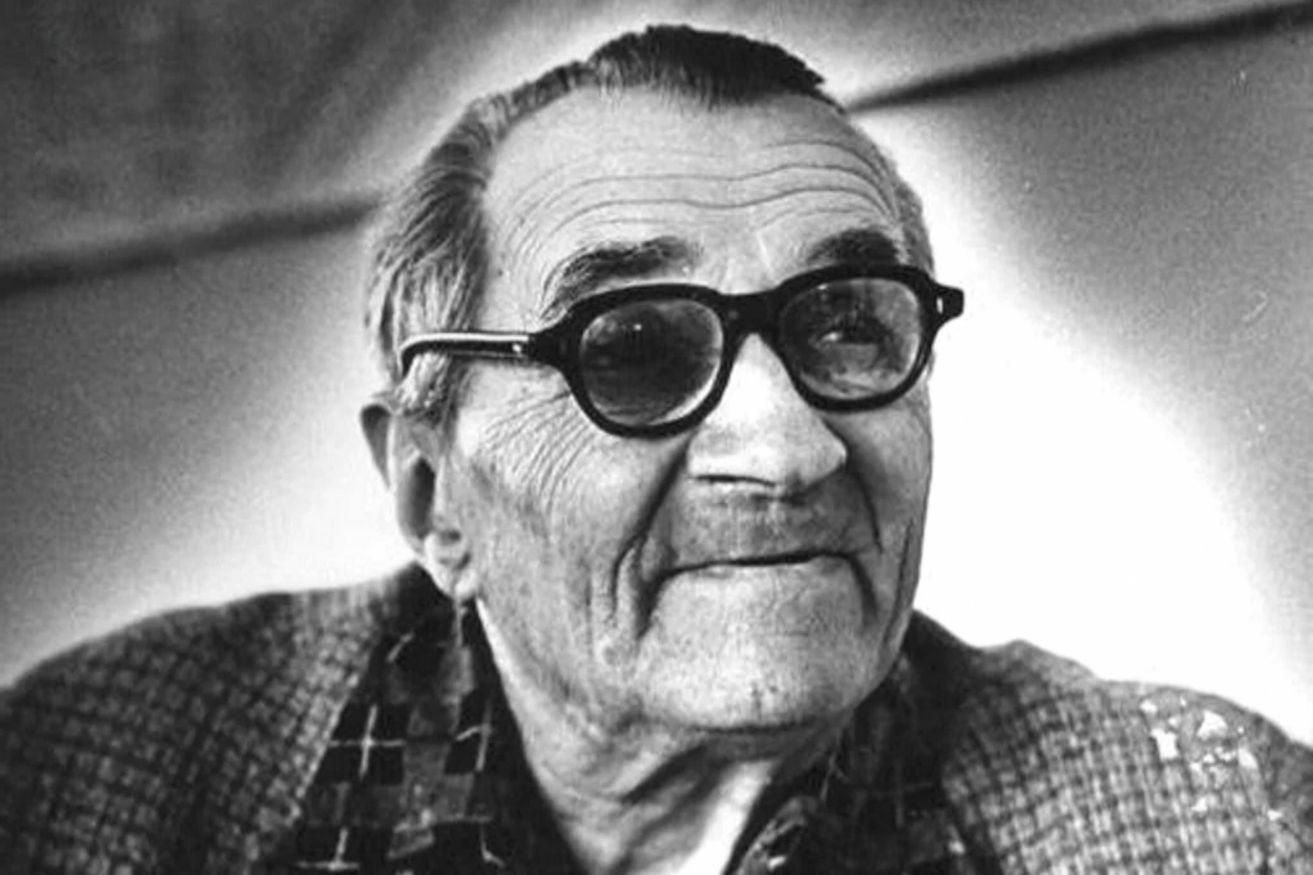

Георгий Милляр. Человек, который сыграл всё: от подхалимистых царей до кикимор болотных. Но настоящая его корона — Баба-Яга. Тот самый скрипучий голос, та походка сгорбленного существа, что сводила с ума малышей и вызывала смешки у взрослых. Он был и страшен, и смешон, и совершенно неповторим.

Но в жизни за этой безумной старухой скрывался человек совсем иного масштаба. Не сказочный злодей, не балаганный шут, а раненый аристократ, спрятавшийся от мира под слоем грима и кривым носом. И его история не менее фантастична, чем любые киносказки.

Аристократ из коммуналки

Милляр родился не там, где ждёшь увидеть будущего экранного чудища. Его отец был потомственным инженером из Франции, мать — из старинного русского рода. В детстве маленький Юра (так его звали дома) жил под звуки французской речи, среди шелестящих платьев и в блеске паркета. Музыка, языки, гувернантки — настоящий мир дворянской Москвы.

Но сказки редко бывают вечными. Сначала умер отец, а затем грянула революция. И вот уже Юра вместе с матерью живёт в тесной коммуналке, где за стенкой ругаются соседи, а каждая ложка в шкафу становится предметом споров.

Иностранная фамилия «де Милье» в эти годы звучала почти как приговор. Чтобы спрятаться, её спешно русифицировали: так на свет появился Милляр.

С матерью они уехали в Геленджик — не от хорошей жизни, а чтобы выжить. Юноша устроился бутафором в местный театр: красил декорации, таскал реквизит. Но в глубине души ждал момента. И этот момент настал: заболевшего актёра нужно было заменить. Милляр вышел на сцену… в роли Золушки. И публика стоя аплодировала его фартукам и нелепым реверансам.

Это было неслучайное чудо. Это был тот самый «волшебный пендель», который отправил его обратно в Москву, уже не как беглеца, а как будущего актёра.

Волшебник и его чудовище

Москва встретила его сурово. Театр, учёба, крошечные роли, вечная борьба за место под прожектором. Казалось, талант растворится в очередях за хлебом и в затхлых театральных коридорах. Но в жизни каждого актёра есть встреча, которая переворачивает всё.

Для Милляра этой встречей стал Александр Роу — главный сказочник советского кино. Роу обладал редким даром: видеть в актёре не то, что тот показывал, а то, что прятал. И он сразу понял: этот худой, нервный человек способен превращаться во что угодно.

Так началась золотая эпоха киносказки. Милляр не просто надевал костюм — он исчезал внутри него. Он не играл Бабу-Ягу, он ей становился.

Чтобы сыграть чёрта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», он обклеивал тело влажной шерстью на морозе. Ради Яги в «Василисе Прекрасной» сбрил все волосы, даже брови. А в «Марье-искуснице» добровольно вымазался зелёнкой с головы до пят — лишь бы помочь гримёрам.

Это было больше, чем актёрская самоотдача. Это был бег. Бег от самого себя. За чужими масками он прятал свои шрамы.

Рана, которая не зажила

Настоящие драмы подстерегали его вне съёмочной площадки. В 30-е он женился на костюмерше Маргарите. Союз был почти театральной декорацией. Жена заводила романы направо и налево, а слухи доходили до мужа. Он долго не верил. Пока однажды она не пришла сияющая и не сообщила: «У нас будет ребёнок».

Ответ Милляра стал ледяным приговором: «Это у тебя будет ребёнок. Я бесплоден».

Брак рухнул в тот же миг. Но дальше было хуже. Оскорблённая жена написала донос, намекая на «нетрадиционные наклонности» мужа. В то время этого хватало, чтобы сломать судьбу. Его таскали на допросы, держали в подвалах, унижали неделями.

С тех пор в его сердце поселились две вещи: страх и недоверие. К женщинам — в особенности. И многие утверждали: именно это ожесточение он вкладывал в свои самые страшные роли.

Одиночество и бидон «молока»

После разрыва и доносов самым близким человеком для Милляра осталась только мать. Елизавета Алексеевна была не просто роднёй — она стала ему щитом от мира, единственной, кто принимал его без оглядки. Когда её не стало, актёр оказался в пустоте. И начал заполнять её привычным способом — стаканом.

Выпить он любил и раньше. Оправдывал: «Да что вы, я же на морозе снимаюсь, как тут не согреться?» Но после смерти матери вино и самогон превратились в лекарство от всего: одиночества, страха, молчаливого телефона. Милляр пил не как весельчак — он пил, чтобы забыться.

Актёр был изобретателен. Его трюк с бидоном до сих пор пересказывают как байку. Перед съёмками он заходил в лавку и протягивал продавщице пустую ёмкость:

— Молочка, милая, налей, как обычно.

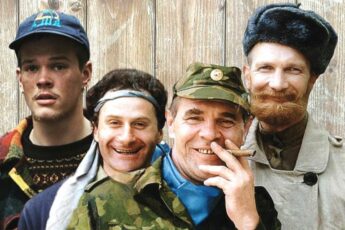

И «милая» знала: сначала на дно отправится бутылка самогона, сверху прикроют настоящим молоком. С таким эликсиром артист и выходил на площадку. Легендарный случай произошёл на съёмках «Морозко». Милляр и исполнитель роли Иванушки — оба явились под градусом. Роу был в ярости: «Ну, Милляр у меня чем страшнее, тем лучше! Но ты-то, Ваня, красавец!»

Но в этой привычке была не только слабость. Так потомственный аристократ из семьи инженеров и гувернанток пытался стать «своим». Рюмка уравнивала всех: образованность, французский язык и барские манеры переставали смущать коллег. За столом все были простыми мужиками. И, может быть, за этим стояла не тяга к пьянству, а отчаянное желание спрятать «чужое» прошлое. Стать не графом, а парнем с соседней улицы.

Поздняя любовь

Казалось, жизнь уже сломала его. Киношный трикстер, любимец Роу, за кулисами оставался человеком, медленно распадающимся на осколки. Режиссёр, заметив, что друг тонет, буквально уговаривал: «Женись, тебе нужна опора». Милляр только отмахивался: «Да кто на меня, старого пьяницу, посмотрит?»

И всё же судьба решила сыграть в его пользу. На горизонте появилась Марья Васильевна — спокойная, тихая женщина за пятьдесят. Ему уже перевалило за шестьдесят, но между ними возникло что-то простое и светлое, лишённое театральности и драм. Они встречались без спешки, будто оба боялись спугнуть редкое чувство.

Когда он наконец решился сделать предложение, Марья Васильевна вспыхнула румянцем и пробормотала: «Георгий, да что вы! В мои-то годы под венец? Стыд какой…» На что актёр рассмеялся своим фирменным, немного хриплым смехом: «Да что вы, Марья Васильевна, какой я вам мужчина? Я же Баба-Яга!»

Эта шутка сняла все сомнения. Брак оказался для Милляра не просто «новой страницей» — он стал его вторым дыханием. В быту гений перевоплощений был абсолютно беспомощен: мог забыть ключи, потерять документы, забыть поесть. Жена превратилась для него в ангела-хранителя, ту самую тихую гавань, о которой он мечтал всю жизнь.

И впервые за десятилетия в доме Милляра стало по-настоящему спокойно. Без скандалов, без доносов, без чужих криков. Он научился просыпаться не в тревоге, а в тишине. Ужинать не с бутылкой, а с человеком, которому действительно нужен. Простое счастье, которое в молодости он считал недостижимым, вдруг оказалось рядом — и он ухватился за него обеими руками.

Тихое угасание сказки

Счастье в доме не могло компенсировать то, что происходило с его карьерой. Смерть Александра Роу стала ударом, сравнимым с потерей близкого родственника. Для Милляра это был не просто режиссёр — это был человек, который видел в нём больше, чем видели другие. С уходом Роу оборвалась и та невидимая нить, что связывала актёра с экраном.

Телефон стал молчать. Звонки, которые раньше означали новые роли и новые сказки, теперь не раздавались. Его перестали узнавать в коридорах «Мосфильма», не приглашали в новые проекты, даже встречи со зрителями стали редкостью. Те немногие, что обещали, отменялись в последний момент.

Он сидел и ждал. Верил, что ещё позовут. Что вспомнят, что снова нужен будет его уникальный талант, его способность исчезать за маской. Но звонка не было. Время шло, а сказки кончились.

В советском кино началась новая эпоха, где не было места для старой Бабы-Яги. На экране появились другие герои, другие сюжеты, а Милляр оказался словно забытым артефактом. И это, пожалуй, было больнее всего. Не критика, не насмешки — а молчание.

Ушёл он так же, как жил последние годы, — тихо, незаметно, без пафосных фанфар. Сердце Георгия Францевича остановилось во сне, когда ему шёл девяностый год. А вместе с ним ушла и целая глава советских сказок — странных, смешных и страшных одновременно.

Вместо эпилога

Георгий Милляр прожил жизнь, которая выглядела как сценарий с несколькими финалами. Он был аристократом и нищим, героем детских кошмаров и любимцем миллионов, мастером смеха и носителем боли, которую не видно в кадре.

Он прятался за чужими масками, потому что собственное лицо слишком часто било его по щекам. И всё же под всеми слоями грима оставался человек — ранимый, уязвимый, но до конца верный своему делу.

Он доказал, что актёр — это не всегда блеск аплодисментов и поклонниц. Иногда это горечь коммуналки, бутылка в бидоне, ожидание звонка, который так и не прозвенел. Но именно такие истории — настоящие. Без прикрас, без золотых рам.

Милляр стал символом того, что даже самая страшная маска может скрывать не зло, а одиночество. И если он смог найти позднее утешение, пусть даже на закате жизни, значит, его сказка всё-таки имела счастливый финал. Только финал этот был не на экране, а в доме, где рядом с ним сидела женщина, называвшая его не Бабой-Ягой, а мужем.