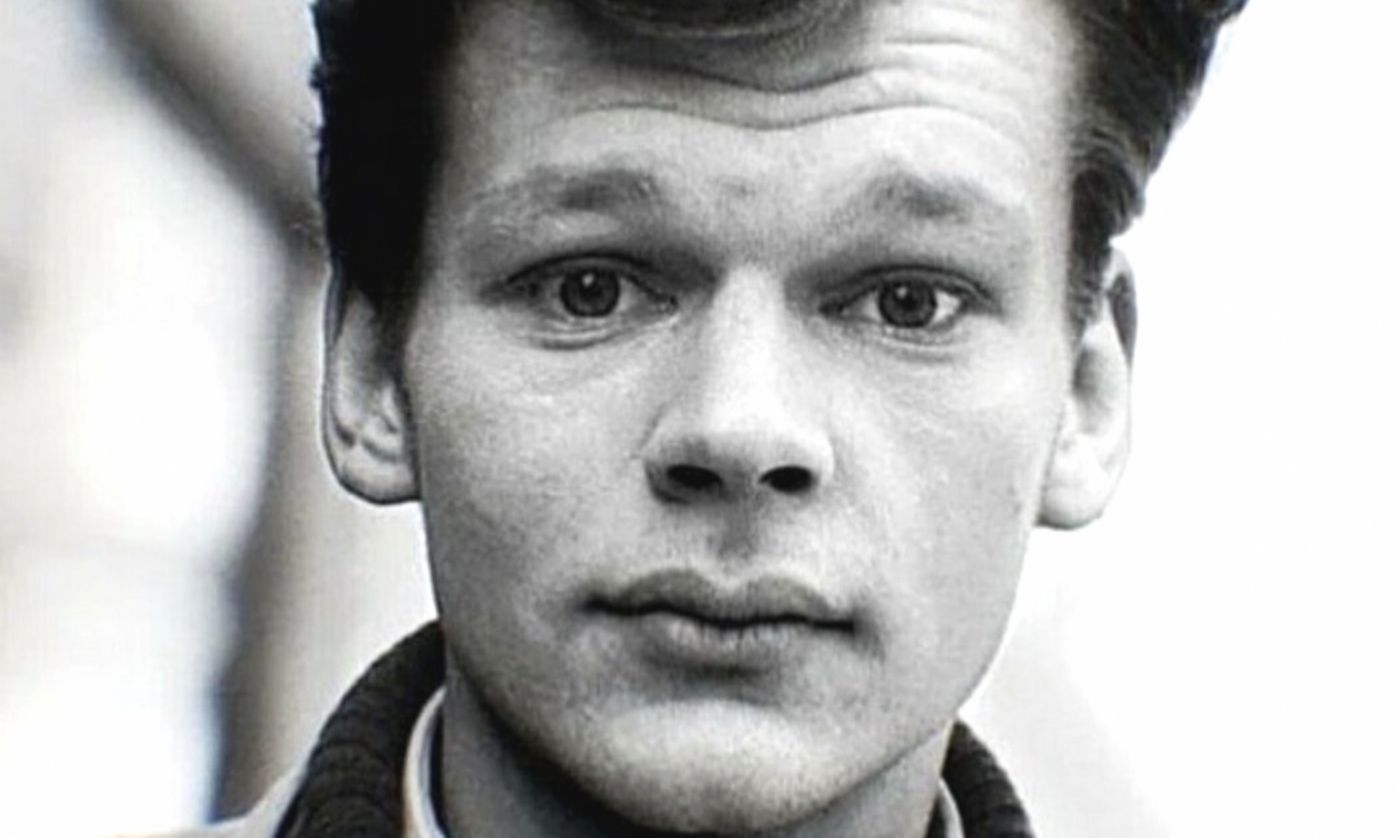

Он вошёл в кадр как будто случайно — неловкий, чуть смущённый, с живыми глазами, где уже что-то горело. Не игра, не поза, не амбиция. Что-то другое, неуловимое. Та самая честность, которую в семидесятые теряли, а в восьмидесятые уже почти стыдились.

Его звали Никита Михайловский, и он стал лицом романтики, не зная, что проживёт жизнь короче школьной тетради.

Когда смотришь «Вам и не снилось…» сегодня, возникает странное ощущение: будто экран помнит дыхание. Не декорации, не костюмы — дыхание людей, которые в кадре жили по-настоящему. Михайловский был среди них главным нервом. Шестнадцатилетний мальчишка, оказавшийся в мире взрослых чувств, играл любовь так, будто знал её цену до конца. В то время, когда кинематограф всё чаще прятался за лозунги и фальшь, он просто смотрел на партнёршу — и верил.

Режиссёр Илья Фрез говорил потом: «Он не играл. Он жил». И это не режиссёрская метафора. На площадке Михайловский будто терял границы между ролью и собой. За камерой — тот же взгляд, та же тихая сосредоточенность, будто жизнь — это тоже сцена, где нельзя позволить себе ни одной неправды.

Он родился в Москве, в семье, где кино было не ремеслом, а воздухом. Отец снимал документальные фильмы, мать выходила на подиум в лучших домах моды столицы. После развода родители ушли каждый в свою историю, а маленький Никита попал в Ленинград — в новую семью, к новому отчиму. Отчим был режиссёром, и именно благодаря ему мальчишка впервые оказался в кадре. Пятилетний, серьёзный, с непроизвольным драматизмом во взгляде.

Он рос, не зная, что носит чужую фамилию. Виктора Сергеева считал родным отцом, пока в шестнадцать лет не узнал правду. Для юного парня это был удар — не скандал, а тихое потрясение, после которого он вернул себе фамилию Михайловский, как будто возвращал собственное «я». И почти в тот же год потерял мать — внезапно, от остановки сердца.

Потеря и слава пришли почти одновременно. В том же году на экраны вышел фильм, который сделает его знаменитым.

Парадокс: чем сильнее зрители влюблялись в его экранного Рому, тем больше сам Никита чувствовал растерянность. Его называли «советским Ромео», писали письма, встречали у школ, — а он всё это воспринимал как что-то чужое, будто его жизнь забрали и вывесили на афишах.

Он был слишком честен для роли кумира.

Слишком уязвим для того, чтобы наслаждаться славой.

Постепенно в нём проснулся бунтарь — не громкий, не демонстративный, а внутренний. Он уходит из кино почти на пике, создаёт собственный андеграундный театр с вызывающим названием «Театр-Театр». На его спектакли ходили музыканты, художники, поэты — те, кому в официальной культуре было тесно. Он не играл героев — он их разрывал изнутри.

Своими постановками Михайловский шокировал преподавателей ЛГИТМиКа, где тогда учился. Но именно там, на подвалах, где пахло табаком и пылью от софитов, он, кажется, впервые почувствовал настоящую свободу.

Слава не интересовала. Интересовал момент — как человек дышит в свете прожектора, когда нет сценария и всё решает правда.

У Михайловского было лицо, которому верили сразу. Без грима, без актёрских ухищрений. Наверное, поэтому женщины всегда влюблялись в него не как в актёра — как в человека.

Он умел слушать. А в эпоху, где все только говорили, это было редкостью.

Сначала он оказался втянут в почти случайную историю — готов был жениться на студентке, чтобы та получила прописку. Тогда вмешался отчим: «Не вздумай. Репутация — не игрушка». Никита послушал. Но вскоре встретил ту, ради которой уже не нужно было ничего объяснять. Её звали Настя Сорочан — тонкая, красивая, с тем взглядом, что переворачивает всё внутри. Он увидел её — и упал. Буквально. Сердце не выдержало, врачи потом будут вспоминать этот эпизод как анекдот, но в нём было что-то символичное: любовь действительно могла остановить его сердце.

Свадьба, дочь, счастье — всё вроде бы по правилам. Но жить по правилам он не умел. В их питерской квартире всегда было шумно: друзья-музыканты, художники, актёры. Песни, дым, поэзия, бесконечные разговоры о смысле жизни. Настя вспоминала потом: «Это была не квартира — репетиционный зал. Люди приходили и оставались на недели. Кто-то писал стихи, кто-то готовил, кто-то чинил гитару. Всё вперемешку — хаос и вдохновение».

Для молодой матери это стало испытанием. Михайловский жил творчеством, но быт в этом доме трещал по швам. Настя уехала в Москву, чтобы начать новую жизнь — без хаоса, без вечного полёта. Он не держал. Может, не умел, может, не верил, что удерживать можно. Но с дочерью не расставался — гулял, звонил, приезжал, приносил игрушки и книги. В нём не было равнодушия, только странная обречённая доброта, будто он уже знал, что всё вокруг временно.

Потом появилась Екатерина — девушка из киноцеха, костюмер. Тихая, внимательная, без претензий. С ней он вдруг стал другим: собранным, спокойным, почти домашним.

Они жили скромно, но в их доме было светло — не от люстр, а от мелочей: гобелены, которые она вышивала, картины, которые он писал. Да, картины — новое для него дело. В последние годы он взялся за живопись, как будто искал другой способ выговориться.

Его работы выставляли сначала в Союзе художников, потом в Лондоне. Ничего громкого, без рекламы. Просто честные, эмоциональные полотна, где всё пронизано хрупкостью — лица, цветы, даже свет. Он продавал картины, а деньги переводил в фонд помощи детям с онкологией. С иронией судьбы — именно в тот момент болезнь уже жила в нём самом.

Сначала это казалось простудой, потом ангиной. Слабость, воспалённые лимфоузлы. Диагноз прозвучал, как приговор, без права обжалования: лейкемия.

Он воспринял новость без истерики, спокойно, как будто это ещё одна роль, где нужно быть честным до конца.

Друзья подняли весь Союз — сбор средств, визы, больницы в Британии. И он поехал. Были улучшения, ремиссия, надежда. Он даже писал письма друзьям, шутил: «Кажется, я снова начинаю любить овсянку».

Но болезнь не любит светлых людей. Она возвращается тихо, как снег после короткой оттепели.

Весной 1991-го Никита понял, что больше не справится. Попросил вернуть его домой. Не в палату, не в санаторий — домой.

Он успел увидеть дочь, обнять жену, поговорить с Катей. Успел проститься. Всё, что успел — хватило, чтобы остаться живым в памяти.

Ему было двадцать семь. Возраст, в котором мир только начинает раскрываться. Возраст, в котором у других ещё только первая усталость, а у него уже последняя.

У жизни, как ни странно, тоже есть чувство иронии. Когда кажется, что всё уже сказано, она приберегает маленький эпилог, который всё меняет.

Через несколько лет после смерти Михайловского выяснилось: у него был сын.

Его мать — актриса Алина Тулякова — не сказала Никите о беременности. Возможно, боялась разрушить чужое счастье, возможно, просто не решилась.

Мальчика назвали Сергеем. Он рос, ничего не зная о том, кто его отец. И, как будто повторяя чужую судьбу, узнал правду в шестнадцать — ровно в том возрасте, когда Никита сам узнал, что отчим не родной отец.

В этом есть какой-то замкнутый круг, почти мистический, если бы не было так больно.

Семья Михайловского приняла Сергея. Дочь Софья — теперь дизайнер, взрослая, красивая — не закрылась, не отвернулась. «Он тоже часть папы», — сказала она. И в этой фразе больше мудрости, чем в любом фильме о любви и смерти.

Сегодня Никиту вспоминают редко. Нет больших юбилеев, официальных речей, бесконечных марафонов памяти. Всё скромнее — пару кадров в документалке, тихие посты в соцсетях, голос тех, кто видел «Вам и не снилось…» на старой плёнке.

Но есть нечто, что не выгорает: его присутствие. Тот внутренний свет, который он нес — без амбиций, без крика. В нём не было позы гения, не было желания нравиться. Было только умение быть живым.

Он никогда не стал «звездой» в привычном смысле. Звёзды — это холодный свет, далекий и безопасный. А он был тёплым пламенем — таким, что обжигает. Его искренность пугала систему, но притягивала людей.

Он прожил жизнь, как откровение, короткое, но честное. Без защиты, без страховки. И, возможно, именно поэтому всё, что он делал, до сих пор дышит.

Если прислушаться к старой киноплёнке, где он, шестнадцатилетний, говорит: «Мы просто любим, и нам хорошо», — становится ясно: ничего нового человечество так и не придумало. Просто любить. Без расчёта. Без оглядки. Без шансов на счастливый финал.

Никита Михайловский прожил свои двадцать семь лет так, будто каждое мгновение стоило целой жизни. И оставил после себя не легенду, а след — живой, хрупкий, настоящий.

Что вы думаете — можно ли сегодня прожить так же честно, не прячась за роль, не притворяясь сильнее, чем ты есть?