Он всю жизнь шел наперекор. Не из позы — из натуры. В стране, где «лишние эмоции» могли стоить карьеры, он снимал о любви и тоске так, будто не существовало ни партийных протоколов, ни комиссий по идеологической чистоте. Владимир Мотыль — тот редкий случай, когда человек и его фильм становятся легендой не благодаря эпохе, а вопреки ей.

Его судьба — как сценарий, который не согласовали бы ни в одном советском худсовете. Слишком неправдоподобно. Мальчишка из белорусского Лепеля, выживший в жерновах репрессий, вырос, чтобы рассказать о войне без фальши. Чтобы осмелиться показать не лозунг, а человека.

Когда он снимал «Женю, Женечку и «катюшу»», чиновники сочли фильм «антисоветским». Парадокс в том, что зрители увидели в нём правду — ту, от которой на сердце больно и светло. В ответ — позорная формулировка: «худший фильм года».

А позже ему просто запретили снимать. Так, будто можно запретить дышать.

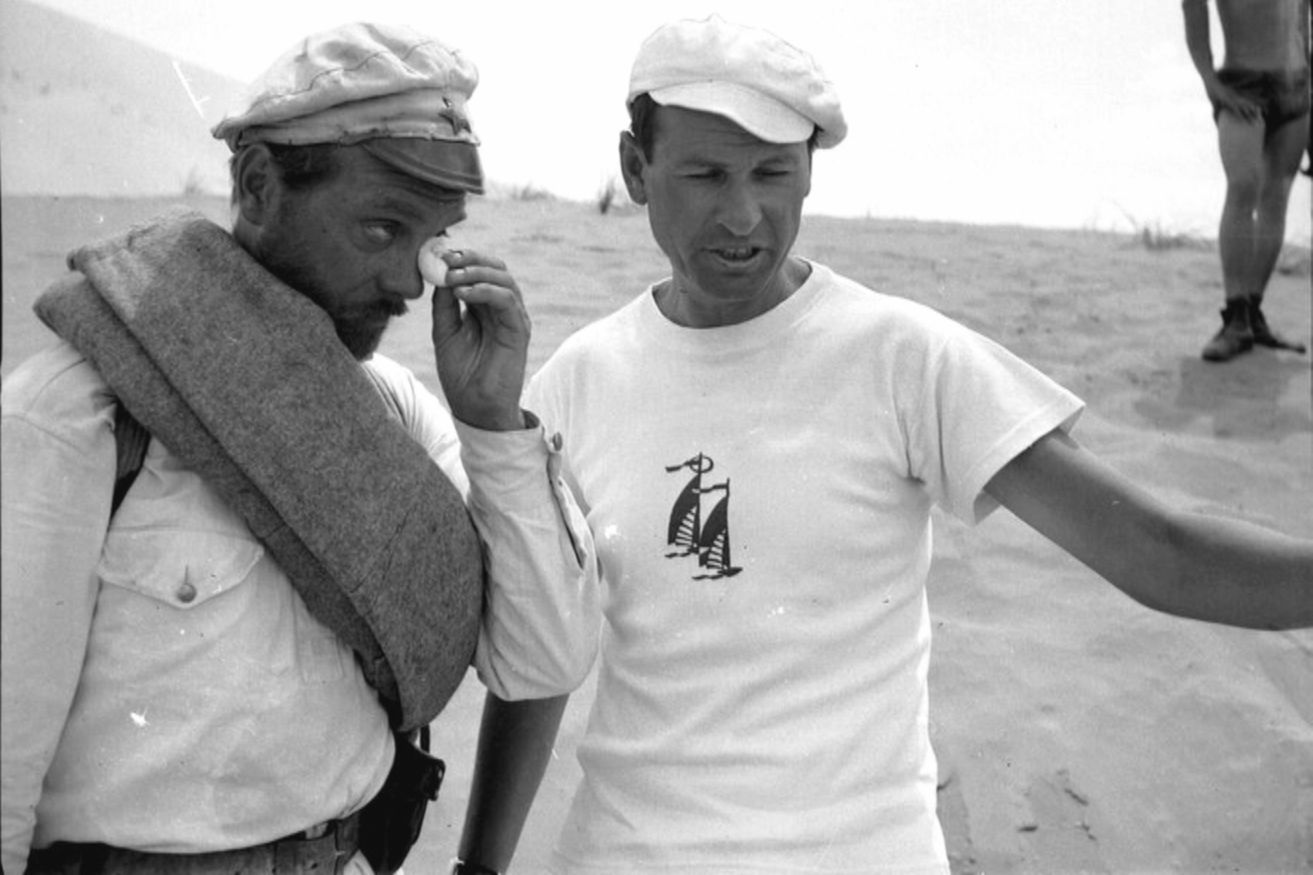

Но Мотыль не умел иначе. Когда не пускают в двери, он входит в окно. И однажды это окно распахнулось в бесконечную пустыню — с Белым солнцем, с Верещагиным, с вечной тоской по свободе. Сценарий предложил Григорий Чухрай. Снимать поручили «опальному», в надежде, что он не справится.

Он справился так, что кадры его фильма знала вся страна. «Белое солнце пустыни» стало народным мифом, молитвой, заклинанием перед полетом — на всех кораблях, во всех кабинах. Ирония в том, что создатель этого символа был из тех, кому система предпочитала не жать руку.

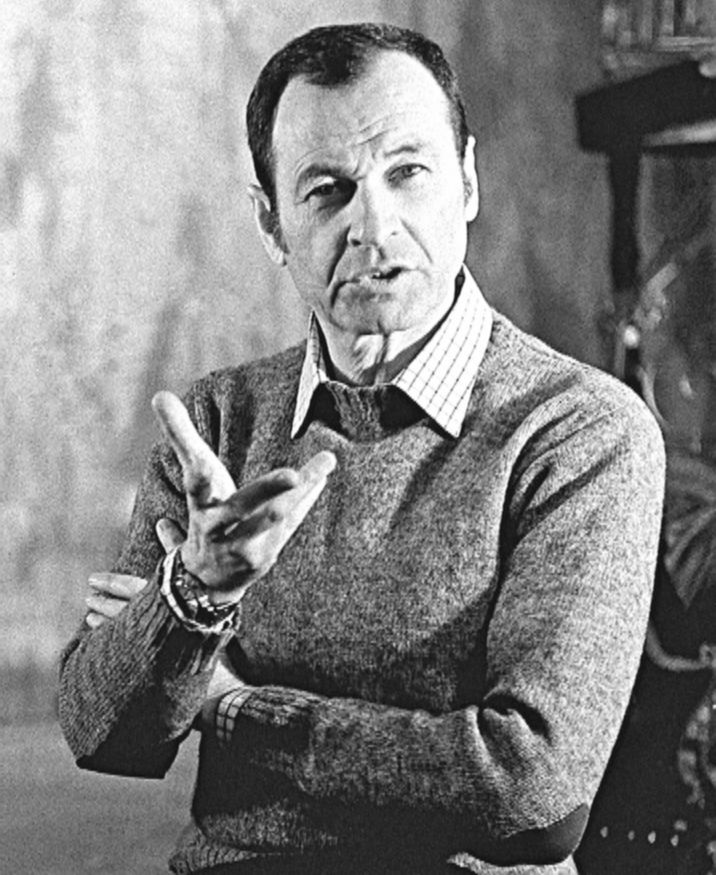

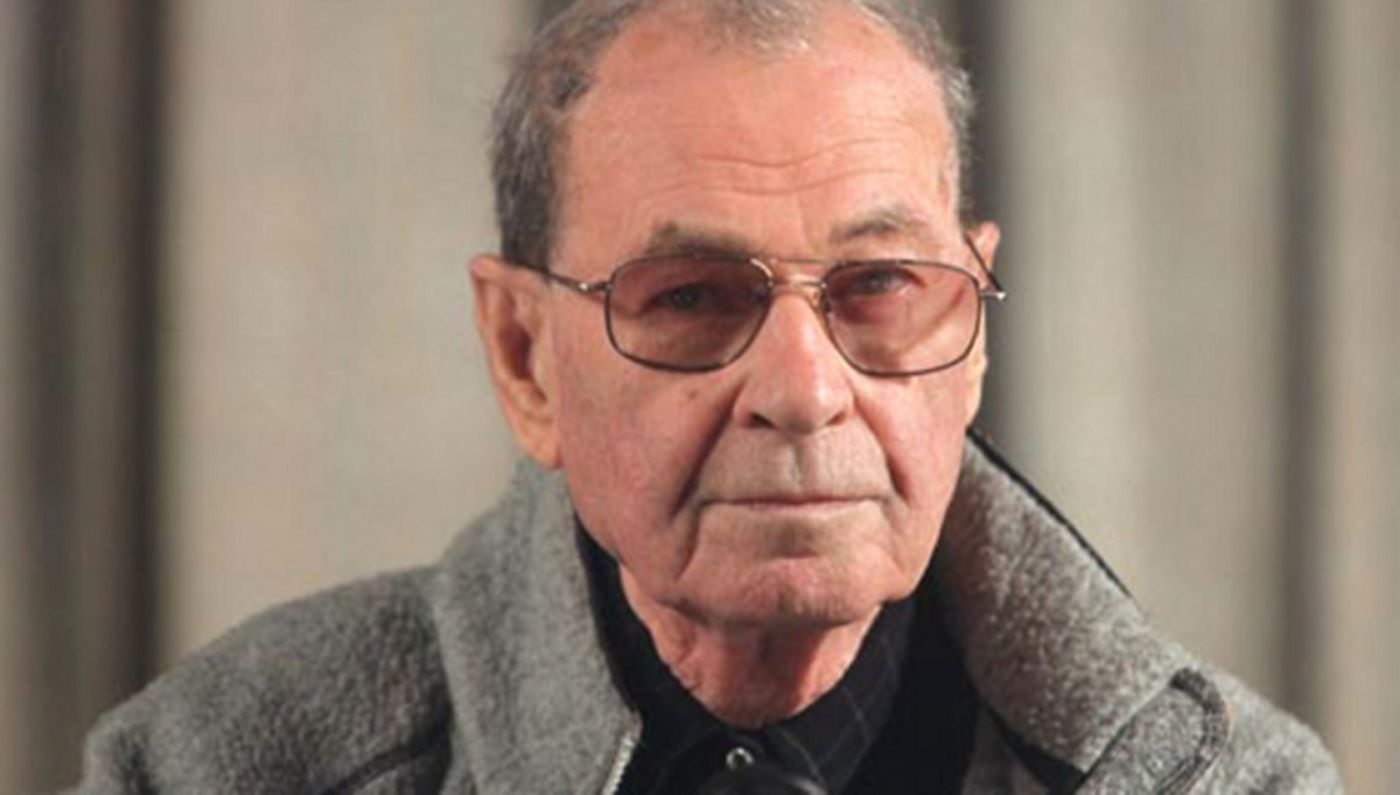

Мотыль не выглядел как герой эпохи. Худой, с насмешливым взглядом и какой-то легкой враждебностью к пафосу. Он не строил из себя гения, но в нём всегда ощущалась внутренняя независимость — почти вызывающая. Может, поэтому его и боялись. Людей, которые не играют по правилам, система не любит.

Он редко говорил о себе, но если уж начинал — делал это так, будто пересказывает чужую судьбу. Детство, Урал, ссылка. Мать — единственный человек, кто выжил. Работала до изнеможения, а он бродил босиком по пыльным улицам, ловил свет киноэкранов из заезжих передвижек. Там, в этих выцветших кадрах, он впервые почувствовал, что мир может быть другим. Не жестоким, не глухим, не серым.

Кино стало для него не мечтой, а спасением.

В семнадцать он собрал деньги, купил билет до Москвы — и рванул во ВГИК. Простой парень с Урала, в рубашке, купленной с рук. Дошел до третьего тура, и… не пришел. Не потому что испугался. В город приехала девушка из Соликамска — и Володя выбрал любовь.

Институт подождал. Любовь — нет.

Вернулся в Свердловск без диплома, но с первым опытом того, что чувства тоже могут быть рискованными. Потом будет актерское отделение, потом театр, режиссура на ощупь. Он не учился у мэтров — он просто наблюдал, впитывал, пробовал. И к тридцати годам уже возглавил Свердловский ТЮЗ.

Кто-то на его месте остался бы — должность, уважение, стабильность. Но Мотыль не умел жить в тёплой клетке. Он снова сорвался в Москву — без денег, без знакомств, с одним чемоданом и упрямой уверенностью, что невозможного просто не существует.

На Казанском вокзале он раздобыл номер Михаила Ромма и позвонил ему прямо с телефона-автомата.

— Здравствуйте, я режиссёр из Свердловска. Хочу с вами поговорить.

Ромм не положил трубку. Пригласил к себе домой. После беседы сказал:

— Возьмите любой, даже самый слабый сценарий. Но снимайте так, как чувствуете.

И именно так он потом и снимал. Всю жизнь — как чувствовал.

Любовь всегда врывалась в жизнь Мотыля, как внезапный поворот в сценарии — без предупреждения, но с идеальной драматургией. Он умел увлекаться по-настоящему: азартно, с вниманием режиссёра к каждой детали, с верой, что именно эта история — последняя и главная.

Первую жену, Людмилу Подаруеву, он встретил в Свердловском театре. Старше, уверенная, с той особенной женской усталостью, в которой угадывается сила. Он влюбился мгновенно — просто, без игры. Говорят, ухаживал с настойчивостью и тем редким юмором, который обезоруживает. Любовь оказалась взаимной. Родилась дочь Ирина. Казалось, жизнь наконец обрела опору. Но покой — это не про него.

Съёмки «Детей Памира» изменили всё. На площадке появилась Раиса Куркина — молодая, яркая, не из тех, кто растворяется в тени режиссёра. Между ними вспыхнуло мгновенное притяжение. Любовь, как гроза в горах: красивая и разрушительная. Он ушёл из семьи — и не оправдывался. Ни перед женой, ни перед собой.

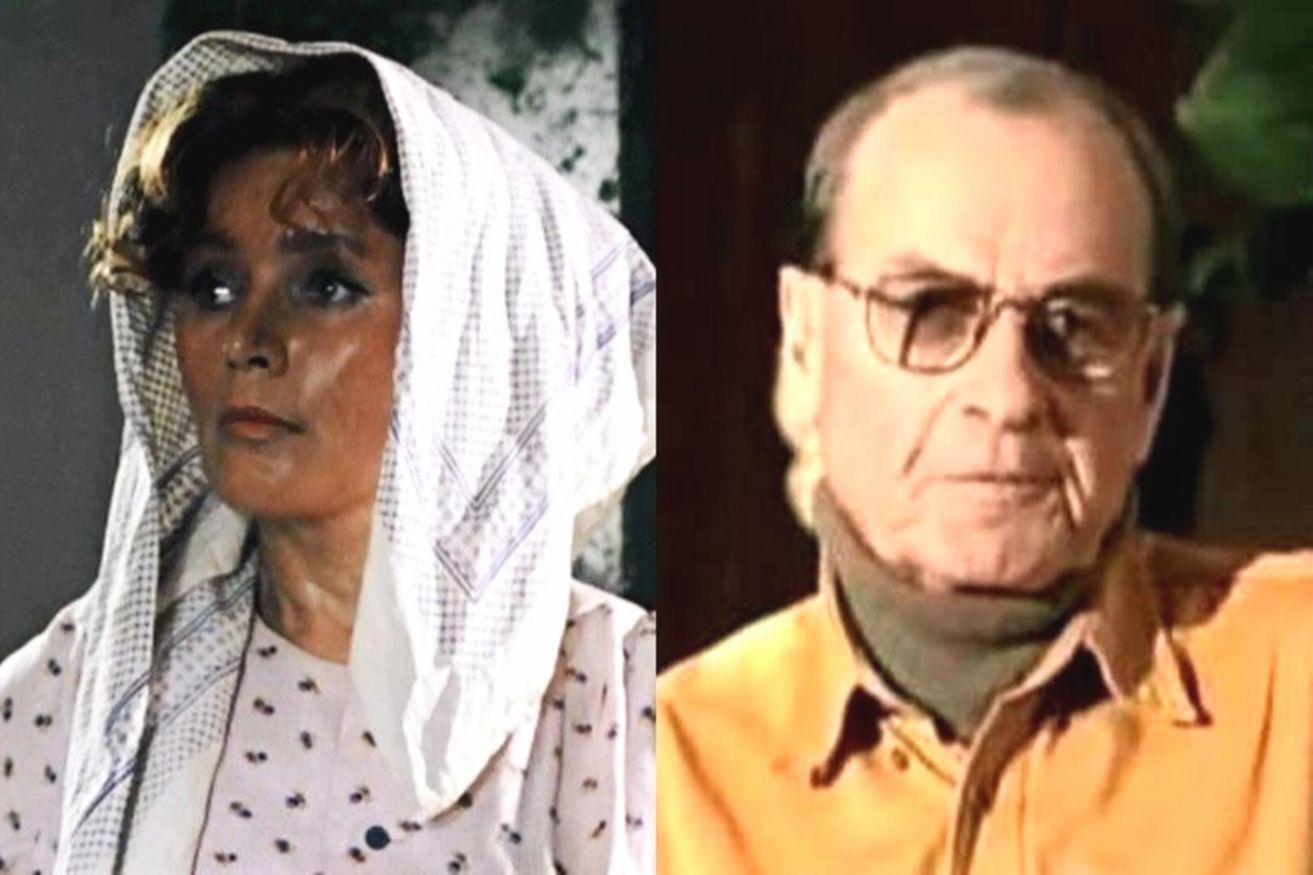

Шесть лет с Куркиной были временем его взлёта. Он снимал с бешеным ритмом, спорил с цензурой, переписывал сцены ночью. А она играла в его фильмах — будто понимала, что участвует в чём-то большем, чем просто кино. Её роль жены Верещагина в «Белом солнце пустыни» — почти автопортрет: женщина, которая ждёт, любит и знает, что рядом с гением невозможно быть спокойной.

Но и этот союз не выдержал. «Как любовник, он был прекрасен», — призналась позже Любовь Михеева, одна из женщин, оставшихся в его орбите. Слишком много страсти, слишком мало покоя. Куркина ушла первой, сдержанно, без скандалов. После этого замуж не выходила. Возможно, потому что знала — с Мотылем однажды бывает навсегда.

Он жил так, будто боялся опоздать: на съёмку, на встречу, к счастью. Любовь для него была не отдыхом, а испытанием. В нём сочетались обаятельный артист и человек, который никогда не умел быть «удобным». И чем старше он становился, тем больше людей вокруг считали, что его время прошло. Но у жизни на таких есть свой ответ.

С Натальей Мажугой они встретились, когда ему было семьдесят семь. Казалось бы, возраст, когда люди не ищут нового начала. Но он никогда не жил «по возрасту». Она — администратор питерской гостиницы, без намёка на гламур. Простая, спокойная, с грустью в глазах, которую он заметил мгновенно. Ему не нужны были актрисы — он знал, что всё настоящее всегда вне кадра.

Он подошёл к стойке, представился. На следующий день позвонил:

— Это режиссёр Мотыль. У меня есть для вас роль.

— Но я ведь не актриса.

— Тем интереснее, — ответил он. — В вас есть правда.

Так началась их история. Она прочла сценарий за ночь, пришла в ресторан обсудить — и разнесла его в пух и прах. Любой другой режиссёр бы обиделся. Мотыль засмеялся.

— Вот за это я вас и выбрал, — сказал он. — За честность.

Для неё он написал отдельную роль — немецкой переводчицы. Репетировали наедине, в квартире, где пахло кофе и старой бумагой. Он поправлял интонации, а потом вдруг говорил:

— Столько в тебе нерастраченной нежности… Почему так?

Эти слова и стали началом любви, которая удивила всех. На фестивале «Виват, кино России!» они появились вместе. В зале шептались: мол, что это за молодая женщина рядом с мэтром? Почему не актриса, не продюсер, а кто-то «из народа»? Но он держал её за руку так, будто впервые за долгие годы позволил себе быть просто счастливым.

И это счастье длилось пять лет. Они не строили планов, не обсуждали возраст, не считали разницу в сорок лет. Просто жили — как два человека, наконец нашедших тихий дом после бурь. Он сделал ей предложение. Свадьба не состоялась: в 2010-м его не стало.

На похоронах Наталья стояла в стороне. Не в трауре, а в человеческой тишине. Смотрела на венки, на лица, на кинематографистов, которые говорили правильные слова. И знала: их история — не про возраст и не про статус. Про то, что любовь может прийти в финальных титрах. И это всё равно будет главное.

После его смерти Наталья вернулась в Петербург. Работала, жила тихо, не давала интервью. Иногда приходила в кинотеатр, где показывали «Белое солнце пустыни». Люди смеялись, цитировали, аплодировали. Она просто сидела и слушала.

Для всех это был культовый фильм. Для неё — личная память.

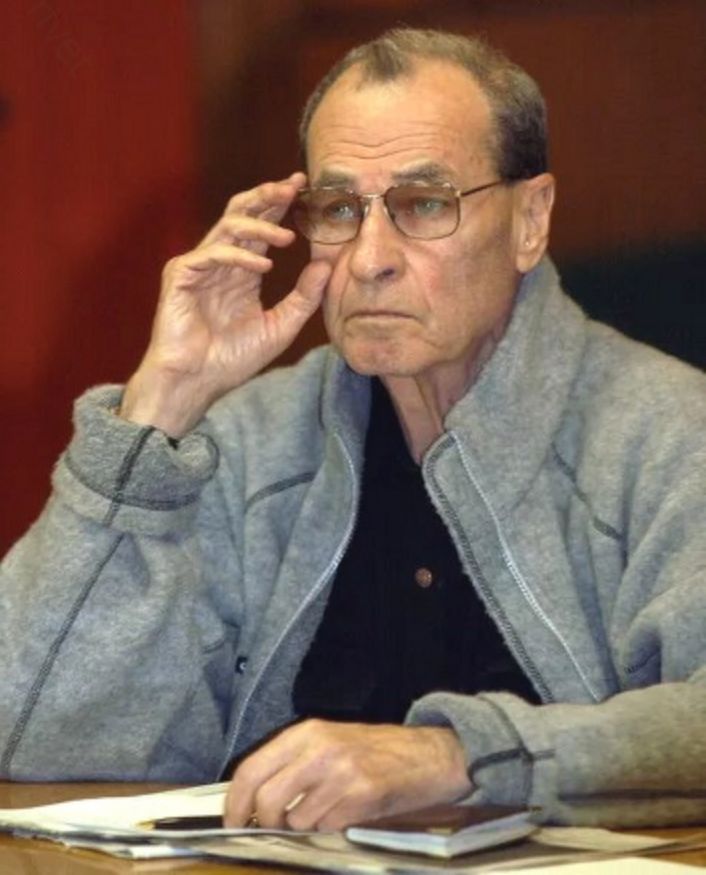

Говорят, что время всё расставляет. Но в случае с Мотылём время скорее опоздало. Когда его фильмы запретили, он не спорил. Когда чиновники твердили, что «так нельзя показывать войну», он продолжал — просто тише, в стол, для себя. Он умел ждать. И дождался.

В кино он не был удобным. В жизни — тем более. В нём удивительно сочетались старомодная интеллигентность и внутренняя дерзость. Он мог часами говорить о Чехове, а потом вдруг резко сменить тему на то, как снимают с ошибкой свет. Мог быть язвительным, обижаться, смеяться как ребёнок. Но главное — всегда верить в зрителя.

Мотыль снимал не про эпоху, а про людей, которым тесно в её рамках. Его герои всегда на грани — между долгом и чувствами, между страхом и смелостью, между «надо» и «нельзя». Возможно, в этом и был секрет: он сам жил на этой грани. Его фильмы никогда не кричали, но за каждым кадром чувствовалась боль прожитого.

«Белое солнце пустыни» давно превратилось в культурный пароль. Фраза «таможня даёт добро» уже не про пустыню и не про Верещагина. Это про внутреннюю свободу — ту, за которую он платил всю жизнь.

Он был человеком, который не боялся быть неуместным. В системе, где ценили предсказуемость, он выбрал риск. В любви, где ожидали покоя, — бурю. В искусстве, где поощряли верность линии партии, — верность себе.

Сегодня его фильмы кажутся частью коллективной памяти, но за каждой репликой там живёт личное: мальчишка, потерявший семью, юноша, опоздавший на экзамен ради любви, мужчина, позвонивший из гостиницы женщине, чтобы предложить ей роль и, сам того не зная, новую жизнь.

Его путь не был героическим в привычном смысле. Скорее — человеческим, с ошибками, страстями, неуклюжими словами и редкими моментами счастья. Но, пожалуй, именно поэтому он и остаётся живым.

Мотыль не вписался в систему, зато вписался в память. И если сегодня кто-то в пустом зале включает старую плёнку и чувствует, как сердце вдруг отзывается на кадры — значит, он всё сделал правильно.

А вы как думаете — талант рождается из протеста или из боли?