Его лицо сияло на экранах, как лампа из восточной сказки. Улыбка, будто нарисованная солнечным лучом, — слишком светлая для эпохи, где даже детские сказки пахли железом и табачным дымом. Он был советским Аладдином — юным, красивым, безупречно чистым. Но за этой чистотой пряталась усталость человека, которому рано пришлось платить за чужие мечты.

Борис Быстров не был кумиром, к которому тянулись плакаты. Он был тем, кого хотелось спасти — от славы, от одиночества, от мира, который сделал его своим символом, а потом забыл.

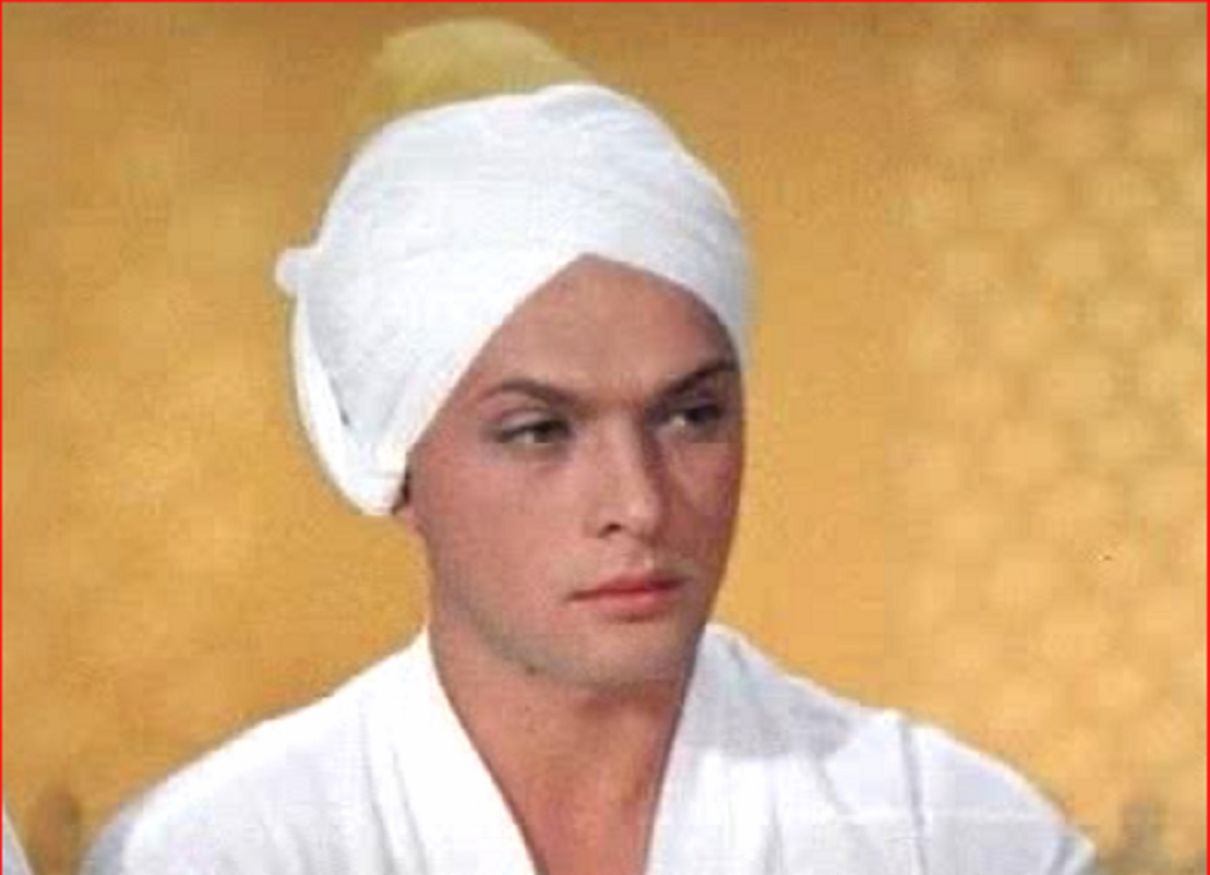

С его появлением в «Волшебной лампе Аладдина» страна вдруг вспомнила, что у чудес может быть человеческое лицо. Светлое, открытое, почти нестерпимо доброе. Женщины писали письма с признаниями, дети верили, что он и есть тот самый герой, готовый потереть лампу ради чуда. А он — робкий парень с московского двора — просто не знал, что делать со всей этой любовью.

Он родился в мире, где чудеса были нормированы, а радость — на карточках. Послевоенное детство пахло гарью и сыростью коммуналок. У мальчишек были не игрушки, а гильзы, не мечты, а обрывки газет с фронтовыми сводками.

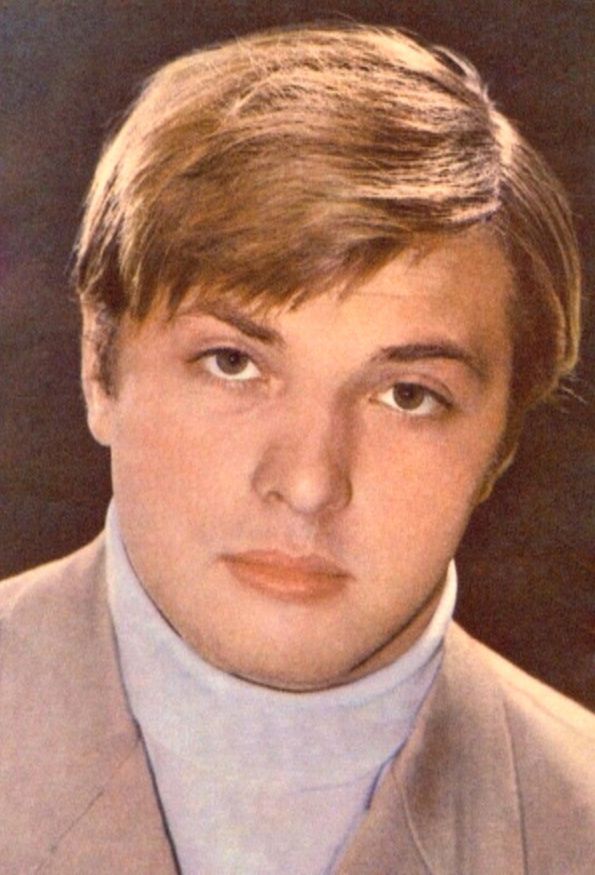

Борис рос тихим, наблюдательным. Учился понимать людей — не по словам, а по лицам. Может быть, именно тогда у него и появился этот внимательный, почти тревожный взгляд, которым он потом смотрел из кадра.

Когда ему было десять, родители развелись. Для ребёнка — катастрофа, которую взрослые называют просто «так вышло». В зале суда он выбрал отца. И этот выбор, сделанный слишком рано, стал его первой ролью — ролью сильного.

Мать ушла к другому, а в душе мальчика поселилась холодная, вязкая обида. Не злоба — именно обида, как след от ожога, который не болит, но не проходит. Он потом рассказывал, что простил её только на похоронах. Слишком поздно, чтобы услышали.

Театр стал его убежищем — не местом, а способом дышать. Там он мог быть кем угодно, лишь бы не собой. МХАТовская школа-студия казалась ему раем, но правила там были адские. Студент должен учиться — не сниматься, не зарабатывать, не искать себя в кино. А он хотел всё сразу.

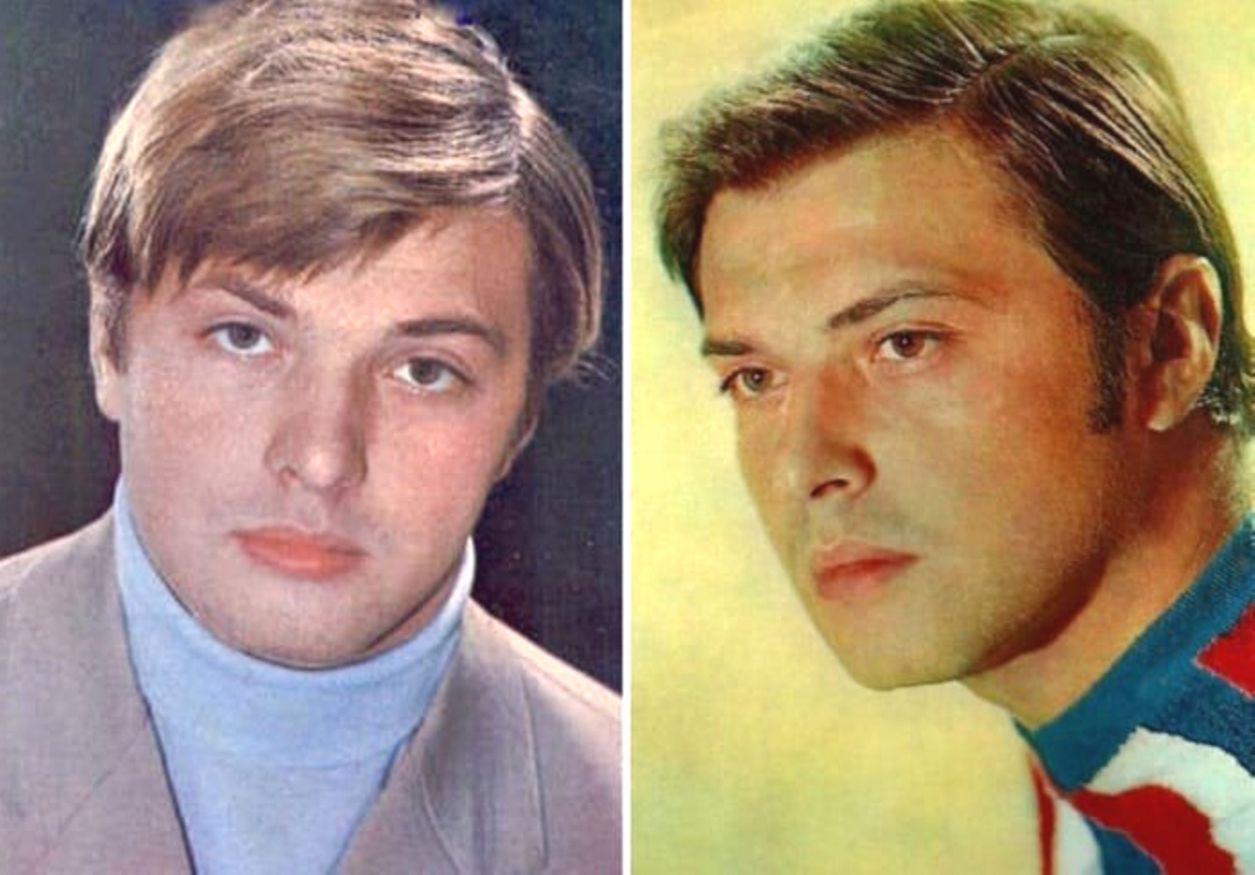

Его талант замечали. Слишком яркий для системы, где всё решали «старшие». Ему предлагали роли, от которых мог бы зависеть весь путь — Печорин у Ростоцкого, Медведь у Гарина. И всякий раз — отказ. Ректор грозно напоминал: «Вы студент, а не артист». Система боялась свободы, даже если она была в форме молодого актёра с живыми глазами.

Он не стал бунтовать. Послушал, как и тысячи до него. Может быть, именно тогда внутри него поселилась первая трещина — между покорностью и жаждой полёта.

Живопись стала его второй страстью. В мастерской, среди запаха скипидара и краски, он писал не пейзажи, а чувства — тёплые, тревожные, неуловимые. То, что не мог сыграть на сцене, он выкладывал на холст. Это был его способ говорить с миром без слов.

Но судьба, словно устав ждать, подбросила шанс. Перед самым выпуском Борис получил разрешение сниматься — впервые. Режиссёр Борис Рыцарев искал актёра для роли восточного юноши, который верит в чудеса сильнее, чем в себя. Улыбка Быстрова оказалась ответом. Так родился советский Аладдин — герой, которому хватило доброты, чтобы очаровать целую страну.

Съёмки проходили в Крыму — под солнцем, которое делало всё вокруг нереальным: песок сиял, как золото, пальмы казались декорациями, а актёры — персонажами из снов. Но для Бориса всё это было не сказкой, а чудом, случившимся наяву. В двадцать с небольшим он вдруг оказался среди мэтров — Додо Чоговадзе, Андрея Файта, Сергея Мартинсона. И не потерялся. Напротив — на экране именно он сиял первым.

Когда фильм вышел, страна ахнула. В каждом лице мальчишки с тёплой улыбкой узнавали того, кого хотели видеть — чистого, лёгкого, не замаранного реальностью.

Его Аладдин не крал и не хитрил — он просто верил. И этим обезоруживал даже самых циничных.

После премьеры Быстров проснулся знаменитым. Настоящим. Без всяких цитатников, пиара и ток-шоу — просто потому, что его герой был живой. На студии не успевали разбирать мешки писем. Женщины ждали его у театральных дверей, школьницы оставляли записки, мужчины завидовали.

Но слава в СССР редко была наградой. Чаще — приговором.

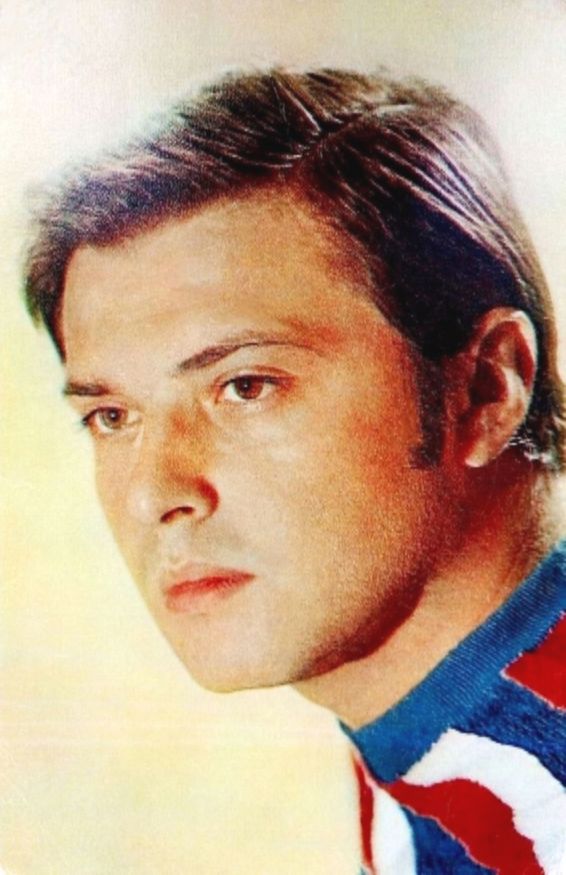

Бориса начали приглашать всюду, только не туда, куда хотелось. От него ждали одного — быть Аладдином.

Режиссёры видели в нём не актёра, а роль, которая однажды принесла успех. Любая попытка выйти за рамки заканчивалась отказом: «Нет, вы слишком узнаваемы».

Он стал пленником собственного мифа.

А там, где пустота, всегда находится соблазн что-то залить в неё.

Алкоголь в его жизни появился не как порок, а как утешение. «Выпить со звездой» — звучало почётно, и отказываться было неловко. Люди видели в нём праздник, а не человека, которому просто хотелось тишины.

Он пил не для веселья — для забытья.

Вспоминая те годы, коллеги говорили: он мог смеяться на репетиции, а потом вдруг замолкнуть, будто выключился свет.

В театре его уважали, но уже не жалели. Он сам выбрал образ сильного, который всё вытерпит. Только сила, когда она без выхода, превращается в усталость.

Он работал у Эфроса, потом в Театре Ермоловой — сдержанно, точно, без фальши. На сцене он снова оживал, но в кино возвращался всё реже. Иногда мелькал в ролях второго плана — в «ТАСС уполномочен заявить», в «Приключениях жёлтого чемоданчика».

А в труппе его уже называли одним из лучших. Он заслужил звание, потом — народное.

Только одно оставалось прежним: где бы он ни был, люди всё равно видели в нём того самого восточного юношу, который когда-то потер тёплую лампу.

В жизни, как и на сцене, его тянуло к женщинам с огнём. Первой была Инна Кмит — старше, мудрее, дочь легендарного Петьки из «Чапаева». Она стала для него опорой и судьёй, и десять лет рядом с ней казались стабильностью. Пока в жизни актёра не появилась балерина Татьяна Лейбель.

Она пришла как буря — красивая, гордая, только что пережившая разрыв с Абдуловым. Хотела доказать миру, что не проиграла. Он — просто любил. И предложил руку.

Ради неё он разрушил всё: семью, дом, себя.

Развод оказался тяжёлым, болезненным. Он потерял не только квартиру в центре Москвы, но и ту опору, что удерживала его на плаву. Татьяна вскоре ушла — без драмы, без слёз. «Не любила. Просто хотела забыть другого», — скажет она позже.

Он остался ни с чем — в хрущёвке, среди коробок и тишины. И, как часто бывает с мужчинами его поколения, внешне держался, а внутри рассыпался.

Но жизнь иногда возвращает надежду, когда уже поздно ждать.

Однажды за кулисами он увидел Ирину Савину — хрупкую, заплаканную, совсем не ту, что блистала в «Москве — Кассиопее».

«Что случилось?» — спросил он.

«Лучше дайте сигарету», — ответила она.

Он, противник женского курения, молча протянул портсигар. И будто что-то понял — про одиночество, про усталость, про ту тишину, в которой живут двое, пережившие боль.

Они поженились быстро, почти без свидетелей. Родился сын Николай — их общий свет.

И впервые за долгое время Быстров выглядел не героем и не актёром, а просто человеком, которому есть ради кого просыпаться.

С годами в нём что-то изменилось. Восточная гибкость и мальчишеская лёгкость уступили место усталому достоинству. Он больше не напоминал героя сказок, но в этом была сила — взрослая, спокойная, не нуждающаяся в аплодисментах. На сцене он играл меньше, зато глубже. Каждое движение стало выверенным, каждое слово — прожитым.

Его называли артистом старой школы, но не старым. Он не любил громких слов, не выносил пафоса, никогда не говорил «театр — моя жизнь». Просто выходил и играл. Иногда молча. Иногда так, что зритель не мог вдохнуть.

В девяностые, когда театр выживал, он не уехал, не переквалифицировался, не торговал голосом в рекламе. Продолжал выходить на сцену — в голодные месяцы, в холодных гримёрках, с одним желанием: остаться честным перед профессией.

Возможно, именно это и было его внутренним чудом.

Дома всё было иначе — теплее. Ирина Савина, та самая девочка с Кассиопеи, стала не просто женой, а партнёром по выживанию. Они делили не славу, а будни — с простыми разговорами, чаем на кухне, ссорами из-за мелочей.

Он называл её «мой якорь». Она — «мой тихий человек».

В 1989-м у них родился сын Николай.

В его глазах Борис вдруг увидел отражение собственного детства — без войны, без судов, без выбора между родителями. Просто мальчик, которому хочется, чтобы папа пришёл домой не поздно.

И он старался.

Николай рос в театре, среди кулис и запаха грима. В детстве его голос звучал в дубляже фильмов, а позже он подарил звучание самому Гарри Поттеру — поколению новых мечтателей.

Это была красивая перекличка времён: отец — советский Аладдин, сын — голос мальчика, который тоже верил в магию.

Борис часто шутил: «У нас семейный подряд по чудесам».

Но в этих словах было больше грусти, чем кажется. Он знал, что чудеса не вечны.

С годами он стал тише. Всё меньше давал интервью, всё реже появлялся на публике.

Те, кто знал его близко, говорили: «Он просто устал быть Аладдином».

И всё-таки до конца оставался в строю — выходил на сцену Ермоловского театра, поддерживал молодых, подсказывал интонацию, умел слушать.

18 августа 2024 года его сердце остановилось. Без громких новостей, без пафосных речей.

Просто ушёл человек, который когда-то подарил стране улыбку, в которую верили.

Для Ирины это был обрыв дыхания. Она замкнулась, на время ушла из театра, потом вернулась — потому что знала: сцена была их общим домом.

Теперь она играет в тех же стенах, где всё начиналось, а рядом — их сын.

В театре до сих пор помнят, как он умел слушать. Не играть — слушать.

А это редкий дар, особенно среди тех, кто привык говорить со сцены.

Он умел быть рядом без слов — и, пожалуй, именно этим остался в памяти.

Борис Быстров прожил жизнь без громких манифестов, без фраз «я сделал», «я добился». Он просто делал.

Из мальчика, выбирающего между родителями, вырос человек, который выбрал не славу, а тепло.

И, может быть, именно это — самое настоящее чудо.

Что вы думаете — можно ли простить миру то, что он делает с теми, кто однажды подарил ему сказку?