Он кричит. Молодой солдат, бледный, обмотанный бинтами, кричит так, будто хочет вырвать из себя жизнь. Камера приближается — глаза распахнуты, рот дрожит, руки в крови. Он рвёт бинты зубами, захлёбывается воздухом. Это не просто боль, это — распад человека.

Такой эпизод нельзя забыть. Даже если смотришь «Летят журавли» в двадцатый раз, момент с солдатом всё равно врезается в грудь.

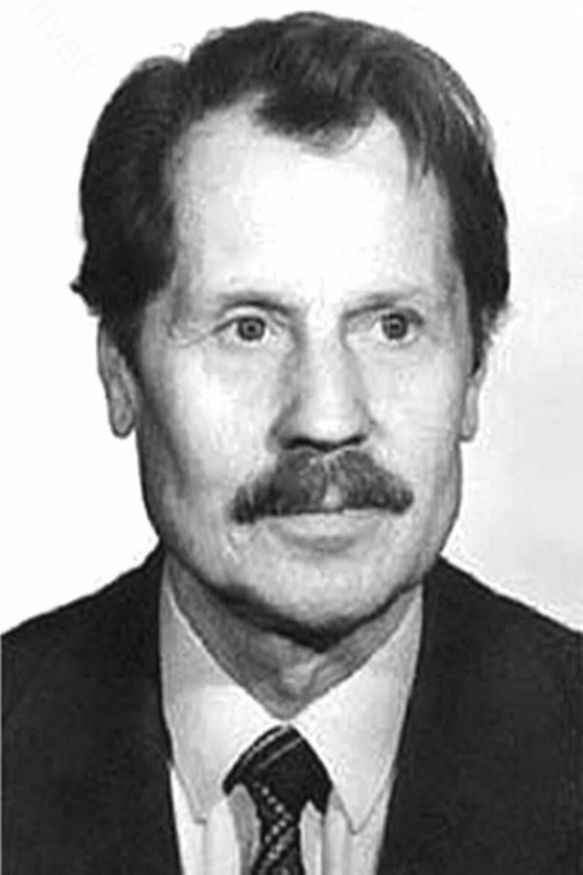

И мало кто помнит, что играл его не звезда, не лауреат, не народный артист. Его фамилия мелькнула где-то в титрах — Николай Сморчков. Один из тех, кого зритель вроде бы видел тысячу раз, но не помнит по имени. Человек, без которого советское кино всё равно было бы неполным.

Он не был героем афиш, не выходил на сцену под аплодисменты — он просто стоял рядом, заполняя пространство правдой. Той самой, неигранной, не театральной.

Его лицо — будто зеркало чужих судеб: комсорг, почтальон, солдат, тракторист. Он был тем, кто жил в каждой истории, но не владел ни одной.

Николай Сморчков — актёр без звания, без квартиры, без громких интервью. Ученик Герасимова, партнёр Рыбникова, человек, которого Калатозов, Данелия и Бондарчук звали просто: «Нужен настоящий — возьмите Сморчкова».

Он приходил на площадку и жил в кадре три минуты. Но эти три минуты всегда были честнее, чем чьи-то три фильма.

Я не знал его лично. Но в какой-то момент начал ловить себя на том, что это лицо возвращается — в хронике, в старом фильме, в случайном стоп-кадре. В нём есть что-то, чего почти не осталось в людях — ни фальши, ни позы. Только чистая работа и простое человеческое достоинство.

Он родился в крестьянской семье под Суздалем, пятым ребёнком, последышем — «поскребышем», как говорил сам. Отец — полуграмотный, упрямый мужик. Когда в их селе поставили во главе колхоза «первого дурака», отец просто ушёл. Собрал детей, скот, пожитки — и ушёл. Это был его протест. Маленький Коля видел, как человек без образования может быть сильнее власти — просто потому, что не соглашается жить без совести.

В семье Сморчковых не было денег, но была культура — старик-хозяин, у которого они снимали сарай, читал детям Мамина-Сибиряка.

С тех вечеров у Николая в голове остались образы, запахи, слова — всё то, из чего потом рождались его роли.

Он не играл интеллигентов — он их слышал с детства. Не играл крестьян — он ими жил.

Впервые он увидел кино в пять лет. Старший брат взял его в клуб, где крутили фильм. Коля сел ему на колени и не моргал полтора часа. После сеанса сказал только одно: «Я тоже буду там».

Для мальчишки из рабочей слободы это звучало как бред. Но именно такие невозможные обещания — самые стойкие.

Прошли годы. 1944-й. Семиклассник из Оргтруда пишет письмо в Москву — «в институт, где учат на киноартистов».

И получает ответ. Настоящий, официальный, с подписью профессора ВГИКа Льва Кулешова. «Сначала закончите школу, потом приезжайте».

Это письмо он потом хранил всю жизнь. Потому что именно оно дало ему право мечтать всерьёз.

Учителя в школе хватались за голову: «Коля, ты же заикаешься, краснеешь при разговоре! Какой из тебя артист?»

Но он собрался и уехал. На поезде, в пиджачке из сельпо и цветастой рубашке, сшитой матерью.

Москва встретила его холодно: на крыльце ВГИКа — блестящие ребята, столичные интонации, уверенные взгляды. А он — с торчащими волосами, растерянный, чужой. Но именно таких кино потом запомнило лучше всех.

Во ВГИКе всё решалось мгновенно — талант либо вспыхивал, либо тух.

Сморчков поначалу выглядел потерянным. Басню на вступительных он читал, будто диктовал — без огня, без жеста. Комиссия слушала вежливо, но равнодушно.

«Добавьте эмоций, Николай!», — бросили ему.

И тогда он вспомнил, как рассказывал истории его отец — с хрипотцой, с ударом ладонью по столу, с огнём в глазах.

Он начал говорить, как говорил отец. Не артистично, а по-настоящему.

В аудиторию как раз вошёл Герасимов — грозный, властный, с тяжёлым взглядом. У новичка пересохло во рту, но он продолжил. И вдруг заметил: Герасимов смеётся. Не издевательски — тепло, с интересом.

С того дня Сморчков понял: правда всегда сильнее техники.

Его приняли. В общежитии на Мамонтовке он оказался среди таких же простых, но бешено талантливых ребят. Одним из первых друзей стал Коля Рыбников — громкий, весёлый, неугомонный.

Они вместе ходили в столовую, бегали по снегу босиком, устраивали розыгрыши. Когда Рыбников подделал голос диктора и объявил по общежитию, что «в районе орудует бешеная собака, первый признак — коричневое пятно под правой лопаткой», — Сморчков держался за живот от смеха. Комендантша, поверив, вытащила за шкирку бедного студента с родинкой и потащила в медпункт.

Потом был ещё розыгрыш: объявление от имени Левитана о «снижении цен на хлеб и спички». И почти отчисление. Спас Герасимов. Сказал: «Пусть лучше смеются, чем подлизываются».

Но смеялся он не всегда. Деревенское «оканье» Сморчкова едва не стоило ему диплома. Герасимов требовал идеальной дикции. Николай ночами проговаривал скороговорки, боялся лишнего звука. Рыбников шутил: «Колька теперь “окать” боится — на остановке говорит: втобуса ни дного!»

Зато именно это «оканье» потом стало его фирменным, родным тоном — тем, что делало кадр живым.

Когда Сморчков закончил ВГИК, на него обратили внимание сразу. На выпускном его заметил сам Иван Пырьев — режиссёр с железной хваткой и амбициями полубога.

Через неделю позвали на «Мосфильм». Главная роль в «Иване Грозном». Без проб, без конкурентов. Почти чудо.

Он уже учился верховой езде, подбирал костюм, ощущал, как вдруг мир вокруг стал другим — огромным, блистающим.

И вдруг — звонок. Проект закрыт. Министерство решило: «исторические картины не нужны».

Всё рухнуло.

Этот неснятый фильм стал развилкой его судьбы.

Позже он признавался: «Если бы сыграл у Пырьева, жизнь пошла бы иначе».

Но, может быть, именно потому, что не сыграл — остался собой.

Герасимов сказал ему однажды в лицо:

— Ты, Коля, неженка. Артист должен по головам ходить, чтобы добраться до роли.

Сморчков только усмехнулся. Он умел ходить не по головам, а по земле.

Так он и остался «человеком эпизода».

Режиссёры звали его, когда нужен был не актёр, а человек. Настоящий.

Калатозов, Данелия, Бондарчук, Тарковский — каждый ставил его в кадр, чтобы добавить правды.

Он не играл, он жил. Даже если это был один дубль и два слова — этого хватало, чтобы зритель поверил всему фильму.

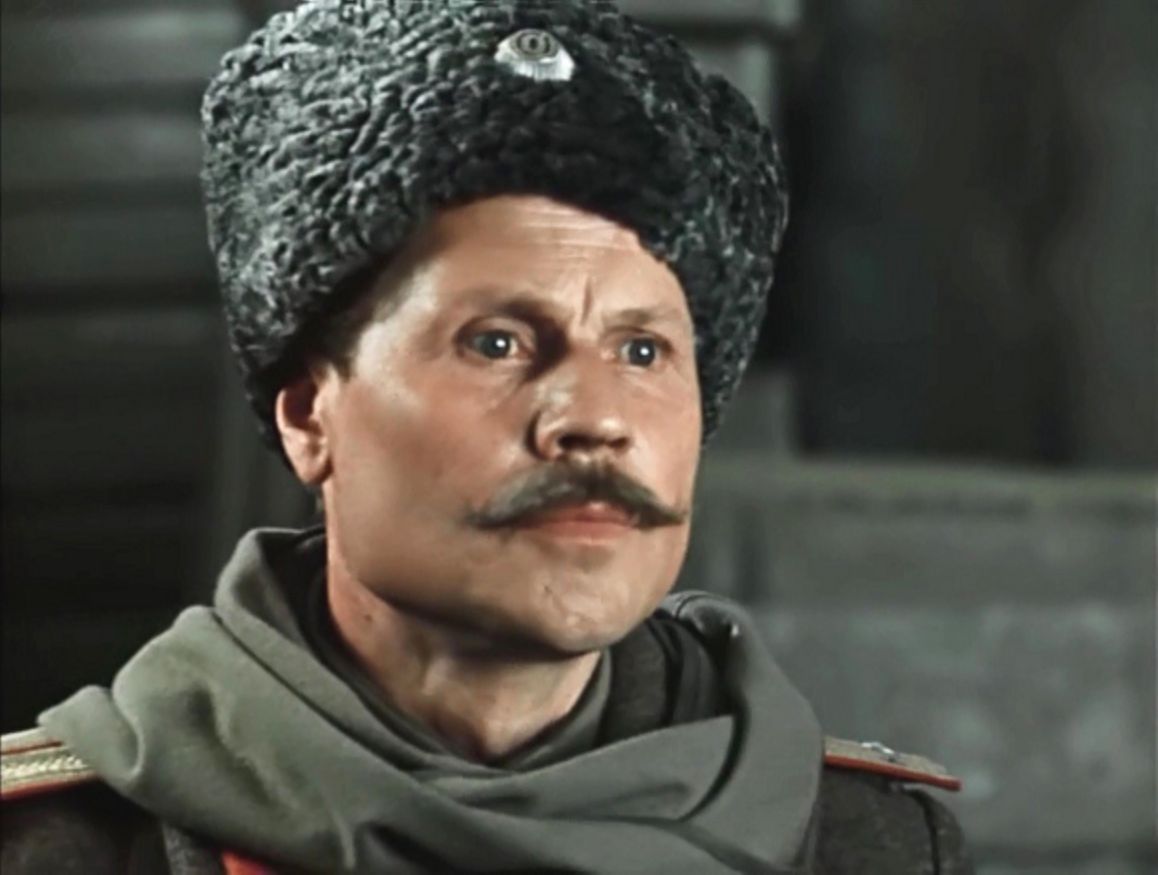

В «Летят журавли» его солдат появляется на экране всего на минуту, но без этой минуты не было бы трагедии.

В «Верных друзьях» его комсорг Мазаев — почти карикатура, но именно через него чувствуется дух поколения.

Он не был центром — он был нервом.

В его жизни не было красных дорожек, званий, орденов. Он жил в коммуналке на Делегатской, за ширмой от двух старушек.

Половина комнаты, кровать, детская колыбель. За стенкой — вечный шорох кастрюль и радио.

Жена-медик, маленький сын, бесконечные съёмки.

И всё равно — счастье. Потому что он снимался.

Сморчков не гонялся за признанием.

Он просто работал — много, честно, с уважением к ремеслу.

Он был тем, кого в кино называют «надёжный». Приходил вовремя, знал текст, не жаловался. И каждый режиссёр знал: если на площадке Сморчков — кадр не провалится.

В двадцать семь он по-прежнему был тем самым застенчивым парнем, который краснел, когда на него смотрели. На съёмках мог уверенно спорить с оператором, но перед женщинами терялся. В его окружении уже женились, обзаводились квартирами, кто-то ездил на фестивали, а он всё жил на чемоданах — между съёмками и общежитием.

Однажды старший брат сказал: «Хватит. Пора». И познакомил Николая с Ниной — стройной студенткой-медиком с тихим голосом.

Он влюбился, как мальчишка, мгновенно и безоглядно.

Свадьбу сыграли в духе времени: без оркестра, без костюмов, без пафоса. Он прилетел из Одессы, где снимался, расписался, поужинал с родными и этим же вечером снова улетел на съёмки.

Улетел — и так продолжал летать всю жизнь.

Коммуналка на Делегатской была их домом и испытанием. Даже не комната — половина комнаты, отделённая от соседок простым занавесом. За занавесом — они с Ниной и сыном, по другую сторону — две старушки, пахнущие камфорой и старым бельём.

Они ели втроём на маленьком столике у окна и мечтали о собственных стенах.

Кто-то из друзей сказал: «Ты же снимаешься у Данелии! Проси квартиру!»

Но Сморчков не умел просить. Не считал себя вправе.

Всё решил случай. В 1964-м Хрущёв отменил временную прописку. «Мосфильм» начал чистку. Иногородних грозились увольнять, высылать из Москвы. Николай, суздальский парень, мог в один день потерять всё.

И тут вмешалось то, чего сегодня почти не осталось — актёрское братство.

Коллеги собрались, кто чем мог, и решили: спасаем Сморчкова.

Кто-то предложил ему роль, кто-то прибавил съёмочных дней, кто-то просто занёс деньги.

А руководительница актёрского отдела поставила условие режиссёрам: «Если хотите получить актёра — дайте роль Сморчкову».

Он пахал без сна и отдыха. Снимался всюду, где только можно. Солдат, шофёр, деревенский мужик — три минуты в кадре, два слова, но честно, до последнего вздоха.

Так он выплатил долг за квартиру, заработал пай и впервые за жизнь закрыл за собой дверь в собственное жильё.

Эта дверь для него была как Оскар.

В их доме не было крика. Ни ревности, ни упрёков, ни жалоб. Только усталость, чай, разговоры и тихий смех.

Нина вытаскивала семью, когда кино рушилось, — работала врачом, держала дом.

А он продолжал снимать всё, что давали: «Хождение по мукам», «Любовь земная», «Первый парень»…

Не ради славы — ради правды.

Но в девяностые правда перестала быть кому-то нужна.

Фильмы не снимали. Телефон молчал. Четыре года тишины. Для актёра это хуже болезни. Он сидел у телефона, как у капельницы, ждал звонка, которого не было.

Сморчков говорил потом, что чувствовал себя будто «выключенным из жизни».

И всё же не сдался. Его спасла семья. Нина — его крепость. Она не давала ему опускаться, говорила: «Ты артист, ты нужен. Просто время молчит».

Он дождался, когда кино снова вспомнило о стариках. Не о тех, кто гремел на экране, а о тех, кто его держал. И снова стал появляться — как будто время открыло для него второе дыхание.

В старости Сморчков удивлял всех. Он не ныл, не обижался, не строил из себя жертву. Молодые актёры называли его «дед-ураган» — за бодрость и живость.

Он мог выдать двадцать дублей подряд, не теряя тонуса. Мог пошутить над собой, над режиссёром, над жизнью.

А когда кто-то с сожалением говорил: «Николай Гаврилович, ну как же так — ни “заслуженного”, ни “народного”!», он лишь махал рукой:

— Главное, чтобы люди помнили. А звания — бумажки.

И люди помнили.

Не по фамилии — по лицу.

Тем и сильнее.

Он прожил длинную жизнь — тихую, рабочую, без блеска. Умер в марте 2021 года, за несколько недель до девяностого дня рождения. Ушёл, как жил — без лишнего шума.

Коллеги из Союза кинематографистов написали коротко: «Талантливый, скромный, порядочный человек».

Можно ли о человеке сказать лучше?

Его жизнь — как доказательство того, что великими становятся не те, кого снимают крупным планом, а те, кто делает кадр настоящим.

Он не играл героев — он ими был. Просто не называл себя так.

Николай Сморчков остался в памяти не как «незаслуженный артист», а как заслуженный человек.

И, пожалуй, это звание важнее любого ордена.

Что вы думаете: нужны ли сегодня такие люди — без званий, но с совестью?