Если вы думаете, что роскошь лечит одиночество — вы просто никогда не жили в московской квартире при Союзе писателей.

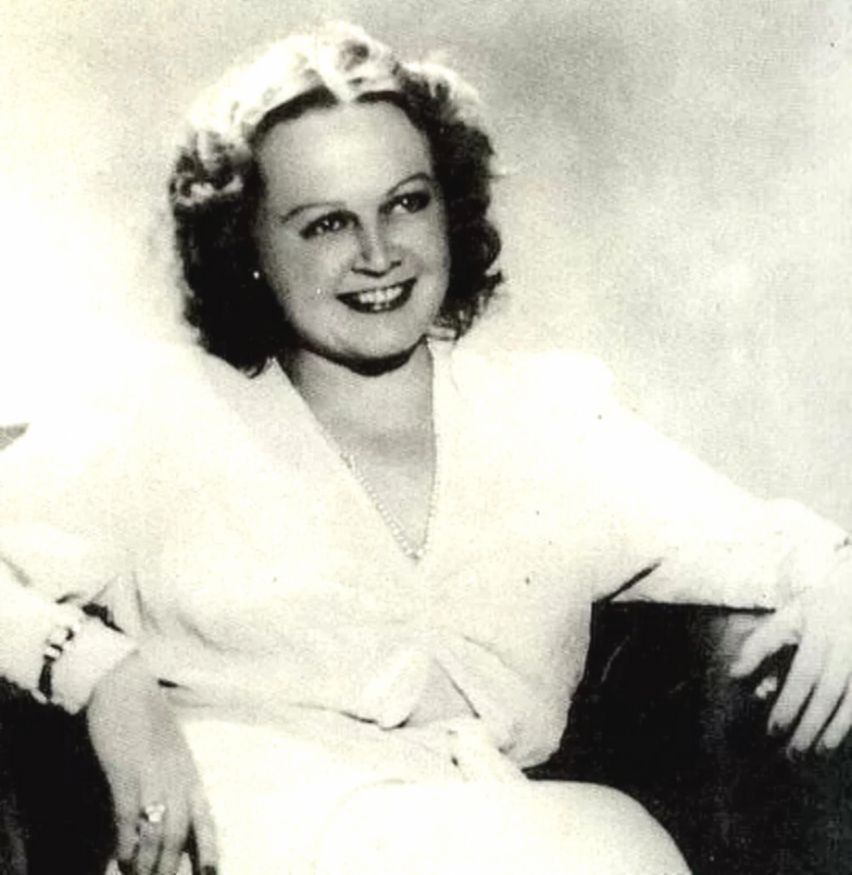

Хрустальные люстры, паркет, в который можно было смотреться, как в зеркало, и библиотека в несколько стен — это всё принадлежало Татьяне Окуневской. Ну да, жене самого Бориса Горбатова — писателя, приближённого к верхушке, любимца вождя и, как бы это сказать помягче, человека, который поначалу больше умел обещать, чем обеспечивать.

Но давайте не торопиться. В тридцать седьмом году — в самом пекле большого террора — Горбатов предложил Татьяне руку, сердце и… скромную мечту: «Я стану писателем, достану комнату, буду зарабатывать…» Признание звучало трогательно и отчаянно одновременно, особенно когда он добавил с убийственной честностью: «Я знаю, что вы меня не любите».

Эта фраза вообще может быть эпитафией для многих браков того времени: «Я знаю, что ты меня не любишь — но у нас нет другого выхода».

И ведь он был прав — выхода действительно не было. В 37-м любовь вообще стоила меньше, чем донос, а доносы писали даже на тех, кто вчера в твоей же постели шептал что-то про вечность. Окуневская боялась — за себя, за дочь, за свою жизнь. Горбатов обещал быть рядом «в любой ссылке», «в любой тюрьме». В общем, они играли в семью по правилам выживания. Тогда все играли.

Но только любовь — штука странная. Её можно симулировать для соседей и товарищей по писательскому цеху, можно аккуратно разыгрывать сценки семейного счастья на даче в Серебряном бору — но себе-то не наврёшь. Татьяна была с ним без любви и уже тогда понимала, что будет ненавидеть его за эту нелюбовь вдвойне.

Хотите знать, что делал настоящий влюблённый мужчина в те годы? Он ехал за возлюбленной даже в провинцию — в её вынужденное «сослание» в Горьковский драматический театр. Он уговаривал руководство дать ему командировку в тот же город — только бы быть рядом.

Горбатов умел это: добиваться, догонять, держаться. На работе — жёсткий редактор, в личной жизни — терпеливый друг. Он действительно стал другом для дочери Татьяны, маленькой Инги. Это не театральная поза — ребёнок в нём увидел человека, который не предаст.

Этот период их жизни — Горький, скромная квартирка, бедноватый быт — мог бы разрушить кого угодно. Но их он странным образом сплотил. Видимо, потому, что по-настоящему опасное было впереди.

Когда спустя несколько лет они вернулись в Москву — уже как известный писатель, актриса и её девочка — выглядело это почти идиллически. Но история только начиналась…

Знаете, что самое ироничное в этой истории? Когда тебе, наконец, всё удаётся — судьба начинает подсовывать неожиданных конкурентов.

Для Окуневской этот «конкурент» появился на съёмочной площадке. Телеграмма из Киева: ей предлагают роль Панночки в «Майской ночи» Гоголя. И Татьяна не раздумывала ни секунды. Чем соблазнил Гоголь? Может быть, самой возможностью убежать на время из «золотой клетки», в которую превратилась её жизнь в Москве.

И они отправились на Украину — всей семьёй: Татьяна, её мать, дочь. А там, на съёмках, началась совсем другая игра. Игра, где на кону были не только кадры и ракурсы, но и эмоции.

Режиссёр Леонид Луков влюбился в Окуневскую с той самой одержимостью, с какой только режиссёры и умеют влюбляться в актрис. Его ухаживания — целая пьеса в нескольких действиях: утром — роскошный букет с «почтительным поклоном», вечером — ведро живых раков, которые он тут же варил у неё на глазах, превращая гримёрку в ресторан на колёсах.

Но Татьяна оставалась холодна. Её крепость выглядела неприступной, особенно когда на горизонте появлялся Горбатов — в такие дни Луков буквально исчезал, растворяясь где-то в тени. Но по возвращении в Москву он неожиданно сделал ей официальное предложение — роль в следующем фильме, «Александр Пархоменко».

И вот тут в её голове заиграл настоящий театр. Она вспоминала, как Луков на площадке легко взрывался из-за ерунды — оттенка платья, бровей осветлённых не в том тоне. Но одновременно вспоминала и его раскаяния, и эти неловкие попытки «загладить» свои срывы раками и поздними ужинами.

Все вокруг шептались: «Осторожно с Луковым, он тиран!». Но знаете, иногда даже тиран — это шанс. Шанс на хорошую роль. А хорошая роль для актрисы — это как воздух. Пусть токсичный, пусть с привкусом скандалов — но без него просто не прожить.

Татьяна не выдержала: рука сама потянулась за пером. Согласие было подписано. Она выбирала не мужчину — она выбирала роль. И сама себе объясняла: в кадре всё равно останется только она, Окуневская. Даже если за кадром кто-то будет варить раков и проклинать свою влюблённость.

Но и тут война вломилась без предупреждения. Внезапно, почти как неудачный дубль — всё пришлось прервать. Декорации, костюмы, раки, любовные сцены — всё исчезло. Пришла эвакуация. Ташкент. Новая глава.

Ташкент — это вообще отдельная пьеса. Если Москва была театром для элиты, то Ташкент времён войны стал театром выживания.

Представьте: ещё вчера Татьяна выходила на съёмочную площадку, под софитами ловила тени на лице — а сегодня стояла в очереди за хлебными карточками в чужом городе, где даже воздух казался чужим. С ней — маленькая Инга и мать. Горбатова рядом не было: он ушёл на фронт сразу, одним из первых, растворившись в дыму войны. И вот в этой новой реальности вдруг снова появился Луков.

Этот неуклюжий ухажёр, который ещё недавно раздражал её своими раками и букетами, вдруг стал их настоящим спасением. Он выбивал пайки, дрова, какие-то минимальные блага, за которые в голодном Ташкенте можно было только благодарить. И однажды он принёс банку сгущёнки. Сгущёнка в 41-м — это был не просто продукт, это была символическая победа над голодом и хаосом.

И самое главное — он продолжал снимать. Ташкент по ночам жил под светом кинософитов: днём электричества не было, зато ночью снимали киноальманах для фронта «Ночь над Белградом».

Окуневская на этих съёмках впервые запела — и этот голос был совсем не голосом гламурной актрисы. Хриплый, сорванный, чуть надломленный, но — настоящий. Она выходила на сцену худой, с кругами под глазами, и всё равно держала осанку так, что про войну на секунду забывали даже самые измученные бойцы.

И вот тут начинается почти сюрреализм: Татьяна, эта символ светской Москвы, вдруг становится героиней голодного, раненого Ташкента. Базарные торговцы дарят ей сухофрукты, старухи крестятся ей вслед, босоногие дети подпевали её песням. И всё это — среди холода, страха, неизвестности.

Театр при студии «Узбекфильм», где она работала, был буквально собран из ничего — костюмы из тряпья, декорации из ящиков и случайных досок. Но эта нищета давала им энергию, которой иногда не хватало в Москве с её хрустальными люстрами и спецпайками.

Война закалила её — но не изменила. Её лицо по-прежнему светилось для публики, её походка была царственной даже на разбитом ташкентском тротуаре.

А потом — возвращение. И снова Москва.

Вернулась она в 43-м — триумфально, почти как звезда первой величины. Театр Ленинского комсомола принял её без всяких прослушиваний: зачем проверять ту, чьё имя уже гремело даже в эвакуированном Ташкенте? Роли посыпались сразу. В столице знали цену пережитому — и хотели видеть её на сцене.

А за кулисами этой «восторженной встречи» — другая правда: всё, чего боялся Горбатов, сбылось. Его жена действительно вернулась другой — сильной, независимой и… холодной.

В тот момент, когда он наконец добился всего, о чём мечтал — пост секретаря Союза писателей, особого статуса «приближённого к вождю», доступа к роскоши, недоступной простым смертным, — Окуневская сидела за столом в их огромной квартире и записывала в дневник одну фразу:

«Живу с ним без любви и за это ненавижу вдвойне…»

Горбатов коллекционировал крохи её внимания: разрешение приобнять за локоть на ужине, вежливую улыбку в ответ на банальный комплимент, короткий взгляд за бокалом шампанского. Для него этого было достаточно — он был счастлив даже этим минимальным допуском в её личный ледяной дворец.

Для внешнего мира их пара выглядела безупречно: квартира в центре с люстрами, дача в Серебряном бору, две домработницы, экономка, шофёр, кремлёвская поликлиника и пайки, в которых была чёрная икра и ананасы. «Советская сказка», как сказали бы мы сегодня, но эта сказка была без любви.

И Окуневская это знала. И пользовалась этим. На светских приёмах она блистала: платья из трофейного французского шифона, бриллианты на ушах, тщательно отмеренный смех, в точной дозе — чтобы поддерживать статус, но не провоцировать лишних слухов.

Но её настоящая игра разворачивалась не на сцене и не в зале для приёмов — а за кулисами.

За кулисами Окуневская была другой — Роксаной без грима и четвертой стены. Если на сцене она двадцать раз в месяц играла возвышенную героиню в «Сирано де Бержерак», то в жизни — вела свой собственный спектакль обольщения.

Молодой пианист, смущённо красневший при виде её декольте…

Фронтовой полковник — красивый, статный, осыпающий подарками, пахнущий дорогим табаком и победой…

Режиссёр с Мосфильма — тот и вовсе дрожал руками, когда поправлял на ней складки платья на репетиции…

Ирония в том, что всё это происходило при живом, внимательном, но слишком удобном муже. Горбатов знал, но не смел замечать. Или не хотел. Он всё глубже зарывался в работу, в бумаги, в служебные записки и протоколы. Потому что если начать всерьёз задавать вопросы — можно было обнаружить, что семейное счастье давно уже играется на сцене, а в реальности не существует.

И вот это его терпение — почти мазохистское — стало фоном для самого громкого контраста в жизни Татьяны: снаружи она блистала, а внутри себя вела счёт — кто, когда, с какой интонацией сделал ей комплимент или дрожал перед ней на сцене жизни.

И знаете, чем всё завершилось? Её мастерство обольщения стало почти легендой в театральной Москве. Когда Серафиму Бирман вызвали в органы, чтобы написать характеристику на Окуневскую, она коротко, точно и ядовито выдала фразу, которую сегодня цитируют все, кто изучает этот сюжет:

«Если вы в смысле секса — равных ей нет!»

Вот она, формула поздней Окуневской. Блистательная, холодная, расчётливая, превращающая даже личные страсти в инструмент управления окружающими. Но где-то в этой игре был и трагический оттенок — ведь за всем этим шармом стояла женщина, которая не любила своего мужа и, скорее всего, никого не полюбила по-настоящему после.

И Горбатов терпел. Он был её ангелом-хранителем, её финансовым тылом, её «обложкой», её надёжным тылом. Но её он не имел никогда.

А теперь давайте честно: вся эта история про Татьяну Окуневскую — не только про любовь и её отсутствие. Это про странную, болезненную симбиозность людей той эпохи. Когда он — Горбатов — жил ради неё, а она — жила вопреки ему. Когда все играли роли: на сцене, на приёмах, за кухонным столом в кремлёвской квартире.

Ирония судьбы? Он дал ей всё — хрусталь, икру, ананасы и возможность блистать в центре Москвы, когда страна ещё стонала после войны. Она отплатила безразличием, холодом и короткими, циничными записями в дневнике.

Но знаете, что поражает больше всего? Ни он, ни она не вырвались из этого круга. Окуневская не сбежала, не оставила его сразу, не хлопнула дверью. И он не выгнал её, не устроил сцену, не отомстил. Они оба остались заложниками того самого «идеального образа», который выстроили вместе.

Жила ли она счастливо? Вряд ли.

Был ли он счастлив? Наверняка — в своей странной, саморазрушительной манере.

И всё это — под мягким светом хрустальной люстры, под звон бокалов шампанского, в атмосфере роскоши, которая не может заменить чувства.

Ведь если вы в смысле секса — равных ей не было… но вот в смысле настоящей близости — равных её одиночеству не было тоже.