Если бы не кино, Александр Адабашьян мог бы стать вагоновожатым. Или клоуном. Или кем угодно ещё, потому что к миру он относился как к большой декорации, где за каждым углом — сцена, а за каждой дверью — шанс. В нём не было того занудного расчёта, с которого обычно начинается карьера. Всё шло как-то на интуиции, будто судьба давала ему мизансцены, а он только аккуратно расставлял реквизит.

Он родился после войны — когда город ещё пах гарью, но уже зацветали яблони. Голодное, но светлое детство: тонкая каша по утрам, драные ботинки, шумный двор на Нижней Масловке, где мальчишки гоняли мяч между покосившихся сараев, а по вечерам слушали, как старики вспоминают эвакуацию.

Всё это — не декорации, а первая школа наблюдения. Он смотрел, как солнце падает на кирпич, как морщится лицо соседа, как обрушивается тень на стену — и, сам того не зная, учился видеть.

Армянские корни в их семье жили тихо. Без демонстраций и тостов. Только запахи — ткемали, жареного лаваша, мяса, которое бабушка готовила по воскресеньям. Запахи, ставшие эмоциональными якорями на всю жизнь. Он потом скажет: «Память устроена, как кухня. То, что вкусно, остаётся».

Французская школа, куда его определили родители, была совсем другой реальностью. Строгие формы, вылизанные парты, педантичная дикция. Мальчишки вроде него там были чужими элементами — слишком живыми.

И именно там случился его первый «кинематографический» эпизод: когда он, нарушив запрет и выбежав на парадную лестницу, столкнулся с самой королевой Бельгии. Она улыбнулась, потрепала по голове. Директриса — наоборот, чуть не выгнала. Но в этом столкновении, по сути, вся биография Адабашьяна: строгая система и человек, которому тесно в её рамках.

Позже он вспомнит: «Я всё время что-то нарушал. Но не из хулиганства — просто иначе не дышалось».

Эта фраза подходит под эпиграф всей его жизни.

В театральном кружке, где играли французские пьесы, он впервые почувствовал радость перевоплощения. Не актёрскую — скорее художественную: как свет меняет смысл сцены, как костюм превращает человека. Преподаватели МХАТа уже тогда подмигивали: «Парень, тебе к нам».

Но Адабашьян колебался. Ему казалось, что искусство — не профессия, а роскошь. Он мечтал водить трамвай, потом цирковой манеж. Пока однажды не появился Михалков.

Никита — уверенный, шумный, с каким-то природным апломбом — уже знал, чего хочет. И, кажется, знал, чего хочет от других. Он умел заражать. Так Адабашьян оказался на той самой «скользкой стезе» кино. Ему не нужно было ни уговаривать себя, ни строить планов — просто вдруг стало ясно, что путь определён. Не амбициями, а дружбой.

Попасть в художественно-промышленное училище он с первого раза не смог. Что, впрочем, не стало катастрофой. Он пошёл работать в проектный институт, где пахло ватманом, тушью и табачным дымом, и вечерами таскал папки на подготовительные курсы. В этот год, может, и закалился его характер — без истерик, без показных страданий. Просто шаг за шагом, день за днём — вперёд.

В 1962-м он наконец стал студентом. Но уже через год его забрали в армию. И снова — вынужденная пауза. После возвращения он казался старше сверстников: у него была привычка молчать перед тем, как сказать, и смотреть чуть внимательнее, чем нужно.

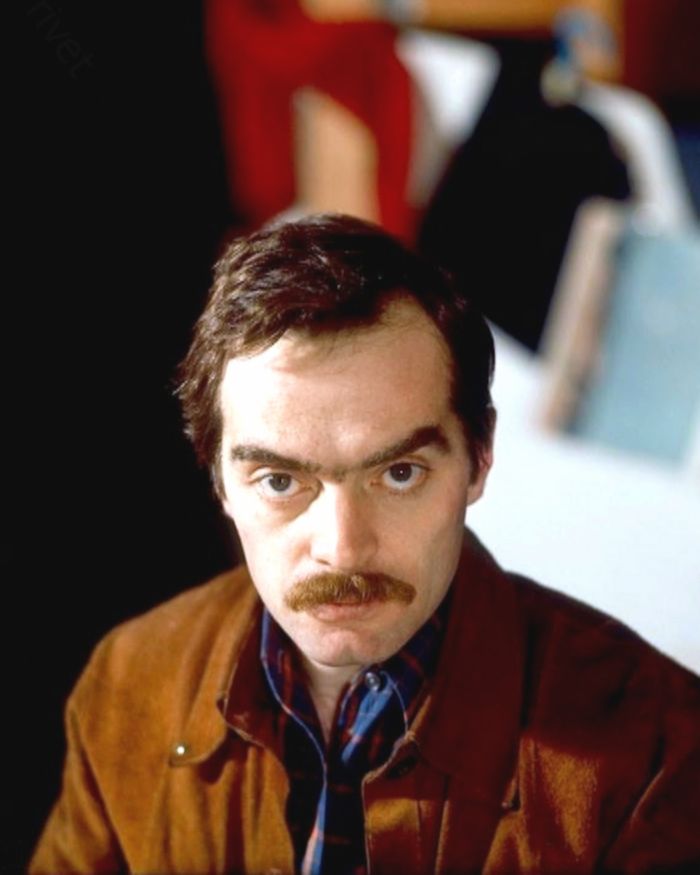

Он снова встретил Михалкова — теперь уже на съёмочной площадке. В дипломной короткометражке «Спокойный день в конце войны» он впервые появился и за кадром, и в кадре. Нарисовал декорации, потом, по просьбе друга, сыграл эпизод. Всё просто: никакой судьбоносности, только работа. Но с этого эпизода началось его тихое движение к большой кинематографии.

«Овсянка, судьба, сэр»

Всё началось с лёгкой руки Михалкова. Один дипломный фильм — и уже дальше не остановиться. Они оба были молоды, наглы, полны энергии и идей. Снимали не «по правилам», а «по ощущениям». Пыльная степь, грубая фактура, блеск оружия, жадные к жизни лица — всё это они создавали вместе, как будто вырезали эпоху из старой кожи.

Адабашьян не был просто художником. Он был человеком, который чувствовал материал руками. Если нужно показать бедность — он не рисовал её, а приносил настоящий ржавый таз, грязный занавес, треснувшую миску. Его декорации жили, дышали, скрипели, пахли. В них было больше правды, чем в некоторых ролях.

Так родились фильмы, ставшие метками времени: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Обломов», «Пять вечеров», «Очи чёрные».

Адабашьян был рядом — то за камерой, то у мольберта, то с текстом сценария. Они с Михалковым работали, как два сообщника, способные договориться с полуслова. Один строил кадр, другой наполнял его воздухом.

Но жизнь в кино — это всегда иная физика. Она требует полной отдачи, и всё личное выгорает в софитах. В какой-то момент он решил освоить операторскую работу — просто чтобы понять, как устроен свет. Попал к Павлу Лебешеву, гению объективов. И вот тут судьба сыграла по-своему: у мастера была сестра — Марина. Девушка с тихим голосом, большими глазами и какой-то уязвимой добротой. Он влюбился. Без оглушительного пафоса — просто понял, что рядом с ней ему спокойно.

И вдруг — как по злому сценарию — трагедия. Во время съёмок «Рабы любви» пришла весть: Марина умерла. Заражение крови. Двадцать семь лет. Без шансов.

Он не любил говорить об этом. Не носил траура, не говорил громких слов. Просто ушёл с головой в работу, как будто пытался застроить боль декорациями. В эти годы его глаза изменились — стали чуть тяжелее, взгляд — медленнее.

Потом была другая встреча — не кинематографическая, человеческая. Екатерина Шадрина, ассистент художника по костюмам. На десять лет моложе. Живая, немного стеснительная, с тем самым упрямством, которое не позволяет опустить глаза.

Он подошёл как-то, вроде бы просто, и спросил:

— А как вы относитесь к браку?

Она посмотрела серьёзно:

— Вполне положительно.

— Тогда, может быть, выйдете за меня?

Ответ был почти шуткой:

— Вполне возможно.

Так начался их брак — с лёгкой самоиронии, но без ложных иллюзий.

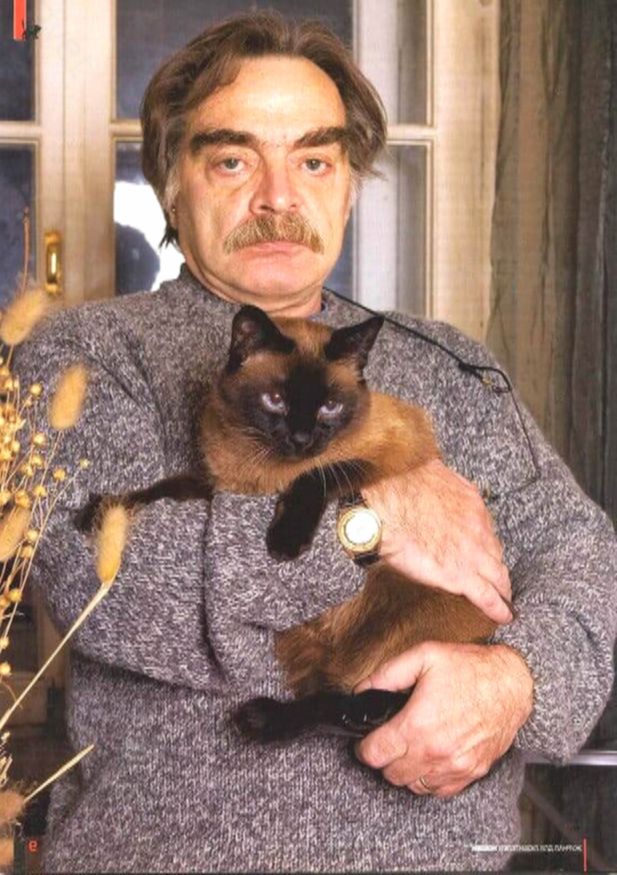

Поначалу всё было трудно. Он — человек с багажом, с друзьями, вроде Янковского, Абдулова, Михалкова. Она — чужая в этом шумном, полубогемном мире. Они спорили, не понимали друг друга, порой жили, как соседи. Но со временем что-то выровнялось. Екатерина создала дом — настоящий, живой, с запахом кофе и кошкой на подоконнике. Дом, где можно было не быть художником, не быть актёром — просто быть.

Адабашьян не был тем, кто громко говорит о счастье. Но однажды признался:

— Моя жена создала атмосферу, где мне легко. Это часть меня.

Эта простая фраза дороже любых признаний.

Он продолжал работать — писал сценарии, рисовал эскизы, снимал, преподавал. Сцену мог заменить на мольберт, а мольберт — на камеру. Для него это не были разные миры. Всё — одно движение: из света в тень, из формы в смысл.

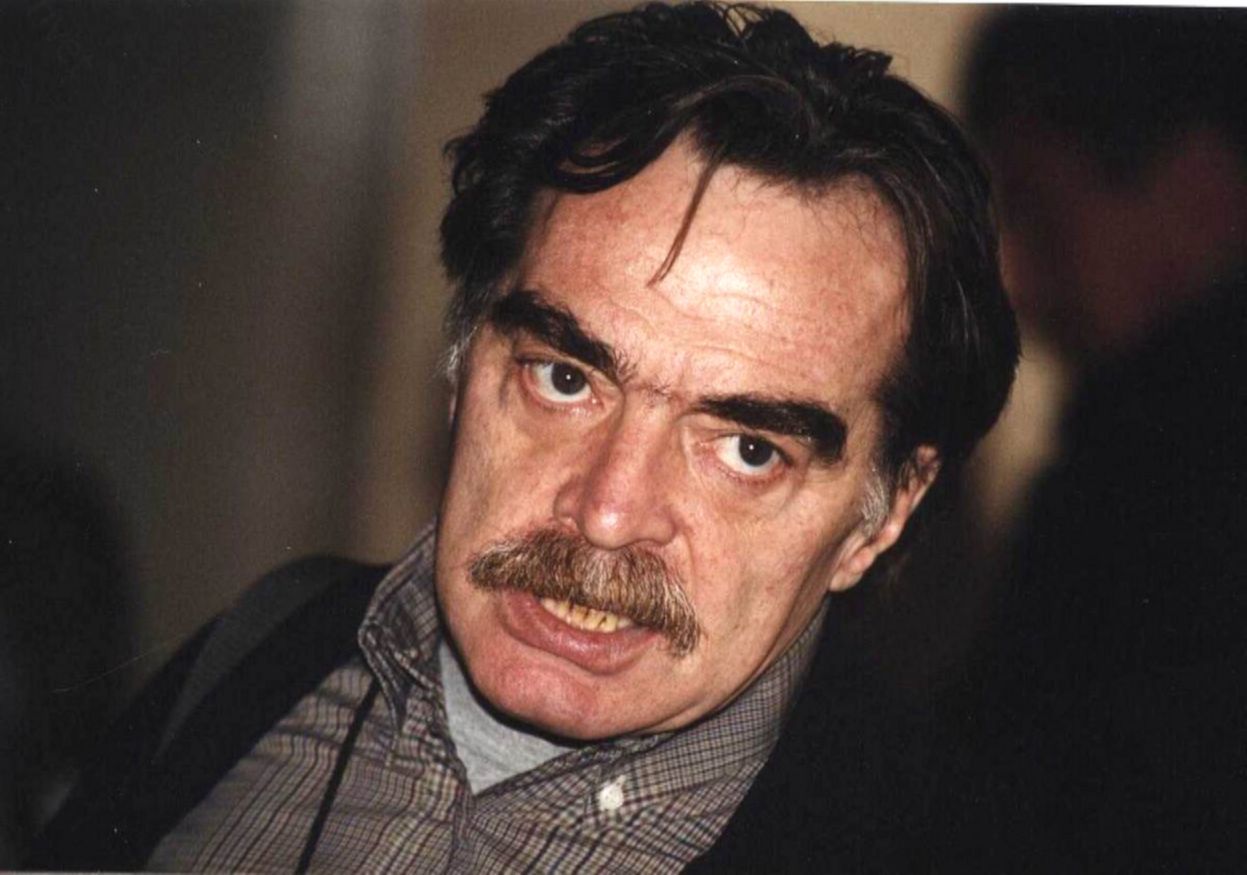

И всё же режиссура требовала другой жесткости, почти военной. Её у него не было. Когда продюсеры на «Азазеле» начали вмешиваться, Адабашьян просто снял своё имя из титров. Не из гордости — из принципа. Он не умел играть в компромиссы.

Он мог быть мягким, но никогда — пластилиновым.

К началу 2000-х он уже был «тем самым Адабашьяном» — человеком, чьи фразы цитировали, чьё «Овсянка, сэр!» ушло в народ. Казалось, сам Берримор затерялся в нём навсегда. Но он не серчал. Говорил с лёгкой улыбкой:

— Странно, что людям запомнилась овсянка, а не фильмы. Ну да ладно, пусть будет овсянка. Это тоже жизнь.

«Дом, в котором живёт тишина»

Когда смотришь на Александра Адабашьяна сегодня, трудно представить, что за этим спокойствием — десятки ролей, сотни съёмочных дней, километры киноплёнки и тысячи построенных декораций. Он будто из другого времени — не спешит, не громко говорит, не нуждается в доказательствах. Просто живёт, как умеет: тихо, основательно, без суеты.

Кинематографический век вымотал многих, но он сумел не потерять вкус. Может, потому что никогда не гнался за успехом. Всё, что делал, — делал для себя, для удовольствия наблюдать, как из хаоса рождается форма. Он любил именно процесс, не аплодисменты.

Поэтому и преподавание стало его логичным продолжением: в нём тоже есть ремесло и та же внутренняя честность. Уже больше сорока лет он обучает молодых сценаристов и режиссёров. Не вдохновляет лозунгами, не рассказывает, «как надо», — просто показывает, что в искусстве нет мелочей.

Когда его спрашивают, чему он учит, отвечает коротко:

— Слушать тишину. В ней всё есть.

В 1990-м он снял свою первую картину — «Мадо. До востребования». Французы помогли с продюсированием, и фильм получился тонким, почти камерным, без советского надрыва. Потом были работы в Италии, сотрудничество с театрами, оперные постановки — «Борис Годунов» в Мариинке, «Хованщина» в Ла Скала. Он переходил из одной стихии в другую, будто пробовал материал на прочность. А когда в интервью его спросили, почему больше не работает в США, ответил без дипломатии:

— Потому что миссия Америки — опошлить вселенную. Диккенс это понял ещё в XIX веке. И миссия успешно выполнена.

Грубовато, но в его устах — не поза, а горечь. Человек, который всю жизнь строил смысл, не мог мириться с пустотой.

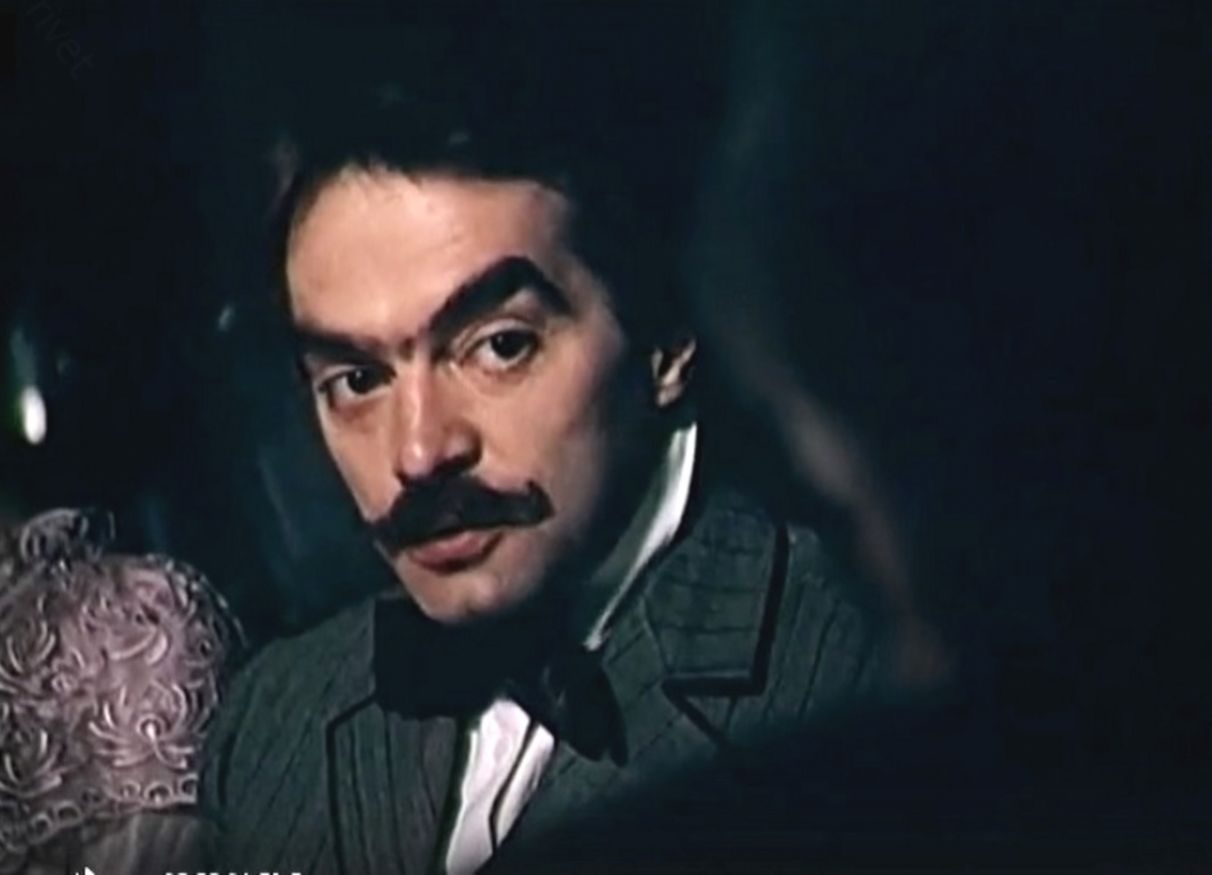

Он до сих пор снимается. В 2005-м — Берлиоз в «Мастере и Маргарите» Бортко. Сцена, где Воланд отрезает ему голову, — не трюк, а чистая метафора. Когда Адабашьян увидел силиконовую копию своей головы, сделал паузу и сказал:

— Странно смотреть на себя, когда ты уже не ты.

Макет предлагали забрать домой, как сувенир, но он отказался. Слишком правдоподобно.

Последняя его крупная работа — «Родители строгого режима» (2022). Там он снова живой, ироничный, немного усталый, но с тем самым мягким светом в глазах. Рядом — Алиса Фрейндлих. Два человека, прошедших через эпоху, сидят на лавке и разговаривают, будто весь мир уже за их спинами. В этом и есть сила позднего Адабашьяна: он не играет — он существует.

С годами он стал выбирать роли так же осторожно, как слова. Кино перестало быть смыслом — стало просто частью жизни. Главное теперь — дом. Подмосковная Загорянка, яблони, глухой забор, детские голоса, запах чая. Семеро внуков, смех, топот, хаос. И — редкая тишина, которую он так любит.

Он не гонится за вниманием, не ходит на светские приёмы. В нём нет ни тщеславия, ни показной скромности — только ровная уверенность человека, который всё уже понял. Иногда, говорят, он сидит у окна и рисует — не картины, а какие-то почти абстрактные линии. Просто чтобы не терять руку. И в этих линиях, наверное, всё то же, что и в его фильмах: жизнь, уходящая в деталь.

Александр Адабашьян никогда не был героем эпохи. Но стал её тихим свидетелем. Он не шумел, не кричал, не строил легенд — просто делал свою работу. И, может быть, именно в этом его масштаб: в умении остаться человеком среди роли, среди декораций, среди нескончаемых дублей чужой суеты.

Иногда кажется, что таких людей становится меньше — тех, кто не боится быть вторым планом, кто умеет держать тишину в кадре и не требует аплодисментов.

Адабашьян прожил жизнь как фильм без титров, где каждый кадр — честный, немного грустный, но свой.

Что вы думаете — может ли в наше время человек остаться мастером, не становясь брендом?