- «1950-е гг., они уже скрылись за поворотом»

- 1. «Вы кандидат? Вы давно уже мастер!»: Константин Ромин

- 2. «Да, искусство в большом долгу»: Алиса Витальевна

- 3. «От тебя один дискомфорт!»: Лев Хоботов

- 4. «Она какая-то воспитательница?»: Людочка

- 5. «Женщина сказочного ума… а выбивается из сил!»: Маргарита Павловна

- 6. «Ну я, конечно, по стойке смирно!»: Савва Ефимов

- 7. «Вам нужен творческий непокой!»: Аркадий Велюров

- «Вот это финал: «пере-квалифи-цирова-ться»?»

«1950-е гг., они уже скрылись за поворотом»

«Нет, ну КАК вы спелись!» – это можно было сказать о героях одной из лучших комедий СССР «Покровские ворота».

Ведь не только Костика с тетушкой (к которым относились данные слова), но и

остальных жильцов коммуналки у Чистых прудов связывали крепкие, хоть и непростые отношения:

1) Костик время от времени вмешивался в жизни соседей:

- негативно, как в случае с уводом на время Светланы у Аркадия,

или

- позитивно, как в ситуации с мото-угоном Хоботова из-под носа Марго в финале;

2) все они, даже казавшиеся столь разными, были близки – Костика с Велюровым назначили свидетелями в загс Маргарите Павловне и Савве Игнатьичу, Алиса Витальевна пекла молодоженам свадебный пирог и проч.;

3) Марго же завела «удивительный тройственный союз» с двумя супругами – новым и «оставленным, но не вполне отпущенным»…

Итак, Леонид Зорин в пьесе и Михаил Козаков в комедии словно специально придумали настолько разных героев, чтобы более сочно и полногранно описать жизнь в 1950-х гг.

Не то чтобы между героями была такая уж разница. Все они обитали в одной и той же коммуналке.

Причем Костик упоминал: «По Генплану наш теремок будут сносить».

А после сноса каждого переселяли в персональную квартиру, что символизировало «глобальный исход москвичей из общих ульев в личные

гнезда» и говорило об улучшении материальной жизни.

Однако разница в доходах у некоторых персонажей могла быть существенной.

Сколько же в то время могли получать в месяц представители столь разных видов деятельности и образа жизни? Напрямую в комедии Козакова о доходах не говорилось. Давайте прикинем сами.

1. «Вы кандидат? Вы давно уже мастер!»: Константин Ромин

Тут можно вспомнить точное число из другой советской комедии – «Большая

перемена». Там аспирантка пединститута Полина получала стипендию в 90 руб.

Это же подтверждают слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова: в советское время аспирант получал 85–100 руб.

Как говорил профессор Полининой кафедры, «аспирант живет нежирно».

Впрочем, Полина обитала в небольшом городе. Костик же учился в столице, в самом престижном вузе страны: МГУ. И наверняка его стипендия была выше, вплоть до 1100 руб. с учетом деноминации.

Добавим Костиков кружок художественной атлетики, где этот худышка «создавал людям новые торсы». Он мог вести его в качестве общественной нагрузки. А мог получать за него от 100 до 500 руб. в месяц в зависимости от того, где находился кружок и кто в него ходил.

Кроме того, сам Костик сдал кандидатский минимум и вполне мог вести еще и одну секцию.

Итак, доходы Костика могли составлять от 900 до 2000 руб.

2. «Да, искусство в большом долгу»: Алиса Витальевна

Телезрители давно просчитали Костикову тетушку: судя по разным артефактам в ее комнате, то была экс-дворянка. Впрочем, даже если у нее остались некие дореволюционные накопления, иметь с них практичную пользу она могла не больше, чем ильфо-петровский Корейко с его миллионов.

Так что единственным стабильным источником ее доходов была пенсия. А пенсия в СССР в 1950-х гг. составляла:

- социальная (с недостаточным рабочим стажем или без него) – 350 руб.;

- среднестатистическая – от 700 до 1200 руб.;

- проработавшим от 15 до 20 лет на отдельных видах деятельности, дающих право на льготы, – 1400 руб.;

- проработавшим там же более 20 лет – 1600 руб.

Итого Алиса Витальевна могла иметь от 350 до 1600 руб.

3. «От тебя один дискомфорт!»: Лев Хоботов

Этот витавший в облаках товарищ был работником книжным. Но вряд ли

высокооплачиваемым: он всего лишь «копался в чужих предисловиях».

Впрочем, обращаясь к нему, Марго с особым акцентом хватала журнал «Новый мир». Его же читал сам больной после того, как «отдохнул под наркозом». Этими же журналами была завалена его комната. Может, Хоботов в данном СМИ и подвизался? А ведь это было довольно солидное, известное издание.

Итого Хоботов мог получать:

- максимум – 4000 руб. как остепененный научный сотрудник, изредка делавший переводы с других языков и специализировавшийся на зарубежных поэтах;

- медиум – 3000 руб. как рецензент издательства иностранной литературы;

- минимум – 1000–2000 руб. как редактор или корректор.

Наверняка Лев Евгеньич время от времени пробовал подрабатывать внештатными переводами с других языков, рецензированием, даже написанием чужих диссертаций. Допустим, с протекции четы Орловичей.

Но вряд ли это бывало часто, посему рассматривать подобную «халтурку» как систематическую мы не будем.

Словом, его доход был от 1000 до 4000 руб.

4. «Она какая-то воспитательница?»: Людочка

Возлюбленная Хоботова работала медсестрой в клинике, где тот проходил витаминизацию после нервного срыва из-за развода.

Любопытно, что экс-супруги совершенно идентично характеризовали свои новые вторые половинки, делая их «более привлекательными» по соц. статусу:

- Савва – «художник по металлу», а не просто «гравер»;

- Людочка – «медицинский работник», а не просто медсестра.

Так вот медицинские работники в зависимости от квалификации и прочих особенностей в разные периоды в СССР зарабатывали от 800 до 1200 руб.

5. «Женщина сказочного ума… а выбивается из сил!»: Маргарита Павловна

Будучи как высокообразованной, так и пробивной («характер такой, что фронтом командовать»), Марго устроилась переводчицей экономических текстов («занимается Южной Америкой»).

Это всегда считалось интеллектуальной, высококвалифицированной

деятельностью. Возможно, у Марго даже имелась кандидатская степень,

добавлявшая рублей к зарплате.

Как минимум – ее оклад был не меньше доходов среднего класса тех лет.

Заметим, что Марго с бывшим мужем занимали добрые две комнаты в коммуналке, весьма неплохо обставленные, а также ездили на дачу (возможно,

ведомственную, но все же).

Так вот, некоторые источники указывают, что переводчики в издательствах могли получать до 8000 руб.

Вам кажется баснословной такая зарплата? Однако, к примеру, «Коммерсантъ»

сообщает, что как раз в 1958 г. один из лучших переводчиков страны Евгений Ланн только за одну работу (30-томное собрание сочинений Чарльза Диккенса) получил 800 тыс. руб. При том, что «волга» стоила 25 тыс. руб. Этот труд мог у него занять нескольких лет. И все-таки.

Не забываем о деноминации.

Экс-Хоботова вряд ли числилась слишком раритетной фигурой в мире переводов. Но у нее была весьма прибыльная тема: международные финансы («фирмас э банкас латина-американас… экономи…»).

Как минимум это могло давать «левые» заработки и приятные подарки коллег из-за рубежа («я воспользовался твоим бразильским феном»).

С другой стороны, Марго могла зарабатывать столько же, сколько ее бывший муж. Вращались-то они в одних и тех же сферах.

Таким образом, общий доход этой предприимчивой особы мог составлять от 4000 до 8000 руб.

6. «Ну я, конечно, по стойке смирно!»: Савва Ефимов

Этого товарища можно сравнить с героем другого кино СССР – «Москва слезам не верит». Там слесарь НИИ Гоша, по утверждению академика Сергея Заграевского, мог зарабатывать до 300–400 руб.

Где именно трудился Савва, в комедии не уточнили. Но в качестве работяги, а затем преподавателя («говорит: «лучше будь педахох!»») он мог зарабатывать примерно так же, как Гоша. Или немногим меньше. С учетом опять-таки деноминации.

Наверняка Савва имел хорошую квалификацию («гравер ты бы… ну, экстра-класс!») и добавки.

В сборнике документов «Советская жизнь. 1945–1953 гг.» для тех лет указаны такие примерные заработки работников (переводим их на, как называли в то время, новые деньги):

- в сфере материально-технического снабжения – 550 руб.;

- строительно-монтажных работ – 700;

- просвещения – 730;

- промышленного производства – 800 руб.

К тому же Ефимов был ветераном войны. По данным историка Галины Ивановой, в те годы зарабатывали:

- порядка 2100 руб. – 70% пенсионеров, бывших рабочими и служащими;

- более 2100 руб. – остальные 30%, имевшие право на льготные пенсии. Так, инвалиды войны в среднем получали по 3000 руб.

До 1948 г. доплачивали еще и за награды.

Но потом были отменены и доплаты, и льготный проезд (на городском транспорте – всегда, по железным и водным путям – единожды в год).

Словом, Савва, в принципе, мог себе позволить не рваться на высокооплачиваемую работу. Его доходы вполне соответствовали обычному среднестатистическому уровню. А золотые руки позволяли всё по дому делать самому («ну я, конечно, сразу за дрель!..»), не тратясь на разных мастеров.

Таким образом, общий доход Саввы мог составлять минимум 3000 руб.

Считаем и главную работу, и приработки, и пенсию, и даже надбавку за возможную (внешне незаметную) инвалидность.

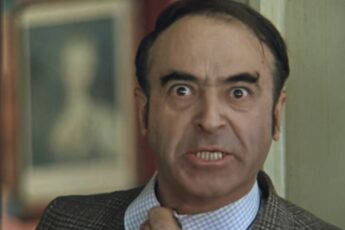

7. «Вам нужен творческий непокой!»: Аркадий Велюров

Исполнитель сатирических куплетов Аркадий Варламович был артистом:

- то в обычных парках,

- то на неплохом уровне а-ля «Голубой огонек» и т. п. («я служу Мосэстраде!»).

Гонорар артиста СССР мог включать разные суммы и зависеть от наличия звания; востребованности публикой; числа и маршрута гастролей; учреждения культуры, к которому он был прикреплен; и проч.

За участие в концерте каждый участник получал отдельно в зависимости от уровня данного представления. Таких концертов у Велюрова могло быть по несколько в месяц, а могло и не быть полгода кряду.

Если же Аркадий Варламыч время от времени мелькал перед камерой, то главным фактором при оплате были квалификационная категория и тарифная ставка:

- вторая – от 2300 до 3500 руб.;

- первая – от 3000 руб. во время простоя и до 4500 руб. во время плотных съемок;

- высшая – более 4500 руб. Правда, тут гонорары частенько бывали «штучными».

Если артист официально числился в какой-то киностудии, он мог рассчитывать на ежемесячную зарплату, даже если долгое время не снимался. Тогда оклад мог составлять от 800 до 5000 руб.

Существовали и теневые каналы: артиста могли неофициально позвать на светскую (по тем временам) тусовку.

Судя по градусным пристрастиям, Велюров был вхож на всякого рода вечеринки, чувствовал себя после них на коне («у Вас вид триумфатора, кого Вы разбили под Аустерлицем?») и настолько часто на них некогда бывал, что автоматически привык прикладываться к бутылке и дома («мне грустно, но вы приняли допинг»).

Ну, да наш любитель заложить за воротник наверняка большую часть гонораров оставлял за пределами своей комнаты («кафе-бар… я догоню»).

А теперь приплюсуем всё возможное и абстрагируемся от всего временного и решим, сколько же мог иметь наш исполнитель комических куплетов в месяц в среднем.

Пожалуй, Велюров мог получать от 2300 до 8000 руб.

«Вот это финал: «пере-квалифи-цирова-ться»?»

«Заметьте, не я это предложил»: все данные в посте взяты из официальных источников. Впрочем, друзья, называйте в комментах ваши соображения: сколько могли зарабатывать герои «Покровских ворот»?