— К Любке я не вернусь, — сказал муж. — У неё уже другой. Я хотел у матери переждать, да она зимой померла, знаешь. А лечиться мне надо, Наташа. Долго лечиться. Денег не осталось. Положи хоть в сарае, я потом уйду, когда поправлюсь.

Дорогая Зина!

Получила твоё письмо, спасибо, что не забываешь. Пишу ответ не на открытке, как собиралась, а на листе в большом конверте — уж больно много накопилося на душе. Ох, и тяжело мне… Да только кому всё выплеснуть, как не тебе? Мы ж с тобой с первого класса за одной партой, и в радости, и в горе всегда вместе. Хоть ты теперь и в городе, а я всё здесь, в нашей Медвежке, словно приросла к этим местам.

Уж прости, что сразу к делу перехожу, без обычных наших деревенских политесов про здоровье да урожай. Ведь знаешь, что у меня стряслось. Весь район, поди, обсудил уже…

Фёдор мой объявился.

Пришёл, будто не уходил никуда на целый год. Стоит у калитки, смотрит исподлобья — похудевший весь, осунувшийся, не узнать прежнего мужика.

А помнишь, каким он был? Косая сажень в плечах, на руках жилы играют, глаза смеются. Двоих один уложить мог, когда наши с зареченскими на кулачки сходились. А тут… ой… не то что драться, идти-то еле — еле получается.

Сперва я решила — пьёт. Застыла на крыльце, и думаю, как быть – то. Но нет… Не в том дело, оказалось, другая хворь его скрутила. Зенки ввалились, кожа землистая, и жёлтая какая-то, будто куркумой натёрли.

Гляжу я на него, а сердце как заледенело.

Вспомнила, как он меня бросил ради этой Любки с Заречного, молодой да бесстыжей. Как вещички свои в мешок покидал, да даже фотографию нашу свадебную забрал — видать, ей показывал, похвалялся, какой он красавец в молодости был. А мне лишь кинул на прощанье:

Не обессудь, мол, Наталья. Ты женщина хорошая, хозяйственная, да только не греешь меня больше

Как не грею?

Двадцать лет бок о бок прожили, сыновей вырастили. И вот те на — не грею я его больше! Знамо дело, Любка-то на четырнадцать лет моложе, у неё всё на месте, да и свежеть у молодой, а еще новая игрушка она ему, есть чем повыпендриваться перед мужиками за бутылкой.

Ох, Зинушка, как я его тогда ненавидела!

Не поверишь, доходило до того, что выходила в огород и голову задирала к звёздам, и просила их, чтоб чего-нибудь с ним случилось. Чтоб поломался, побился, чтоб жизнь его так же перекорёжило, как мою. Хотела, чтоб почувствовал он, каково это, когда тебя выбрасывают, как вещь старую, надоевшую.

И вот теперь думаю: уж не я ли его сглазила? Неужто мои слова, брошенные в пустоту тёмной ночью, и впрямь наверх долетели? Отгоняю от себя эту мысль, а она опять лезет и лезет.

Принюхиваюсь…

Нет, точно не пахнет от него перегаром. Но и чистым воздухом, как раньше, тоже не тянет. Лекарствами разит. Из карманов торчат какие-то пузырьки, бумажки с рецептами.

— Чего приплёлся? — спрашиваю, а у самой внутри всё трясется.

— Прости, Наташа, — и глаза опускает. — Заболел я… сильно заболел. Врачи говорят, что рак.

Как обухом по голове меня слова огрели.

Думаешь, сразу обрадовалась — вот оно, возмездие, час расплаты пришёл? Ан нет! Даже наоборот — испугалась я вдруг. Мысли поскакали: неужто помирать собрался? Сколько ему осталось? Какие врачи? Где лечился? А Любка-то что? Неужто выгнала?

А он стоит, еле качается, и гордость свою проклятую глотает вместе со слезами:

— К Любке я не вернусь, не беспокойся, — грит. — У неё уже другой. Я думал у матери переждать, да она зимой померла, ты знаешь. А лечиться мне надо, Наташа. Долго лечиться. Денег не осталось. Положи хоть в сарае, я потом уйду, когда поправлюсь.

Вот те на! В сарае!

Значит, он думает, что я такая же как эта Любка его ненаглядная, которая больного выкинула? Или он решил, что я ему так отомщу, укладывая бывшего мужа в сарае рядом с козой нашей Манькой? Да пропади ты пропадом с такими мыслями!

— Иди в дом, — говорю, — там разберёмся.

Он зашаркал ногами по двору, а я смотрю, как он идёт: вроде тот же Фёдор, а словно из него всю силу выкачали. И такая жалость меня взяла… Своя ведь кровь, родной человек, несмотря ни на что. Отец моих детей. А руки у него трясутся, пока куртку снимает, и в глазах страх… Никогда раньше такого не видала.

В избе он как-то сразу скукожился, на табуретку присел у печки. Я чаю налила, хлеба отрезала, масла положила. А он сидит, на руки смотрит, ничего не ест.

— Ты это, — говорю, — не думай, что я тебе помирать тут позволю. Мы тебя вылечим.

Сама не знаю, зачем сказала. Может, чтобы его успокоить, а может и себя саму убедить, что всё образуется… Потому что каким бы он ни был, а жить-то хочется каждому.

Зина, голубушка моя, ты не представляешь, каково это: наблюдать, как родной человек рассыпается на части на глазах. Как силы его словно вода из ладоней утекают. Я и ненавидеть его пыталась ведь, да всё не получалось. Потому что больной он, понимаешь, беспомощный.

И вот, сижу я сейчас и думаю — как мне быть? Впустила его, накормила, постель постелила. Вроде и не совсем вместе живём, но и не чужие.

Старший Иван звонил, Зинуля. На мобильник мне из своего далёкого Иркутска! Говорит, правильно, мол, сделала, что отца приняла.

А как иначе-то? Христом Богом велено прощать врагов своих, а тут не враг — родной человек, пусть оступившийся, но свой.

Фёдор теперь на процедуры ездит в район, через день возят. То сосед наш, Петрович, на своей легковушке подбросит, то Степан, сын средний, приедет из города, заберёт. Врачи обнадежили, что болезнь у него в той стадии, когда ещё можно побороться, не всё потеряно. Химию какую-то делают, он после неё зеленеет весь, еле ноги волочит.

А я варю ему бульоны куриные, да настои травяные делаю — мне ещё бабка моя рецепты передала. Говорят, помогает при такой болезни. И, знаешь, он как-то ожил немного, порозовел. Даже улыбается иногда, когда боли отпускают.

Ты думаешь, простила ли я его?

Не знаю, Зиночка, сама не пойму. Обида не ушла, она где-то внутри затаилась, как зверь в норе. Но и жалость пришла, а с ней что-то ещё — то ли смирение, то ли понимание, что жизнь и так уже наказала его крепче, чем можно было бы придумать.

А вчера вечером сидим мы на кухне, я картошку чищу, а он мне:

— Знаешь, Наташа, я ведь всё это время о тебе размышлял. Сравнивал. И понял, что не ценил тебя. С Любкой-то оно как… Всё шумно, всё наскоком. А настоящего нет ничего и нет. А с тобой — тихо, спокойно, надёжно. Это и есть счастье, а я не понимал.

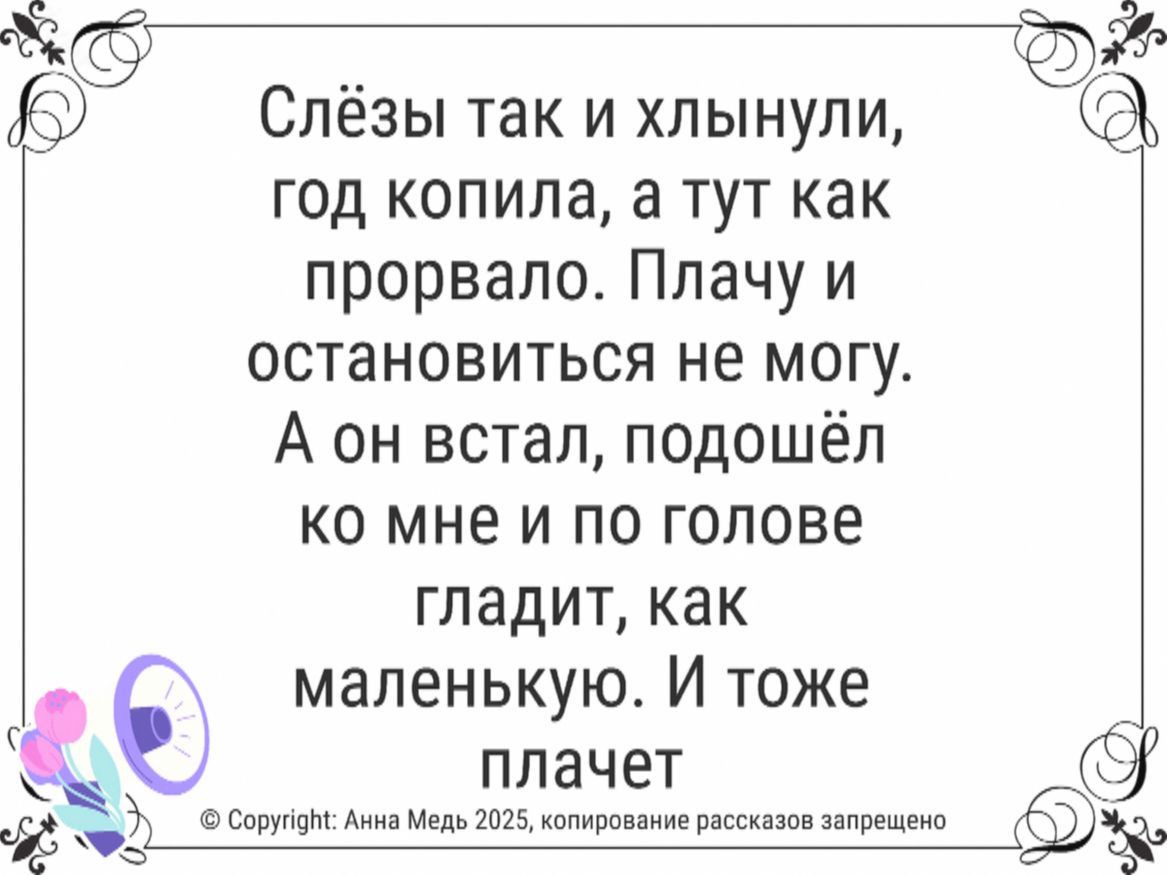

И тут я не выдержала, разревелась.

— Не уходи больше, — шепчу ему.

А он мне:

— Не уйду, Наташенька. Если б время назад вернуть… эх…

Вишь, как всё обернулось? Жизнь-то — она закрученная штука. Предполагаешь, одно, а выходит совсем другое. Я ведь тоже о многом передумала за этот год. И приняла для себя, что если человек родной тебе, то никуда от этого не деться — ни обидами, ни расставаниями чужим с ним не станешь.

Зина, не осуждай меня.

Если бы ты видела его глаза, когда я его в дом пустила, то обязательно поняла бы. Они же как у нашего пса Шарика стали — всё понимают, а сказать никак. И вина в них сразу, и раскаяние, и надежда одновременно.

Мы теперь одним днем живём, загадывать боимся. Но я чувствую, что он выкарабкается. Мы ещё поживём, Зинуля!

Пишу тебе, а за окном дождь накрапывает. Скоро огурцы сажать, потом помидоры. Муж обещал грядки вскопать, как полегчает ему. Я не тороплю — куда нам спешить-то?

Приезжай к нам в гости, как сможешь. Будем чай пить из самовара, как в детстве, вспоминать всякое-разное. И поплачем вместе, а может, и посмеёмся. Это ведь тоже нужно — поплакать и посмеяться с тем, кто тебя понимает.

Обнимаю тебя крепко. Твоя Наталья.

P.S. Забыла сказать: младшенький наш, Колька, в армию этой осенью уходит. Фёдор так гордится — прямо светится весь! Говорит, обязательно должен дождаться, когда сын вернётся. Значит, будет жить, я знаю.