31 декабря 1967 года. Советский Ленинград, в воздухе морозный хруст и тревожное предчувствие праздника, в котором, по правде сказать, не все могут себе позволить даже бутылку шампанского. А в крошечной комнате коммуналки на Невском проспекте — драма, по-настоящему новогодняя. Женщина нервно ходит из угла в угол, малыш Юля сопит на раскладушке в углу. Муж сидит в кресле — уставший и немного потерянный.

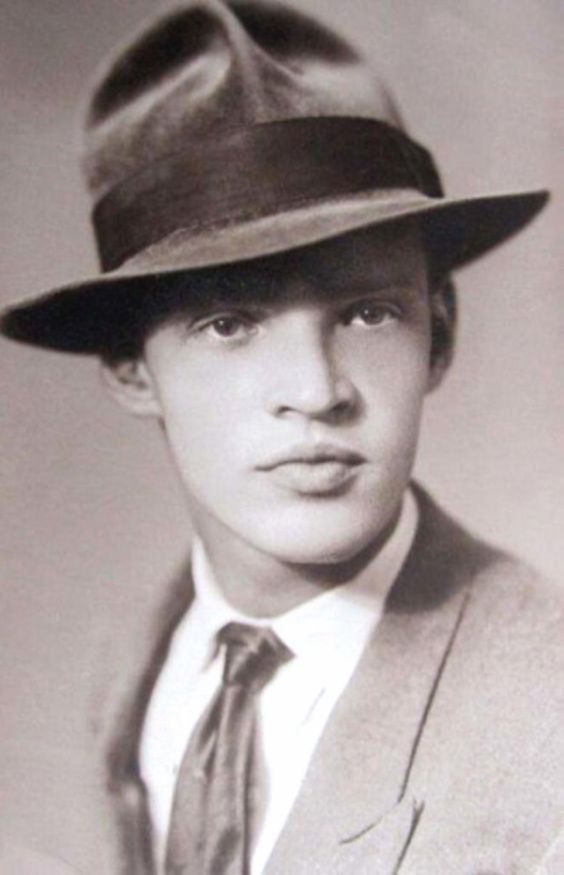

Это он — Станислав Пожлаков. Композитор, пока что неизвестный никому, кроме радиоредактора, который только что рискнул запустить в эфир его «Ребята семидесятой широты». И вот она — минута жизни, когда ты вроде бы стоишь у черты: или обернешься в нищету, или впереди что-то непредсказуемое.

— Слава, ну займись у кого-нибудь на бутылку! — почти умоляет жена.

Он молчит. Как объяснить женщине, что его музыка пока не может накормить ни семью, ни их мечту? В этот момент звенит дверной звонок. Почтальон. Обычный советский почтальон — в шапке-ушанке, с портфелем, который точно не пахнет удачей.

— Вы Пожлаков? — уточняет он. — Распишитесь за гонорар.

Станислав открывает конверт — и холодок пробегает по спине. В руках он держит сумму, которая для него тогда была не просто большой — она казалась сказочной. Больше, чем он осмеливался мечтать. И вот эта простая, чуть наивная реплика, ставшая частью советской легенды:

— Наверное, вы ошиблись…

Почтальон только улыбается: — Всё правильно. С Новым годом!

И с этого момента началась его вторая жизнь — жизнь человека, который напишет мелодии, под которые будет плакать и смеяться целая страна.

Но тогда, в ту ночь, гуляла вся коммунальная квартира. И было ощущение, что завтрашний день всё изменит.

А ведь он и правда всё изменил.

Он родился 4 января 1937 года в Мытищах. Казалось бы — подмосковный городок, ничего особенного. Но очень скоро семья Пожлаковых переехала в Ленинград, и именно там судьба начертит первую жестокую линию в его жизни. Линию блокады.

Станислав был четвёртым ребёнком в семье. И единственным, кто выжил. Всё просто и страшно: война, голод, и в их 11-метровой комнате коммуналки всё чаще оставались только молчание да мамины руки, которыми она тщетно пыталась согреть оставшегося сына.

Этот мальчик, чья память, наверное, раз и навсегда впитала запах ленинградского холода и дешёвого угля, ещё тогда учился слушать. Слушать радио — Би-би-си, которое пробивалось сквозь советскую заглушку, чтобы принести в его комнату джаз и какую-то невозможную, чужую свободу. И это было первое — его и музыка.

— Приходил я к нему домой, — вспоминал потом школьный друг, — а он с мамой ютился в этой комнатушке на две койки. Вместе мы ловили на приёмнике джаз. И однажды решили: «А давай оркестр сделаем!»

Вот так всё и начиналось: без пафоса, без помпезных декораций. Простой мальчишка из коммуналки с аккордеоном в руках, который вдруг захотел звучать громче ленинградской нищеты.

Кстати, учился он тогда в обычной средней школе №107, но соседом по парте у него был никто иной, как Юрий Сенкевич — будущий знаменитый тележурналист. Забавный факт: два мальчика, которые спустя годы обретут свои пути в историю страны — один в музыке, другой в телевизоре.

Сенкевич и Пожлаков дружили, как водится, просто: общая любовь к музыке, общие мечты о чём-то большем. И в этой дружбе уже тогда звучала та нота, которую потом услышат миллионы. Но до этого был путь — длинный и небогатый.

После школы — армия. Служба, где мелодии заглушала муштра. Но Пожлаков не изменился — он собирал всё то, что слышал вокруг, впитывал, чтобы потом превратить в песни.

Вернувшись из армии, он пошёл работать руководителем оркестра Ленгосэстрады. Ещё не знаменитый, ещё просто человек в водолазке и пиджаке, но уже человек с идеей: писать музыку, которая станет народной.

Тогда же он встретил Жанну — свою первую жену. Молодая пара, нищета, коммунальная жизнь на Невском — ни своих стен, ни роскоши, только музыка, голодные вечера и маленькая Юля, родившаяся в той самой 11-метровой комнате.

Пожлаков писал. Тащил свои песни на радио — как художник, который выкладывает наброски в надежде, что кто-то наконец заметит. Но ничего не происходило.

До той самой новогодней ночи.

Да, её будут вспоминать потом все — и дочь, и соседи, и сами музыканты Ленинграда. Потому что именно тогда он проснулся другим человеком. Тем, кого страна начнёт узнавать по голосам Пьехи, Хиля, Сенчиной.

И вот это был тот редкий момент, когда личная драма человека совпала с временем — Советский Союз вдруг захотел лирики, мелодий, простых песен о простых чувствах. И Станислав дал им это.

С того первого большого гонорара, в ту новогоднюю ночь, жизнь Пожлакова пошла стремительно в гору. Как говорят — проснулся знаменитым. И это не образное выражение — именно на следующее утро его песни уже звучали в каждой кухне, где варился советский утренний кофе из цикория.

«Мы — ребята семидесятой широты» — веселая, почти пионерская песня, но за ней вдруг стояла какая-то странная нежность, понятная даже взрослым. Именно этой двусмысленностью Пожлаков цеплял: он умел писать простое, но так, что оно попадало в сердце. Он не пугал слушателя сложностью, он позволял ему радоваться.

Деньги пошли потоком. Шикарная квартира, “Волга” в гараже, море поклонниц, гонорары, которые в 70-е были сродни сказочным кладами. И ещё одна деталь — он не просто писал песни, он пел их сам. Человек в водолазке и пиджаке, дико обаятельный и открытый — он пел, улыбаясь, и в этой улыбке была простота, которая обманчива. За этой простотой стояла суровая музыкальная школа, ежедневная работа и дикий страх снова вернуться в нищету.

Эдита Пьеха — вот кто оказалась рядом в самые яркие годы его карьеры. Их никогда не связывал роман в классическом понимании, но в этой паре был ток, о котором знали все. Говорили, что она была влюблена в него всю жизнь. И что самое удивительное — её муж тоже это знал и молчал. Впрочем, молчание — универсальная валюта советских браков.

— Он умел делать то, что другие композиторы не умели, — признавалась Пьеха позже. — В его песнях была лёгкость… и грусть.

Это была «платоническая история». Пожлаков писал для неё — она пела так, что страна замирала. «У причала я стою…» — одна из тех песен, которые советские женщины напевали, когда мыла посуду. Но ни одна из них не знала, что между Эдитой и Станиславом были письма, взгляды за кулисами, осторожная дружба на грани влюблённости. И именно она — Пьеха — пришлёт венок на его похороны, написав на ленте строку из их песни: «У причала».

А ещё была Людмила Сенчина с его «Песней о нежности» — настоящим гимном эпохи, маленьким шедевром советской лирики. А «Топ-топ, топает малыш»? Да эту песенку до сих пор поют мамы своим детям, не задумываясь, кто её написал. Ирония в том, что именно эти лёгкие мелодии обеспечили ему статус человека, которого в 70-е называли «композитором одних хитов».

Он сочинил музыку для двух десятков фильмов. «Кортик», «Бронзовая птица» — детские приключения под его мелодии стали для миллионов ребят звуком собственного детства.

Но вот в этой золотой сказке была и трещина. Личная. Жанна — его первая жена и муза — устала от постоянного внимания к мужу, от женщин, поклонниц, гастролей, отсутствия дома и от того, что её жизнь превратилась в жизнь «жены великого». Они развелись, когда их дочери Юле было всего 14 лет.

— Но, — вспоминала потом Юля, — лучшие свои песни он написал, пока был с мамой. Она давала ему вдохновение.

После развода у него начался новый роман — с певицей Ниной Молтянской. Познакомились на её студенческом концерте, а поженились в августе 1977 года. Их брак был другим: без быта, без детей, полностью пропитанный музыкой.

— Мы горели работой, — вспоминала Нина, — за всё время у нас дома сгорело пять чайников. Мы не следили за ними — всё время сочиняли.

Но если в музыке его жизнь была полна энергии и успеха, то внутри она постепенно опустела. Ушли домашний уют, первая любовь и даже некое ощущение стабильности. Он оставался весёлым на сцене — по-комсомольски бодрым и открытым, но внутри уже начинал закрываться.

В жизни любого талантливого человека всегда есть тот самый человек-спутник, без которого он бы, возможно, не стал собой. Для Пожлакова этим спутником был Леонид Лучкин — поэт, его соавтор, человек, с которым рождались те самые «песни, что поют все». И этот спутник ушёл рано — прямо на руках у Станислава.

Эта смерть стала для Пожлакова личной войной. Травмой, от которой он, по сути, уже не оправился. Он поставил на могиле друга роскошный по тем временам памятник — а вот себе в итоге достойной могилы не получил… Символично, нет? Слишком советская история: чужую боль почтить красиво, свою — переживать в одиночку и тишине.

С уходом Лучкина внутри Станислава что-то переломилось. Он продолжал писать — инерция славы не даёт сразу остановиться. Но перестройка нанесла удар, от которого он уже не смог подняться.

Лирические песни о добрых людях и малышах больше не были нужны. Эстрада менялась на глазах: в эфире уже кричали рок-группы, «новая волна» пела о свободе и политике. Пожлаков остался в прошлом — его музыка вдруг стала «немодной», «ностальгической». Ему перестали звонить, его перестали заказывать.

Нина — его вторая жена — всё ещё была рядом, но и этот брак тихо развалился. Истинных причин никто не знает. Но вот как она вспоминала те годы:

— Он продолжал писать. Хорошие песни… но никто не хотел их брать. Никто не продвигал. Это был другой мир.

И вот он, этот другой мир — Россия 90-х. Без заказов, без гонораров, без звонков. Даже друзья отступили в сторону: кто-то просто забыл, кто-то не хотел видеть, как он сдаёт, как его затягивает одиночество.

Последние годы — это уже не история славы, а история запертых дверей. Он почти не ходил, жил в замкнутой квартире на улице Фрунзе. Те самые стены, в которых когда-то играла «Песня о нежности», стали его маленькой крепостью и маленькой тюрьмой одновременно.

Дочь? Дочь почти не навещала. Жёны — бывшие. Поклонники — бывшие. Коллеги — бывшие. Даже музыка была почти бывшей: он продолжал сочинять, но его песни оставались ненужными. Словно он писал их только для себя.

В сентябре 2003 года мастера искусств Петербурга обратились к губернатору с просьбой помочь Пожлакову — и в деньгах, и в организации благотворительного вечера в честь его 50-летия в музыке. Ответ чиновников был лаконичен: отказ без объяснения причин. Отличная метафора для судьбы артиста: когда был нужен — окружали, когда стал не нужен — молчали.

А он всё ещё верил. 19 сентября 2003-го Станислав Пожлаков закончил работу над песней «Ночь окутала город родной». Знаете, кому он её хотел подарить? Детскому хору Петербургского телевидения и радио. Даже в этот момент он думал о том, чтобы его музыка звучала в детских голосах. Последний штрих человека, который просто любил музыку.

Через неделю его не стало.

Его тело нашли соседи. Несколько дней дверь в квартиру была открыта — и никому не было дела.

Эдуард Хиль, его старый друг, тогда сказал: «Я уверен, там всё было не так просто…» Он намекал на то, что смерть могла быть насильственной. Но… обстоятельства остались невыясненными. Пожлаков умер так же, как жил последние годы — забытым.

И ещё одна странная деталь — та самая ниточка из прошлого: в один день с Пожлаковым ушёл из жизни Юрий Сенкевич. Да-да, тот самый школьный друг, сидевший с ним за одной партой, с которым они когда-то ловили Би-би-си на радиоприёмник.

Станислав Пожлаков ушёл из жизни в одиночестве. Но странная штука: музыкант может умереть физически, но если его мелодии прижились в народе — он как будто остаётся. И вот тут парадокс: его самого забыли, но его песни — нет.

«Топ-топ, топает малыш» всё ещё звучит в детских садах, в песочницах, в старых магнитофонах, которые кто-то до сих пор хранит из ностальгии. Эту песенку поёт молодая мама своему ребёнку, даже не догадываясь, что её автор последние годы жил в нужде и одиночестве.

«Песня о нежности»… стоит включить её сейчас, и ком в горле обеспечен. Страна, которая слушала её под шуршание пластинки, давно другая. Но музыка Пожлакова живёт вопреки всему.

И знаете, в этом есть какая-то правда жизни. Правда про то, как человек может быть композитором одних хитов — и при этом абсолютно забытым. Никто не пришёл за ним в его последние дни. Но каждый раз, когда звучат его мелодии, он возвращается — пусть ненадолго.

Он так и останется: человек в водолазке и пиджаке, улыбчивый и открытый, который умел писать мелодии про простые чувства. И эти чувства — смешные, нежные, наивные — до сих пор кому-то нужны.

В углу ленинградской квартиры на улице Фрунзе, 23, он сидел и слушал, как старая пластинка прокручивает «Песню о нежности». Его пальцы помнили клавиши пианино даже тогда, когда ноги уже не держали. Его сердце всё ещё писало музыку даже тогда, когда страна забыла его имя.

И где-то в архиве Эдиты Пьехи до сих пор хранится блокнот, в котором она записывала свои сокровенные мысли о нём. «Об их любви не знали даже они сами» — потом напишут газеты. И это будет, пожалуй, самая точная фраза обо всём, что было между ними.

Пожлаков — это человек, который дарил радость другим даже тогда, когда сам её утратил.

Так и будет: где-то заиграет «Топ-топ, топает малыш», и кто-то улыбнётся. А Станислав Пожлаков улыбнётся вместе с этим кем-то — тихо, из своего невидимого угла истории. Потому что музыка, в отличие от людей, умеет не забывать.