Иногда судьба любит подшутить — дарит человеку мгновенную славу, а потом отбирает её, словно проверяя, что останется в человеке без аплодисментов.

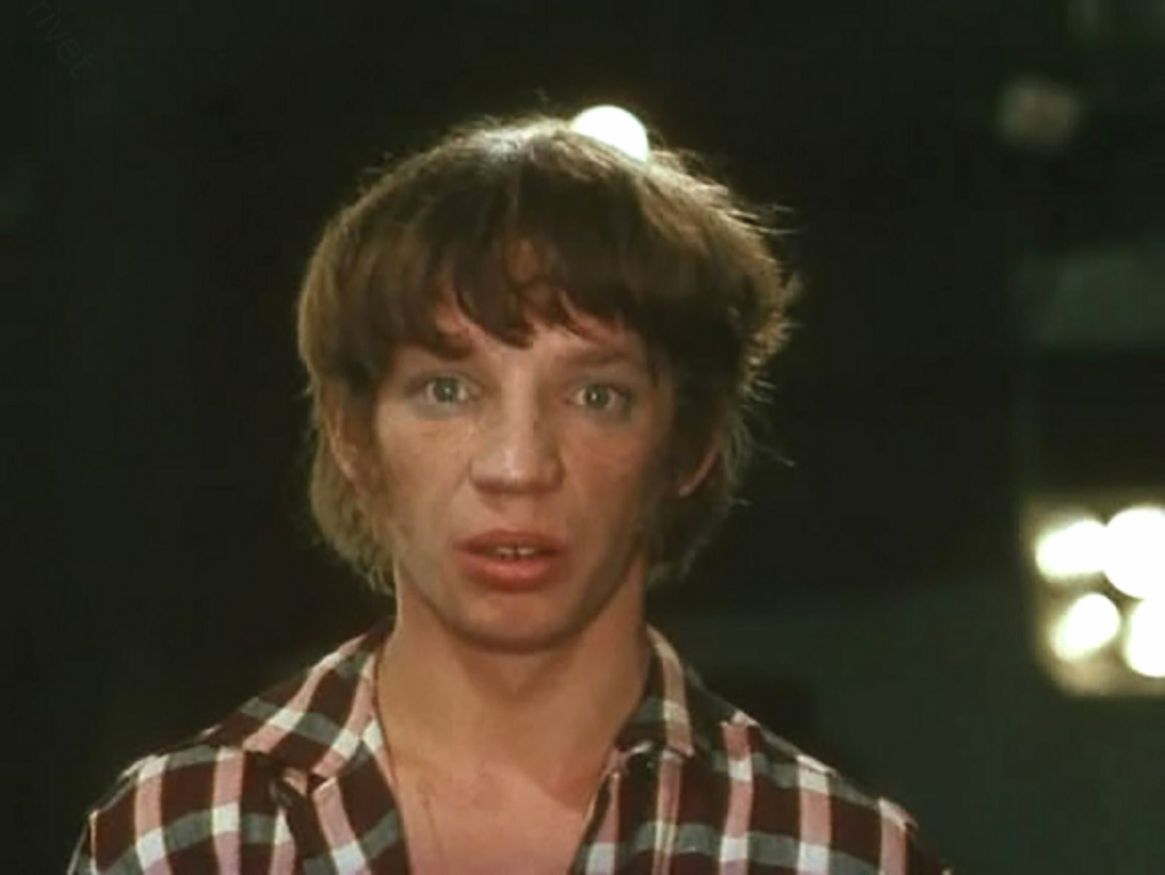

Я помню лицо Вячеслава Царёва не по афишам, а по его улыбке. Та самая сцена из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» — мальчишка с сачком, слегка лукавый, с живыми глазами, будто весь летний воздух в нём собран. На несколько секунд экран наполняется какой-то чистотой, которой не хватает взрослому миру. И зритель улыбается, даже не замечая — просто потому что невозможно иначе.

А ведь этот мальчик вовсе не мечтал о кино. Он не читал сценариев под одеялом и не строил планов о большой сцене. Его жизнь, как у большинства советских подростков шестидесятых, пахла дворовым пылом, мячом и простыми играми. До тех пор, пока в одном из московских троллейбусов не оказался режиссёр Элем Климов.

Климов, человек редкого взгляда, умел видеть не актёров, а судьбы. В Славе он разглядел что-то большее — природную непосредственность, свет, который не сыграть. И вот так, среди разговоров пассажиров и запаха резины, началась история, которую потом пересматривали целые поколения.

Мать Славы к идее съёмок отнеслась настороженно. На киностудию пошла с сыном — будто в разведку. Переживала, стеснялась, спрашивала, «а не обидят ли его там». А сам мальчишка, по воспоминаниям, краснел, когда видел у кого-то новую рубашку или модные ботинки. Но пробы прошёл — словно в нём сработала какая-то внутренняя честность, которую никакие камеры не обманут.

На съёмках он сначала робел, потом освоился. Климов мог вспылить, поймав Славу за углом с сигаретой — тот ведь, как всякий живой подросток, тянулся к взрослым привычкам. Режиссёр ругался, но злился недолго: стоило парнишке поднять глаза, и весь гнев рассыпался, как табачный дым. Между ними установилась странная дружба — как между человеком, который всё знает о мире, и тем, кто в него только вступает.

Фильм долго лежал на полке: цензура не понимала, что делать с лагерем без начальства и с детьми, которые смеются не по указке. Но когда лента всё же вышла в 1964-м, страна заговорила о ней, как о глотке воздуха. А мальчик с сачком стал одним из символов этого воздуха — простого, честного, солнечного. Царёв проснулся знаменитым, не подозревая, что это будет его самый яркий рассвет.

Слава пришла быстро, но так же быстро и прошла.

Вячеслава пригласил Андрей Тарковский — на съёмки «Андрея Рублёва». Он оказался рядом с мастерами, видел, как рождается настоящее кино, где тишина важнее слов. Тогда-то и понял, что съёмочная площадка — особый мир, в котором он чувствует себя дома. Потом были «Ташкент — город хлебный», «В тринадцатом часу ночи»… всё шло будто по нарастающей. Казалось, дорога открыта. Но жизнь не любит прямых дорог.

Призыв в армию прервал его путь. Три года на флоте, без съёмок, без ролей, без камер. А после демобилизации — новая Москва, другие лица, другие времена. Приглашения на пробы приходили, но он их не принимал. Не потому, что возгордился, а потому, что охладел — будто прежний огонь в нём выгорел. Его звали во ВГИК, обещали помочь, но он не пошёл. Может, боялся разочароваться, а может, просто устал ждать.

Так мальчик с экрана растворился в толпе взрослых мужчин.

Когда про него перестали вспоминать, он будто вздохнул свободнее. Слава не держала его — ни контракты, ни интервью, ни фанфары. Он женился, хотел простой, тихой жизни: жена, ребёнок, дом. Всё, чего лишён был мальчишеский лагерь из фильма, где за забором нельзя, а за забором — целый мир. Он хотел построить этот мир заново, уже взрослым.

Но счастье оказалось коротким. Семейные сцены, недосказанности, упрямство — всё то, что в молодости кажется мелочью, но год за годом превращается в стену. Развод стал неизбежным, а за ним пришло одиночество. Оно не падает сразу — оно подкрадывается, когда некому рассказать, как прошёл день. Царёв, некогда улыбчивый мальчишка, стал искать тепло в бутылке. Сначала по праздникам, потом — по привычке.

Работы не держались. Его брали, жалели, увольняли. Он пробовал себя кем угодно — грузчиком, сторожем, разнорабочим. Везде один и тот же сценарий: неделя надежды, месяц усталости, потом — рюмка и срыв. Те, кто помнил его мальчиком с сачком, не узнали бы в этом сутулом мужчине, небритым, с усталым взглядом. Казалось, время лишило его не только молодости, но и смысла.

И всё-таки жизнь снова подала ему руку. Женщина по имени Людмила. Простая, теплая, без претензий. Она не знала его как актёра — знала просто как человека, который устал быть один. Они расписались тихо, без гостей, без свидетелей из старого кино. Людмила не пыталась его менять, просто была рядом. И когда сама заболела, Вячеслав ухаживал за ней, как мог. Даже тогда, когда сам уже едва держался.

Но привычка пить не ушла. Это был его способ не смотреть назад. Впрочем, разве можно осуждать того, кто всю жизнь прожил между кадрами — когда за один день тебе аплодирует страна, а через год уже никто не помнит, как тебя зовут?

В начале двухтысячных по журналистским кругам прошёл слух: Царёва больше нет. Кто-то уверял, что он умер в девяностые, кто-то — что живёт где-то под Коломной, в полуразваленном доме. Тогда один из репортёров всё-таки его разыскал. Нашёл в Подмосковье, живого, худого, с серыми глазами, в которых светилось то самое мальчишеское — только потускневшее, но не погасшее.

Он говорил тихо, без жалоб. На вопрос: «Если бы вам предложили роль — согласились бы?» — ответил с улыбкой:

— «Я уж и камеры, наверное, испугаюсь. Давно не зовут. Да и типаж не тот. Если только загримируют под Бабу-Ягу… Но нет, не гожусь я. Старый, без зубов».

Он сказал это не с горечью — с каким-то тёплым самоироничным миром, как будто не о себе говорил, а о персонаже из далёкого фильма.

Прошло немного времени — и 8 июня 2006 года его сердце остановилось. Инсульт. Людмила пережила его всего на две недели.

А потом — тишина. Никаких газетных колонок, никаких громких некрологов. Только редкие строчки в интернете, где рядом с фамилией Царёв — дата смерти и всё. Но память всё же вернулась: через шесть лет Общество некрополистов установило на его могиле памятник. На граните — его улыбка и фраза, знакомая каждому, кто хоть раз видел тот фильм:

«А чой-то вы тут делаете, а?»

И в этом вопросе — вся его жизнь.

Как будто он сам обращается к нам, из чёрно-белого детства: «Ну что, выросли? А радоваться-то не забыли?»

Его история — не о падении и не о славе. Она о человеке, который один раз стал частью чуда и остался в нём навсегда.

Вячеслав Царёв прожил жизнь без громких слов и побед, без орденов и юбилейных интервью. Его лицо мелькнуло на экране всего несколько раз, но этих раз было достаточно, чтобы остаться. Не потому, что он играл — потому что был. Без масок, без позы. В нём жила та правда, которую не выдумаешь в сценарии: немного застенчивости, немного дерзости и совсем чуть-чуть детской веры, что всё кончится хорошо.

Кино сделало его известным, но не спасло. Как и многих мальчишек из советских фильмов, его накрыло той взрослой волной, где уже нет места для детской чистоты. Никто не готовил их к жизни после славы — после фанфар всегда наступает тишина, и в ней остаёшься наедине с собой. А это труднее, чем выжить в море.

Он не стал легендой — и, может быть, в этом честность его пути. Он не искал оправданий, не писал мемуаров, не обвинял никого. Просто жил, как умел. В нём не было трагического пафоса — только усталость и тихое достоинство. Когда журналисты нашли его в Подмосковье, он уже почти ничего не ждал. Но в каждом слове его чувствовалась та же доброта, что и в мальчике с сачком: не обида на мир, а лёгкое удивление — как будто жизнь всё ещё способна на чудо.

Есть люди, о которых говорят редко, но вспоминают с теплом. Потому что с ними в кадр входит что-то человеческое, настоящее, непридуманное. Улыбка Вячеслава Царёва — как снимок эпохи, где не было спецэффектов, но было ощущение света. И, может быть, именно поэтому его кадр до сих пор работает — потому что за ним не актёр, а человек.

С годами лица стираются из памяти, но такие улыбки остаются. Они наполняют киноплёнку чем-то большим, чем сюжет. В каждой фразе «А чой-то вы тут делаете, а?» — не только детское любопытство, но и напоминание: не теряй себя. Не притворяйся. Не бойся быть простым.

На его могиле всё по-честному — без мраморных ангелов и театральных колонн. Просто гранит и улыбающийся мальчишка. Такой, каким мы его запомнили. И, может быть, именно в этом — высшая справедливость: остаться не ролью, а лицом. Не судьбой, а воспоминанием, которое греет.

А вы помните, где впервые увидели его — того мальчишку с сачком?

И что для вас значит эта улыбка — просто кадр из старого фильма или что-то гораздо ближе, теплее, роднее?