52 года назад, 11 августа 1973 года, на Центральном телевидении состоялась премьера многосерийного фильма «Семнадцать мгновений весны». «Политический детектив», снятый Татьяной Лиозновой по повести Юлиана Семёнова, моментально завоевал любовь зрителей, а фраза «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться» моментально стала крылатой.

Как снимали «Семнадцать мгновений весны» рассказал Алексей Беломойкин.

Архивы КГБ и личный интерес Андропова

Фильмы и сериалы про разведчиков в большом количестве снимались в СССР с середины 60-х годов: «Операция «Трест», «Щит и меч», «Мертвый сезон» и многие другие.

Когда Юрий Андропов, тогда председатель КГБ, прочёл первый роман Юлиана Семёнова о разведчике Исаеве, то предложил автору помощь в доступе к архивам КГБ для получения материалов для работы над дальнейшими книгами. Там Семёнов и узнал о тайных переговорах Даллеса с Гиммлером, которым посвятил роман «Семнадцать мгновений весны», опубликованный в 1969 году.

Ещё до публикации Семёнов создал сценарий для телевизионной адаптации романа. Изначально сценарий был передан на киностудию «Ленфильм», но проектом заинтересовалась Татьяна Лиознова, снявшая «Память сердца» и «Три тополя на Плющихе».

Позже Лиознова призналась: «Всю жизнь моим главным желанием было найти свой сценарий! Такой сценарий, за который и умереть могу. Я по 2 – 3 года искала ту историю, которую бы прочла, и у меня заколотилось сердце. Только из-за этого сняла так мало картин…».

«Если бы это снимал мужчина…»

«Семнадцать мгновений…» изначально задумывались как военно-политический детектив, и высказывались сомнения, что женщине можно доверить кино о разведчиках, но Лиознова добилась своего: ее кандидатуру утвердили. Но режиссёру в сценарии не хватало, того, что сделало бы героев фильма живыми людьми – драмы, житейских мелочей и особенностей, которые придают реалистичности персонажам.

В одном интервью Вячеслав Тихонов сказал: «Столь пронзительного фильма, для зрителей, с точки зрения переживаний, вряд ли бы удалось сделать, если бы это снимал мужчина».

Премьеру «Семнадцати мгновений весны» советские зрители увидели 11 августа. Фильм моментально стал популярен, поэтому через три месяца картину показали повторно.

На вопрос «в чём секрет успеха «Семнадцати мгновений весны»» Вячеслав Тихонов отвечал так: «Могу только предположить. В картине есть баланс между вымыслом и фактом, между жесткостью и жестокостью, есть лирика, но нет сантиментов и упрощений. В ней нет шаблонной бесспорности правильных и неправильных поступков».

Как написать звучание ностальгии?

Очень многому в плане настроения фильм был обязан музыке Микаэла Таривердиева:

«Я…когда пишу музыку к фильму, стараюсь поставить себя на место героя… И я стал думать о том, что испытывает человек, который был заброшен в Германию – много лет назад, во время этой страшной войны… Что же должен чувствовать этот человек?

Ну, конечно, меру ответственности, чувство долга. Но что главное? Мне казалось, что он должен чувствовать тоску по дому… А что такое тоска по дому? Это тоска по людям, по жене… А может быть, все-таки тоска по небу, по своему небу?..

Вот так написать о ностальгии. И если я это сделаю, то решение картины есть… Вот так родилась тема далекой родины. … Я думал, что проведу ее через всю картину и на ней решу весь сериал».

«…Где-то далеко в памяти моей,

Сейчас как в детстве тепло.

Хоть память укрыта

Такими большими снегами.

Ты, гроза, напои меня.

Допьяна, да не до смерти.

Вот опять, как в последний раз,

Я все гляжу куда-то в небо,

Как будто ищу ответа».

– Роберт Рождественский, «Песня о далекой Родине».

Сначала Лиознова предложила записать песни Муслиму Магомаеву. Вот как он это вспоминал:

«Татьяна Лиознова пригласила меня записать песни к «Семнадцати мгновениям весны». Я записал, но, увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица-Тихонова. С песней «Мгновения» еще можно было покрутить и так и этак – спеть пожестче или более проникновенно.

А с песней «Я прошу…» как великолепный Микаэл Таривердиев … ни изощрялся, ни варьировал, все-таки это интонационно, мелодически напоминало «Историю любви» Франсиса Лея. Это «Я прошу…» я так и спел – по-американски, по-фрэнксинатровски.

Потом мне дали послушать другую запись – Кобзона…

Татьяна Михайловна просто сказала: «Нет». (Эта маленькая женщина умеет сказать с жесткой безапелляционностью.) И предложила переделать. Я отказался: я такой, какой есть, и подделываться под разведчика не могу, не хочу и не буду…

Манера пения и характер голоса Иосифа Кобзона как нельзя лучше совпали с образом Штирлица. Я так и сказал Лиозновой, послушав запись Иосифа: «Не надо было, Татьяна Михайловна, приглашать меня. Вы же прекрасно знали и мой голос, и мою манеру». И она согласилась.

Если честно, обиделся я на режиссера. Потом, как это часто бывает со мной — по причине моей отходчивости и незлопамятства, – мы по-доброму объяснились с Татьяной Лиозновой».

«А у нас здесь Германия и Вячеслав Тихонов!»

На роль Штирлица пробовалось несколько кандидатов: Тихонов, Смоктуновский, Стриженов, Арчил Гомиашвили…

После кинопроб утвердили Тихонова, чья манера игры отличалась сдержанностью и очень подходила образу разведчика. При этом на момент съемок Тихонов, в отличие от других кандидатов, не занимался параллельно другими проектами.

Отказ же снять в главной роли Гомиашвили надолго испортил отношения между ним и Лиозновой.

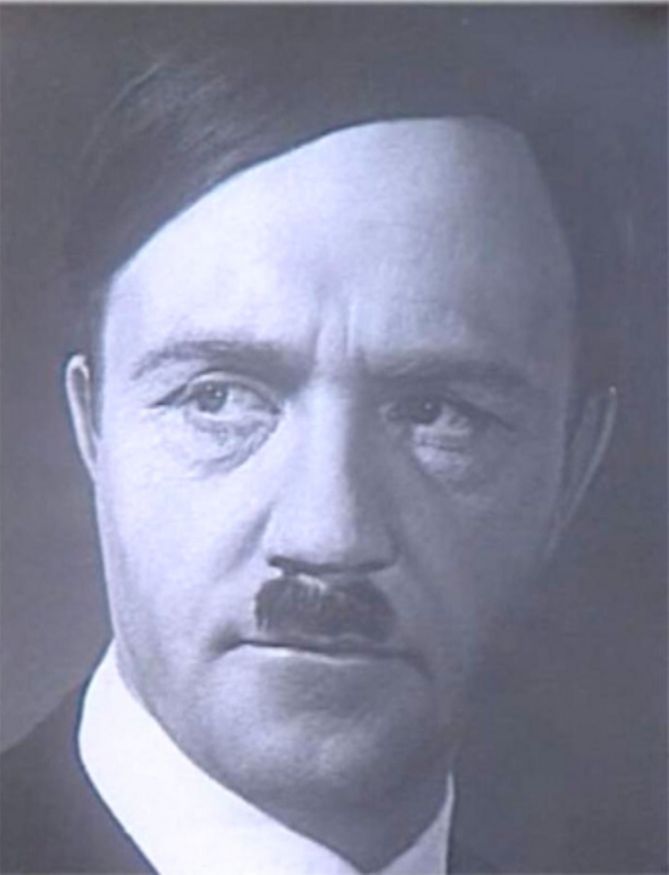

На роль Гитлера пробовался Леонид Куравлёв. Но как он сам говорил: «Я этого антихриста не осилил. Моя природа взыграла и была против». В итоге Куравлёву досталась роль Айсмана, а Гитлера же, как и в эпопее «Освобождение», сыграл Фриц Диц.

На роль шефа гестапо Генриха Мюллера был приглашён Леонид Броневой. Считается, что у режиссёра не было фото Мюллера, поэтому между реальным шефом гестапо и киногероем нет портретного сходства.

Как потом говорил Вячеслав Тихонов: «Если бы рядом со мной не было столь хитрого и вроде бы добренького врага Мюллера, может быть, не так прозвучала бы роль Штирлица».

Утверждают, что когда Броневого одели в мундир группенфюрера СС, то он оказался тесным, причём особенно мешал воротник мундира. Артисту приходилось всё время дергать головой. «Блистательный жест!», — заявила Татьяна Лиознова. Так и остался шеф гестапо в фильме с таким жестом.

А радистку Кэт Лиознова буквально выцепила. Екатерина Градова так вспоминала этот эпизод:

«На Киностудии Горького я…пробовалась на роль Риты Осяниной в «А зори здесь тихие»… Но вот как-то выхожу я с очередных проб, и вдруг меня кто-то хватает за руку и буквально запихивает в один из кабинетов.

Я растерялась, потом смотрю – сидит маленькая женщина, это была Татьяна Лиознова. Сразу … она начала меня «обрабатывать» – зачем вам эти «зори»?! Будете сниматься все лето в болотах Карелии в компании девок, всего один мужчина, тоже мне приключения! А у нас здесь Германия и Вячеслав Тихонов!..».

Снимали по ночам

Для создания эффекта документальности Лиознова снимала на черно-белую пленку.

Снимали сериал более трёх лет. Группа работала в Москве, Латвии (Рига, провал явки на Цветочной улице), Грузии (переход швейцарской границы пастором Шлагом), ГДР. В сериале использовалась документальная хроника, десятки часов которой Лиознова пересмотрела до начала съемок.

Из-за того, что многие актеры параллельно участвовали в других проектах, съемки в павильонах Мосфильма проходили преимущественно ночью.

Не смогли уложиться в 10 серий…

По воспоминаниям Микаэла Таривердиева, изначально планировалось 10 серий, но в них не уложились, и пришлось снимать еще две.

«…Была идея, что каждую серию мы будем открывать песней, предвосхищающей то, что произойдет, а закрывать другой. Следующая открывается предыдущей и закрывается новой. Таким образом, должно было быть десять песен».

Но помимо песен со временем потребовались различные музыкальные темы: тревоги, движения, размышления. «… Когда все это выстроилось, стало ясно, что больше двух песен в фильм вставить нельзя. Структура фильма стала бы разваливаться. Так в фильме остались только две песни – “Мгновения” и “Песня о далекой родине”».

Куратор из КГБ и свидание в кафе

Со стороны КГБ съемки фильма курировал и консультировал Семен Цвигун – заместитель Андропова. По воспоминаниям Таривердиева, именно он рассказал о том, как разведчикам устраивали свидания с супругами, подобные свиданию Штирлица с женой в кафе «Elefant».

Вячеслав Тихонов: «Сам сюжет встречи, когда всё сбалансировано, когда самообладание запредельно, меня увлек. Я понимал, то это должно быть безмолвное свидание, там должны говорить только глаза. Иначе эпизод просто не нужен. Главное – глаза, только они больше, чем слова.

Это нужно было представить: та женщина, которую любил, та, которая ждет, о которой ты только помнишь, она уже только образ… Я рассказал Лиозновой, и она решила попробовать эту сцену снять, не говоря пока ничего Юлиану Семенову. А потом, когда ее уже вставили в контекст фильма, Юлиан посмотрел и сказал: “Я теперь, когда буду переиздавать книгу, я туда впишу встречу с женой”».

Изначально планировалось, что вместе с женой в кафе будет и сын Исаева, которого тот никогда не видел. Однако от этой идеи Лиознова отказалась: если в кадре будет ребенок, зритель «не заметит» женщину.

Сделать акцент на любви между мужчиной и женщиной, на чувствах, которые преодолевают войну и расстояния, – в этом была идея Лиозновой. «В этой сцене должен был быть и ребенок… Потом я отказалась от мысли снимать ребенка. Если иметь в виду правду, отец, не отрываясь, смотрел бы только на него. И я бы потеряла многое…»

Микаэл Таривердиев: «Взгляды двух людей, их лица. Они ничего не делали – просто смотрели. Вячеслав Тихонов – блестящий актер. Но он специально сделал все, чтобы не добавлять ничего к музыке. Музыка была написана, конечно, заранее, и Лиознова снимала под нее. Это была находка режиссера, она сделала это блистательно… Сцена встречи с женой по кинематографическим меркам бесконечно большая.

Она идет почти двести пятьдесят метров, то есть около восьми минут, без единого слова, без всякого движения, только наезды камеры. По всем киношным стандартам это должно быть бесконечно скучно… и по идее должно было быть сокращено метров до двадцати. Лиознова оставила двести пятьдесят и выиграла партию».

«Мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике»

Но не все актеры понимали, в насколько значимом проекте снимаются. Вот как вспоминал съемки Юрий Визбор – исполнитель роли Бормана: «Иногда нам, артистам, которые снимались в роли немцев, казалось, что мы участвовали в каком-то жутком, низкопробном боевике. Формы эти, пистолеты… Но думали так, что в Урюпинске где-то по четвертой программе проскочит.

Артистам было играть буквально нечего, особенно тем, у которых были большие роли, потому что большую роль надо тщательно готовить, придумывать, репетировать ее. Это не просто произнести текст или сесть перед камерой…

Иногда в самом ужасном, просто ужасном положении находился Тихонов, который должен был в течение шести-семи минут молчать и изображать, что он думает. Но это просто невозможно! То есть думать можно всю жизнь, но показывать, что ты думаешь…».

Секрет задумчивости Штирлица

Однажды Тихонов раскрыл секрет своего напряженного лица во время исполнения роли: он прокручивал в голове примеры на умножение, пока оператор снимал очередную сцену длительностью в несколько минут.

Лиознова: «Я придавала большое значение каждому взгляду. Прежде всего, чтобы артист точно знал, о чем его герой думает в этот конкретный миг в кадре и как эта мысль должна отобразиться на его лице».

Из-за визита Брежнева в ФРГ перенесли премьеру

Первоначально премьера «Семнадцати мгновений» была намечена на май 1973 года. Однако Леонид Брежнев собирался с официальным визитом в ФРГ, и руководство Гостелерадио СССР приняло решение отложить премьеру на более поздний срок. В итоге, 11 августа 1973 года в субботу в 19 часов 45 минут по Центральному телевидению начался показ первой серии фильма.

Фильм был популярен не только в нашей стране: по одной из легенд, в начале 70-х, один из телевизионных советских начальников поехал в Венгрию, где спросил одного коллегу: «“А что, бегут венгры в соседнюю Австрию? “ – “Бегут, случается. Граница наша охраняется чисто символически. Но только не сейчас, когда мы показываем ваши “Семнадцать мгновений весны“. Все венгры сидят по домам“».