“Я бы хоть сейчас вернулась. Да вот некуда”

Есть в эмиграции такой момент, о котором молчат в анкетах на визу и в интервью для «Голоса Америки». Момент, когда ты стоишь в крошечной кухоньке чужого съёмного жилья, держишь пластиковую вилку, ешь из миски для собак — и впервые за много лет осознаёшь: ты всё про…играл. Всё поставил на карту и ушёл вабанк. И остался с одноразовой посудой.

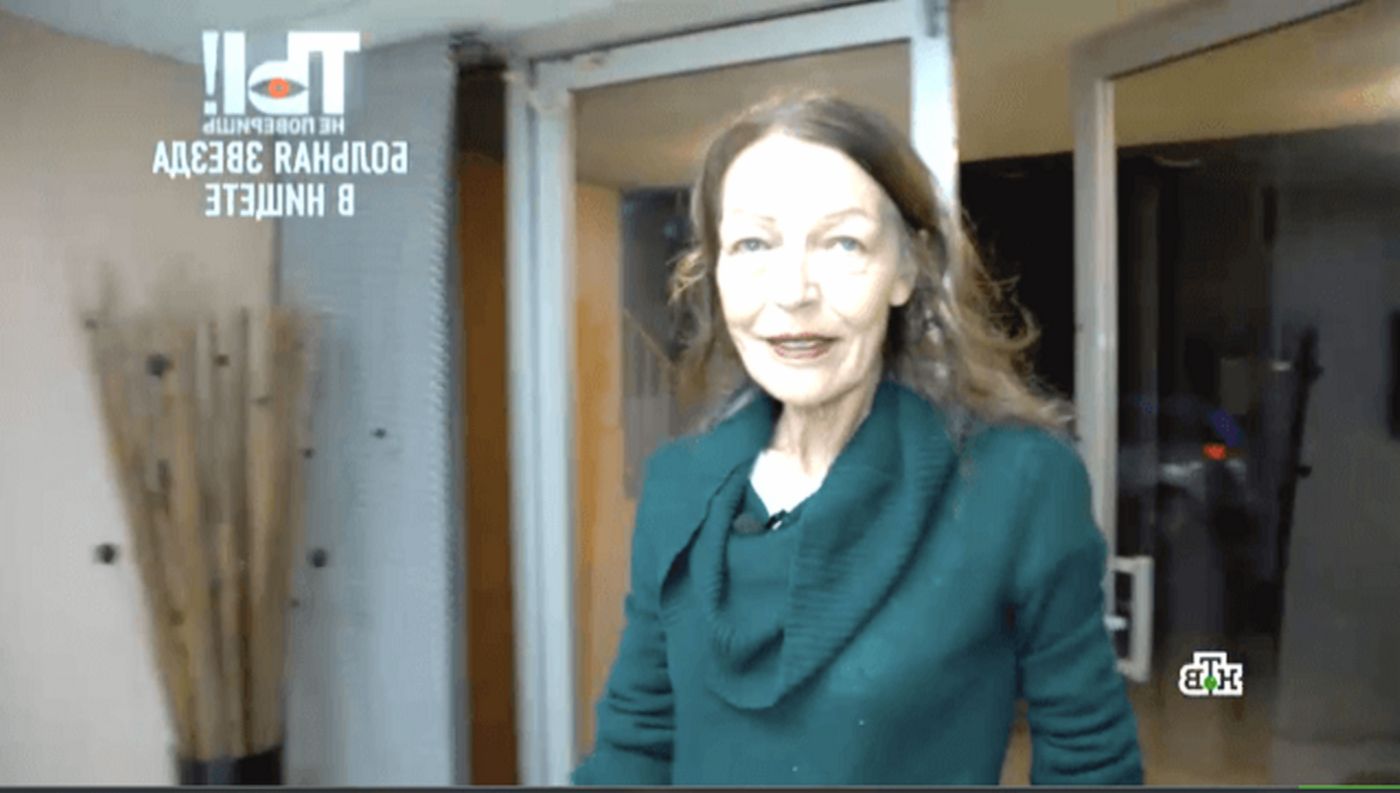

Ольга Прохорова — актриса, о которой давно не вспоминали. Хотя когда-то её знала вся страна. Я поймал себя на мысли: если бы судьба была честной, её имя сегодня стояло бы в титрах хотя бы одного большого фильма. Неважно — канадского, американского, хоть нашего, постсоветского. Но в судьбе Ольги Прохоровой не было справедливости. Там была любовь, кино, эмиграция, инсульты, цыгане, пластиковые ложки и один недозакрытый оконный проём.

И всё это — не в метафоре, а буквально.

Она родилась в 1948 году, в Сталинграде, но росла в Риге — на фоне арийских фасадов и советских парадов. Родители были артистами оперетты: мир закулисья, кулис, музыки и лака. Но Ольга не пела — она танцевала. Видимо, интуитивно чувствовала: её путь будет рваным, ритмичным, с падениями и подскоками.

В 14 лет она впервые попала в кино. Маленькая роль в латвийском фильме — и всё, ребёнка унесло. Она поняла, что быть актрисой — не мечта, а необходимость. Поступила во ВГИК. И не просто — а сразу на курс Герасимова и Макаровой. Звёздный набор.

Наталья Белохвостикова, Гвоздикова, Бондарчук, Аринбасарова. Там же учился Николай Ерёменко — и, конечно, влюбился. Или она в него — не суть. Главное — это было красиво, импульсивно, по-молодому разрушительно.

Но и Ерёменко был лишь прелюдией.

“Я тогда думала, что бегу к счастью. А оказалось — от себя”

Всё изменилось в 1971-м. Ольга — ещё совсем молодая актриса — получила маленькую роль в фильме «Освобождение». Она ещё не знала, что съёмочная площадка станет местом её личного землетрясения. Потому что там она впервые увидела Алексея Салтыкова.

Не просто режиссёра — мужчину с внутренним магнитом. Салтыков уже тогда был именем. «Председатель», «Бабье царство», «Директор» — он снимал кино, после которого люди молчали в коридорах кинотеатров. Потому что внутри болело.

И вот он — режиссёр с пронзительным взглядом — смотрит на начинающую актрису, и приглашает её без проб в свой новый фильм — «Сибирячка».

Это был не кастинг. Это была точка невозврата.

Они сблизились. Быстро, без суеты, без игры. Он — на четырнадцать лет старше. Она — наивна, но с искрой. А он — в расцвете. К тому моменту за ним ухаживали Мордюкова, Гурченко, Маркова… Но выбрал он — Олю. Ту самую, которая ещё недавно танцевала на школьных вечерах в Риге.

Это был брак на зависть. Он снимал — она играла. Он писал сценарий — она была музой. «Полынь — трава горькая» стала их общей вершиной. Её образ в этом фильме — словно вытесанный из боли и правды. Там не было позы. Там была она настоящая.

Казалось, вот оно — счастье.

Но счастье — штука хрупкая, особенно если рядом стоит бутылка.

Алексей начал пить. Сначала тихо, из-за «творческих трудностей». Один фильм запретили, второй урезали, в третьем заставили заменить актёра. В Советском Союзе режиссёр не был свободным художником — он был фигурантом чьей-то повестки. И Салтыков начал срываться. Потом — системно. Потом — надолго.

Ольга ушла. Не со скандалом, не на эмоциях. Просто — не выдержала. Но внутри она продолжала его любить. Как любят не мужчину — а часть себя.

И тут появился он — канадец. Молодой, дипломат, языки, блестящая карьера, белозубая улыбка. Красиво ухаживал. Предложил уехать. Новый старт. Новый мир. Новый шанс забыть.

И она — уехала.

“Я думала, там меня ждут. А там — никто не знал, что я еду”

Канада встретила её прилично. Не с ковровой дорожкой, конечно — но без холода. Ольга была всё ещё молода, красива, сдержанна и европейски воспитанна. Её приглашали в кино. Она даже немного снималась. Иногда выходила на подиум. Вокруг — свет, чужая речь, блеск, другой ритм. И всё это, казалось, обещало: ты на правильном пути. Ты сможешь. У тебя получится.

Но если честно — уезжала она не к канадцу. Уезжала она — от Алексея. От его боли. От того, как он пил. От Москвы, где всё напоминало о нём. Она пыталась стереть прошлое, как старую плёнку — и записать сверху новую историю.

Вот только кассета уже была переписана раз и навсегда.

С канадцем они расстались быстро. Мягко, без драмы. Не сложилось. И Ольга осталась одна. В чужой стране, с чужими деньгами, чужим языком и паспортом, в котором не было ни «Госкино», ни «Полыни», ни Салтыкова. Было только имя — и вера, что всё ещё можно начать с нуля.

Прошло немного времени, и её закрутило. Череда знакомств, предложения, попытки. Что-то снималось, что-то пробовалось. Её даже успели назвать «русской Гретой Гарбо». И она всерьёз поверила — Оскар где-то рядом. Ещё чуть-чуть.

Но рядом оказался не Оскар.

А огромная ошибка.

В 90-х она поехала в США. Хотела большего — хотела Голливуда. Канадские друзья умоляли: не надо. Здесь у тебя хотя бы есть имя. Там — ты никто. Но она отмахнулась. Ей казалось: они завидуют. Она — русская актриса с драматургией на лице, с горящими глазами и сильным характером. Неужели Америка не узнает?

Америка — не узнала.

Голливуд не ждал. Ни звонков, ни кастингов, ни встреч. Ни шанса. Она вложила все свои канадские деньги в какой-то кинопроект — и потеряла всё. Абсолютно всё. Безвозвратно.

Пришлось начинать заново. Швейцарская косметика — не пошло. Переводческая подработка — кое-как. А потом… случился Алекс. Не тот Алексей, а другой. Американский бойфренд. Который в один момент выпал из окна арендованного дома.

И обвинили её.

“Я спала на стуле. У цыган”

С тем окном было всё просто — оно давно не закрывалось. Дом сдавался дешево, на пару месяцев. Типичная американская халтура. Но в тот день её не было дома. А бойфренд Алекс — был. Выпал. Погиб. И хозяйка дома решила: виновата она. Приехала полиция. Начался скандал.

Её выгнали. Без суда. Просто: вещи на улицу, имя в чёрный список арендаторов, статус — «опасная, нежелательная». А дальше — пропасть.

Год. Целый год она не могла снять жильё. Потому что никто не сдавал квартиру человеку, у которого «сложная история». Её приняли уличные цыгане. Не образные — реальные. Дали стул. И на этом стуле — она спала. Сутками. Неделями. Месяцами.

Была ли это точка дна? Возможно. Хотя, как она потом скажет, дно — штука многослойная. Всегда можно провалиться ещё глубже.

В 2005 году её сразили два инсульта. Подряд. Без страховки, без родных, без денег. Америка — страна развитая, но не для бедных эмигрантов без медицинской поддержки. Она частично парализована. Но, как могла, начала себя восстанавливать. Сама. С помощью упражнений. Без врача. Без тренера. Просто потому что иначе — смерть.

Сегодня Ольге Ефимовне 76. Живёт в Нью-Йорке. На пособие — $900. А аренда — $1600. Своего жилья нет. Делит крошечную квартирку с эмигрантом из Беларуси. Иногда берёт заказы на синхронный перевод — помогает держаться на плаву.

Она плохо видит. Ходит медленно. Её фарфоровый сервиз остался в Москве. А здесь — пластиковая кружка. Та самая, одноразовая. Которую нельзя выбросить, потому что покупать новую — не на что.

Иногда звонит в Россию. В Москву, которой больше нет. Той, где мама, где Алексей, где «Полынь». Она звонит — и никому.

“У меня остался только сценарий. И память”

Про Алексея Салтыкова она говорит редко. Но если говорит — голос меняется. Становится тише, чуть дрожит. Как будто до сих пор держит его за руку — через годы, страны, инсульты и расстояния.

После эмиграции они продолжали общаться. Он звал её обратно. Помогал её маме. Водил её к врачам. Готовил обеды. Проводил в Дом кино. В те годы, когда Ольга уже не была рядом, мама для него осталась последней ниточкой. Ассистенткой. Семьёй.

А она всё думала: вернуться или нет. Вернуться в девяностые — было страшно. Вернуться потом — уже нечем. Родственники продали родительскую квартиру, сервиз, ложечки, книги, письма. Москва стала чужой. Родина — без адреса.

А потом — всё. В 1993 году умерла её мама. В том же году умер Алексей. Одним махом она лишилась двух самых родных людей. И не было ни дома, куда можно было бы приехать, ни руки, в которую можно было бы уткнуться.

Она легла в больницу. Не хотела жить. Потом — выжила. Опять сама. На стуле. С цыганами. С мечтой.

Да, у неё есть мечта. Всё ещё. Сценарий, написанный о Салтыкове. Тонкий, личный, тихий. О нём. О том, что не проговорено. Что не снято. Что умерло вместе с ним, но осталось в ней.

Она держит этот сценарий при себе. Иногда перечитывает. Думает: вдруг кто-то всё-таки снимет?

Вдруг найдётся человек, который не пройдет мимо?

Сегодня она не просит ни денег, ни славы. Только комнату. В доме для одиноких артистов. Где стены пахнут театром. Где можно говорить по-русски. Где чашка — не пластиковая, а фарфоровая. С золотым ободком, как когда-то.

И главное — где есть с кем попить чаю. Хоть раз в день. Хоть молча.

Финал

Я не знаю, вернётся ли она. И поможет ли ей кто-то. Но точно знаю одно: таких людей нельзя забывать. Не из жалости. А из уважения. Потому что если судьба ломает сильных — значит, они действительно были сильными.

И пока она жива, её сценарий — тоже жив.