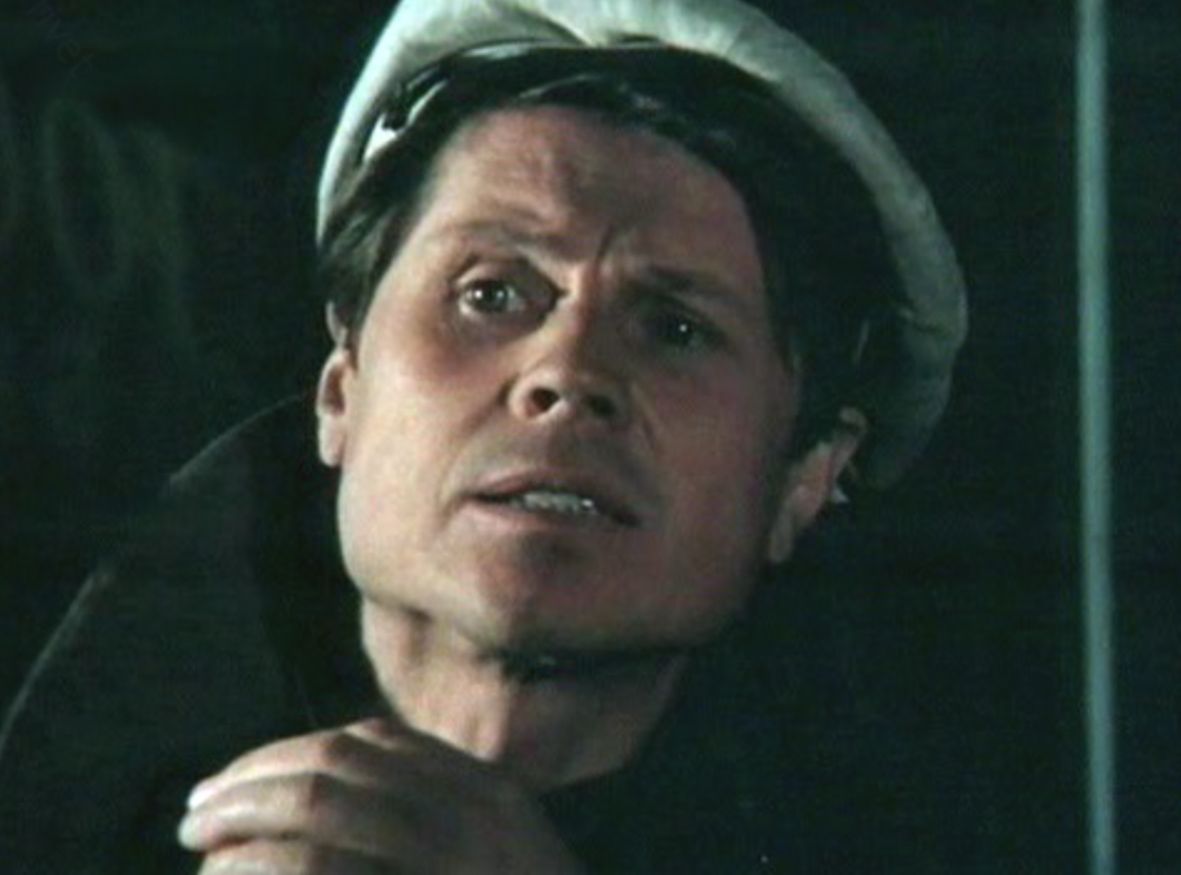

Помните пробирающий до мурашек эпизод в госпитале из фильма «Летят журавли»? Молодой солдат Захаров, только что узнавший, что невеста вышла за другого, смотрит в одну точку. А потом, в полном отчаянии, кричит и начинает рвать зубами бинты на руках. Сцена, которая буквально впивалась в сердце.

Этого же актёра вы могли видеть в «Верных друзьях» — он играет суховатого комсорга Мазаева. А ещё он играл наивного почтальона Женю в фильме «Сельский врач». Или же одного из сотен русских солдат в «Войне и мире».

Лицо знакомое до боли, правда? Увидеть его можно было чуть ли не в каждом советском фильме. Звали этого актёра Николай Сморчков. Имя, которое мало что говорило абсолютному большинству зрителей.

Он был везде и всюду: работал с Калатозовым, Бондарчуком, Данелией. Но пока его однокурсники и коллеги получали звания и квартиры, Сморчков годами ютился с женой и маленьким сыном в коммуналке, в которой половину их комнаты от соседок-старушек отделяла лишь обычная ширма.

У него не было ни одной официальной регалии, ни одного звания. Только бесконечные эпизоды. Давайте сегодня поговорим о самом известном «неизвестном» артисте нашего кино.

Николай был «поскребышем» — последним, пятым ребёнком, в простой крестьянской семье из-под Суздаля. Отец у него был мужик полуграмотный, но с несгибаемым характером.

Когда в их селе Иваньково началась коллективизация и во главе колхоза поставили, как говорил отец, «первого дурака и простофилю», он стукнул кулаком по столу: «Да чтоб я с ним работал — да ни за какие деньги!». Собрал жену, детей, и вся семья перебралась в рабочий поселок Оргтруд.

Жили они очень скромно, но, как вспоминал Николай Гаврилович, никогда не голодали. Сначала снимали сарай, потом поставили свой дом, завели корову, кобылку, поросят. И отец, который сам едва читал, сделал всё, чтобы дети были умными и образованными: покупал им книги на последние деньги, внимательно следил за их учёбой в школе. Впоследствии все пятеро с отличием окончили десятилетку.

Маленький Коля впитывал всё вокруг как губка. Вечерами в их съемный сарайчик приходил интеллигентный старенький хозяин и читал детям вслух книги писателя-прозаика Дмитрия Мамина-Сибиряка.

А немного позже Николай познакомился с кино. Старший брат Ваня как-то взял его с собой в фабричный клуб. Мальчишке на тот момент было лет пять. Он сел к брату на колени и… замер. На все полтора часа. С того самого дня он влюбился в кинематограф беззаветно. Он ходил за Иваном хвостиком, лишь бы снова попасть на показ фильма. Тогда-то пятилетний Коля и пообещал самому себе, что в будущем будет сниматься в кино.

Мечта, казавшаяся немыслимой, поселилась в нём крепко. В 1944 году, будучи семиклассником, Коля сделал отчаянный шаг. Он сел и написал письмо в Москву, «в институт, где учат на киноартистов». И случилось чудо. Из столицы пришел ответ от профессора ВГИКа Льва Кулешова.

Тот писал, что сначала, дорогой Коля, надо закончить десять классов. А потом подготовить басню, стихотворение, какой-нибудь танец и сдавать русский, литературу и историю. Узнав, что точные науки ему не понадобятся, Сморчков тут же их забросил.

После выпускных экзаменов в школе, педагоги схватились за головы: «Коля, ну какой из тебя актёр? Ты ведь только рот откроешь, и тут же краснеешь и заикаешься». Но Сморчков уже на следующий день упрямо сел на поезд до Москвы. В столицу приехал, как он сам говорил, «при полном параде»: в пиджачке из сельпо и цветастой ситцевой рубашке, которую сшила мама.

Во ВГИКе он сразу потерял веру в себя. У доски объявлений стояли двое элегантных парней — в дорогих костюмах и модными прическами. А у него волосы торчали в разные стороны. Николай невольно подслушал, как один из них сказал, что работает в новосибирском театре «Красный факел», а во ВГИК решил поступать по совету руководителя театра. Услышав это, Сморчков расстроенно про себя подумал: «На кой чёрт я сюда приехал? Конечно, меня не возьмут — возьмут этих…».

Во всяком случае Николай сдал документы и, выйдя из приёмной, нос к носу столкнулся… с Бабочкиным! С самим Чапаевым из одноименного фильма! Тут же мимо пробежала Тамара Макарова. Сморчкову сказали, что, если его примут, он будет учиться у неё и какого-то там её мужа-режиссера (легендарного Сергея Герасимова). Коля тогда и не знал, кто такие режиссёры, был уверен, что главный в кино — актёр.

На прослушиваниях он поначалу проваливался, потому что читал басню бездушно. Члены приёмной комиссии сказали, что нужно добавить эмоций, жестикуляцию, читать громче, чётко выговаривая все слова. И тут его осенило: «Читать надо так, как папа рассказывал свои истории! Когда он рассказывал, что с ним происходило на работе, вся родня слушала, разинув рты!».

Это открытие всё изменило. Как раз в этот момент в аудиторию вошел Герасимов — строгий, с серьёзным взглядом. У Сморчкова от страха ноги подкосились, но он продолжил читать, спрятав глаза от комиссии. А потом решился посмотреть на мастера и вдруг увидел, что у тот смеётся. Внутри всё оттаяло, появился кураж, и он дочитал на одном дыхании.

Николая Сморчкова приняли. В общежитии на Мамонтовке он оказался среди таких же простых, деревенских и провинциальных ребят, а его главным другом стал однокурсник — неугомонный Коля Рыбников. Герасимов едва не отчислил Сморчкова к концу года, из-за того, что его деревенское «оканье» не пропадало.

Рыбников потом потешался над другом, рассказывая на курсе: «Колька теперь так сильно «окать» боится, что на остановке говорит: «Втобуса ни дного! Трллейбуса ни дного!“».

Эта парочка прославилась на весь ВГИК своими розыгрышами. Однажды Рыбников подделал голос диктора и запустил по радио общежития «указ», что по округе гуляет бешенная собака, а первый признак болезни — коричневое пятно под правой лопаткой.

Началась паника. Комендантша побежала по комнатам и, ворвавшись к студенту Виктору Косых (у которого как раз была такая родинка), в ужасе закричала и за шкирку потащила его в медпункт.

А из-за следующего розыгрыша их и вовсе чуть не отчислили. Рыбников и Сморчков голосом Левитана поочередно зачитывали выдуманные постановления о снижении цен: «Теперь хлеб, молоко и сыр — стоят на восемьдесят процентов дешевле. Спички, поваренную соль и муку теперь будут раздавать всем бесплатно». Общежитие гудело от восторга.

А назавтра студентов стали по одному таскать в ректорат. Их хотели отчислить за «антисоветское поведение». Ребят спас Герасимов. На экстренном совещании он встал на их защиту, сказал, что розыгрыш действительно получился смешным и попросил забыть о случившемся. Так они и отделались сильным испугом.

Едва Николай Сморчков получил свой диплом, как его тут же вызвали на «Мосфильм». И не к кому-нибудь, а к самому Ивану Пырьеву — грозному директору студии, который на выпуске лично его отметил.

Пырьев запускал большую историческую картину «Иван Грозный», и в главной роли видел только Сморчкова. Это был счастливый билет в большое кино. Главная роль у самого Пырьева! Сморчкова утвердили без проб и тут же отправили в Подмосковье — срочно учиться верховой езде. Он уже почти начал сниматься, но тут… съёмки неожиданно отменились. Оказалось, в Министерство культуры пришел новый руководитель, который решил, что народу не нужны исторические драмы, а нужны только комедии.

И всё. Билет Сморчкова в большое кино сгорел. Он потом часто задавался вопросом: как бы всё пошло, сыграй он тогда у Пырьева? Главных ролей ему больше не предлагал никто. Возможно, не хватило пробивной жилки. Сам Герасимов, его учитель, как-то сказал ему: «Ты, Коля, неженка, а актёр должен по головам ходить, любой ценой получать большие роли».

«Ходить по головам» он не умел. Зато умел другое — быть в кадре абсолютно настоящим. И это ценили мэтры советской режиссуры. Калатозов, Бондарчук, Тарковский, Данелия, Матвеев — он снимался у них у всех. Они звали его на эпизоды, зная: Сморчков придёт и честно проживет свои три минуты в роли солдата, шофёра или деревенского мужика. Так и определилась его дорога — король эпизода у главных режиссёров страны.

На экране Николай Сморчков мог быть кем угодно, но в жизни долгое время оставался всё тем же стеснительным парнем из деревни. Николаю было уже двадцать семь лет, пора заводить семью, а он робел перед любой девушкой. Тогда старший брат решил познакомить его с одной красавицей, студенткой-медиком Ниной, в которую актёр влюбился с безумной силой.

Свадьбу Николая и Нины и свадьбой-то назвать нельзя. Он на несколько часов прилетел со съемок из Одессы. Молодёжены расписались, скромно поужинали с родными и тем же вечером актёр снова улетел на съёмки.

Пока его коллеги и бывшие однокурсники получали квартиры, Сморчков, его жена Нина и их первенец Алешка ютились в коммуналке на Делегатской. Причем это была даже не комната. Они снимали половину комнаты, отделенную от двух соседок-старушек простой ширмой. И так они жили вплоть до тех пор, пока их сыну не исполнилось четыре года.

А в 1964-м году случилось страшное. Хрущев отменил временную прописку. Над иногородними актерами, включая Сморчкова с его суздальскими корнями, нависла угроза увольнения с «Мосфильма» и высылки из столицы.

В этот момент Сморчкову помогло «актёрское братство». В кооперативе Театра киноактера как раз освободились две квартиры. Одну предложили ему с семьей. Но была проблема: чтобы жить там, нужно было выплатить пай, который прежние жильцы выплачивали на протяжении семи лет (по сути, предложили купить квартиру). Денег у Сморчкова — ноль.

Тогда весь «Мосфильм» решил протянуть своему актёру руку помощи. Руководительница актерского отдела ставила режиссерам условие: «Вы должны найти для Сморчкова роль». Его друг Толя Чемодуров, работавший над «Войной и миром», тут же выбил для него роль русского солдата и повышенную зарплату, хотя съемочных дней было всего два-три в месяц. Полтора года Николай Сморчков пахал без продыху. Снимался везде, куда звали, чтобы отдать этот огромный долг. И в итоге отдал.

Только после этого у его семьи — у него, у жены Нины Александровны, и у двоих сыновей (вскоре родился второй сын, Михаил) — появился свой настоящий дом. В этом доме никогда не было скандалов и ругани. Только крепкая и искренняя любовь.

В девяностые годы Николай Сморчков оказался за бортом. Кино почти не снимали, и старые мастера эпизода оказались не нужны. Четыре года телефон молчал. Для актера это равносильно смерти. Он, по собственному признанию, просто сходил с ума от безделья и полной неизвестности — часами сидел и гипнотизировал телефон.

В эти страшные годы его спасла семья. Рядом была его жена Нина. Она всю жизнь проработала врачом и, в отличие от мужа, имела твердую, земную профессию, которая и кормила их в эти тяжелые годы. Она прошла с мужем всё: от той самой половины комнаты в коммуналке, отгороженной ширмой, до покупки кооперативной квартиры, на которую он зарабатывал, снимаясь без перерывов.

Они вырастили двоих замечательных сыновей. Ребята, видя, насколько нестабильна жизнь артиста, по стопам отца не пошли. Старший, Алексей, окончил автомеханический институт, а младший, Михаил, — МГИМО.

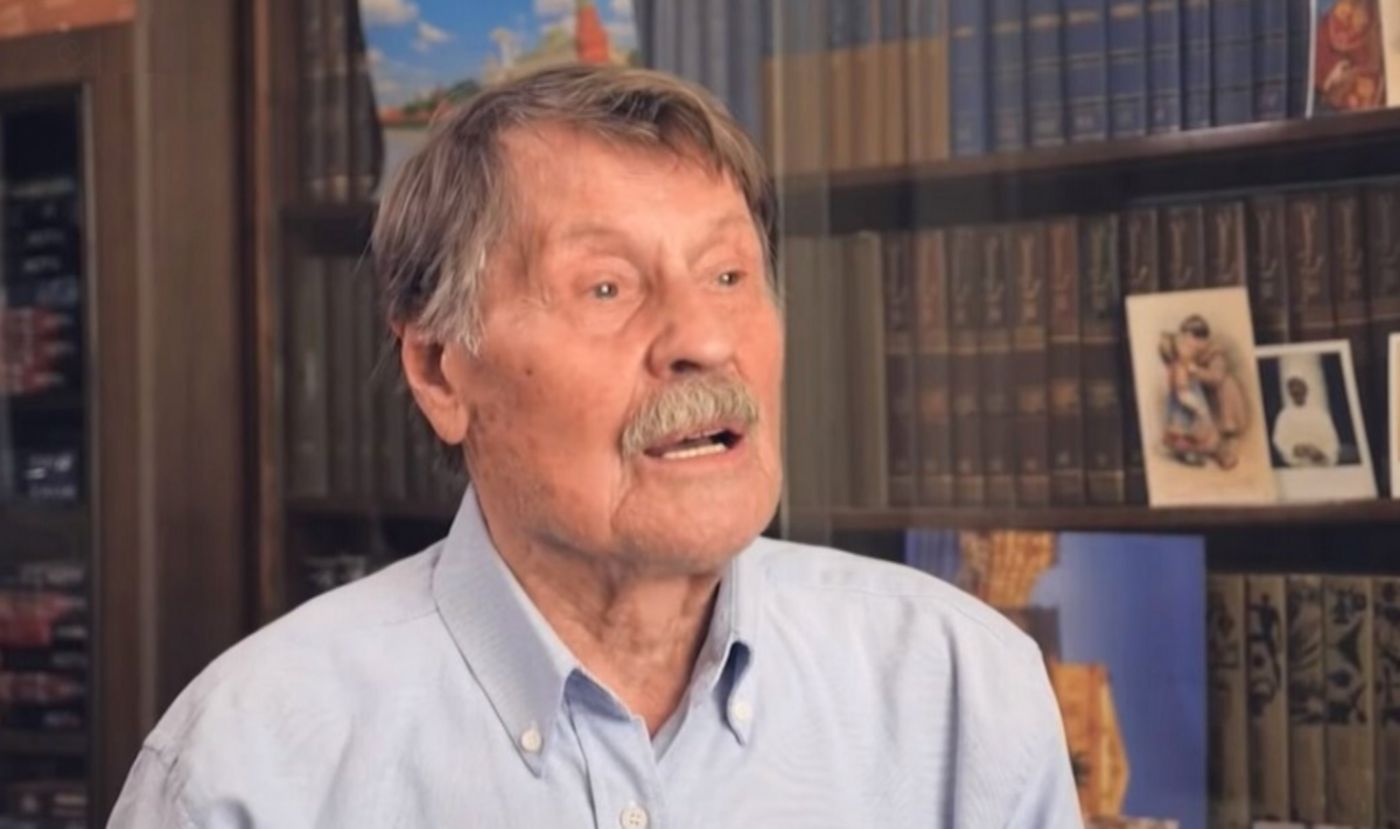

Уже в очень пожилом возрасте Николай Гаврилович с огромной гордостью и теплотой говорил о детях. Он рассказывал, что у сыновей давно свои семьи, но они никогда не забывают о родителях: «Детишки за нас переживают. Часто навещают нас. Без них мы бы пропали».

Николай Гаврилович до последних дней сохранял ясность ума и удивительную бодрость. Когда молодые коллеги по площадке, видя его энергию, говорили: «Николай Гаврилович, ну как же так? Вы так много работаете, и даже «заслуженного» не получили!», он всегда отмахивался.

Он и не ждал наград. Свою жизнь он прожил по другому принципу, который часто объяснял, вспоминая слова своего коллеги Петра Алейникова: «Главное, чтобы меня народ любил. А звания мне для этого не нужны». Конечно, Сморчков не ставил себя в один ряд с великими актёрами, но был уверен, что свой, пусть и скромный, вклад в кино он внёс.

Он надеялся отпраздновать свой 90-летний юбилей в кругу семьи — рядом с любимой женой Ниной Александровной и сыновьями. Но этому не суждено было случиться. В начале марта 2021 года Николая Гавриловича не стало. Как сообщили в Союзе кинематографистов, он ушел из жизни после тяжелого заболевания. В официальном сообщении коллеги написали о нём очень точные и теплые слова: «Николай Гаврилович был талантливым артистом, очень скромным, порядочным человеком».

Всю жизнь он оставался в тени больших звезд, но его честное лицо простого русского человека навсегда осталось в десятках любимых нами фильмов. Он так и не получил ни одного звания, но оставил нам кое-что поважнее — пример того, каким должен быть хороший человек.