Я не люблю слово «культовый». Его слишком часто лепят куда попало, пока оно не перестаёт значить что-либо вообще. Но вот «Свадьба в Малиновке» — это редкий случай, когда иначе и не скажешь. Не потому что фильм великий. А потому что он — живой.

Как вареники с вишней, как летняя жара под 43, как настоящая хата, где живут настоящие актёры, которым не платили за имитацию счастья, а которые просто жили — и попадали в кадр.

В детстве мне казалось, что это была самая весёлая съёмочная площадка на свете. Смотришь — и веришь: вот она, деревня с душой, где даже бандит Попандопуло не страшен. А потом читаешь воспоминания актёров и понимаешь: там кипели такие страсти, что режиссёру Тутышкину приходилось звать жён актёров на подмогу — буквально спасать дисциплину.

Потому что под вечер в Малиновке жизнь превращалась в неофициальный фестиваль: самогон, застолья, песни под баян и гуси, которых приводили в массовку как «живой реквизит».

Но обо всём по порядку.

Она рыдала в коридоре «Ленфильма». Её только что «сняли» — в прямом и переносном смысле — с предыдущего проекта. Слёзы, растерянность, полное ощущение, что всё — финиш. А потом подошла женщина: «Пойдёмте со мной».

Вот так Валентина Николаенко, 18 лет от роду, совершенно случайно оказалась на кастинге к фильму, который позже пересмотрят десятки миллионов человек.

Роль Яринки должна была играть Лариса Голубкина. Та самая, которая потом стала Наташей Ростовой у Бондарчука. Но внезапно отказалась. Никто толком не понял, почему. Тутышкин схватился за голову. А через день Николаенко уже примеряла чужой костюм — если влезешь, мол, ты и есть Яринка.

Влезла. Утвердили. Через три дня — уже в Полтаве. Без пробы, без читки, без партнёрства.

И сразу — холодный душ: её партнёр, исполнитель роли Андрейки, Гелий Сысоев, девушку не принял. Совсем. — «Паразит», — потом вспоминала Валентина. — «Совсем не принял. Наверно, раздражал мой щенячий вид».

Снялись в поцелуе дважды. С отвращением. И… подружились.

Кино — штука странная.

На экране — любовь, на площадке — пот. И не только от нервов. Лето в Малиновке выдалось такое, что грим стекал с лиц, как сгущёнка с горячего блинчика. Плюс — софиты. Светили мощно, как будто снимали не комедию, а хронику вторжения марсиан.

Но хуже всего было массовке. Они же — местные. Бабушки, дедушки, девчонки, мужики. Кто с гусем, кто с кроликом — за пару рублей и память на всю жизнь. Жара стояла до 43 градусов. Дубли — один за другим. Одежда — суконная, солдатская, тяжёлая. Кто не плясал, тот махал флагом. Кто не махал — жевал пирожки между дублями, чтоб не потерять сознание.

А потом кричали: «Снято!» — и вся деревня валялась на траве, будто после финального боя. Кто шутил, что это похоже на гражданскую. Кто просто лежал и дышал. Кто тайком вынимал самогон из кустов.

Музыка — отдельная история. Большинство актёров пели не сами. Ни Валя Николаенко, ни Людмила Алфимова — никто. За них пели профессиональные оперные голоса. Задача актёра — не просто попасть в фонограмму, а мимикой выдать «оперное дыхание». Представьте: тебе 18, ты ни разу не была в театре оперы, а тут — изображай, будто ты училась у Галины Вишневской.

Но были исключения. Михаил Пуговкин, Михаил Водяной и — что особенно важно — Николай Сличенко. Все трое пели своим голосом. Потому что умели. Потому что могли. Потому что Попандопуло без его «трындычить» не работал бы вообще, а Назар без мощного цыганского баритона звучал бы как без соли.

Ходили слухи, что Водяной импровизировал. Что все эти «шоб я так жил» и «от жены ушёл, квартира осталась» — его экспромт. На самом деле — почти всё написал либреттист Леонид Юхвид. Но как он это играл — вот где был настоящий праздник. Артист театра музыкальной комедии из Одессы. Родной в жанре. Как будто родился в ритме польки.

Пуговкина вообще могли не утвердить. Один из ассистентов хотел запихнуть в его роль знакомого балетмейстера. Представьте — место Миколы, деревенского мужика, который пляшет и комизит от души, — прыгает тонкий, выщипанный балетный красавчик. Но вмешался сам режиссёр. Позвонил Пуговкину. Тот, не раздумывая, бросил всё и вылетел.

Танец, который вы видите в фильме, длился меньше минуты. А репетировали его полтора месяца. Полтора месяца ради 50 секунд экранного времени. Так работают настоящие комики.

А потом — удар. Ушла Людмила Люлько. Та, что играла мать Яринки. Та, что стала для юной актрисы почти настоящей мамой. Потому что у Валентины мамы не было.

— Она была добрая, тёплая. Таких называют «от Бога». Мы много уже сняли вместе, и вдруг — исчезла. Говорили, что заболела. Потом — шёпотом: онкология. Не вернулась.

Режиссёр метался. Вся съёмочная группа — в ступоре. Ассистенты обзванивали студии, искали замену. Но нашлась она не там, где искали. В массовке. Людмила Алфимова. Ей было 31, но с помощью грима она стала мамой. Пела за неё, как и за других, профессионалка. Но лицо, взгляд — её. Тот самый, который зритель потом запомнил навсегда.

Про жён — это не анекдот. Это хроника спасения съёмочной группы.

Когда солнце клонится к закату, а температура падает с адских +43 до просто адекватных +28, начинается «вторая смена». Неофициальная. Малиновка оживает. Актёры, местные, массовка, даже осветители — все вдруг вспоминают, что рядом колодец, сено, закуска и у кого-то в подполье стоит бутыль не хуже, чем в Армении.

Вечерами жизнь на съёмках превращалась в застольную поэму. Кто-то пел, кто-то ностальгировал, кто-то кидался в философию. И ладно бы просто угощались, но на утро были съёмки. Актёры не просыпались, дублёры искали сапоги, звукорежиссёр ловил тишину в абсолютно нетрезвом воздухе.

Режиссёр Тутышкин терпел. Терпел. А потом — набрал жён. Всех. Позвал. Дословно: «Приезжайте. Забирайте мужей под надзор». Они приехали. И чудо случилось — порядок наступил не хуже, чем при ревизоре.

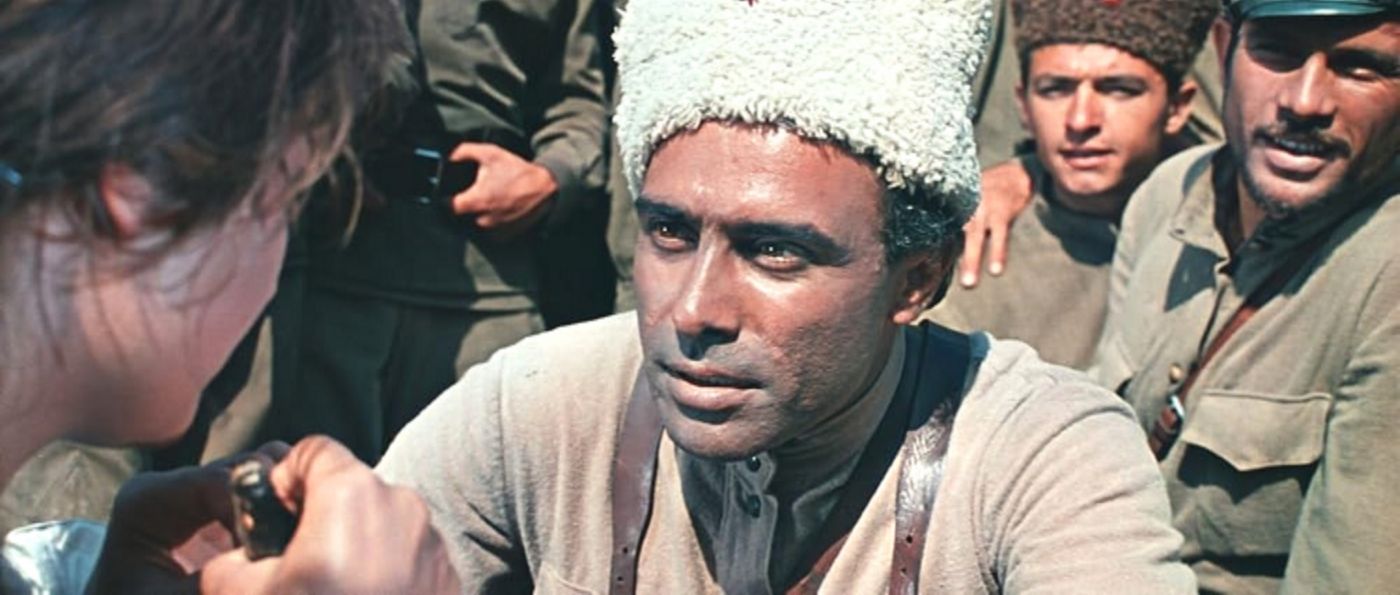

Николай Сличенко — играл мужа Софьи, Назара. Самый известный цыганский артист СССР. Артист театра «Ромэн», с мощным голосом и настоящей харизмой. Он один из немногих в этом фильме, кто пел сам — и пел так, что оперные дубли не понадобились.

В кадре — он настоящий. Без переигрыша, без штампов. Сцены с ним — как будто другой темп фильма, более нервный, чуть печальный, но живой.

После съёмок он устраивал концерты для всей группы. Не «по заказу», а просто — для людей. Садился с гитарой, пел. Люди молчали. Слушали. Как будто не в кино, а в какой-то деревенской поэме Гюго. Не «по заказу», а просто — для людей. Для своих. Садился с гитарой, пел. Люди молчали. Слушали. Как будто не в кино, а в какой-то деревенской поэме Гюго.

Но если честно, то душа фильма — это Михаил Пуговкин.

Он не просто снимался. Он жил этим фильмом. Он был из деревни, понимал этих людей, ел с ними, шутил, спал на лавке в той самой хате, что в кадре. Его знали, его уважали, ему верили. Танец, который он придумал, стал визиткой — и его, и фильма. Он исполнял его потом на всех вечерах, концертах, встречах. И каждый раз зритель вставал. Потому что в этом танце — не номер. В нём душа.

А потом случилось то, что могло перечеркнуть всё.

24 апреля 1967 года. Москва. За день до премьеры «Свадьбы в Малиновке» в кинотеатре «Россия» погиб Владимир Комаров — первый в мире космонавт, погибший при спуске.

Трагедия. Настоящая. Вся страна в шоке.

Премьеру, естественно, собирались отменить. Но в Госкино решили иначе. Фильм был приурочен к 50-летию революции. Плакат уже напечатан, залы забиты, билеты распроданы. И пусть это звучит жестоко, но «Свадьба» состоялась.

И зал, переполненный людьми, смеялся.

Смеялся через боль.

И в этом тоже что-то есть. Потому что смех — не всегда про радость. Иногда — про то, что ты ещё жив. Что ты помнишь, как это: смеяться, любить, целоваться — пусть даже с отвращением, ради кадра. А потом — подружиться.

Валентина Николаенко — та самая Яринка, которую вы помните не по имени, а по лицу и голосу «из-под фонограммы» — актрисой так и не стала. Её звали сниматься, были роли, была какая-то линия, но… «Свадьба в Малиновке» так и осталась пиком. Потом всё пошло вниз. Без скандалов, без трагедий. Просто исчезла. Как бывает в жизни: одно событие — и всё. Словно тебя кто-то раз и выключил.

Она сама потом говорила: «Я не актриса. Просто так сложилось». И это честно. Потому что честности в ней было больше, чем амбиций. Её вспоминали редко, и только те, кто по-настоящему любил кино — не глянцем, а сердцем. Когда её искали журналисты в 2000-х, она уже жила очень тихо, почти затворницей.

Михаил Водяной — в отличие от многих — остался звездой. В Одессе его боготворили. Он был как местный Леонардо да Винчи — и актёр, и режиссёр, и душа компании. Его Попандопуло пересматривали не раз, но редко кто знал, что он долгие годы боролся с болезнью сердца. В 1987 году его не стало. Он ушёл, как и жил — ярко, талантливо, но без лишнего шума.

Михаил Пуговкин — прожил дольше всех. Его знала вся страна. Он был «тем самым актёром из детства», вечно улыбающийся, вечно добрый, как будто сошедший с обложки старого журнала «Крокодил». Он играл и в поздние годы, и в 90-е, и даже в рекламных роликах.

И всё равно — остался Миколой.

Он говорил, что «Свадьба» — это его любимая роль. Потому что там он был собой. Не персонажем, не клоуном, не «тем, кого просят станцевать» — а собой. Когда он умер в 2008-м, страна искренне взгрустнула. Потому что вместе с ним ушла часть чего-то настоящего. Того, чего уже не будет.

Про Сличенко? Он стал легендой. Главным цыганским голосом страны. Его имя ассоциировалось с силой, с характером, с невозможной, но настоящей любовью к сцене. Он ушёл в 2021-м. Почти незаметно. Потому что в эпоху мемов, хайпа и быстрой славы, такие, как он, — уже не «тренды». Но тем, кто помнит — он навсегда.

А Малиновка осталась. Где-то там, в Полтавской области, стоит село, где летом 1966-го пекло било рекорды, и где бабушки кормили актёров варениками, чтобы «худушшие не упали в обморок». Там, где молодые актрисы плакали от усталости, а потом пели про «козаченька молоденького» — пусть и чужим голосом. Где режиссёр звонил жёнам, а потом снимал сцену, которая проживёт дольше всех.

И знаете, что самое странное?

Этот фильм не стареет.

Кажется, он наивный. Кажется, деревенский балаган. А потом ты смотришь — и вдруг ловишь себя на том, что улыбаешься. Без насмешки. Просто… по-человечески. Потому что где-то там, под яркими платками и солдатскими шинелями, живут те, кто пытался сделать смешное в эпоху, когда было не до смеха.

И у них получилось.

Вот поэтому — не «культовое кино».

А просто — живое.