Первое, что поражает в истории Марии Зубаревой, — не её красота, не знаменитые роли и даже не резкая дуга взлёта и трагического финала. Больше всего цепляет ощущение, что она жила так, будто ей всё время не хватало воздуха. Как будто мир вокруг ускорялся, а она почему-то умудрялась бежать быстрее остальных — с той лёгкостью, которая всегда сбивает с толку: кажется, что человек вечен, раз так стремительно живёт.

О ней говорили по-разному: яркая, талантливая, непредсказуемая, самолёная. Но никто не спорил — в ней было то самое внутреннее пламя, из-за которого люди становятся центром комнаты ещё до того, как успеют сказать хоть слово. Не звезда и не легенда — это громкие слова, слишком массивные. Она была молодой актрисой, которая слишком уверенно входила в собственную судьбу. И это вызывало уважение сильнее любого титула.

При этом Маша Жила. Именно так — с большой буквы. Не коллекционировала успехи, не гонялась за славой. Просто хотела успеть всё, на что хватает сил: любить, смеяться, рожать детей, пробовать, получать роли, строить дом — и снова начинать сначала. У неё не было этого раздражающего «я обязана миру». Было другое: «мне интересно жить, пока дают время».

Мария выросла в творческой семье. Дом, где режиссёрская логика матери сталкивалась с актёрской фантазией отца, должен был превратить ребёнка либо в художника, либо в того, кто сбежит подальше от сцены. Но вышло иначе: театр был как игра, математика — как вызов, языки — как дверь в другие миры. Она была ребёнком, который одинаково легко решал задачи и придумывал спектакли, где соседи на даче вынужденно превращались в зрителей.

В восьмом классе она уже входила в Школу юных журналистов, выигрывала олимпиады по математике, свободно переключалась между английским и русским. Планы были понятные, человеческие, рациональные: окончить спецшколу, поступить в профильный институт, выстроить путь, где всё складывается последовательно.

Но случай, как это часто бывает, вошёл в комнату без приглашения.

Незадолго до выпускного к её отцу заглянули знакомые — преподаватели Щукинского училища. Обычный визит, разговоры о театре, чай. И вдруг — вопрос, сказанный полуигриво: почему такая девушка не хочет быть актрисой? В их логике это звучало как вызов природе: красивая, живая, выразительная — и вдруг не на сцене.

Попросили прочитать стихотворение. Она прочла. И, возможно, впервые увидела реакцию взрослых, которые не обязаны её поддерживать: искренние аплодисменты, восторженное «Да ты талантлива!». Этот момент стал первым ударом молнии — коротким, ярким и необратимым.

Но у её матери был свой взгляд. Она слишком часто видела закулисье телевидения и спектаклей, чтобы благословить дочь в профессию, которая легко ломает тех, кто ещё не успел научиться защищаться. И мать стояла на своём жёстко. Слишком жёстко. Но Маша сделала шаг сама. Подала документы, поступила — и сообщила семье только тогда, когда увидела свою фамилию в списках.

Став студенткой, она изменилась. Не в поведении — в свете, который исходил от неё. Как будто стены училища действительно умели превращать сомневающихся в уверенных. За ней начали ухаживать — не мягко, а настойчиво. Старшие курсы, младшие курсы, кто угодно. Но выбор она сделала быстро.

Тот выбор и стал первым поворотом её взрослой жизни.

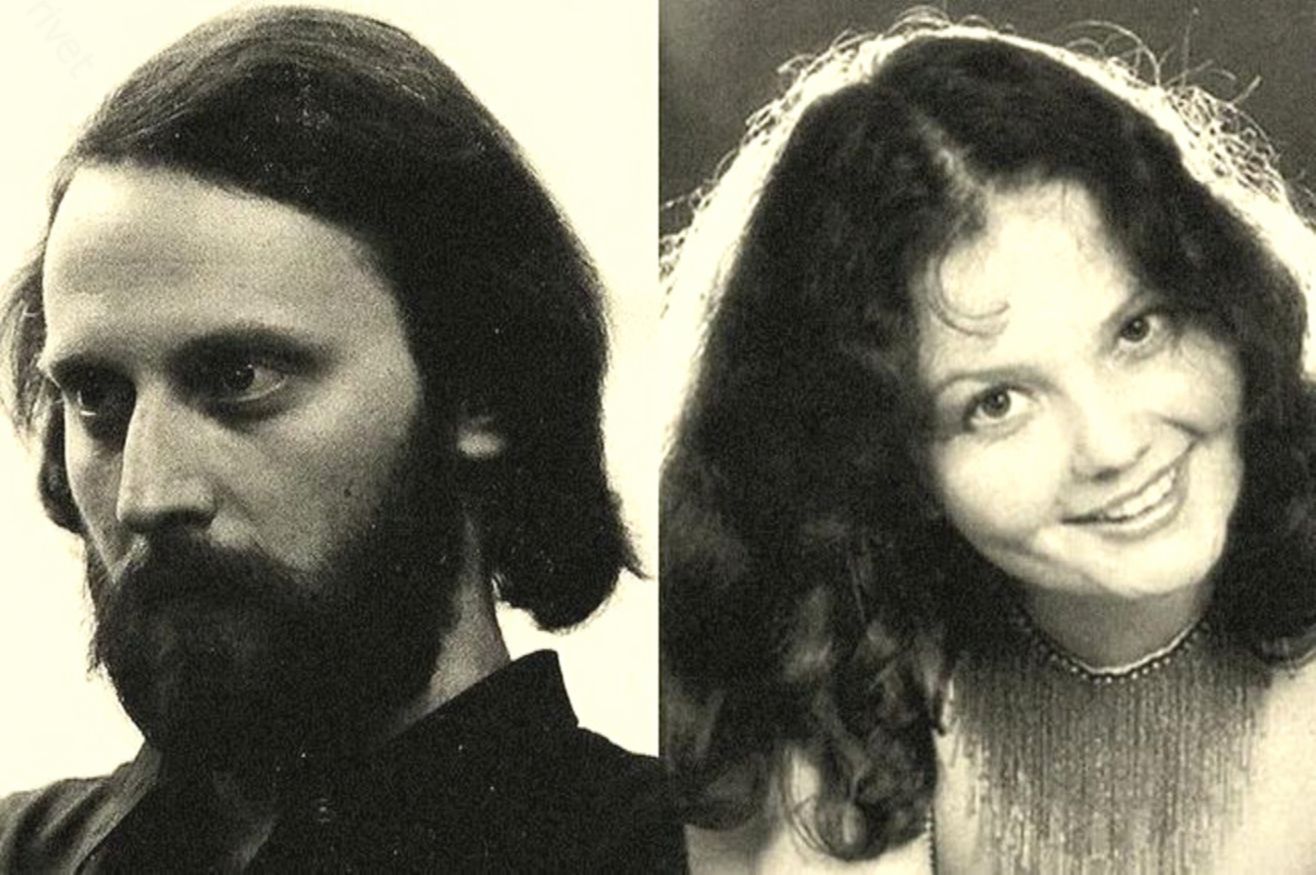

Борис Кинер появился в её жизни как человек, который будто сошёл с другой страницы — старший курс, смуглый, уверенный, с той мягкой наглостью, что иногда действует на юных студенток сильнее любых слов. Он умел петь. Не просто исполнять песни — а создавать вокруг себя атмосферу романса, ночи, света лампы и какого-то опасного очарования. Пел, и казалось, что обращается именно к ней. И это работало.

Их роман вспыхнул стремительно, как огонь на сухой траве: красиво, ярко, с хрустом эмоций и полной потерей осторожности. Беременность стала не неожиданностью — холодным душем. Слишком рано, слишком серьёзно, слишком неправильно по меркам строгой матери. Но остановить уже ничего было нельзя. Семью собрали быстро, почти формально, будто склеили две страницы книги, которые не собирались соединяться.

Дочку Анечку взяли на воспитание родители Маши — иначе она бы просто не закончила училище. Борис исчезал в ночах, где серенады были адресованы не только жене. Брак продержался недолго — и из него она вышла с ребёнком, дипломом и пониманием, что настоящая опора должна быть внутри, а не снаружи.

Но была ещё одна история — тихая, почти теневая. Игорь Шавлак, её однокурсник. Тот, кто любил молча, кто не делал эффектных поступков, но был рядом. И когда Маша вышла замуж, он считал, что потерял всё. Когда же брак рухнул, появился шанс, которого он ждал так долго. Он пришёл к ней без пафоса, с обещанием, которое звучало удивительно честно: любить, растить её дочь, быть тем, кто не предаст.

Этот брак оказался долгим. Но брак — не всегда крепость. Иногда это дом, в котором долго не замечаешь, как стены становятся тоньше. Он ревновал к её успехам, пил чаще, чем положено. А Маша в это время поднималась — не скандально, не через связи, а через работу, которая требовала сил, времени, талантливой дисциплины.

Её график становился всё плотнее. Роли — всё крупнее. Игорь — всё дальше. Когда он ушёл, было больно, но не неожиданно. Она хотела другую жизнь: дом, ребёнка, мужчину рядом, а не за спиной. Но снова не позволила себе сломаться.

В театре имени Пушкина она стала одной из ведущих актрис. Спектакль «Блэз», где у неё была главная роль, стабильно собирал полные залы. Люди выстраивались в очереди за билетами, и, когда стало понятно, что желающих слишком много, решили снять фильм-спектакль. Это означало признание — редкое, весомое, без шумихи, но с настоящей любовью зрителя.

А потом пришёл 1990 год — с тем самым успехом, который делает человека заметным даже тем, кто никогда не следил за театром. Сначала — «Мордашка». Лёгкий сюжет, яркий дуэт с Харатьяном, роль богатой жены альфонса — и публика, которая сразу цепляет на зуб талант актёра. Мария прошла этот тест блестяще.

Следом — «С*кины дети», режиссёрский дебют Леонида Филатова. Фильм, который не стал массовым, зато стал важным. Две премии «Кинотавра», номинация на «Нику», обсуждения, цитаты, статьи. И снова — её имя в центре. Не как скандал, не как случайность, а как работа, которую невозможно не заметить.

Всё это время она жила как на бегу — кино, театр, семья, дочь. Казалось, что она держит баланс на одном дыхании, и никто не видел, насколько это тяжело. Или видел, но верил, что она справится. Она и сама верила.

Но именно в этот момент, когда всё вокруг было в движении, когда горизонты казались открытыми, когда роли шли одна за другой, случился удар, которого ничто не предвещало.

Когда вышли первые серии «Мелочей жизни», страна словно открыла для себя новую актрису — хотя Маша уже много лет работала на сцене и в кино. Но у телевидения особая мощность: одна роль может сделать человека частью домашнего пространства, будто он сидит рядом вечером на кухне. Так случилось и с ней. Зубарева стала «своей» — той, кого узнают на улицах, кому улыбаются, кого обсуждают между делом, как будто это подруга, которую давно знаешь.

Для неё это было не просто признание. Это был шанс наконец построить ту жизнь, о которой мечтала ещё студенткой. В водовороте съёмок и гастролей она встретила мужчину, которого точно не ждала. Не громкую страсть, не влюблённость на репетиционной площадке, не лёгкое увлечение. Встретила того самого — единственного, из тех, о ком говорят тихо, чтобы не спугнуть.

Они почти не появлялись вместе, не разыгрывали перед коллегами и журналистами «романтических сцен», не строили публичного счастья. Но те, кто видел их вдвоём, отмечали одно: она рядом с ним становилась спокойнее. Не тише — глубже. Как будто наконец дошла до места, где можно остановиться, снять напряжение с плеч и разрешить себе быть просто женщиной.

Беременность близнецами она приняла как подарок. Даже график съёмок, безумный по плотности, не смог сбить её уверенного движения вперёд. Работала до последнего, успела родить, успела пережить то бессонное счастье первых месяцев материнства — и хотела вернуться. Снова играть, снова работать, снова входить в ту жизнь, которая, казалось, только распахивалась перед ней.

Но организм человека не обязан подчиняться планам. Особенно тогда, когда самое страшное подбирается медленно, почти незаметно.

Сначала она просто уставала. Потом — теряла вес. Казалось, что это нормально: стресс, дети, смена ритма, кормление, недосып. Обычное объяснение, в которое удобно верить, если очень нужно вернуться в свою жизнь. Но силы уходили быстрее, чем она успевала их набирать.

Когда она всё-таки согласилась на обследование, надежды почти не оставалось. Диагноз проговорили тихо — не потому, что не хотели ранить, а потому, что любая громкая интонация разбила бы эту комнату на осколки. Болезнь уже была в той стадии, где медицина редко умеет возвращать людей обратно.

Она не вернулась на площадку. Не успела. «Мелочи жизни» переписали, потому что сюжет мог подстраиваться под обстоятельства — а жизнь нет. В сценарии её героиня погибает в автокатастрофе. На экране это выглядит логично, драматично, кинематографично. Но любой, кто знал, что происходит за кадром, понимал: это была попытка смягчить удар, которого смягчить невозможно.

Мария не вышла из больницы. Слишком рано. Слишком внезапно. И невозможно принять тот факт, что в момент её смерти детям было меньше года. Близнецы — последнее, что она успела подарить этому миру.

Когда новость разлетелась по Москве, театр имени Пушкина замолчал на несколько дней. Потом — собрал силы и устроил вечер памяти. На сцену вышли её друзья. Играли «Блэз» — спектакль, с которым у неё был особый счет, особая история. Билеты поставили по цене, которая обычно отпугивает даже искренних поклонников, но в тот вечер зал был переполнен. Люди стояли в проходах, сидели на ступеньках, держали цветы.

Не было пафоса. Было то, что редко случается в открытую: уважение. Живое, человеческое, не театральное. Театр собирал деньги для её детей. Для тех, кому она не успела ничего рассказать о себе.

Мария прожила мало. Но в её жизни было всё, что бывает обычно у тех, кому отмеряют долгие годы: любовь, ошибки, победы, работа, дети, роли, взлёты, боль, надежды. Просто всё это случилось слишком быстро — и закончилось слишком резко.

Как вы считаете, почему истории таких людей ранят нас сильнее — потому что они ушли рано, или потому что успели прожить слишком много за слишком короткое время?