Говорят, что небеса соединяют людей безошибочно. Но всякий раз, когда попадает в руки история Владимира Ивашова, эта фраза звучит особенно хрупко. Будто тонкое стекло, в котором угадывается чей-то отражённый выбор — не тот, что сделал человек, а тот, который сделал кто-то за него.

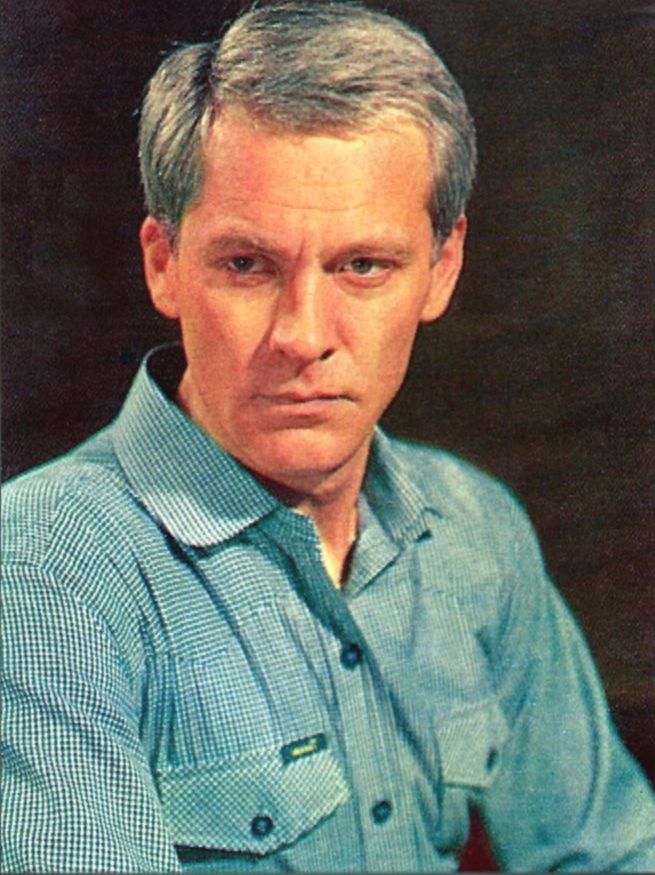

Ивашов для миллионов был счастливчиком. Так его и называли — парень, которому выпало быть мужем Светланы Светличной, яркой, шумной, притягательной женщины, чей образ ускользал от определения «актриса» и скорее подходил под слово «стихия». Но чем ближе смотришь на их историю, тем сильнее ощущение, что судьба соединила не пару — а два несочетаемых элемента. И каждый из них проживал свою жизнь отдельно, даже сидя за одним столом.

С Ивашовым всё начиналось тихо. Москва, 1939 год, рабочая семья, которой было не до долгих разглядываний талантов детей. Походы в театр Образцова — вот единственная роскошь. Там, среди кукол и тусклых ламп, подросток Володя чувствовал себя дома. Он мастерил собственных кукол, устраивал мини-спектакли во дворе, и это была единственная сцена, на которую его тогда подпускали.

Никто вокруг — даже родные — не подозревал, что этот тихий парень с аккуратно вырезанными деревянными «актёрами» однажды станет лицом целой эпохи советского кино. Родители мечтали, чтобы сын получал стабильную рабочую зарплату, а не гонялся за «несерьёзными мечтами».

Ивашов сделал наоборот. ВГИК. Поступление с первого раза. Первое упрямое решение, за которое он заплатил собственным характером — спокойным, мягким, но железным, когда требовалось удержать выбранную линию.

Настоящее чудо случилось тогда, когда его заметил Чухрай. Режиссёр, который видит не глазами, а чем-то между памятью и интуицией. Он собирался снимать «Балладу о солдате» с другими актёрами, уже известными, уже надёжными. Но увидел Ивашова — и замысел изменился сам собой. Парень ещё даже не успел толком привыкнуть к студенческому общежитию, а ему уже вручали роль, которая навсегда впишет его в мировую киноисторию.

Ивашов сыграл Алёшу Скворцова так честно, что зрители поверили каждому его взгляду. Фильм понесло за границу, на фестивали, в Европу, и даже Голливуд приподнял брови. В Болгарии огромный памятник советскому солдату люди называли просто: «Алёша». Так имя киногероя стало именем монумента. Так парень из рабочей семьи стал частью большой культурной карты.

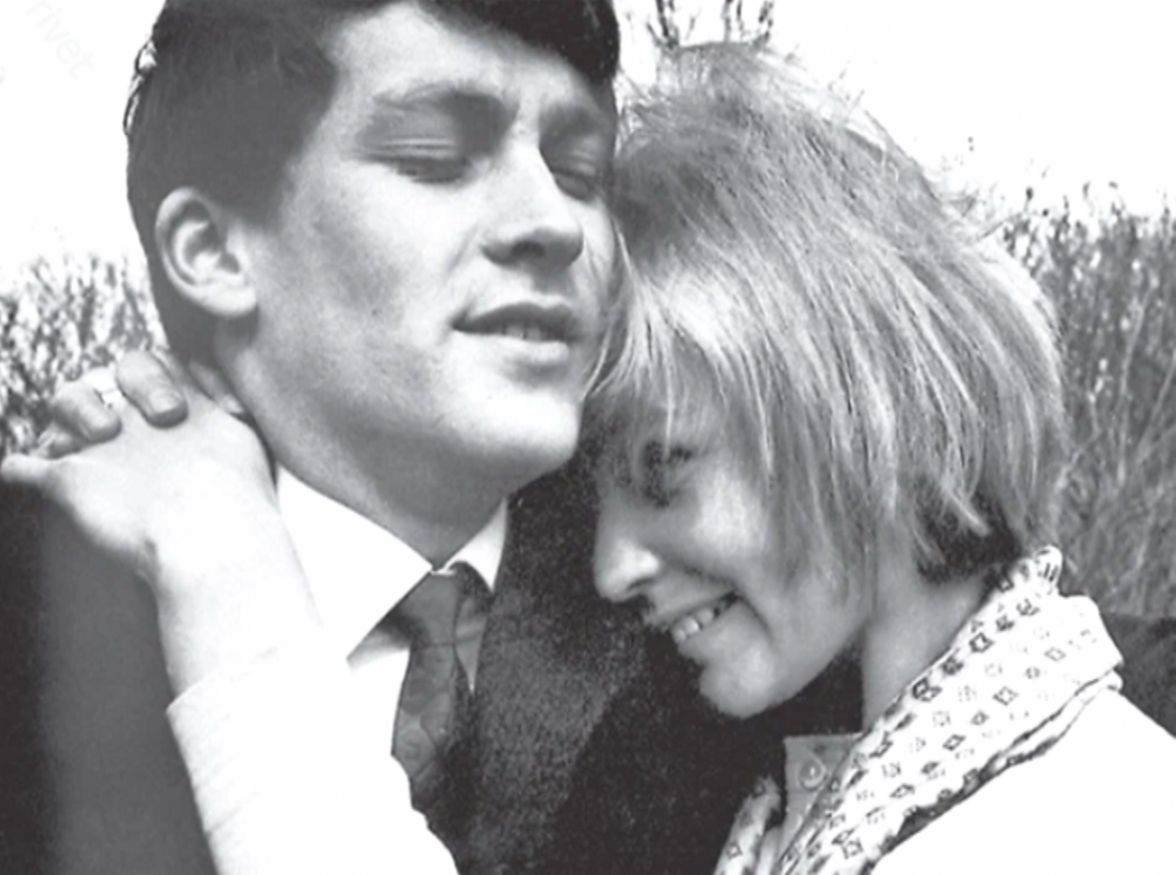

И именно в этот момент, когда ему было чуть за двадцать, в его жизни появилась девушка с другим темпераментом, другим образом, другим ритмом дыхания — Светлана Светличная.

Её имя ещё не гремело, но уже светилось. Заметная, уверенная, смелая — как будто ещё до разговора знала, что внимание мужчин — это её естественная среда. Она была младше его, училась на курс ниже, но двигалась по институту так, будто это — её территория. Наблюдала за Ивашовым пристально, всерьёз, но без той нежности, которую скрывала в себе их общая знакомая Жанна Прохоренко.

Прохоренко была другой — мягкой, закрытой, с тихой внутренней силой. Ивашову, возможно, рядом с ней было бы спокойнее. Может, дольше. Может, проще. Но победила Светличная — потому что была вспышкой, обещающей жизнь, в которой не бывает пауз.

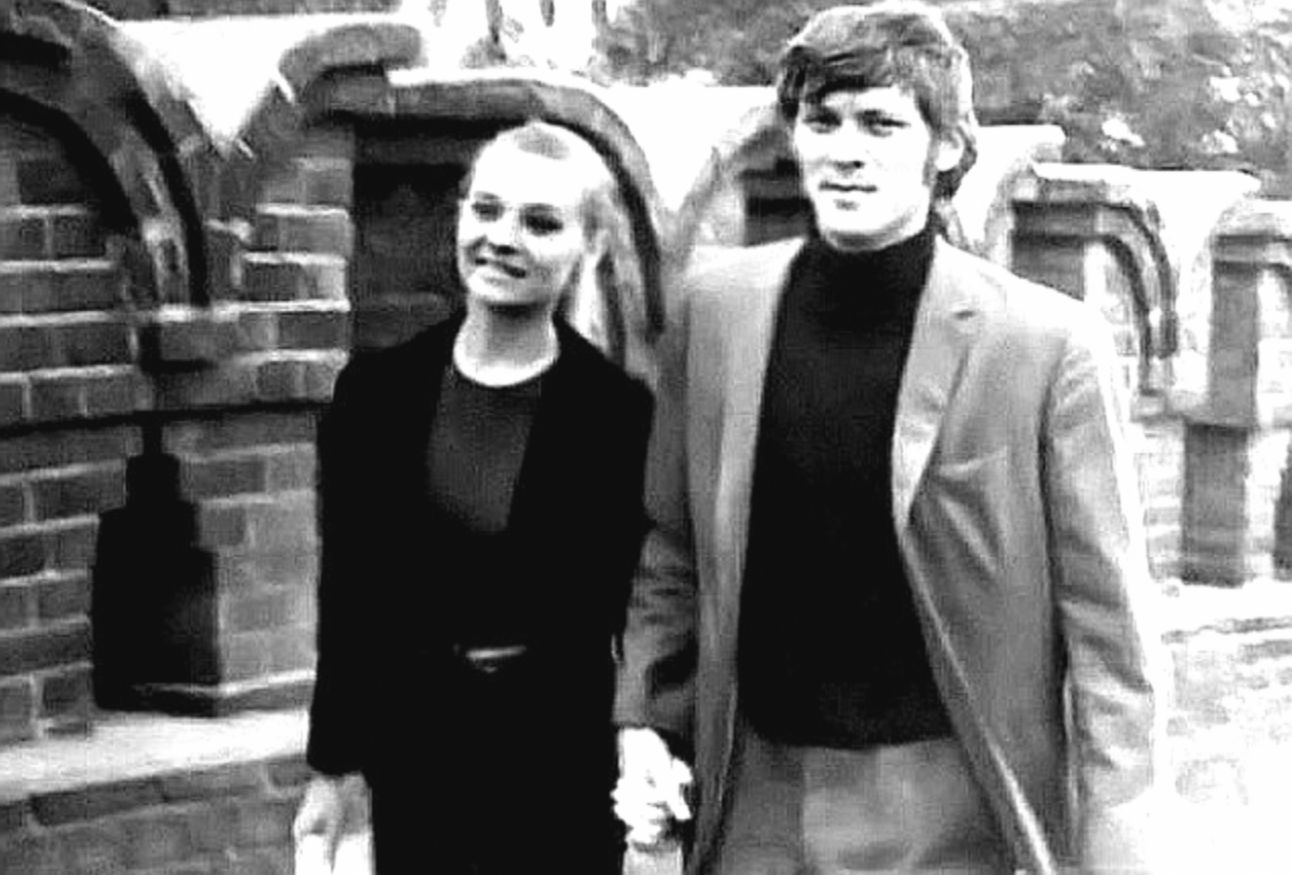

Какое-то время их роман развивался на сцене — в спектакле «Казаки» они играли влюблённых, должны были целоваться, и сцена вдруг стала реальностью. Так они и пришли к свадьбе. Молодые, уверенные, наполненные надеждами, даже если эти надежды были разными.

Жили они в обычной коммуналке, тесно прижатые соседями и родственниками, с шумом за стеной, с очередями в ванную и вечным ощущением, что жизнь пока не началась. Там родился их первый сын — Алёша. Там же начались первые трещины.

Светличная не собиралась сидеть дома. Она хотела серьёзных ролей, драматических, крупных — и искренне верила, что её время вот-вот придёт. Ивашов был устроен иначе: не рвался, не давил, не просил режиссёров, не искал ходы через знакомых. Он верил, что роли приходят тогда, когда нужно. А когда не приходят — значит, время ещё не подошло.

Но Светличная воспринимала такое спокойствие как слабость. Как отсутствие амбиций. Как повод для раздражения.

С годами их профессии разошлись, как две параллельные линии, которые издали кажутся близкими, но на самом деле никогда не встречаются. У Ивашова были яркие проекты — «Тётка с фиалками», «Герой нашего времени», «Неуловимые». Но затем наступила пауза. Не провал — просто тишина между ролями. Он принимал её спокойно. А вот Светличная — нет.

Её злило, что он не пробивается локтями, не ходит по кабинетам, не выбивает роли любой ценой. Сравнивала с другими актёрами, приводила их в пример упрямо, громко, с нажимом — будто пыталась разобрать мужа по деталям и собрать по собственному проекту. Ивашов слушал молча. Молчание у него было не слабым, а стальным — тем, которым не защищаются, а удерживают достоинство.

Он мог пережить эти упрёки. Но куда сложнее оказалось то, что Светличная иногда искала утешение в чужих объятиях — открыто, демонстративно. Это было её оружием против собственной обиды на мир, который дал ей славу, но не дал больших драматических ролей.

Ивашов не сломался. Не ушёл в пьянство, не стал мстить взаимностью. Держался. Работал. Ждал хоть каких-то проектов. Сыновей растил в тишине и заботе — мальчишки тянулись к нему сильнее, чем к матери. Чувствовали: отец стабилен, как земля под ногами.

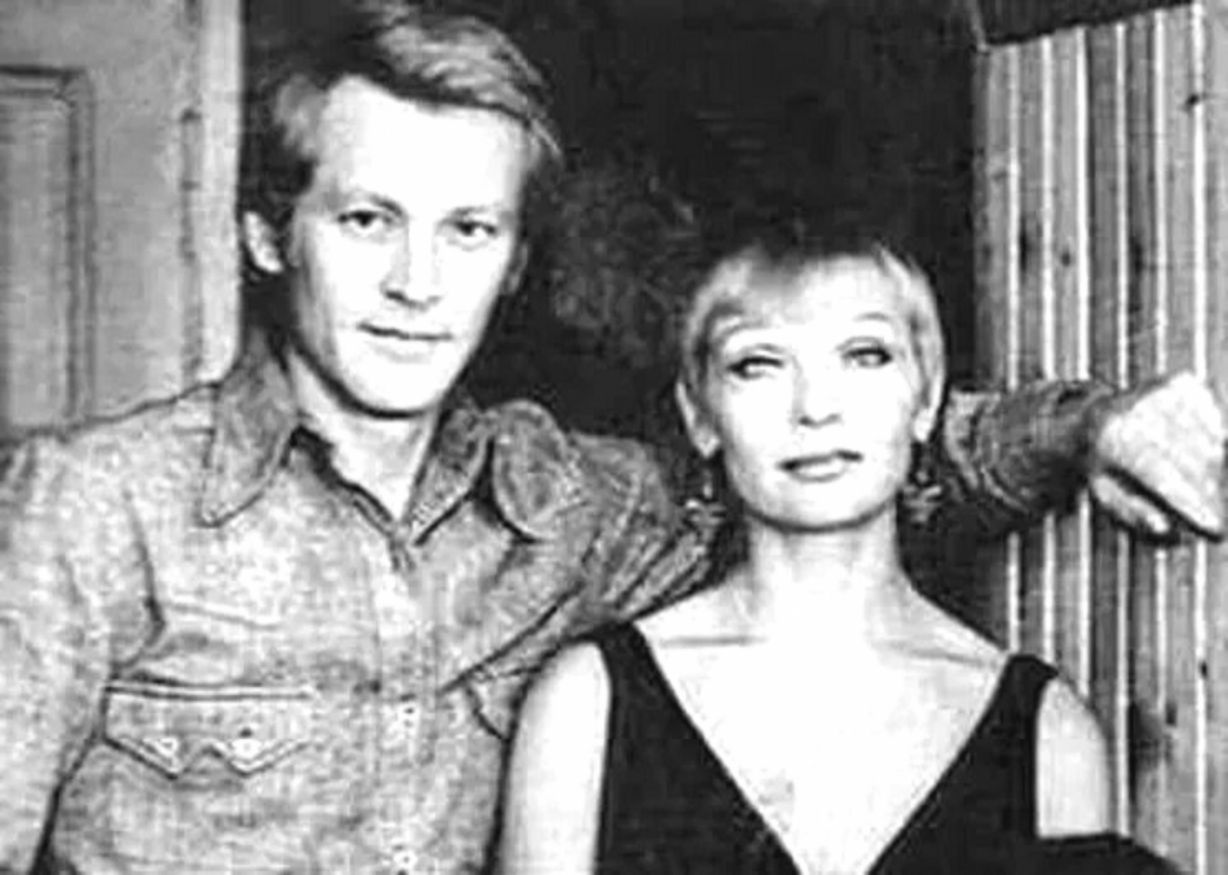

А потом грянула «Бриллиантовая рука». Светличная стала звездой. Настоящей. Народной любимицей. Реплики её героини разошлись по всей стране. Она вошла в ту категорию актрис, которых узнают в очередях и троллейбусах. И конечно, это перевернуло всё.

Популярность — штука коварная. Она может стать крыльями, может — гирей. Для Светличной стала обоими сразу: взлетела — и потянула вниз всех вокруг. После «Бриллиантовой руки» её позиции укрепились, но в ней закрепился и образ легкомысленной блондинки. Ни о какой Анне Карениной речи уже не шло. Светличная злилась, и злость по привычке выплёскивала на самых близких.

Андрей Миронов — следующий штрих в этой истории. Он был настолько одарённым, что внутри него будто жило два человека: лёгкий шутник и хрупкий трагик. Светличная оказалась между ними, и роман вспыхнул на съёмках, как спичка. И погас. А осколки летели в дом Ивашовых.

Владимир хотел уходить. Разводиться. Но Светлана была беременна. И он остался. Второй сын родился — а в семье легче не стало. Она всё ещё боролась с ролью, которая её прославила, и всё всё ещё искала возможность взорвать рамки, в которых её закрепили режиссёры. Вся её жизнь была стремлением к другому кино — тому, где драматическая героиня спасает мир чувством. А мир требовал от неё снова и снова ту самую лёгкость, которую она так ненавидела.

А Ивашов тем временем всё больше уходил внутрь себя. Но совсем исчезнуть не мог — рядом были дети. Они тянулись к отцу, находили с ним общий язык, слушали истории о лесах и охоте. Он говорил им: «Если бы не актёрство, стал бы егерем». И верилось, что в другой жизни он и правда ходил бы по снегу с ружьём, слыша треск веток и зову глухаря. Ему бы там было спокойнее.

Потом перестройка ударила по всей стране. Многие актёры оказались без работы, без денег, без будущего. Ивашов не стал искать обходные тропы — просто пошёл работать. Настоящую, физическую работу: стройка, мешки с цементом, шлакоблоки. Тащил всё, что требовали. Потому что семья должна есть, а профессия в те годы не защищала.

Стресс, нагрузки, нерегулярное питание — всё сложилось в язву. Ему нужна была диета, покой, медленное восстановление. Но где взять покой, если надо кормить жену и двух сыновей? Он не жаловался. Никогда. Даже когда боль стала постоянной. Даже когда врачебные рекомендации приходилось игнорировать.

В 1995 году его не стало. Пятьдесят пять. Возраст, когда мужчина только входит в свою зрелую силу. Его жизнь оборвалась тихо, как и проходила. Без скандала. Без драматических заявлений. Просто остановилась — будто кто-то выключил свет раньше времени.

А дальше — то, что бывает чаще, чем принято говорить в слух: семья начала медленно расползаться.

Старший сын, Алексей, ещё при жизни отца нашёл своё счастье — девушку по имени Ольга. Она вошла в их дом тихо, без демонстраций, но уверенно. Ивашов принял её сразу: заметил в ней ту же спокойную стойкость, которая ему самому помогала держаться долгие годы.

Светличная же увидела в Ольге угрозу. Не для сына — для себя. Слишком самостоятельная, слишком ровная, слишком неуправляемая. Конфликт был неизбежен. После смерти Владимира он только усилился.

Алексей не простил матери, что уже через три года после похорон она вышла замуж снова. Причём за человека намного моложе — барда Смирнова-Сокольского. Союз стал событием, которое обсуждали громче, чем роли Светличной последних лет. Ничего удивительного: молодому мужу был нужен шум, внимание, свет прожекторов. Она — возможно — хотела любви. Или хотя бы того, что можно принять за любовь, если очень устала.

Этот брак продержался меньше месяца. Не хватило ни терпения, ни иллюзий. И, кажется, именно эта мимолётная попытка построить новую жизнь окончательно разрушила её связь с сыном. Алексей отошёл, отрезал, перестал общаться. Считал, что мать слишком быстро забыла отца — слишком легко, слишком публично.

Младший сын, Олег, пошёл другим путём — путь тяжёлых зависимостей. В его жизни не нашлось того якоря, который удержал бы от срывов. Он не справился, пил, разрушал себя годами и ушёл спустя десять лет после отца. Молодым. Слишком молодым для такого конца.

Так семья, которую Ивашов защищал своим молчанием и трудом, разошлась в разные стороны, будто рваная ткань, которую больше никто не штопает.

А Светличная продолжала жить наперекор возрасту. Её энергия оставалась почти бунтарской. Ядовитые комментарии в адрес родственников, вспышки раздражения, странные интервью — всё выглядело так, как будто она никак не может остановиться.

Фанаты постепенно перестали понимать, что происходит: актриса из «Бриллиантовой руки» будто пыталась доказать миру, что не обязана никому ни мягкости, ни мудрости. И то, что многие называли «склочным характером», на самом деле всё больше походило на потерю внутреннего стержня — или на усталость человека, который слишком долго боролся не с теми ветрами.

Она болела. Старела. Но из последних сил держалась за образ — эффектный внешний вид, яркие наряды, попытки оставаться женщиной, у которой есть прошлое, но нет возраста. Этим она была прекрасна и страшно одинока одновременно.

16 ноября 2024 года её не стало.

И вот тут история замыкается на одном странном, почти болезненном вопросе, который никто не хочет задавать вслух: прожил бы ли Владимир Ивашов дольше, если бы рядом с ним была другая женщина? Та, что берегла бы его? Та, что закрывала бы собой от бурь, а не создавалась их сама?

Возможно. А возможно, нет. Их союз был несовместимым, но каким-то образом — настоящим. Два человека, каждый из которых по-своему светился и по-своему гас. Их жизнь — напоминание: рядом с нами может оказаться тот, кто разрушает, даже любя. И тот, кого мы разрушаем сами, не замечая.

Эта история не о звёздной паре. Не о том, кто прав, кто виноват. Она о том, что даже красивые люди могут ошибаться. И что брак — не небесный контракт, а труд, который держится на уважении, а не на вспышках.

Финал у этой истории короткий: жизнь Ивашова звучит гораздо тише, чем жизнь Светличной, но именно в его тишине слышно главное — как важно не ломать тех, кто идёт рядом.

И теперь вопрос к тем, кто дочитал до конца:

Как вы считаете, спасают ли отношения — или только вскрывают то, от чего мы бежим?